文藝百家工程文藝講壇

“文藝百家”工程·文藝講壇是大型藝術(shù)類公益講壇,講壇邀請省內(nèi)、國內(nèi)知名文藝家,每月舉辦一次,本著“不厚名家,不薄新人”的原則,通過打造文藝的百花園,推出優(yōu)秀文藝作品,優(yōu)秀文藝人才,同時(shí)為文藝工作者以及文藝愛好者提供豐富的精神食糧,加強(qiáng)藝術(shù)教育,為人民群眾搭建一個(gè)與藝術(shù)零距離接觸、面對面交流的橋梁。

春節(jié)文化的精神內(nèi)涵及其傳承發(fā)展

常用筆名李鑒蹤,研究館員。1964年出生于重慶長壽,1985年畢業(yè)于西南師范大學(xué)中文系,曾就職于四川省文聯(lián)。中國民間文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員,中國民俗學(xué)會(huì)會(huì)員,四川省民俗學(xué)會(huì)常務(wù)理事,四川省民間文藝家協(xié)會(huì)副主席,《中國民間文學(xué)大系·故事·四川卷》執(zhí)行主編。

長期致力于傳統(tǒng)文化和民俗文化研究,先后在《光明日報(bào)》《世界宗教研究》《文藝報(bào)》《民俗曲藝》(臺灣)等報(bào)刊發(fā)表過《紅樓夢的神話楔子及其作用》《古鎮(zhèn)保護(hù)與開發(fā)的博弈學(xué)思考》《綿竹年畫生長、發(fā)育的文化土壤》《羌族的配偶神信仰芻議》《我們?yōu)槭裁春炔琛返葘W(xué)術(shù)論文50余篇;出版過《姻緣·良緣·孽緣一一中國民間婚戀習(xí)俗》《情趣盎然的交際禮儀》《末世情懷>等學(xué)術(shù)著作和文化讀物多部;策劃、主編過《中國民俗文化系列》《世界民俗文化系列》《往事如煙懷舊詩文系列》等叢書多套。

2021年1月20日15時(shí),由四川省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)指導(dǎo),《現(xiàn)代藝術(shù)》雜志社主辦,四川省民間文藝家協(xié)會(huì)協(xié)辦的“文藝百家”工程·文藝講壇2021年第2期(總第38期)民間文藝專場在《現(xiàn)代藝術(shù)》雜志社網(wǎng)絡(luò)直播間開講。“過來臘八就是年”,時(shí)值臘八節(jié),我們特比恩邀請到中國民間文藝家協(xié)會(huì)會(huì)員,四川省民間文藝家協(xié)會(huì)副主席,《中國民間文學(xué)大系·故事·四川卷》執(zhí)行主編李建中老師為我們分享主題為《春節(jié)文化的精神內(nèi)涵及其傳承發(fā)展》的精彩講壇!

李老師就“春節(jié)”這一主題,為我們深入淺出、生動(dòng)有趣地講解了這一節(jié)日背后所蘊(yùn)含的精神文化內(nèi)涵。我們國家有許多傳統(tǒng)節(jié)日,古話說:“百節(jié)年為首”,“年”也就是“春節(jié)”,是中華民族最古老、最盛大、最隆重、最具全員性和人文意義的第一大節(jié)日。李老師向我們解釋到,其實(shí)“春節(jié)”這個(gè)名字才出現(xiàn)一百來年,在古代常用“新春”“新年”“元旦”“元日”“大年”“過年”等稱呼。當(dāng)我們國家逐漸改用陽歷后,人們?yōu)榱藚^(qū)分陰歷與陽歷的一月一日,便把陰歷一月一日這個(gè)緊鄰“立春”的節(jié)日改稱為“春節(jié)”,同時(shí)將原來稱呼陰歷新年的“元旦”這個(gè)名字送給了陽歷的一月一日。

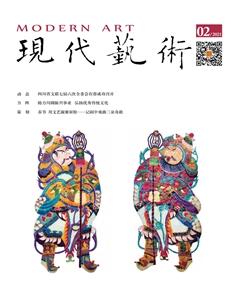

李老師還將春節(jié)文化的精神內(nèi)涵歸納為:一顆感恩之心,一種團(tuán)圓之樂,一個(gè)希望之夢。李老師談到,春節(jié)就是一場感恩的儀式,人們通過祭神祭祖,感恩天地饋贈(zèng),感謝祖先保佑;團(tuán)圓是春節(jié)文化的核心內(nèi)涵,回家過年,是許多人一年到頭的最大心愿;待到春節(jié)到來時(shí),意味著春天也到了,新一輪的播種季即將開始,新一輪的收割季也豐收在望。貼春聯(lián)、掛年畫、掛燈籠、貼窗花、貼福字等習(xí)俗,除了增添節(jié)日氣氛外,更飽含著人們對新一年的希望、憧憬和夢想。

李老師還對當(dāng)下春節(jié)氣氛的淡化現(xiàn)象提出了自己的看法,在古代宗法社會(huì),廣大民眾確實(shí)有著“合家團(tuán)圓”的強(qiáng)烈需求。但是,在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化高速推進(jìn)的今天,“漂”在外地的青年人和各種勞動(dòng)者,平時(shí)不再處于如家庭親情般的強(qiáng)關(guān)系中,讓他們在春節(jié)時(shí)脫離習(xí)慣的社交圈,回到家鄉(xiāng)與幾乎完全陌生的宗族成員經(jīng)營關(guān)系,是有些不情愿的。基于此,李老師發(fā)出號召:傳統(tǒng)的春節(jié)活動(dòng)有必要在傳承發(fā)展中革故鼎新,適應(yīng)當(dāng)下年輕人的社交需求。

李老師還特意介紹了全國各地許多富有特色的春節(jié)活動(dòng),例如“游百病”“秦淮燈會(huì)”“拉保保”等,通過李老師講解,觀眾充分了解了我國傳統(tǒng)節(jié)日“春節(jié)”的文化風(fēng)俗、精神內(nèi)涵,感受到了我國傳統(tǒng)文化的深厚魅力。