河南省沿黃縣域經濟競爭力與生態承載力博弈協調發展研究

李 玲 路 婕 黃珺嫦 王秀麗

(1.河南農業大學資源與環境學院,河南 鄭州450002;2.河南省土地整治與生態重建工程技術研究中心,河南 鄭州450002)

黃河流域是我國重要的生態屏障和經濟地帶,在經濟社會發展和生態安全方面具有十分重要的地位。河南省是黃河流域灘區面積最大、河道最寬、沿河縣域最多、人口最為密集的省份。因此,如何協調經濟發展與生態保護是新時期黃河生態經濟帶發展的重點,也是今后一個時期區域可持續發展的研究熱點。

一、研究區概況與數據來源

(一)研究區概況

本文研究的沿黃縣域主要包括三門峽、濟源、洛陽、鄭州、焦作、新鄉、開封和濮陽8個地市下轄的43個縣(市),位于東經 110°21'—116°39',北緯 33°55'—36°22',亞熱帶向暖溫帶過渡地區,年均氣溫12.7℃,年均降水量630毫米;地勢西高東低,由中低山地、丘陵過渡到平原;省內黃河流域水資源總量58.50×108立方米;耕地20833.84平方千米,林地14826.16平方千米,分別占區域土地面積的39.9%、28.4%。2018年末常住人口為2458.48萬人,占全省的25.6%;地區生產總值14586.08億元,占全省的30.4%;人均生產總值59334元。

(二)數據來源

數據主要來源于河南省第四次全國經濟普查數據、《河南統計年鑒》、《河南調查年鑒》及相關地市的統計年鑒、河南省水資源公報、河南省生態環境公報、河南省土壤侵蝕遙感普查成果等。

二、沿黃縣域經濟競爭力評價

(一)經濟競爭力評價指標

結合區域特點并參考相關文獻,構建6個準則層、16個具體指標,分別為:城鎮人口水平(城鎮化率)、產業產值水平(地區生產總值、人均生產總值、規模以上工業增加值)、經濟結構水平(第二產業占GDP的比重、第三產業占GDP的比重)、政府財政水平(稅收收入、一般公共預算收入、一般公共預算支出)、投資與消費水平(人均財政收入、固定資產投資額、人均固定資產投資、社會消費品零售總額、人均社會消費品零售總額)、居民收入水平(城鎮居民人均可支配收入、農村居民人均可支配收入)。

采用因子分析法分別進行數據標準化與檢驗,計算相關系數矩陣,分析方差貢獻率和特征值、因子旋轉、計算因子得分以各個因子的方差貢獻率為權重計算綜合因子得分,以綜合因子得分及自然斷點法進行排序和分類。

(二)沿黃縣域經濟競爭力評價結果分析

結果表明,鄭州、洛陽下轄的縣(市)以及濟源市經濟競爭力綜合得分較高,遠高于其他縣(市),2000—2018年經濟競爭力綜合得分差異明顯。總體而言,經濟競爭力較高的縣(市)為:(1)距離市中心較近,地理位置優越,交通便利,如鞏義、新鄭;(2)特色產業發展較為迅速,資源能源較為充足,如靈寶、偃師和新密;(3)自然資源豐富,旅游業開發較為完善,如登封、濟源。

2000年河南省沿黃縣域經濟競爭力十強為鞏義、新鄭、濟源、新密、滎陽、靈寶、偃師、登封、澠池、新安,主要為縣級市,享受更多政策傾斜,經濟發展具備基礎優勢。2005年伊川進入經濟競爭力十強,主要得益于旅游業的興起和交通基礎設施條件的發展;2010年和2015年中牟躋身經濟競爭力十強,主要源于中牟撤銷部分鄉鎮,利用緊鄰鄭州市鄭東新區的優勢,充分發揮鄭開銜接關鍵點的作用;2018年中牟經濟競爭力繼續上升,進入經濟競爭力前五強(見表1)。

表1 2000—2018年主要年份沿黃縣域經濟競爭力綜合得分及排名

(續表)

在Arcgis中以自然斷點法將經濟競爭力分為五類:經濟競爭力強縣、經濟競爭力較強縣、經濟競爭力一般縣、經濟競爭力較弱縣和經濟競爭力弱縣。2000—2018年河南省沿黃縣域經濟集聚性效益增強,中牟的表現尤為突出,2000年中牟位于經濟競爭力較弱縣的行列,2005年躋身經濟競爭力較強縣,此后繼續保持強勁發展,2018年進一步跨入經濟競爭力強縣,這主要得益于中牟不斷發展現代產業,引入外來資金,持續加大對外貿易。新鄭2010年以后穩居沿黃縣域經濟競爭力第一位,主要得益于不斷轉變經濟發展模式,優化產業結構,加大高新產業。濟源市經濟競爭力靠前主要得益于擁有完整的工業體系和豐富礦產資源及對外貿易能力。經濟競爭力較差的集中在濮陽、洛陽、新鄉等下轄的部分縣區,如汝陽與嵩縣主要地形以山坡、丘陵為主、對當地經濟競爭力發展影響較大(見圖1)。

圖1 2000年和2018年河南省沿黃縣域經濟競爭力分布圖

三、沿黃縣域生態承載力評價

(一)生態承載力評價指標

構建包括自然氣候、水文特征、植被覆蓋、水資源、土地資源、糧食供給、能源消耗、環境污染、生態保育9個準則層,16個具體指標包括:年均降水量、地表水資源、地下水資源、建成區綠化覆蓋率、林地覆蓋率、人均水資源量、人均耕地面積、土壤侵蝕程度、人均糧食產量、萬元GDP能耗、萬元GDP電耗、工業二氧化硫排放量、農用化肥強度、農藥使用強度、垃圾處理率、污水處理率。

采用極差標準化法對數據進行無量綱化處理,采用熵權法確定評價指標權重,采用線性綜合評價模型法對生態經濟發展水平進行評價計算各評價單元生態承載力得分值,值越大生態承載力越強。

(二)沿黃縣域生態承載力評價結果分析

整體上2000年以來沿黃縣域生態承載力得分值呈上升趨勢,個別縣(市)生態承載力波動較大。2000年河南省沿黃縣域生態承載力十強,由高到低依次為欒川、汝陽、盧氏、洛寧、嵩縣、宜陽、臺前、濟源、中牟、新安,主要是生態資源稟賦優越,生態彈性力相對較大,環境治理效果較好;2005年各縣市生態承載力排序變化不大;2010年之后中牟、新鄭生態承載力排名持續下降,主要是隨著鄭州建設速度加快,耕地、林地面積大幅度減少;衛輝、鞏義、修武和沁陽生態承載力自2000年后一直呈上升趨勢,主要原因是建成區綠化覆蓋率提升較大、能源消耗以及環境污染排放下降速度較快。

主要特點:(1)生態承載力高分值縣(市)數量較少,根據2018年測算數據,50分以上縣(市)僅有5個,占評價縣域總量的11.6%,30—50分之間的縣(市)有27個,占總量的62.8%,低于30分的縣(市)11個,占總量的25.6%,說明沿黃縣域生態承載力整體水平不高;(2)生態承載力得分值差異較大,最高值欒川得分在70分左右,最低值義馬僅為20分左右,通過計算各指標的標準差發現,土壤侵蝕程度、水資源稟賦和土地資源稟賦的指標差異度最高,其次為環境污染類指標和能源消耗類指標,生態保育類指標差異度相對較小(見表2)。

表2 2000—2018年主要年份沿黃縣域生態承載力綜合得分及排名

(續表)

依據各縣(市)生態承載力綜合得分值相對大小情況分為五類:弱承載、低承載、中承載、較高承載、高承載。生態承載力呈現空間集聚性分布特點,西部山區縣(市)森林資源及水資源豐富,生態承載力相對較高;中部平原地區人口數量大,森林資源及水資源稟賦較差,能源消耗及污染物排放量相對較大,生態承載力較低;而城市化發展較快地區,如新鄭市、新鄉縣以及各市轄區,因人口密集、林地和耕地面積日趨減少、能耗高導致承載力分值較低(見圖2)。

圖2 2000年和2018年河南省沿黃縣域生態承載力分布圖

四、沿黃縣域經濟競爭力與生態承載力博弈分析

(一)經濟—生態耦合協調度分析

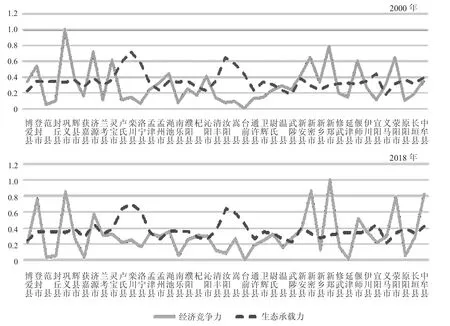

總體來看,各縣(市)生態承載力緩慢上升,經濟競爭力存在波動,部分縣(市)提升較快,如嵩縣、蘭考、滎陽等,從側面反映了這些地區在經濟發展的同時注重對資源的開發利用及保護。

各縣(市)經濟競爭力和生態承載力之間的關系可歸納為:(1)生態承載力高、經濟競爭力弱的縣(市),以盧氏、欒川、洛寧、汝陽、宜陽、嵩縣、臺前等為代表;(2)生態承載力弱、經濟競爭力強的縣(市),以鞏義、新鄭、新密等為代表;(3)生態承載力弱、經濟競爭力也弱的縣(市),以武陟、通許等為代表(見圖3)。

圖3 2000年和2018年河南省沿黃縣域經濟競爭力和生態承載力的對比分析

用耦合度與耦合協調度評估經濟競爭力和生態承載力之間是否存在競爭博弈關系:

其中:C為耦合度;ECC為生態承載力;EC為經濟競爭力;T為綜合評價指數,α為生態承載力和經濟競爭力在綜合評價指數中的權重,由于二者同等重要,所以α取值0.5;D為耦合協調度。

耦合度越大,說明生態承載力和經濟競爭力之間的關聯度越大;耦合協調度越大說明區域內生態承載力和經濟競爭力之間的協調狀態越好。分別劃分為:不耦合(C=0)、勉強耦合(0<C≤0.2)、基本耦合(0.2<C≤0.5)、中度耦合(0.5<C≤0.7)、高度耦合(0.7<C≤1);不協調(D=0)、弱協調(0<D≤0.3)、基本協調(0.3<D≤0.6)、中度協調(0.6<D≤0.8)、高度協調(0.8<D≤1)。

結果表明2000年以來沿黃縣域生態—經濟耦合度總體變化不大,最高0.5,最低0.1285,集中分布在0.4—0.5之間,只有很少一部分縣(市)耦合度較低;說明2000年以來“資源換經濟”仍是發展主流,這一時期生態經濟耦合關系徘徊在初級耦合階段。而生態—經濟耦合協調度總體有所上升,耦合協調度最高為0.57,最低為0.17,集中分布在0.32—0.48之間,各縣(市)的耦合協調度分布較為分散。其中臺前、范縣、南樂、通許、蘭考、封丘、原陽、獲嘉處于弱協調狀態,其他縣(市)處于基本協調狀態。

從空間上看,生態—經濟耦合協調度高值區集中分布在鄭州下轄縣市以及濟源市,其次是洛陽、三門峽、新鄉、濮陽等地經濟發展條件較好的縣(市),如欒川縣、靈寶市、輝縣、濮陽縣等,協調度較差的縣(市)主要分布在新鄉市的原陽、封丘、延津、獲嘉,濮陽市的臺前、范縣和南樂(見圖4)。

圖4 2005年和2018年河南省沿黃縣域生態—經濟耦合協調度分布圖

(二)經濟—生態博弈分析

研究表明經濟競爭力與生態承載力是受資源稟賦、經濟社會條件等多方面共同影響的一種博弈關系。實質上是以人為核心的經濟社會系統和以環境為核心的自然生態系統之間沖突與協調的過程。發展客觀上需要源源不斷地從自然生態系統中攫取各類自然物質,完成與社會物質的轉換;而自然物質的持續減少,勢必會導致自然生態系統空間及功能的減少,從而引起自然環境的生態承載力下降,如果得不到及時修復,必然會對自然生態系統造成不可逆的損傷。如果在物質轉換過程中,充分運用經濟社會發展成果為生態環境保護與修復提供技術、物質支持,則有利于促進自然生態系統功能的恢復,實現生態與經濟發展共贏。因此,經濟社會系統與自然生態系統構成經濟競爭力與生態承載力博弈主體,決定博弈主體行為的關鍵在于交易成本的大小。

(三)經濟—生態由博弈到耦合協調的路徑

1.構建自然資源資產定價機制,維持經濟與生態資源開發的均衡發展

以往對生態環境過度開發的主要原因在于開發利用自然資源的成本過低。在自然資源富裕時期,自然資源供大于求,生態環境承載力大,發展中不斷加大對自然資源的開發。隨著生產力水平的不斷提高,自然資源資產的稀缺性逐漸體現,資源浪費與環境惡化逐漸顯現。因此通過構建自然資源資產定價機制,進行稀缺性定價,并將其納入傳統的要素市場價格調節機制中,就能依靠市場經濟規律主動調和經濟與生態資源開發的矛盾。同時應進一步完善污染物排放權管理制度,使企業(生產者)承擔因排放污染物對環境造成的損害而應承擔的責任。

2.推動清潔能源技術及產業發展,減少對生態環境的破壞

河南省沿黃縣域的經濟發展模式較為傳統,而單純依靠自然資源價格的提高保護生態環境會限制經濟發展,影響社會的穩定。因此,要加快推動清潔能源技術及產業發展,一方面可以替代化石能源,改造傳統生產模式的基礎,減少對生態環境的污染排放;另一方面太陽能、風能、水能等清潔資源,具有可再生性,可有效降低生產成本。隨著化石能源日趨稀缺,使用成本不斷提升,以追求最大利潤為目的的企業會主動轉向新能源,從而促進生態承載力與經濟競爭力的主動耦合。

3.明晰自然資源產權及環境公共產權制度,提高自然資源利用效率

根據科斯定理,明晰的產權制度是優化資源配置的前提和基礎,那么在應對生態與經濟的博弈策略中,建立權責明確的自然資源及環境公共產權制度,有利于提升生態資源價值,促進生態資源的更高效利用,推動經濟競爭力與生態承載力的耦合協調。

五、對策與建議

(一)制定河南省黃河流域長期發展戰略,結合主體功能區區劃建立沿黃區域國土空間規劃和產業規劃

黃河流域是國家生態安全和經濟整體提升的戰略區域,在黃河流域生態保護底線和資源環境承載力測算的基礎上,研究預測未來多情景下的經濟社會發展可能性,得出農業生產、經濟發展、城鎮擴張等的生態代價和資源消耗。在此基礎上制定經濟發展短期目標和產業長遠規劃,對生態保護底線、城鎮開發上線等總體部署,建立在線平臺將規劃成果公開,公眾監督、參與保障黃河流域生態和諧、發展持續。

(二)構建高質量發展評價體系,監測經濟與生態發展協調發展態勢

構建沿黃區域高質量發展評價指標體系,對沿黃縣(市)的經濟發展與生態資源保護情況進行監測,有助于充分認識沿黃地區經濟社會與生態保護發展的現狀,更有利于發現沿黃縣域開發建設過程中存在的問題,通過評價分析,找出不協調的因子,協助決策部門提出應對措施。

(三)轉變經濟增長方式和消費方式,發展循環經濟

經濟發展較快、生態承載力較弱的沿黃縣(市),應依據資源承載力和環境容量有序開展各類經濟活動,以減少碳排放為目標,發展低碳循環經濟,形成資源節約型、環境友好型的發展模式。經濟發展落后、生態承載力較強的貧困地區,應嚴格限制對生態資源的開發利用,同時積極探索資源開發和生態環境保護融合發展的經濟發展方式和生活方式,促進高質量發展。

(四)優化自然資源環境的產權制度,建立合理的生態補償機制

沿黃縣域自然資源稟賦和經濟社會區位條件有很大差異,在整個沿黃流域生態系統中承擔著不同的角色和作用。應充分考慮各地的資源環境特點,界定自然資源資產產權邊界,制定差異化的自然資源管理制度,推動自然資源環境經營權和使用權的市場化發展,建立和完善自然資源產權交易市場。同時,進一步完善自然資源使用和環境污染治理的生態補償機制。