高血壓治療中常見的誤區

杜黎明

高血壓是最常見的心血管疾病。2012 年全國18 歲及以上成人高血壓患病率為25.2%[1],2015 年心血管健康研究所 (CHS) 研究顯示,全國18 歲及以上成人高血壓患病率為27.9%,預測2019 年中國18 歲以上人群高血壓患病人數達到3.58 億,患病率達到31.89%,數目觸目驚心。高血壓容易加快動脈粥樣硬化進展,從而誘發各類心腦血管并發癥,嚴重威脅身心健康[2]。雖然國家在這方面做了很多的投入做宣傳工作,但還有很大一部分人并沒有足夠重視,包括預防、評估及治療。本研究觀察臨床工作中接診的605 例高血壓患者,通過詢問病史、監測血壓、追蹤觀察,發現很多人存在著防治誤區。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016 年3 月~2019 年3 月在門診診治的高血壓患者605例為研究對象,其中男399例,女206,年齡39~76 歲,首診患者148 例。

1.2 方法 詳細詢問病史、監測血壓、追蹤觀察1~4 年。血壓監測方法:首診患者及血壓有波動者測量血壓1 次/d,根據血壓情況及個人耐受情況調整藥物,待血壓平穩,測量血壓1 次/周。在持續追蹤1~4 年時間內一直定期測量血壓,合理個體化持續用藥,治療高血壓相關疾病和控制易患因素,血壓控制理想為規范治療。不知曉血壓情況、憑“感覺”用藥、用降壓藥品不合理、給藥時間不合理、忽視預防為不規范治療。

2 結果

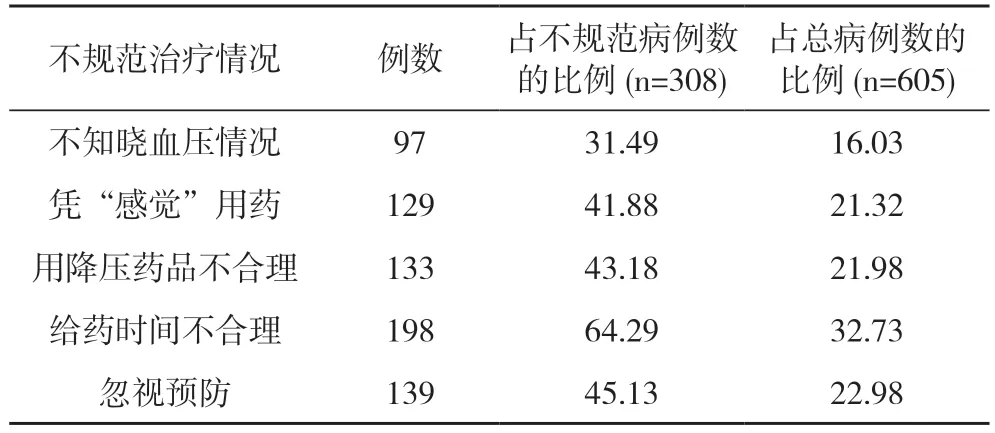

605 例患者中,297 例(49.09%)規范治療,308 例(50.91%)不規范治療。其中,不知曉血壓情況97 例,憑“感覺”用藥129 例,用降壓藥品不合理133 例,給藥時間不合理198 例,忽視預防139 例。見表1。

表1 高血壓患者不規范治療情況(n,%)

3 討論

根據605 例高血壓調查,不規范治療占50.91%,通過搜集臨床資料分析總結,存在著以下治療的誤區。

3.1 對自己的血壓情況不了解,也不重視 很多人從不主動去測量血壓,認為自己沒有癥狀,血壓就應該沒問題,有些患者甚至在發生心血管意外的并發癥之后才知道患有高血壓病。門診接診中遇到有患者血壓到了210/140 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)也無任何自覺癥狀,照常進行籃球比賽等體育活動,但血壓值已經拉響了警報。隨著血壓不斷的增高沖擊血管壁,使其血管壁變形異常,血壓越高對管壁沖擊越大,血管內膜受損瘢痕樣增生管壁增厚,血小板等有形成分沉積在粗糙的受損組織表面、持續增生狹窄血栓形成,最終導致血管阻塞,血流停止。晚期常引起心、腦、腎及視網膜等器官病變,嚴重者可因心力衰竭、腦卒中、腎功能衰竭而引發死亡。所以每個成年人都要知曉自己的血壓情況,社區衛生服務機構要對轄區內≥35 歲常住居民,每年第1 次就診時為其測量血壓(非同日3 次測量)[3]。

3.2 根據自己的“感覺”用藥,用藥依從性差 很多患者在診斷高血壓后不能堅持用藥。有癥狀才用藥,血壓降到正常或自覺癥狀消失,就立刻停止用藥,周而復始。高血壓的危害在于其引起的病理改變,并因此引發的嚴重并發癥。服藥的目的并非單一為控制血壓,而是要防止并發癥的發生。在我國,73%的腦卒中與高血壓有關[4],高血壓合并冠心病的患者占22.4%[5],高血壓患者患有冠心病的幾率要比正常人高出2~4 倍。血壓與腦卒中、冠心病事件的風險密切相關[6]。在<60 歲、60~70 歲以及>70 歲3 個年齡組中,收縮壓每升高10 mm Hg,腦卒中風險分別增加54%、36%以及25%;冠心病事件風險分別增加46%、24%以及16%[6]。因此,降壓治療對防治冠心病和腦卒中的發生至關重要。有臨床試驗表明,高血壓患者經降壓治療后,腦卒中的發生率降低36%,冠心病的發生率降低25%,心力衰竭的發生率下降50%。這是降血壓治療帶來的益處。在用藥過程中不能突然停藥,否則可使血壓反跳而引起一系列反應,發生降壓停藥綜合征。為使患者能正確服用藥物,提高藥物療效,早日控制高血壓,臨床醫生必須做好高血壓防治的宣傳用藥指導工作。

3.3 用藥隨意,不能合理用藥 有很多人患高血壓后,隨便在藥店購藥,并沒有遵醫囑合理選擇降血壓藥,血壓不但沒有得到很好的控制,且出現了藥物的不良反應。高血壓至今無根治療法,其治療原則在于:積極控制血壓水平,堅持長期治療,盡量改善癥狀,預防與控制并發癥的發生,延長生存時間,提高生存質量[7]。臨床主張小劑量、優先選擇長效制劑、聯合用藥及個體化。選擇降壓藥物應根據患者的血壓情況、年齡、伴發癥、是否合并其他相關疾病,需要優化個體進行治療,同時要考慮患者的經濟情況是否能長久堅持用藥。單一用藥首選鈣離子拮抗劑(CCB)或血管轉換酶抑制劑(ACEI)、血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(ARB)。單一用藥的好處是服藥方便、花費少,也可以了解患者對某種藥物的療效、耐受性和不良反應情況,可以找到個體對這種藥物的最適合劑量。但單一用藥只有少數輕癥有效。對于收縮壓>160 mm Hg,合并糖尿病、腎病、心腦血管疾病等在高血壓分層中屬于中危以上因素的患者,需要≥2 種藥物聯合應用。聯合用藥的目的是啟動多種降壓機制,達到最佳治療效果,且用藥劑量少,不良反應減少,有一些藥的不良反應可以相互抵消。但不能同時應用同一類藥物,由于同類藥物機制相似,可能達不到良好的降壓效果,反而易導致不良反應出現[8]。臨床工作中常見用硝苯地平同時加用拉西地平或非洛地平,降壓效果不理想,同時出現心悸面紅的不良反應。所以患者不能自行買藥,要遵醫囑服藥。目前常用的降壓藥有5 類,包括利尿劑、β 受體阻滯劑、CCB、ACEI、ARB。對于高血壓合并有糖尿病腎病的患者,首選ACEI 和ARB,β 受體降壓作用不僅能降壓,而且還能緩解心率,對于有心絞痛、心肌梗死的患者首先考慮應用β 受體阻滯劑。中國高血壓防治指南優先推薦以下4 種常用聯合用藥配伍:①首選ACEI(或ARB)+CCB。兩種藥都有擴張動脈的作用,前者還有擴張靜脈的作用,因此兩種藥物有協同作用。同時ACEI(ARB)有減輕CCB 造成的踝部水腫、反射性交感神經張力增加和心率加快的不良反應。②ACEI(或ARB)+噻嗪類利尿劑,兩種藥有協同降壓的作用,ACEI 和ARB 能使血鉀略增高,能抵消后者能降低血鉀的不良反應。對于高血壓合并糖尿病的患者可以減少血管病變。③CCB+噻嗪類利尿劑,協同應用可降低腦卒中的發病風險。但噻嗪類利尿劑可引發代謝問題,影響血糖耐受,有引起新發糖尿病的風險,另外,長期服用利尿劑會使患者血液濃縮,血粘稠度升高,從而增加血栓及心肌梗死發生。所以利尿劑的應用還是有一定的爭論。④CCB+β 受體阻滯劑,兩者聯合應用有很好的協同降壓效果,同時β受體阻滯劑有減慢心率的作用,能夠減輕CCB 帶來的心率增快的不良反應,CCB 有擴張小動脈能夠抑制β受體阻滯劑引起的血管收縮。3 種藥物聯合應用選擇CCB+ACEI(ARB)+噻嗪類利尿劑比較常用。在臨床醫生在工作中應告之患者藥物的不良反應,常見的如利尿劑引起低鉀、升高血糖,CCB 引起頭痛、心率增快、踝部水腫和牙齦增生,ACEI 引起刺激性干咳,β 受體阻滯劑引起心率減慢、心功能不全、升高血糖等,應提前跟患者說明,以免不良反應出現很久對身體造成損害還不知曉。在門診工作中應用比較多的是非洛地平和替米沙坦,收縮壓增高為主的應用非洛地平,舒張壓高為主的應用替米沙坦,這兩種藥都是長效制劑,降壓平穩,聯合應用效果也很好,不良反應少,價格可以接受,患者依從性好。

3.4 服藥時間隨意,沒有按照血壓規律給藥 大多數人的血壓在上午8~10 點,下午2~4 點,有兩個高峰期,之后開始下降,次日凌晨2~3點最低,這就是血壓的“兩峰一谷”。正常人血壓的高峰與低谷相差可達到10%以上。因此,降壓藥的服藥時間應根據血藥濃度高峰時間與血壓峰值時間相合。一般藥物給藥后0.5 h 起效,1 h 達血藥濃度高峰。長效制劑早晨服藥時間為6~7 點,聯合用藥第2 種在下午1 點給藥,短效制劑最后一次給藥時間不超過下午6 點。大約有5%左右的患者有夜間高血壓,晚間血壓比白天高,服藥時間應考慮在下午傍晚。合理安排給藥時間,才會起到更好的降壓效果,對機體器官有更好的保護作用。

3.5 不控制高血壓的發病因素,忽略預防的重要性在應用高血壓藥的同時,也要注意控制高血壓的易發因素,其包括:①禁煙忌酒。吸煙是心血管病和癌癥的主要危險因素之一。被動吸煙顯著增加心血管疾病風險。戒煙雖不能降低血壓,但戒煙可降低心血管疾病風險[9]。大量飲酒會使交感神經興奮,血壓升高,另外也會影響腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS),使血壓進一步升高。②控制體重。肥胖人群體內膽固醇代謝異常,患高血壓風險是正常人群的1.16~1.28 倍。體質量指數應<24 kg/m2,保護良好的生活方式。③保持精神愉悅。精神長期處于壓力緊張狀態,可引起交感神經興奮激活RAAS 系統,從而導致血管強烈的收縮而引起血壓的升高。高血壓合并情緒障礙的發病率逐年上升。情緒障礙不僅與高血壓的發生、發展密切相關,而且影響了高血壓的藥物治療效果和預后[10]。控制不良情緒,積極樂觀的心態,有助于血壓的恢復。④平衡膳食,均衡營養。過多攝入食鹽會加重心臟及血管的負擔,引起血壓的增高,過多攝入高脂肪的食物,引起肥胖易患高血壓。高鈉低鉀及糖尿病,都可誘發高血壓。合理的飲食結構也是減少高血壓患病率的重要預防措施。⑤保持良好的睡眠,失眠是患高血壓的重要危險因素,盡量避免熬夜勞累,也是對心血管的有效保護。⑥適量的體育運動。運動能很好的改善心血管的功能,預防高血壓。另外,運動能很好的緩解壓力和緊張情緒。

綜上所述,高血壓是一種可防可控慢性心血管疾病,要做好生活方式的長期干預及藥物維持治療。正確的預防和合理的治療使血壓達標,能最大限度的降低心腦血管疾病的發病率及死亡風險,延緩并發癥的發生,提高患者的生活質量和延長壽命。