基于遙感的衡邵干旱走廊土地利用空間格局演變

趙 莎,鄭文武

(衡陽師范學院城市與旅游學院,湖南衡陽 421002)

土地利用變化研究是全球變化研究的核心議題之一,旨在揭示區域土地利用變化特征、內部機制和變化過程,并探尋影響土地利用變化的因素和驅動機制。當前,得益于遙感技術的快速發展,基于遙感數據的區域土地利用動態監測是土地利用研究領域的熱點,從早期的基于NOAA 衛星的AVHRR 數據的土地覆被制圖發展到利用MODIS、Landsat 和LiDAR數據的土地利用制圖,制圖精度越來越高[1,2],相關研究方法從目視解譯制圖到計算機輔助的半自動和自動提取,分類算法從ISODATA 和最大似然法發展到支持向量機、蟻群算法等智能算法,遙感逐漸成為土地利用研究領域的主要技術。遙感技術的支持進一步促進了土地利用空間格局演變分析研究的發展,王秀蘭等[3]總結了近年來研究土地利用變化的分析方法,探討了多種定量研究的方法模型;朱會義等[4]利用GIS 空間分析技術分析了北京市土地利用變化動態;王思遠等[5]結合遙感和GIS 構建土地利用類型的數據庫,并針對多種指數和土地遷移模型等分析了中國的土地利用格局及其空間演變模式;韓會然等[6]以北京市為研究案例,應用CLUE-S 模型和邏輯逐步回歸分析方法研究了區域土地利用類型演變的驅動因素;王少華[7,8]采用鄭州市旅游區的遙感影像數據,利用GIS 技術分析了研究區土地轉移情況,結果發現,該區域的土地利用主要向旅游用地進行轉變;鄭建華[9]采用GIS 空間分析技術并結合景觀生態學的部分理論,分析了杭州市近20 年間各類土地利用變化的時空特征和成因,并預測了杭州市土地利用變化的趨向。衡邵地區是湖南省的糧食主產區之一,受降水季節分布不均、土壤保水性差等自然因素以及人口快速增長、城鎮擴張等人文因素的綜合影響,干旱頻發,逐漸被稱為衡邵干旱走廊[10,11]。土地利用變化是影響區域生態環境的關鍵因素[12],也能在一定程度上加劇干旱災害,對衡邵干旱走廊而言,優化的土地利用方式對干旱災害防治至關重要。基于此,本研究分析了21 世紀以來衡邵干旱走廊各類土地利用空間格局、土地利用的數量變化和空間轉移特征,并分析在不同程度的干旱狀況下,該區域土地利用的變化特征。

1 數據來源與預處理

1.1 研究區概況

研究區為湖南省中部偏南的衡邵干旱走廊,包括衡陽、婁底、邵陽全境及永州市北部4 個縣在內的一共33 個縣級行政區[13](圖1)。

衡邵干旱走廊是湖南省衡陽盆地和邵陽盆地的連接區域,該區域是從湖南省衡陽市東部四方山開始,途經衡陽縣西北部直至邵東縣的狹長狀走廊通道。研究區四周群山盤繞,包括有大云山、九峰山、四方山、衡山等多座海拔較高的山脈,由于高大山脈的阻擋,從東南方向產生的濕潤季風難以到達,從而導致該地區降水稀少。研究區位于亞熱帶季風氣候區,年內的降水較集中且季節變化較大,降水空間分布也存在差異。由于該區域干旱災害發生率很高,尤其以夏、秋季節居多,而且特大旱情占比近1/3,因此稱之為衡邵干旱走廊[11]。衡邵干旱走廊覆蓋面積有506 600.23 km2。

1.2 數據獲取與預處理

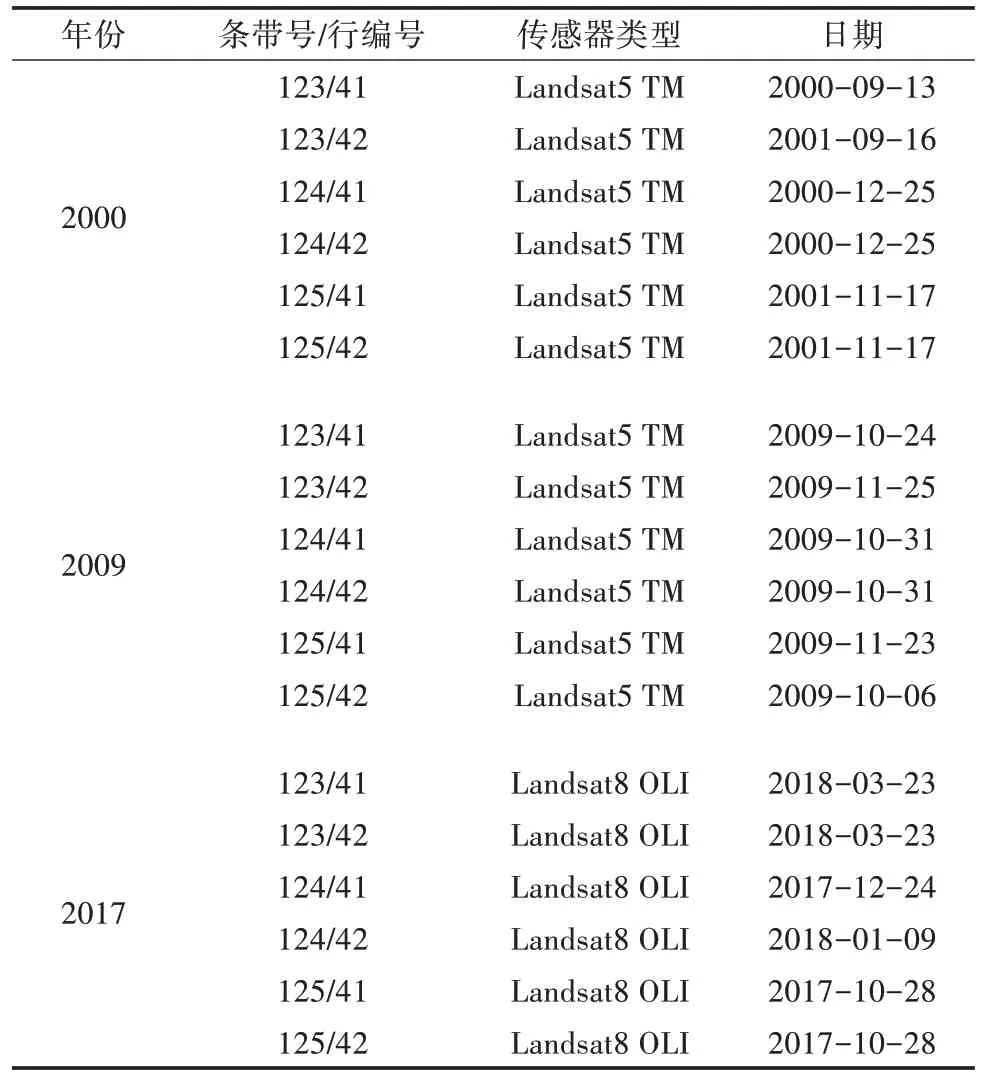

遙感影像數據來源為地理空間數據云官網下載的2000—2017年3期Landsat TM/OLI遙感影像數據。為保證遙感影像的清晰度,獲取時間為2000年、2009年、2017 年左右云量低于10%的遙感影像數據,由于數據質量要求以及獲取限制,其中有部分數據使用與研究年份相近年份數據,詳細數據見表1。降水數據來自政府機構統計數據。

Landsat TM 與OLI 遙感圖像預處理主要包括輻射定標、大氣校正、影像鑲嵌、裁剪。對2000—2017年研究區的3 期遙感影像進行輻射定標、大氣校正、影像鑲嵌,獲得了具有更加精確地表反射率的研究區遙感影像,然后使用研究區的矢量數據,對已經進行過預處理的遙感影像進行裁剪,以獲取研究區范圍內的遙感影像。

2 研究方法與過程

21 世紀以來,隨著城鎮化進程的加快,衡邵干旱走廊土地利用變化也在不斷加劇,土地利用的變化體現在土地利用類型的數量變化、向其他地類轉移及其轉移速度等多個方面,具有較多的衡量指標。本研究主要計算衡邵干旱走廊的土地利用轉移矩陣和各類土地的單一土地利用動態度,以分析衡邵干旱走廊土地利用數量變化特征。

2.1 土地信息提取

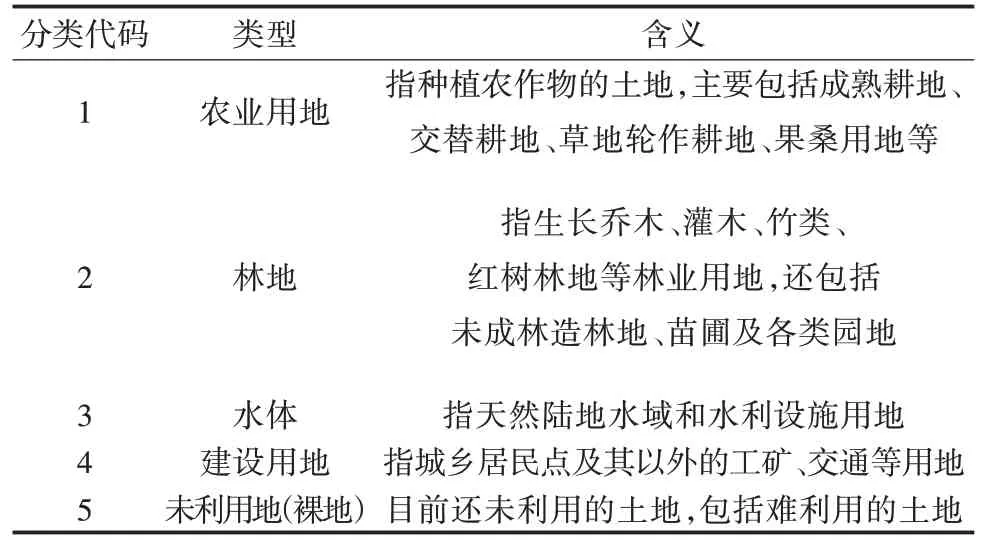

根據研究區域地表覆蓋特征和研究目的,土地利用類型分為建設用地、林地、農業用地(含菜地、基本農田)、水體(農村溝渠、魚塘、江河湖泊)、未利用地(裸地)五大類,如表2 所示。使用ENVI 軟件對各個時期的遙感影像進行監督分類處理,為了保證分類精度的可靠性,根據Googel地球的歷史影像,對每種地類隨機選擇100 個點,分析分類精度,得到2000年、2009 年、2017 年影像監督分類的 Kappa 系數分別為0.771 8、0.760 2、0.735 4,分類質量屬于很好程度,分類后處理的結果如圖2 至圖4 所示。

表1 遙感數據信息

表2 土地利用分類系統

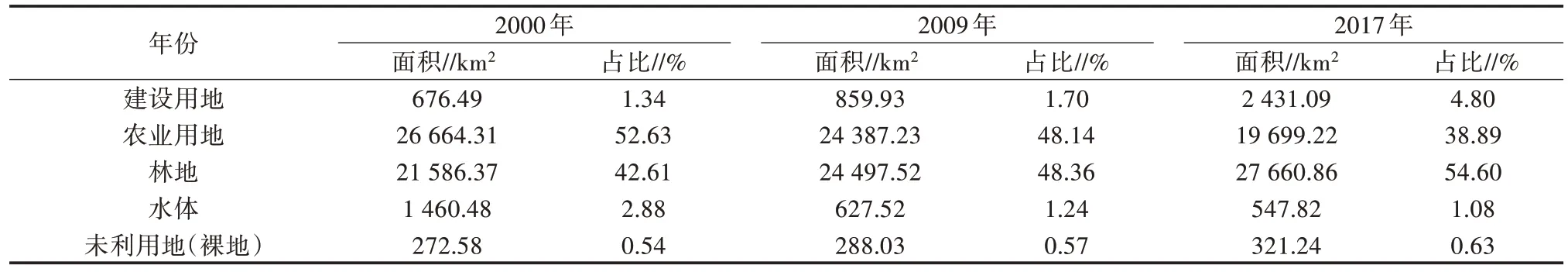

根據遙感解譯結果,分別對研究區內2000 年、2009 年和2017 年不同土地類型的面積進行統計分析,得到近18年來衡邵干旱走廊區域土地利用結構,詳見表3。從表3可以看出,衡邵干旱走廊內的主要土地利用類型分別是林地和農業用地,二者占了研究區總面積的90%以上。2000—2017年,農業用地的面積一直在減少,且減少的速度越來越快,說明研究區內發展尤其是建設用地的擴張所占用的都是農業用地。建設用地在2009—2017 年增長的面積最大,反映了在該時期內衡邵干旱走廊內發展較為迅速。

2.2 土地利用類型轉移矩陣

土地利用類型轉移矩陣能夠清楚地看出研究區內土地利用類型流轉的方向和數量[14],其數據模型如下。

2.3 單一土地利用動態度

單一土地利用動態度可以直觀地反映在一定時期內某種土地利用類型的變化程度[15],其數學模型如下。

表3 2000—2017 年衡邵干旱走廊土地利用結構

式中,K為在Tb至Ta時期內某類土地利用類型的動態度,K越小,則表明該類土地轉化為其他類型土地的數量就越少,在研究期內相對穩定;Ua、Ub為在Ta、Tb時期的某種土地利用類型斑塊數量。

2.4 SPI指數的計算

衡邵干旱走廊受旱范圍十分廣泛,發生頻率較高且因旱災損失巨大。干旱已經嚴重影響了該區域社會經濟的穩定發展、人民生活水平的改善和生態環境安全的保證等。本研究對衡邵干旱走廊2000—2017 年的降水數據進行計算,分析2000 年、2009年、2017 年衡邵干旱走廊的干旱程度,探究不同干旱情況下土地利用類型的空間分布有何特征和土地利用類型的轉移特征。

SPI指數(標準化降水指數)是對某一時期內的降水量分布概率進行標準化處理,再由此劃分干旱等級的一種干旱指數[16]。其計算方法是假定研究區的降水量變化服從Gamma 分布,再通過數學計算將累計頻率分布轉為標準正態分布[17],將偏態概率分布的降水量進行正態標準化處理,最終用標準化降水累積頻率分布來劃分干旱等級。SPI計算公式如下:

當G(x)>0.5時,S=1;當G(x)≤ 0.5時,S=-1。G(x)由Γ 分布函數概率密度積分公式計算。

式中,γ、β分別為 Γ 分布函數的形狀和尺度參數;根據上述方法在Excel 中計算出SPI指數,參照國家氣候中心的劃分標準(GB/T 20481—2006)劃分旱澇等級,并確定相應的SPI指數。

3 結果與分析

3.1 土地利用數量變化分析

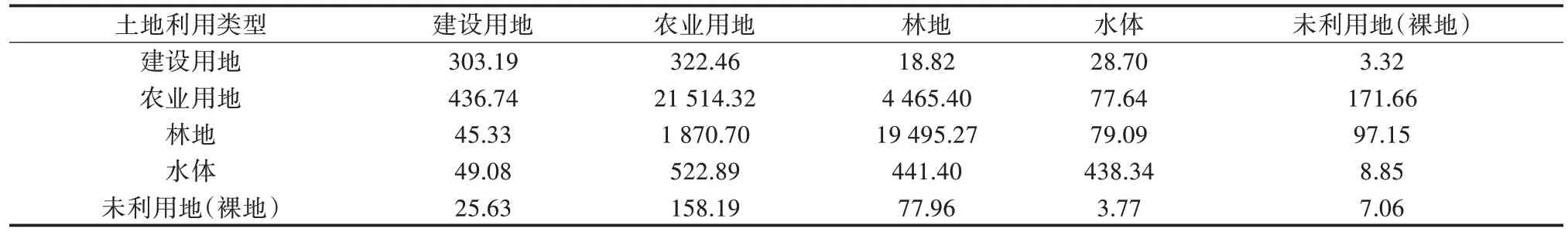

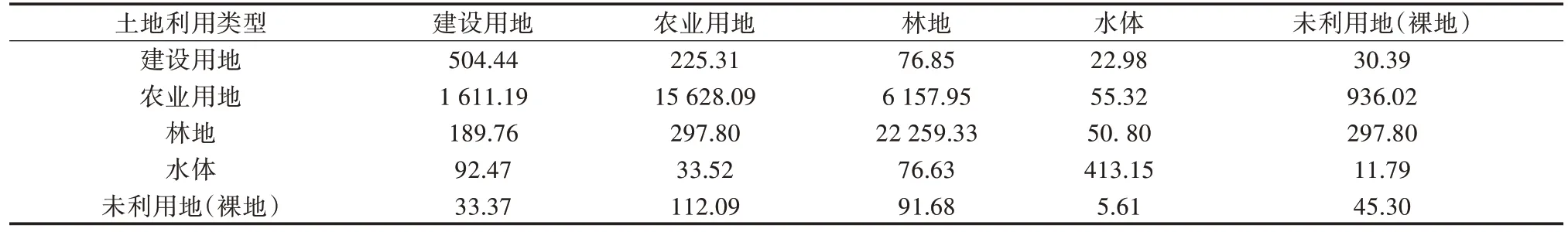

3.1.1 土地利用類型轉移矩陣分析 采用GIS 軟件對衡邵干旱走廊 2000 年、2009 年、2017 年 3 期的土地利用現狀圖進行空間疊加分析,分別計算2000—2009 年和2009—2017 年衡邵干旱走廊土地利用動態轉移矩陣(表4、表5)。

由表 3、表 4、表 5 可知,2000—2009 年,各類土地利用類型之間的轉化程度相對較低。首先,變化最劇烈的為水體,由2000 年的1 460.48 km2減少到了 2009 年的 627.52 km2,增長率為-57.03%,流出方向主要是林地和農業用地,是農村居民大多圍湖造田造成的。其次是建設用地由2000 年的676.49 km2增加到 2009 年的 859.93 km2,增長率為 27.12%,主要流入源是農業用地,說明城鎮擴張大部分是通過侵占農業用地而實現的。變化較小的是林地和農業用地,林地由 2000 年的 21 586.37 km2增長到 2009 年的24 497.52 km2,增長率為13.49%;農業用地由2000 年的 26 664.31 km2減少到 2009 年的 24 387.23 km2,增長率為-8.54%,流出的主要方向是林地。裸地面積由2000 年的272.58 km2增長到2009 年的288.03 km2,基本沒有變化。

表4 2000—2009 年衡邵干旱走廊土地利用轉移矩陣 (單位:km2)

表5 2009—2017 年衡邵干旱走廊土地利用轉移矩陣 (單位:km2)

2009—2017 年,各類土地利用類型之間的變化較劇烈,土地流轉復雜。變化最劇烈的是建設用地,由2009年的859.93 km2增長為2017年的2 431.09 km2,增長率達182.71%;其次為農業用地,由2009 年的24 387.23 km2減少到2017年的19 699.22 km2,減少了19.22%;林地、水體和裸地的變化接近,其中,林地由2009年的24 497.52 km2增加到2017年的27 660.86 km2,增長率為12.91%;水體由2009 年的627.52 km2減少到2017年的547.82 km2,減少了12.70%;裸地由2009 年 的 288.03 km2增 長 為 2017 年 的 321.24 km2,增長率為11.53%,主要流入源為農業用地。

建設用地持續增長,主要是由于近18 年來建設用地的流出比流入面積小得多,流入的主要來源是農業用地,2000—2009 年、2009—2017 年的流入面積分別為436.74、1 611.19 km2;而建設用地流出面積最多類型的為農業用地,2000—2009 年、2009—2017 年流出面積分別為322.46、225.31 km2。這說明了農業用地與建設用地之間存在雙向流轉,但是農業用地的流出面積遠比流入面積要大得多,大部分流入到了建設用地和林地。一方面,由于近年來城市擴張明顯,城市建設用地不斷向原城區四周擴大,城區周邊的耕地不斷被侵占;另一方面是因為城鎮化過快,生態環境愈加脆弱,各地方政府響應國家退耕還林號召。建設用地的流入區域主要集中在研究區發展較快的大城市區域。

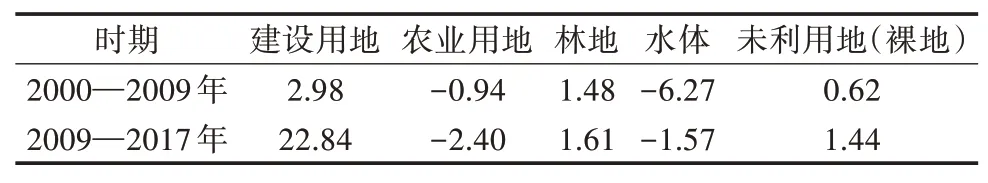

3.1.2 單一土地利用動態度分析 由衡邵干旱走廊土地利用單一動態度可知(表6),2000—2009 年建設用地、林地面積增長較為明顯,二者的土地利用動態度分別為2.98%/年、1.48%/年,水體的利用動態度為-6.27%/年,農業用地的利用動態度是-0.94%/年。主要原因是該研究時段衡邵干旱走廊經濟發展速度較快,主城區不斷調整擴張,擴大建設用地的面積;該區域干旱現狀是造成水體面積大量減少的原因之一。

2009—2017 年,建設用地和裸地的面積仍然在不斷增加,且土地利用動態度相對2000—2009 年明顯增高,分別為22.84%/年、1.44%/年;農業用地和水體的土地利用動態度則繼續下降,分別為-2.40%/年、-1.59%/年,但減少速度有所減慢,2017 年農業用地和水體面積僅為19 699.22、547.82 km2;林地的土地利用動態度為1.61%/年,總面積也有所增加。上述現象主要原因是,近年來衡邵干旱走廊區域快速發展,城市面積不斷增加,城市建設用地增加主要是依靠侵占其周邊的農業用地,導致農業用地持續減少;此外,由于農村土地資源有限,農民為了擴建,占用水池、魚塘等進行建設,從而導致水體面積減少。

表6 2000—2017 年衡邵干旱走廊單一土地利用動態度(單位:%/年)

3.1.3 土地利用類型轉移空間分析 根據上述分析可知,2000—2017 年衡邵干旱走廊土地利用變化類型主要為建設用地、耕地、林地。為更加直觀地描述該時期衡邵干旱走廊土地利用數量變化特征,根據2000 年和2017 年2 期土地利用遙感解譯結果,運用GIS 空間疊置空間分析功能計算得到2000—2017 年衡邵干旱走廊主要土地利用類型轉移圖(圖5、圖6)。

2000—2017年主要土地利用類型轉換特征:①農業用地變為林地的區域分布最廣,面積也比較大,除了位于西南部林地面積較廣的綏寧縣和城步苗族自治縣,每個縣市都有大面積的變化;②農業用地變為建設用地的區域集中分布在城市周圍。這主要是由于每個城市一般都是按照原來的規模大面積向外圍擴張,擴張較明顯的主要是衡陽市區、邵陽市區、常寧市、耒陽市、邵東縣和冷水灘區;③農業用地變成裸地的區域集中在常寧市和新田縣南部,處于衡邵干旱走廊的東南部;④林地變成裸地的區域主要分布在研究區的東南和西南部。

3.2 不同干旱狀況下的土地利用變化分析

基于研究區內2000—2017 年的降水數據,統計每年5—9 月的降水總量,再計算SPI指數,劃分干旱等級,在ArcMap 平臺中進行分級顯示,如圖7 至圖9所示。從圖7 可以看出,2000 年干旱情況不嚴重,大部分區域為無旱,還有幾個縣區呈濕潤狀態,只存在輕旱的情況,主要分布在衡邵干旱走廊的北部和東部的幾個區縣。結合圖2 可知,在輕旱地區農業用地的面積占比大,濕潤地區主要是有較多的林地覆蓋。從圖8 可以看出,2009 年干旱情況加重,出現了中旱和重旱的情況,重旱出現在衡邵干旱走廊中部的邵東縣,中旱出現在邵東縣西部的邵陽市以及研究區的西南部,輕旱則出現在重旱和中旱區域的周圍地區,濕潤區處于研究區東部的縣區。結合圖3可知,重旱的邵陽縣也是以農業用地為主,四周被海拔較高的林地包圍,中旱區域的土地類型同樣是以農業用地為主,研究區南部的輕旱地區土地利用類型主要以林地為主,北部的輕旱區則主要以農業用地為主。從圖9 可以看出,2017 年干旱情況有所好轉,屬于重旱和中旱的縣區有所減少,主要以衡陽市、綏寧縣和武岡市為主,這幾個縣區在2009年干旱程度也相對嚴重。這說明2017 年衡邵干旱走廊的干旱情況有所緩解,政府也致力于生態環境的改善。

將衡邵干旱走廊的干旱情況與圖5 與圖6 結合進行分析可知,干旱嚴重的地區存在較為劇烈的土地流轉,且主要是農業用地發生轉化。在研究區西南方向的大區域林地和東南部的部分林地基本沒有發生土地利用的轉移,只有少量的林地轉換為其他用地,且該區域的干旱情況也不是十分嚴重。在重旱區域,土地利用類型的流轉主要是從農業用地轉換為林地或裸地;在中旱地區,土地類型轉移較少;東北部的干旱情況不是很嚴重,主要存在農業用地向林地流轉的情況;建設用地的擴張主要是城市化進程加快的結果,向主城區四周侵占耕地擴張,且主要出現在干旱情況不嚴重的地區,如研究區的東部,干旱程度也在一定的程度上影響城鎮化的進程。

4 小結與討論

1)衡邵干旱走廊農業用地、水體面積持續減少,農業用地減少速度加快,主要減少區域分布在研究區內較大的主城區如衡陽市、邵陽市等及周邊自然、經濟區位條件相對較好的區縣。農業用地減少的原因有2 點,一方面是由于城鎮化加快,侵占了農業用地;另一方面是由于研究區常年干旱,作物生長季節缺乏水資源,農戶拋棄了耕地和園地等農業用地。

2)2000—2017 年,建設用地、林地和裸地的面積呈不斷擴大的趨勢,尤其是在2009—2017 年增長速度極快,擴大的面積主要來自對農業用地的侵占。建設用地的增加主要來源于對農業用地的占用;林地面積的增加主要由于該區域的干旱情況,政府號召居民多種植樹木,有利于涵養水源,保持水土。

3)各類用地之間轉移方向越來越單一。農業用地一直都是其他土地利用類型尤其是建設用地最重要的轉入來源之一,水體同樣也是其他土地利用類型轉入的來源之一,但轉移面積遠小于農業用地;隨著城市化步伐的不斷加快,建設用地已經逐漸成為所有其他地類的主要轉出方向,在2000—20009 年主要是農業用地的轉出方向之一,2009—2017 年已經變成了其他所有地類的主要轉出方向之一。

4)干旱程度較低的地區土地利用流轉復雜,大部分林地沒有發生轉化;干旱程度比較嚴重的地區土地轉移較為單一。干旱較為嚴重的區域大部分都是農業用地,受干旱的影響,農作物很難存活,部分農業用地不得不向其他用地進行轉化,主要向林地和裸地轉入。研究區中部干旱情況并不嚴重,是由于存在大量的農業用地轉化為林地的情況;在干旱情況較好的地區,農業用地主要向裸地和建設用地轉化;干旱情況較好的地區發展較快。在衡邵干旱走廊統籌發展過程中,需要從土地利用格局特征出發,根據研究區內的不同程度的干旱情況,協調不同土地利用類型與干旱區相適應,實現土地利用的可持續發展。