羽毛球技術教學中“快樂輪轉”的價值學理闡析

李彥龍,王淑蘭,肖 平

法國著名社會學家布迪厄的“場域”論認為,實踐活動是在場域發生的,社會成員的實踐生成是基于相對主動性的自身邏輯,而形成必然性的客觀關系[1]。“場域”被設想為由不同位置的客觀關系構成的網絡空間[2]。場域內各個主體行動的原則基于他們在場域的位置和對自身有利的原則。對于羽毛球班級學生而言,他們在班級場域的位置,歸根結底取決定作用的是資本,特別是文化資本,進而形成慣習。學生入學前或經過一段時間羽毛球技術學習后,技術水平參差不齊,場域的邊界問題逐漸形成“進入壁壘”。這就是為什么技術資本水平基本相當的學生習慣于一起訓練,技術差的同學總是追求與技術好的同學一起訓練,但一般不會同意,即使偶有同意,也不會持久的原因。已有研究表明,教學效果與伙伴、空間、時間、教師、羽毛球場地等諸多因素相關[3]。經驗豐富的教師對不同技術水平的學生運用分層教學法[4],以滿足不同技術水平同學的發展需要。然而,隨著學生們羽毛球技術水平的差異不斷增加,既文化資本差距逐漸增大,導致交流界面阻尼系數升高,矛盾加劇,共生環境發生不良變化,不利于班級的團結[5]。為減少矛盾,使具有不同文化資本的學生能夠一起訓練,共同提高。通過不斷思考,結合自身十余年的羽毛球教學經驗,研制出“快樂輪轉”技術教學法,旨在為促進不同技術水平同學的團結共生提供參考。

1 “快樂輪轉”:概念-方法

1.1 “快樂輪轉”概念生成

學習應是一個快樂的過程[6],“快樂輪轉”是快樂學習,輪轉提高。具體在羽毛球技術教學中,是依據循序漸進的原則和學生自身的技術掌握情況,對不同技術水平的學生進行整合練習,輪轉換位,漸進調適進階,以不斷提高不同技術水平學生的競技能力,在提高中感到愉悅,收獲快樂。

1.2 “快樂輪轉”的方法

傳統的羽毛球技術教學一般是教師講解,動作示范,學生分組練習,一片場地,兩人一組或四人一組,隔網練習。教師個別糾正錯誤動作或集體糾正,重復練習與糾正。在傳統羽毛球技術教學方法基礎上,根據不同學生技術掌握的基本情況和教學大綱、教學進度安排、疲勞、傷病等特殊情況,合理設計“快樂輪轉”的內容與方法。

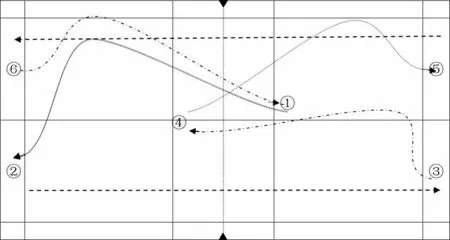

1.2.1 發高遠球-擊高遠球-吊球-挑球

一片場地,共6人,每半片場地3人,雙方前發球線與中線交點處,各站1人,后場左右區域各站1人。1號發高遠球,2號擊直線高遠球,3號吊球,4號挑球至對方右側后場區域,5號擊直線高遠球,6號吊球,1號挑球至對方2號,2號繼續擊打直線高遠球,以此循環往復。失誤多的同學持續練習,熟練技術動作。熟練掌握某一技術動作的同學,輪轉到下一位置練習,以此輪轉循環。

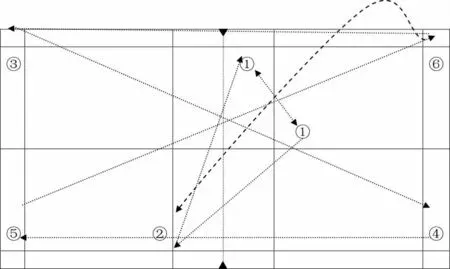

1.2.2 發網前球-勾對角-挑球-斜線高遠球-吊球

一片場地,共6名同學。1號發網前球,2號勾對角,1號上網直線挑球,3號擊打斜線高遠球,4號擊打直線高遠球,5號斜線高遠球,6號吊球,2號勾對角,1號直線挑球,依次循環(圖2)。在掌握了一項技術后,或疲勞時,可輪轉換位,練習不同的技術動作。學生可根據自身的掌握情況,逐步提高要求,比如腳步移動速度和揮拍速度等。

圖1 發高遠球-擊高遠球-吊球-挑球輪轉練習圖

圖2 發網前球-勾對角-挑球-斜線高遠球-吊球輪轉練習圖

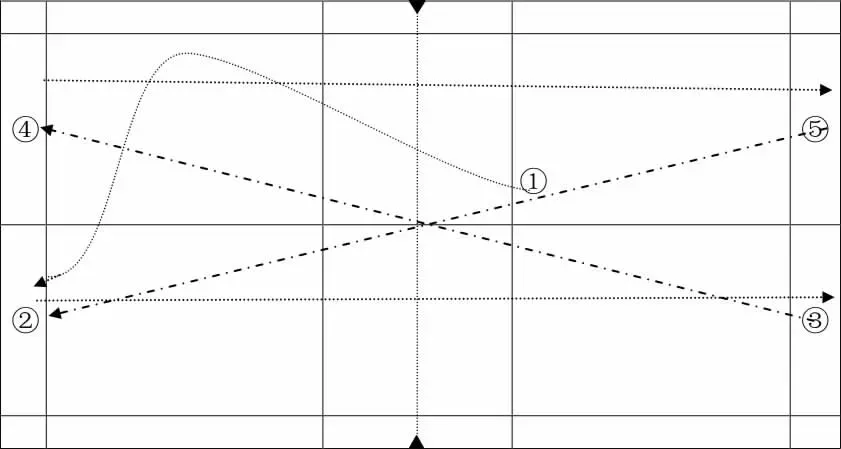

1.2.3 發高遠球-殺球-接殺挑球

圖3 發高遠球-殺球-接殺挑球輪轉練習圖

5名同學,半片場地2人,半片場地3人。1名同學發高遠球,其他4名同學殺球和接殺斜線挑球。1號發高遠球,2號直線殺球,3號接殺斜線挑球,4號直線殺球,5號接殺斜線挑球,1號繼續發高遠球,循環往復,輪轉換位(圖3)。

以上列舉了三種輪轉練習的方法,教師可根據實際情況具體設計安排內容,在進行羽毛球快樂輪轉技術教學時:一、要求教師了解學生技術基本情況,征詢同學意見,合理安排不同運動負荷,不斷提高學生的主觀能動性。二、要求學生注意力集中,認真打好每一個球,奮力接住每一個球,球不落地不放棄。三、培養學生團隊意識,相互配合,相互支持,共同完成組合技術訓練。

2 “快樂輪轉”的價值學理闡釋

2.1 結構重組:提高不同文化資本學生的積極性與熱情

“快樂輪轉”技術教學法能夠提高學生們的學習積極性與訓練熱情。實踐證明,通過“快樂輪轉”技術教學法,應用到湖北大學2017級體育教育專業的主項課和副項課,同學們學習積極性更高。調查表明,全班同學普遍認為“快樂輪轉”技術教學法是一種較好的教學方法,“快樂輪轉”使單一練習模式結構發生轉變,使不同文化資本的等級結構重組為復雜的立體結構。實現了不同場域位置的同學進入共同實踐空間的美好愿景,提高學生的積極性和熱情。教師在輪轉技術內容的確定、方法的選擇、技術的執行、效果的反饋與評價等方面積極征詢同學們的意見,使同學們不僅僅被動地學習羽毛球技術,而且,可根據自身實際情況,有針對性地、主動地參與不同技術“快樂輪轉”的思考與設計,提出“快樂輪轉”設計的備選方案供參考,擇優選擇最佳“快樂輪轉”方案。從而,改革單調的、乏味的、重復性的羽毛球技術動作訓練。通過學生們的主動參與,勢必會提高學生們的積極性和訓練熱情。因為,訓練內容是訓練主體根據自身需要提出來的,是符合其實際情況的,訓練方法的選擇是民主的、科學的,所以,“快樂輪轉”必然會提高學生的積極性和訓練熱情。

2.2 空間格序:提高羽毛球場地的使用率

隨著全民健身政策上升為國家戰略和追求更高生活質量的美好愿望,羽毛球運動已經成為高校體育課教學中不可或缺的一部分[7],羽毛球主項課、副項課、選項課選擇的學生越來越多,通過與教學辦溝通了解,每年選羽毛球課程的人最多,羽毛球場地有限,每年場地的安排都不容易。受場地的限制,湖北大學體育學院每個年級設置1個羽毛球主項課和1個副項課,每班人數控制在10-15人之間。通過“快樂輪轉”技術教學法,可有效緩解場地不足的現狀,提高羽毛球場地的使用率。“快樂輪轉”技術教學法,每片場地可同時安排5-8人,增加了每片場地的人數,并能夠有效減少2人獨占一片場地的狀況,大大提高了場地的使用率。

教師是文化資本的權威者,教師的權威性賦予了教師設計、控制、支配場域的權利,并使“快樂輪轉”機制得以實現。教師設計場域空間范圍或形式,學生基于所擁有的不同文化資本占據羽毛球場域的不同位置,通過改變結構范圍與形式,提高了場地使用率。

2.3 實踐交互:促進同學間交流

“快樂輪轉”技術教學法,有效緩解與改變不同文化資本同學之間對立關系,從而從沖突走向互惠。“快樂輪轉”技術教學法使同學之間密切的聯系起來,改變原有場域結構,打破原場域界線,形成一個大的網絡場域。當羽毛球技術教學中“快樂輪轉”成為更大場域的基本存在時,同學們實踐交互關系進一步確立,這種共生關系的建立,對提高同學間交流,具有積極的作用。因為,在“快樂輪轉”教學中,學生與學生之間相輔相成、相互影響、相互制約、共同提高。例如,在技術動作的選擇,技術動作的訓練效果評價等都需要與同伴、教師交流。因此,在羽毛球技術教學的共生系統之中,“快樂輪轉”會促進交流與加強團結互助。

同學之間是合作關系,平等共生,互助互利。減少失誤,提高落點的準確性,固定球路配合是互惠共生的約束條件。同學之間積極主動地尋求配合是獲得互惠共生前提因素,在“快樂輪轉”中,每名同學各司其職,相互關聯,相互在場。倡導共情,鼓勵同學們連續高質量完成技術動作的相互贊賞與失誤時的相互安慰,提升羽毛球班級場域的團隊魅力。相反,獨占場地,歧視弱者,則是不被團隊所鼓勵的。所以,必須以同學間的共生關系為中心來對待羽毛球技術教學與訓練。換言之,“快樂輪轉”的核心價值驅動就是互惠共生。互惠共生需要每位同學合理地分享資源,兼顧所有同學的利益,營造互惠共生態,促進同學的全面發展。

2.4 力量對比:不斷提高羽毛球技術水平

不同學生文化資本的權利,決定了空間格序,通過不同文化資本力量的對比占據場域位置。學生總是會試圖改善自身的場域位置,需要不斷提高技術水平。在“快樂輪轉”技術練習中,同學之間必會以不斷提高技術質量為目標,以積極主動尋求固定球路配合為中樞,形成良性的羽毛球技術學習競爭態。“快樂輪轉”的基礎是不斷提高同學們的羽毛球技術水平,這是羽毛球技術教學的能力目標。在不斷提高學生們羽毛球技術水平的基礎上,促進同學之間和諧關系的形成。“快樂輪轉”技術教學法能有效提高同學們的學習積極性和訓練熱情,進而通過羽毛球技術的漸進式改善,輪轉進入下一個技術動作的練習,循序漸進進階。“快樂輪轉”技術教學法不僅是同學間共生關系的漸進式改善,更是羽毛球技術的漸進式提高。為了減少失誤,表現優異,獲得同學和教師的認可,同學們就必須刻苦訓練。學生自身通過自我分析,分析自己的羽毛球運動技術特點,自己的優勢與不足,自己熟練的移動路線,進攻與防守的有效區域等。在對自己的技術特點進行客觀分析的基礎上,制定事宜的輪轉訓練內容,進入不同輪轉位置。進而,同學之間形成良好的學習氛圍,進而收獲快樂。此外,相互關愛,對表現失常的同伴以幫助、關心與指導。對表現優異者給予稱贊與認可。教師要經常評估羽毛球技術提高進程中所形成的共生系統運行狀況,根據實際情況與同學技術的進步狀況,不斷調整共生關系,以達共進化。

3 結論

“快樂輪轉”技術教學法是一種有效的教學方法,它使不同水平的同學們在快樂中學習,在輪轉中提高。在羽毛球技術教學中,開發與應用“快樂輪轉”具有重要的意義。“快樂輪轉”技術教學法遵循不同文化資本的同學發展規律,改善實踐行為與形成慣習,設計的有針對性的教學內容與方法,“快樂輪轉”具有民主性與科學性,是符合學生文化資本成長規律的。它不僅有助于提高學生的學習積極性與熱情,提高場地的使用率,促進同學間交流,更有助于技術水平的提高,進而促進同學間互惠共生關系的形成。