人工智能時(shí)代下高職教師必備素養(yǎng)及實(shí)現(xiàn)路徑研究

商永巧 潘巍巍 仝 虎 史冬蕾 周雅琴

(南京旅游職業(yè)學(xué)院 江蘇南京 211100)

一、人工智能簡介

人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫AI,是有關(guān)智能主體的研究與設(shè)計(jì)的學(xué)問,而智能主體是指一個(gè)可以觀察周遭環(huán)境并做出行動(dòng)以達(dá)致目標(biāo)的系統(tǒng)[1]。早在1956年,人工智能的概念就在達(dá)特茅斯會(huì)議上被提出來,隨后經(jīng)歷了三次大起大落。1997年,IBM的“深藍(lán)”超級計(jì)算機(jī)戰(zhàn)勝了國際象棋冠軍卡斯帕羅夫,證明了人工智能在推算方面處理信息比人類更快。2011年IBM“沃森”在著名的智力競賽節(jié)目“Jeopardy”中擊敗了對手美國冠軍布拉德·拉特和肯·詹寧斯,成功贏取了100萬美元的大獎(jiǎng)。2014年,通過深度學(xué)習(xí)算法,人工智能在識別圖片中的人、動(dòng)物、車輛或其他常見對象時(shí),超過了普通人類的肉眼識別準(zhǔn)確率。2016年,谷歌AlphaGo戰(zhàn)勝世界圍棋冠軍李世石。近年來,隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展,人工智能程序?qū)θ四樧R別的準(zhǔn)確率已經(jīng)超過了人類的平均水平。這幾個(gè)標(biāo)志性事件的成果表明,隨著計(jì)算力的大幅提高、深度學(xué)習(xí)算法的發(fā)展,以及搜索引擎和電子商務(wù)聚集的高質(zhì)量的海量數(shù)據(jù)使得人工智能又重新掀起了高潮。

近年來人工智能的發(fā)展,例如語音識別、圖像識別系統(tǒng),大部分功勞都要?dú)w功于深度學(xué)習(xí)。深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)重要分支,作為人工智能的核心技術(shù),它的發(fā)展是人工智能發(fā)展的必要條件,并且會(huì)在未來很長的一段時(shí)間內(nèi)引領(lǐng)人工智能的發(fā)展。早在1943年,心理學(xué)家麥卡洛克和數(shù)學(xué)家皮特斯就提出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)學(xué)模型-MP模型。1982年,著名物理學(xué)家約翰·霍普菲爾德發(fā)明了HNN(Hopfiled)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。1986年,深度學(xué)習(xí)之父杰弗里·辛頓提出了一種適用于多層感知器的反向傳播算法——BP算法。2006年,杰弗里·辛頓以及他的學(xué)生正式提出了深度學(xué)習(xí)的概念,對學(xué)術(shù)界產(chǎn)生了巨大的影響。2012年,杰弗里·辛頓小組在著名的ImageNet圖像識別大賽中采用深度學(xué)習(xí)模型AlexNet奪得冠軍。2016年戰(zhàn)勝李世石的AlphaGo也是基于深度學(xué)習(xí)算法開發(fā)的程序。2017年,AlphaGo的升級版AlphaGo Zero,可以從零開始自我學(xué)習(xí),并且輕松打敗AlphaGo。如今,深度學(xué)習(xí)作為人工智能的核心算法,在金融、醫(yī)療、交通等多個(gè)領(lǐng)域取得了顯著的成果。

二、人工智能時(shí)代下高職教師角色轉(zhuǎn)變需求

(一)Al發(fā)展,呼喚教育變革和教師角色轉(zhuǎn)變

綜上所述,當(dāng)今社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入了人工智能時(shí)代。在大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)算法和大規(guī)模的計(jì)算能力的支撐下,人工智能正在飛速發(fā)展。目前,人工智能已經(jīng)在圖像識別、語音識別、機(jī)器翻譯、無人駕駛、機(jī)器視覺等諸多領(lǐng)域取得了突破性的進(jìn)展,開始發(fā)揮出巨大的商業(yè)價(jià)值。在智能時(shí)代中,人類的工作和生活都將和人工智能息息相關(guān),并且要與人工智能協(xié)同工作。據(jù)研究從2015至2030年這15年之間人工智能將會(huì)在以下領(lǐng)域得到應(yīng)用:交通;家庭/服務(wù)機(jī)器人;健康;教育;安全;娛樂;金融;智能制造;雇員與工作場所。人工智能對教育產(chǎn)生了什么樣的影響呢?

首先,人工智能改變了育人的目標(biāo)。根據(jù)教育部[2006]16號《教育部關(guān)于全面提高高等職業(yè)教育教學(xué)質(zhì)量的若干意見》文件里指出的:“高等職業(yè)教育作為高等教育發(fā)展中的一個(gè)類型,肩負(fù)著培養(yǎng)面向生產(chǎn)、建設(shè)、服務(wù)和管理第一線需要的高技能人才的使命。”由此可知,高等職業(yè)教育是以培養(yǎng)高端技能型人才為目標(biāo)[2]。通過大量深度學(xué)習(xí),人工智能能夠?qū)崿F(xiàn)簡單重復(fù)的腦力勞動(dòng),將會(huì)成為人的思維助手。據(jù)統(tǒng)計(jì),會(huì)計(jì)、政府職員、客服、快遞員、收銀員、清潔工、司機(jī)、翻譯等職業(yè)的大部分人將會(huì)被人工智能替代,社會(huì)職業(yè)體系和就業(yè)形態(tài)也將發(fā)生深刻變化。應(yīng)對這種變化與趨勢,教育必須進(jìn)行改革,高職院校不能再單純的將培養(yǎng)技能型人才作為育人的目標(biāo),而高職教師們也應(yīng)更加關(guān)注教育中人工智能的應(yīng)用,側(cè)重培養(yǎng)學(xué)生們的創(chuàng)造性和與機(jī)器協(xié)同工作的能力。教育目標(biāo)的改變將使得教師們要積極思考教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、評價(jià)體系,乃至整個(gè)教育體系的改革創(chuàng)新。

其次,人工智能改變了教師的角色。有專家指出,“創(chuàng)意工作者”“人際連接者”和“復(fù)雜模式的判斷者”這三類人是最不可能被人工智能替代的,教師這一職業(yè)同時(shí)滿足這三類人的特點(diǎn)。雖然人工智能并不能輕易取代教師這個(gè)職業(yè),但是教師的很多工作還是會(huì)被人工智能技術(shù)替代。或者說未來人工智能不會(huì)替代有思想、有創(chuàng)新能力的教師,但是會(huì)替代那些因循守舊、機(jī)械教學(xué)的教師。人工智能時(shí)代社會(huì)更需要個(gè)性化的人才,教師就不僅僅是知識的傳授者,而是滿足學(xué)生個(gè)性化需求的教學(xué)服務(wù)提供者、設(shè)計(jì)實(shí)施定制化學(xué)習(xí)方案的成長咨詢顧問[3]。教師必須適應(yīng)變化的教學(xué)政策和教學(xué)環(huán)境,面向不同個(gè)性的學(xué)生,處理復(fù)雜多變的教學(xué)問題。

(二)教育現(xiàn)代化背景下,高職教師角色轉(zhuǎn)變勢在必行

2017年7月8日國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出把高端人才隊(duì)伍建設(shè)作為人工智能發(fā)展的重中之重,完善人工智能教育體系,加強(qiáng)人才儲備和梯隊(duì)建設(shè),特別是加快引進(jìn)全球頂尖人才和青年人才,形成我國人工智能人才高地。2019年2月,國務(wù)院出臺《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》[4](簡稱“職教20條”),“職教20條”提出要進(jìn)行“雙師型”教師培養(yǎng),同時(shí)具備理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)能力的教師不得少于專業(yè)課教師總數(shù)的一半,并分專業(yè)建設(shè)一批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),這項(xiàng)舉措就是在國家層面要多措并舉打造“雙師型”教師隊(duì)伍。無論是新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃還是從國家職業(yè)教育改革,這些都是加快現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè),深化產(chǎn)教融合、校企合作,培養(yǎng)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的重大舉措,是中國高等職業(yè)教育走向信息化進(jìn)程中的一劑強(qiáng)心劑,并對高職院校教師的必備素養(yǎng)提出了新的要求。

三、人工智能時(shí)代下高職教師必備素養(yǎng)及實(shí)現(xiàn)路徑探析

從人類技術(shù)發(fā)展的速度來看,當(dāng)今時(shí)代的發(fā)展比以往任何一次工業(yè)革命都要快,我們必須加快步伐緊跟時(shí)代發(fā)展。培養(yǎng)應(yīng)用型和技能型人才為主的高職院校,其受影響的速度必然要快于培養(yǎng)研究型人才為主的本科院校。那么面對高速發(fā)展的信息技術(shù),高職教師如何利用人工智能提高自身素養(yǎng)以及教學(xué)水平,快速轉(zhuǎn)變角色,適應(yīng)時(shí)代發(fā)展呢?

(一)高職教師需要具備這些理念素養(yǎng)

1.角色轉(zhuǎn)變

職業(yè)教育與學(xué)位教育相比較,現(xiàn)代社會(huì)大部分人還是傾向于學(xué)位教育,然而人工智能等技術(shù)的發(fā)展使得社會(huì)對職教人才的水平提出了更高的要求。將來、高技術(shù)、高水平的職業(yè)教育會(huì)被更多人接受。對于高職教師來說重點(diǎn)不在于人工智能的理論研究,而在于人工智能的應(yīng)用。例如如何利用人工智能技術(shù)來提高教學(xué)質(zhì)量,讓智能技術(shù)服務(wù)于教學(xué)。所以高職教師要具備對人工智能的理解能力和學(xué)習(xí)能力,要有與時(shí)俱進(jìn)的對技術(shù)有開放的態(tài)度。讓人工智能成為我們的工具甚至是合作伙伴,利用它為學(xué)生提供服務(wù)和幫助。

在以人工智能為代表的新一代科技產(chǎn)業(yè)革命背景下,職業(yè)教育需要進(jìn)行自身的轉(zhuǎn)型升級,培養(yǎng)出新時(shí)代需要的人才。高職院校教師的價(jià)值不僅僅是技能的培養(yǎng),更重要的是能力和創(chuàng)造性的培養(yǎng)以及價(jià)值觀的塑造。我們的教育目的是要培養(yǎng)具有健全人格、創(chuàng)新思維、廣闊的視野和社會(huì)責(zé)任感的新一代人才。傳統(tǒng)教育是以教師為中心,傳統(tǒng)教育理念下高職教師具有技術(shù)理性片面、知識本位理念、模式化思維等特點(diǎn)[5],因此我們的高職院校教師要積極轉(zhuǎn)變理念,樹立以學(xué)生為中心的價(jià)值觀,成為學(xué)生的服務(wù)者、咨詢顧問和引路人。

2. 個(gè)性化教學(xué)

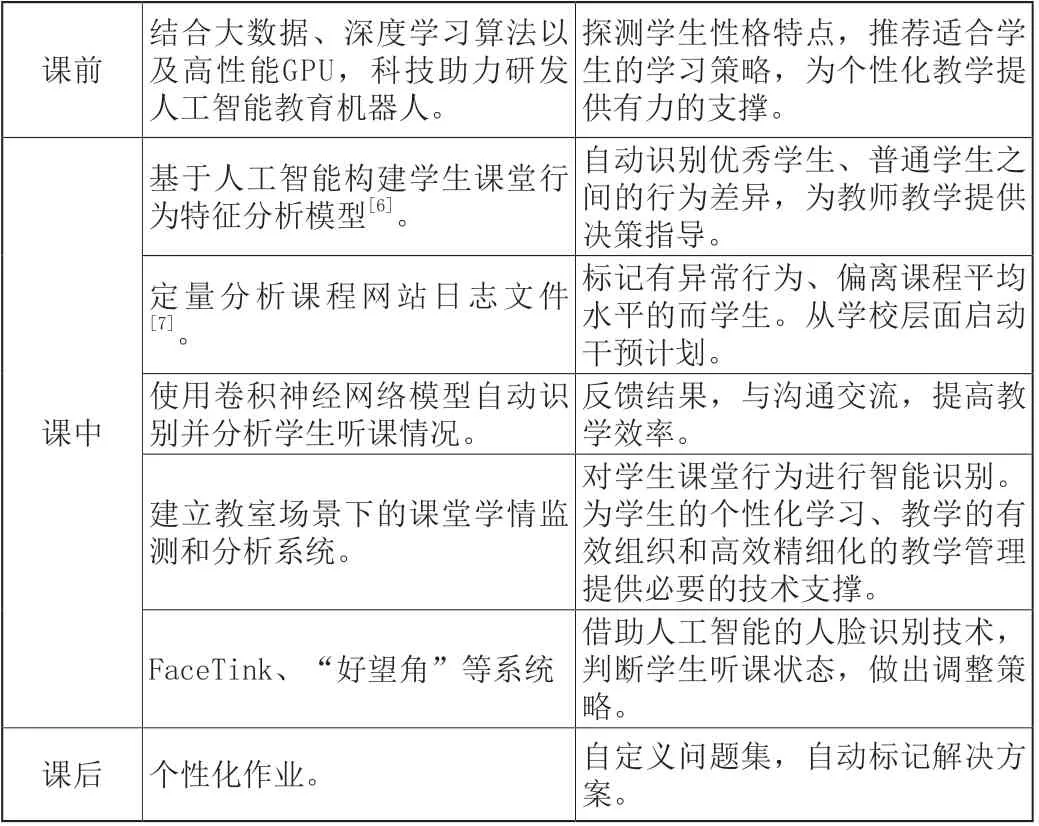

《論語·衛(wèi)靈公》:子曰:“有教無類。”就是說教育應(yīng)該公平對待每個(gè)人,不應(yīng)該區(qū)分高低貴賤。每個(gè)學(xué)生的特點(diǎn)都不一樣,要公平對待每一個(gè)人,那就得按照各個(gè)學(xué)生的特點(diǎn)進(jìn)行教育,這是一個(gè)非常耗費(fèi)精力的事情。高職教師如何以有限的精力做到有教無類以及因材施教,提升高職院校學(xué)生的創(chuàng)造力,培養(yǎng)具有創(chuàng)造性技能型高端人才呢?高職教師可以利用人工智能幫助學(xué)生建立更科學(xué)的思維方式,探測學(xué)生個(gè)性化學(xué)習(xí)特點(diǎn)、學(xué)習(xí)方式、學(xué)習(xí)興趣,并為每個(gè)學(xué)生量身定制學(xué)習(xí)策略,實(shí)施個(gè)性化教學(xué),最終提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和效率。

表1 高職教師的個(gè)性化教學(xué)的理念素養(yǎng)實(shí)現(xiàn)路徑探析

(二)“雙師型”素養(yǎng)

“雙師型”素養(yǎng)是“職教20條”對高職教師提出的新要求—高職教師需要同時(shí)具備理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)能力。目前大多數(shù)職業(yè)院校的專任教師都是來自本科院校的應(yīng)屆畢業(yè)生,大部分教師缺乏企業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。那么解決目前“雙師型”師資匱乏的問題就尤為迫切,要讓更多既了解企業(yè)文化,又了解專業(yè)知識的老師回歸學(xué)校,讓學(xué)生更有就業(yè)競爭力。

1.建立“雙師型”隊(duì)伍的培訓(xùn)體系

通過培訓(xùn)來提高高職教師的人工智能技術(shù)和應(yīng)用水平。2019年全國各高校28名教師參加了在常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院舉辦的2019年高等職業(yè)院校教師國家級培訓(xùn)“雙師型”教師專業(yè)技能培訓(xùn)及計(jì)算機(jī)類(人工智能技術(shù)和應(yīng)用)。另外還需要健全和完善激勵(lì)政策,從政府層面到學(xué)校層面,出臺政策,全方面調(diào)動(dòng)高職教師學(xué)習(xí)人工智能新技能的積極性。

2.建立“雙師型”隊(duì)伍的教育體系

“職教20條”里對于“雙師型”教師給出了明確的思路,即從具有豐富企業(yè)工作經(jīng)歷并具有高職以上學(xué)歷的人員中公開招聘來擴(kuò)充“雙師型”隊(duì)伍。那么新的學(xué)科出現(xiàn)的時(shí)候?qū)W校應(yīng)該如何應(yīng)對?僅僅是簡單招聘有經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)人員并不能滿足我們的需求。清華大學(xué)教授魯白認(rèn)為,一方面可以通過聘請這個(gè)新興學(xué)科里最好的教授進(jìn)行授課。或者是請這個(gè)學(xué)科里在最前沿工作的人到學(xué)校來上課。但是為了避免出現(xiàn)類似哥倫比亞大學(xué)的丑聞(被學(xué)校聘請的投資家將學(xué)生的研究成果用于強(qiáng)行購置)我們可以參考斯坦福大學(xué)的做法,不是簡單地把社會(huì)上的能人請來學(xué)校上課,而是設(shè)立“咨詢教授”系列。把比較有思想、善總結(jié)的專家有計(jì)劃地納入教育體系,與他們一起策劃新興學(xué)科的教學(xué)。著名投資人彼得蒂爾在斯坦福開設(shè)的課程就是一個(gè)很好的例子,他不僅有實(shí)例,有技術(shù),還有觀點(diǎn),有思想,并且最后還提升到一整套理論體系。根據(jù)其講義出版的名叫《從0到1》的書,在全世界都很有影響力。

四、結(jié)束語

新時(shí)代下機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,人工智能不斷演進(jìn),未來發(fā)展之路尚未可知。人工智能并非萬能,對高職教師來說一定要用辯證的思維看待人工智能,利用好這把“雙刃劍”,抓住機(jī)遇迎接挑戰(zhàn),努力提高自身理念素養(yǎng)、“雙師型”素養(yǎng)以及創(chuàng)新素養(yǎng),這樣才能適應(yīng)時(shí)代,更好地投身到高職教育中去。