華文教材的漢字編寫模式

解慧穎

摘? ?要: 本文選取暨南大學華文學院編寫的《中文》教材和北京華文學院編寫的《漢語》教材為研究對象,分析其漢字編寫模式。《中文》教材的漢字編寫模式為:先集中識字,再隨文識字;識寫分流(注重書寫);《漢語》教材的漢字編寫模式為:先識寫分流(多認少寫),再隨文識字;以“筆畫——部首——整字”為順序編排漢字。對華文教材漢字編寫有所啟示:重視漢字教學,編寫華文教材用字字表,重視漢字認知規律。

關鍵詞: 華文教材? ?漢字? ?編寫模式? ?《中文》? 《漢語》

一、引言

語言教材的質量直接關系到語言教學的質量,隨著中國綜合國力不斷增強,“漢語熱”持續升溫,海外華文教育蓬勃發展,急需科學有效的華文教材。由于華文教育不同于漢語國際教育,對于海外華人華僑來說,傳承中華文化和學習漢語都很重要。漢字不僅是漢語教學的有機組成部分,更是中華文化的一部分,漢字中蘊含著豐富的中華文化。教材的漢字編寫模式直接影響漢字教學的質量,因此,研究現有優秀華文教材的漢字編寫模式具有十分積極的意義,可以為以后華文教材的漢字編寫提供參考,并為華文教師提供漢字教學思路。

學界對華文教材的漢字編寫模式關注不多,但是也有一些成果。王劼(2006)選取新加坡華文教材《小學華文》1年級—4年級的課本為研究對象,結合認知心理學及國內小學識字的相關理論知識,對漢字教學提出相關意見。羅慶銘、王燕燕和閔玉(2017)以新加坡小學為例,通過教學實踐,發現“識寫分流”的模式更有利于學習者掌握漢字;徐雪玲(2018)以華文系列教材為研究對象,提出教材在漢字編排方面,有“語”“文”分流,以聽說帶動讀寫,以及培養華裔學生字感,將漢字拆分,多認少寫的教學特色與實踐。綜上,我們可以看到對華文教材漢字編寫模式的研究主要集中在新加坡,其他國家較少涉及,需要充實這方面的研究。

本文選用《中文》和《漢語》教材作為研究對象,原因有四:第一,這兩套教材針對的教學對象都是華人華僑。第二,這兩套教材是目前海外廣受歡迎的,發行量很大,有很大的影響力。第三,這兩套教材都是大陸專門為海外華文小學生學習中文編寫的。

我們以《中文》和《漢語》教材(1冊—12冊)中的生字為樣本,從識寫字、識讀字等方面進行數據統計和分析,總結生字編排的特征;對比兩套教材的漢字編寫模式,分析相同點與不同點,對新時代華文教材的漢字編寫模式提出建議和意見。

二、《中文》與《漢語》教材的漢字編寫模式

(一)《中文》教材的漢字編寫模式

1.先集中識字,再隨文識字。

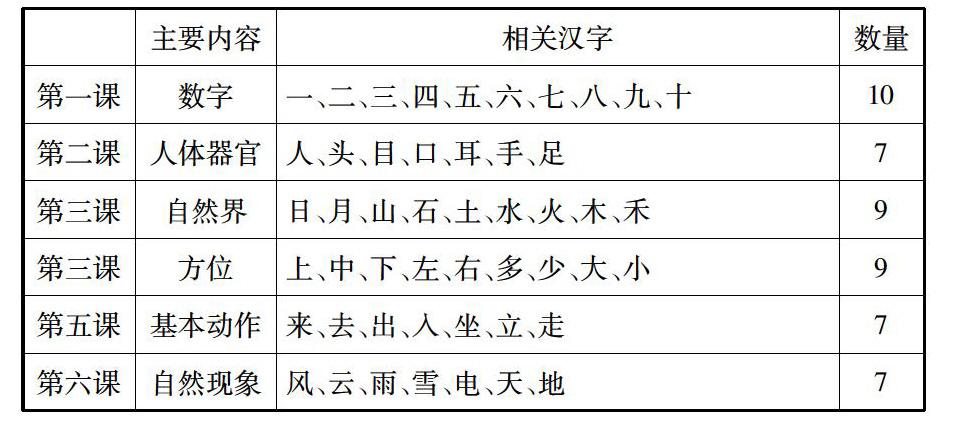

《中文》教材在第一冊中有意識地運用了歸類識字法,分別從數字、人體器官、自然界、方位、基本動作、自然現象等方面進行系統的識字教學。《中文》教材第一冊的第一課到第六課均為識字教學,采取集中識字的方法,第一冊的第七課到第十二冊運用隨文識字的方法。下表是《中文》教材集中識字的情況:

在整個漢字系統中,獨體字的數量并不多,但是有十分重要的地位,因為獨體字大多是合體字的構成部件,構字能力很強,掌握了一定數量的獨體字,學習其他漢字就會更得心應手。不同的標準對獨體字的劃分不同,我們以教育部、國家語委頒布的《現代常用獨體字表》為標準,統計了《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》甲級字中的獨體字,共有112個,占甲級字的14%,《中文》教材第一冊中,第一課到第六課的識寫字總量為49個,其中甲級字有43個,甲級字中的獨體字有27個,約占識字總量的55.1%。雖然“耳、石、田、木、入、蟲、鳥”這些獨體字屬于乙級字,但是它們的構字能力也很強。例如以“木”為偏旁構成的現代常用漢字就有400多個,學會了“木”與“白”,就很容易理解“柏”:“木”是意符,“白”是聲符,也容易理解“材”“桿”,等等。

分析《中文》教材集中識字的部分,我們發現選取的漢字特點為:甲級獨體字占比相對高;筆畫數少的字占比高;作為常用偏旁部首的字占比高;以構字能力強且難度低的字為主。

2.識寫分流,注重書寫。

《中文》教材將課文中出現的生字列為“識寫字”,在課后都有安排“寫一寫”的課堂練習,要求會認、會寫、會用;將課后閱讀中出現的生字列為“識讀字”,只要求會認,不要求會寫、會用,而且部分識讀字在以后課文識寫字中都有復現,由“識讀字”轉為“識寫字”。

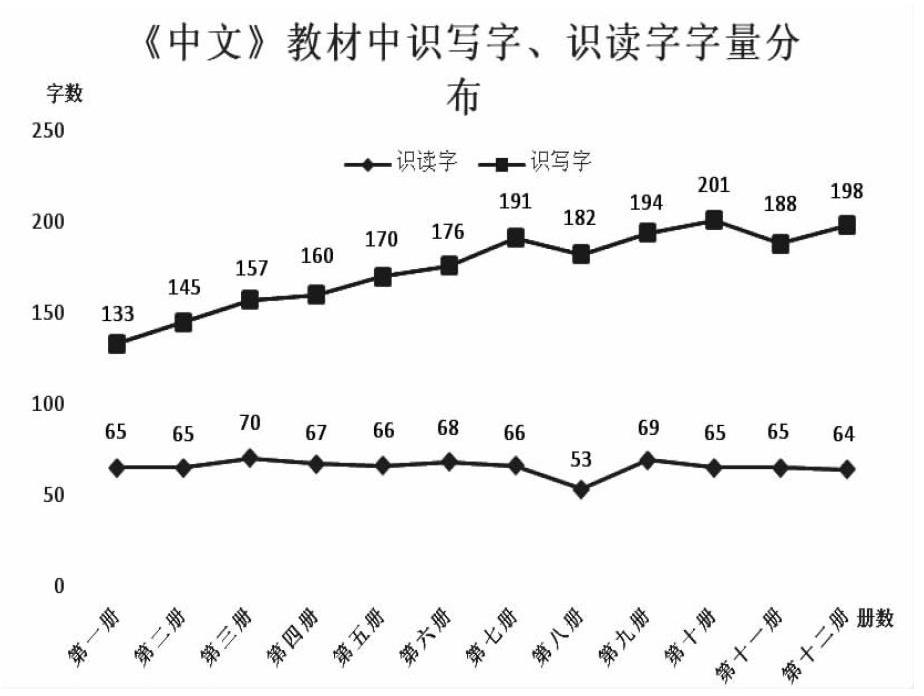

下面我們以識寫字與識讀字為研究對象,分析統計識讀字與識寫字在各冊教材中的分布情況,列出下圖。教材中有多音字,如“數”“干”“調”“難”“差”等字,它們的字音不同,意義或相關或不相關,但字形相同。鑒于《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》中多音字均計作一字,我們統計生字時將多音字計作一字,多音字首現時將其算為一個字,在以后的課時中出現,則不再計入。

從上圖可以看出,《中文》教材的識寫字呈階梯式上升,識寫字總量為2095字。從第一階梯——第一冊開始上升,第三冊和第四冊是第二階梯;第五冊和第六冊的識寫字量略微多于第三冊和第四冊,是第三個階梯;第六冊到第七冊的識寫字量有比較明顯的提升,第八冊相比第七冊,識寫字量稍有回落,是第四個階梯;第九、十、十一、十二冊達到識寫字全程的高點,是第五個階梯。每一階梯的識寫字量都穩步均勻地增加,可以看出編寫者對漢字編排十分用心。

識讀字總體沒有變化,除了第八冊識讀字字量有較大的波動外,曲線基本持平,每冊的識讀字字量平均為65字,平均每課設置5個識讀字。

識讀字與識寫字的比例是1∶2.68,隨著學習程度不斷提高,很多識讀字成為識寫字,783個識讀字中有610個都復現在識寫字中,復現率為77.9%,表現出《中文》教材很注重生字的復現。

(二)《漢語》教材的漢字編寫模式

1.先識寫分流,再隨文識字。

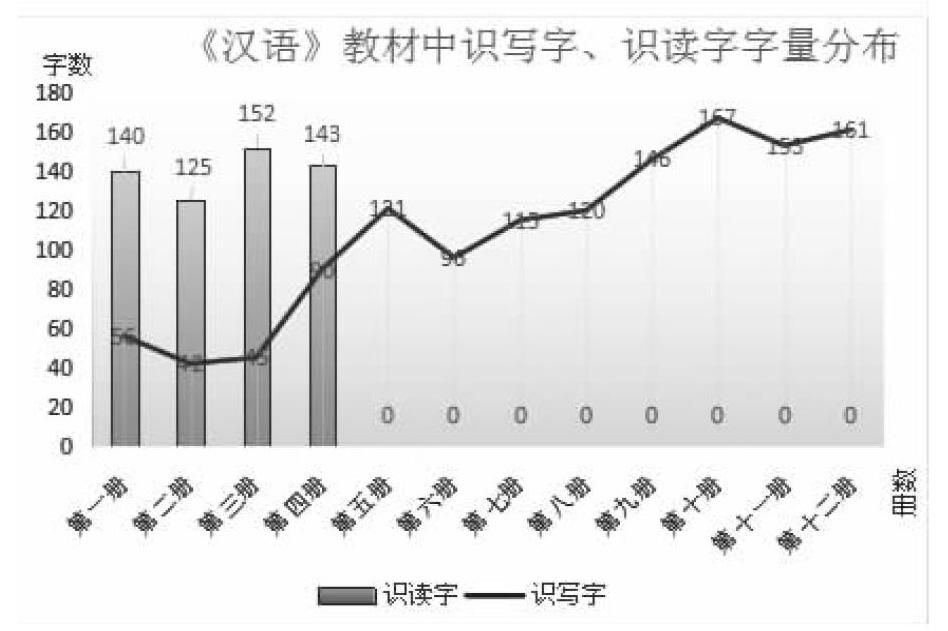

郭楚江(2004)將《漢語》教材中的生詞部分拆分成漢字教學,且將其計入“識寫字”的范疇,對其進行了詳盡的數據分析。查閱《漢語》教材的教師手冊,發現第一冊到第四冊對“記生詞”部分只要求認讀,明白其用法,不要求會寫。我們將其定性為“識讀字”,而不是“識寫字”,課文后面的“寫漢字”欄目才屬于“識寫字”,郭楚江在統計時將第一冊到第四冊的生詞部分當作“識寫字”是不恰當的,我們在他的基礎上,剔除“寫漢字”欄目中的重復字,重新統計了識寫字與識讀字,如下圖。

《漢語》教材的識寫字整體呈波浪式上升。識寫字總量為1312字。其中第一冊到第三冊為一個階段,每一冊的字量平均為48字,波動相對平穩;從第五冊到第六冊為第二次波動;之后從第七冊開始逐漸回升到第十冊,達到識寫字全過程的最高峰,為第三次波動;第十一、十二冊又有所下降。整體來看,《漢語》教材的生字量波動較大,如第五冊比第六冊還多25字。

《漢語》教材中識讀字,同樣以波浪的方式波動兩次。第一冊到第四冊的識讀字總量為274字,平均字量為69字。第五冊到第十二冊都沒有安排識讀字。

《漢語》教材前四冊的漢字編排遵循“識寫分流、多認少寫”的原則,從第五冊開始進行隨文識字。從第五冊開始,對于生詞部分,《漢語》教師手冊明確提出:“要求學生正確書寫,聽寫生詞。”第一冊到第四冊沒有提出對生詞部分的書寫要求。《漢語》教材的漢字編寫特點之一為:第一冊到第四冊采用“識寫分流、多認少寫”的漢字編寫模式;第五冊到第十二冊則采用“隨文識字”的模式。

2.以“筆畫——部首——整字”為順序編排漢字。

《漢語》第一冊主要介紹了漢字的24個筆畫,但是在第一冊最后面列出了27個基本筆畫,其中未在“寫漢字”欄目中展示的是撇點、豎折折和橫折折鉤。“寫漢字”欄目選擇例字時以本課出現的漢字為主,也包括少部分課文中未出現的漢字。從第二冊到第四冊主要介紹了漢字的基本部首,從第五冊開始,課本中漢字以整字形式出現,同時將“六書”理念貫穿其中,介紹象形字、指事字和會意字。而且在“長知識”部分介紹了很多與漢字有關的小知識。

總結以上特點,我們發現《漢語》教材的漢字編寫主要以“筆畫——部首——整字”為順序。

三、《中文》教材與《漢語》教材的異同分析

(一)相同點

兩套教材都盡量遵循漢字規律和漢字認知規律。從漢字的編排順序來看,兩套建材基本遵循由易到難、由簡到繁、循序漸進的原則,即教材識寫字量總體呈上升趨勢。

這兩套教材都在一定程度上擺脫了“隨文識字”的限制,能夠考慮學習者漢字學習的認知規律。

(二)不同點

《中文》教材的識寫字量呈階梯式上升。這種方式比較符合學習者的認知規律,能幫助學習者循序漸進地學習漢字。《漢語》教材的識寫字量呈波浪式上升。從《漢語》教材的編寫前言中可以發現,《漢語》教材以句子作為基本教學單位,句子教學具有統領地位,可以說詞匯、漢字等教學都是為句子服務的。《漢語》教材的識寫字數量波動較大,規律性弱,說明《漢語》教材沒有嚴格控制識寫字量。

兩套教材都考慮到了漢字教學的特殊性,但是編寫模式不同。《中文》教材主要采用先集中識字再隨文識字和識寫分流(注重書寫)的方法,而且集中識字階段以構字能力強、書寫簡單的獨體字為主;《漢語》教材采用“筆畫——部首——整字”為順序的教學方法,先進行識寫分流(多認少寫)后進行隨文識字,循序漸進地進行漢字教學。由于《漢語》教材采用“筆畫——部首——整字”的順序進行漢字教學,因此較難控制漢字的難易程度,但是能體現漢字的系統性。《中文》教材采取先集中識字再隨文識字的編寫模式,并且在每一課生字后面都列出相應的筆畫和部首,能較好地把握漢字的難易程度,在識字過程中貫穿了漢字的系統性觀念。

《中文》教材主張“識寫分流、注重書寫”的漢字教學法,《漢語》教材選用“識寫分流、多認少寫”的漢字教學法。江新(2004)通過實驗對“識寫同步”和“識寫分流、多認少寫”進行了對比研究,發現后者更有利于學習者識字和寫字。學界普遍認同這一觀點,但是江新并沒有考查“識寫分流、注重書寫”的學習效果,需要進一步論證和研究。

四、新時代華文教材漢字編寫的相關啟示

(一)合理重視漢字教學

華文教育與漢語國際教育不同,華文教育比漢語國際教育更注重文化傳承,對于海外華人華僑而言,漢字承載書寫著擁有獨特魅力的中華文化。漢字書寫教學的重要性應該體現在華文教材中。越來越多的學者強調“字本位”教學,而且有關專家編寫了很多專門的漢字教材,雖然我們覺得設立專門的漢字課有利于學習者更系統地學習漢字,但是這種方式一方面容易造成漢字與應用割裂,另一方面考慮華文教學課時安排的實際情況,能單獨開設漢字課的學校并不多。我們不建議設立單獨的漢字課,認為不必為了漢字教學而進行漢字教學,只要掌握有效的漢字教學方法,編寫符合學習者漢字認知規律的綜合教材,就可以很好地解決漢字教學的問題。

(二)編寫華文教材用字字表

新時代,我們常常談到“三化”,即標準化、專業化、規范化,其中最重要的是“標準化”,沒有標準,沒有頂層設計,根基便不穩,容易迷失方向。李泉(2012)針對華文教材編寫提出“大綱在前,教材在后”的原則。這樣一種邏輯關系可以有效避免教材編寫的盲目性、隨意性,保證教材編寫的科學性、實用性和適用性。教材中的漢字編寫也是一樣,需要出臺華文教材用字字表以指導華文教材的漢字編寫。

《中文》和《漢語》兩套教材在編寫時都參照了當前的一些大綱,如《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》《漢語水平等級標準與語法等級大綱》《現代漢語常用字表》等。2001年由國家漢語水平考試委員會辦公室考試中心修訂的《漢字大綱》雖然可以作為華文教材漢字編寫的重要依據,但是把它作為華文教材的選字依據存在一些問題。因為《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》頒布至今已有18年了,漢字的使用在不斷變化,而且《漢語水平詞匯與漢字等級大綱》無法科學地指出華文小學各階段具體要掌握的漢字,華文教材的漢字編寫該按照怎樣的順序編排,導致教材在選字和字序的安排上隨意性較強,兩套教材見解完全不同:《中文》教材的生字量是2095個,《漢語》教材的生字量是1312個。

王漢衛,劉熹蒨(2019)基于現有的字表及漢字大綱、華文教材和華裔考生對自身漢字量的評價,做了扎實的定量分析,同時采取定性和人工干預的方法,研制了“華文水平測試漢字大綱”,并指出“華文水平測試漢字大綱”將會不斷發展,與時俱進。下表是華測字表大致字量及等級分布:

華測字表的出臺為華文教材漢字的編寫提供了依據,相對其他字表更有參考價值,因此,在華測字表的基礎上編寫華文教材用字字表刻不容緩,應科學地指導華文教材的選字及字序。

(三)重視漢字認知規律

在字種選擇上要注重循序漸進的原則,符合學習者的認知規律。在獨體字選擇上,要注重選擇構字能力強的獨體字,因為從識記角度而言,獨體字具有獨立的音義,理據性強,大多數獨體字可以直接充當合體字的部件。韓布新(1998)的試驗證明:部件出現頻率的高低對合體字的識讀有明顯影響。因此,選擇獨體字時,不僅要考查其常用程度,還要兼顧其構字能力,二者綜合考慮。

已經有很多學者提出實行“識寫分流,多認少寫”的漢字編寫模式,但是“多認”的和“少寫”的界限在哪里,具體字量是多少,則需要更多的實驗研究。

五、結語

漢字教學是華文教學的重中之重,德國漢學專家柯彼德曾說:“漢字是中國的第二語言。”作為海外華人華僑,習得漢字十分重要。由于“三教”中的教材對教學有著很大的影響,因此華文教材的漢字編寫模式不容忽視。新時代背景下,只有充分了解教學對象的特點,與認知科學相結合,運用科學的漢字編排模式,才能編寫出具有針對性、趣味性、科學性、實用性的華文教材。

參考文獻:

[1]北京華文學院.漢語[M].廣州:暨南大學出版社,2007.

[2]卞覺非.漢字教學:教什么?怎么教?[J].語言文字應用,1999(1).

[3]郭楚江.華文教材漢字研究[D].廣州:暨南大學,2004.

[4]國家漢語水平考試委員會辦公室考試中心.漢語水平詞匯與漢字等級大綱[M].北京:經濟科學出版社,2001.

[5]韓布新.漢字識別中部件的頻率效應[J].心理科學,1998(3).

[6]暨南大學華文學院.中文[M].廣州:暨南大學出版社,2015.

[7]江新.針對西方學習者的漢字教學:認寫分流、多認少寫[A].對外漢語研究學術討論會論文集[C].北京:北京語言大學對外漢語研究中心,2004.

[8]康曉娟.《漢語》修訂版的修訂思路與漢字教學線索[J].華文教學通訊,2009(8).

[9]李泉.教學大綱與教材編寫[J].世界華文教育,2012(3).

[10]王漢衛,劉熹蒨.華文水平測試漢字大綱研制的理念與程序[J].華文教學與研究,2019(1).

[11]徐雪玲.新加坡新版華文教材面向華裔兒童的編寫理念與實踐[D].上海:上海外國語大學,2018.