浙江電網自然災害特征、趨勢與預測技術概況

周象賢,劉 黎,王少華,邵先軍,李 特,王振國,劉 巖,曹俊平,葛黃徐,王 謙

(1.國網浙江省電力有限公司電力科學研究院,杭州 310014;2.國網浙江省電力有限公司,杭州 310007;3.國網浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314000;4.國網浙江省電力有限公司溫州供電公司,浙江 溫州 325000)

0 引言

浙江省地處我國東南沿海,屬于經濟發達地區,2020 年全社會用電量達到4 830 億kWh,浙江電網是浙江省社會經濟發展的最重要基礎設施之一,其安全穩定運行對于全社會正常運轉具有極為重要的作用。但由于浙江省所處的地理氣象環境極為復雜,東臨太平洋、境內多山區,臺風、覆冰、雷擊等自然災害頻發,對浙江電網的運營造成了嚴重威脅。國網浙江省電力有限公司電力科學研究院作為浙江電網主要技術研究和技術支撐單位,長期以來對各類電網自然災害開展了跟蹤研究,在電網防雷、防污閃、防覆冰和防風害等領域取得了一系列研究成果[1-10]。

本文基于國網浙江省電力有限公司電力科學研究院近年在電網自然災害研究方面積累的數據和成果,分別對近15 年以來電網自然災害的特征、自然災害長期趨勢、浙江電網當前自然災害監測預警技術概況及面臨挑戰進行了分析,希望能為未來浙江省和其它省市電網的建設和運營提供有益的經驗。

1 自然災害特征

1.1 數據來源

通過對電網自然災害數據特征的深入分析能夠為電網建設運營方式改進提供有力技術支撐。本文數據來源于國網浙江省電力有限公司電力科學研究院近15 年以來在電網自然災害故障分析、監測和預警等的實踐工作。電網自然災害數據最為重要同時也是最為可靠的部分是跳閘數據,具體包括了跳閘的時間、線路名稱、故障桿塔等,結合跳閘發生的時間和地理位置,本文從電網設備臺賬系統、雷電定位系統、數值氣象預報系統等信息系統中提取了跳閘發生時故障桿塔設備數據和周邊的自然環境相關數據。此外,本文還有部分數據來自DEM(數字高程模型)、熱帶氣旋最佳路徑數據集、電網自然災害專題圖等。

1.2 總體情況

電網主干網架主要由輸電線路和變電站共同構成,雖然變電站也存在污閃、臺風等自然災害造成的故障,但其數量與輸電線路中由自然災害造成的跳閘數量有較大差距,這主要是因為輸電線路通常高聳于野外,容易受自然災害的影響。此外,變電站內的自然災害類故障多數也是由輸電線路跳閘引發,例如在2019 年第9 號臺風“利奇馬”和2020 年第4 號臺風“黑格比”臺風期間,浙江電網主網全站失電變電站中85.5%是由進線同時跳閘引發的,詳情如圖1 所示。又如雷電直接擊中變電站設備造成電網故障是極為罕見的,通常變電站雷電故障由輸電線路引入,如文獻[11]報道了一起線路雷擊跳閘引發的變電站主變失電故障。這些案例均說明電網自然災害受災對象主要是輸電線路,因此,下文主要針對輸電線路開展對電網自然災害的分析。

圖1 變電站臺風故障原因分析

圖2 所示為2010—2020 年浙江電網220 kV及以上線路主要跳閘原因占比分析結果,可見在前6 位的跳閘原因中,4 項屬于自然災害,分別為雷擊(占比57.8%)、臺風(占比13.6%)、冰害(占比5.1%)和風偏閃絡(占比4.3%),自然災害導致的220 kV 及以上線路跳閘占比合計達到了80.8%,說明自然災害已經是浙江電網運行面臨的首要威脅。此外,臺風和覆冰等自然災害往往導致大量輸電線路在同時間段內永久性故障,即無法成功重合閘,往往對大電網安全造成嚴重沖擊。需要指出的是,圖2 中的外力破壞包括了機械外破、異物外破和城市火災等原因;風偏閃絡指除臺風外的大風天氣導致的跳線和導線風偏閃絡,通常由短時強對流天氣引發。

圖2 近11 年220 kV 及以上線路主要跳閘原因占比

1.3 空間特征

自然災害導致的線路跳閘往往與特定的地理環境有關聯,圖3 所示為浙江電網2010—2020年220 kV 及以上線路因自然災害導致的跳閘故障點位置分布。圖3(a)所示為雷擊跳閘故障點的分布情況,可以看到全省范圍內均有雷擊跳閘發生,但雷擊跳閘最密集的區域包括東部沿海區域和金衢盆地邊緣地區,這是由于東部沿海受海洋暖濕氣流影響較為嚴重,暖濕氣流由海洋向陸地流動時,遇到浙江沿海地區山脈后容易形成上升氣流從而形成雷暴云團,最終導致沿海地區容易密集發生雷擊跳閘;金衢盆地的山谷風效應也容易產生氣流的不穩定,從而引發雷暴云團,最終導致密集發生雷擊跳閘[8]。

圖3(b)所示為浙江電網2010—2020 年220 kV 及以上線路因臺風、冰害、風偏閃絡和污閃跳閘故障點的地理位置分布。臺風跳閘故障點的分布集中在溫州至臺州沿海地區,內陸由臺風導致的220 kV 及以上線路跳閘故障點極為罕見。圖4 所示為由臺風導致的跳閘故障點與海岸線距離的統計結果,該圖中臺風故障點與海岸線間距按照0~20 km,20~40 km,40~60 km 和60~80 km 進行統計,所有故障點在0~275 km 按照25 km 間隔進行統計。可見,與所有自然災害跳閘故障點與海岸距離的統計結果相比,臺風跳閘故障點通常距離海岸線不會超過50 km,這是由于臺風登陸后受地形摩擦作用,能量逐漸喪失并且得不到海洋暖濕水汽的能量補充,風速迅速衰減,難以造成主網線路跳閘[9]。需要指出的是,臺風登陸后風速將迅速衰減,但其所攜引發的暴雨可能會造成內陸地區洪澇災害,會對電網配電設備造成威脅。

圖3 浙江電網各類自然災害故障點地理位置分布

圖4 臺風故障點與海岸線間距分布

如圖3(b)所示,浙江電網2010—2020 年220 kV 及以上線路冰害故障點主要分布在浙中和浙北地區,這是由于浙江電網嚴重冰害往往由凍雨造成,而浙江中部和北部處于貴州-湖南-江西-浙江這一南部凍雨地帶的東端,容易發生冰害。圖5 所示為冰害故障點的海拔分布統計結果,該圖中冰害故障點海拔在75~100 m 按照75 m 間隔進行統計,所有故障點在0~1 000 m 按照75 m間隔進行統計。可見,與所有自然災害跳閘故障點海拔統計結果相比,冰害故障點主要發生在海拔200 m 以上的區域,其中海拔600 m 以上區域故障點最為集中,這是由于高海拔山區溫度較低,容易造成覆冰生成和增長。

圖5 冰害故障點海拔分布

圖3(b)所示的風偏閃絡跳閘在全省各區域均有分布,其原因較為復雜,包括浙中北部平原地區的颮線風和龍卷風等中尺度和小尺度天氣系統造成的局部地區瞬時風速嚴重超過線路設計風速而導致的跳線風偏跳閘,浙南地區高聳山峰上的線路桿塔在強對流天氣過程中也曾出現大面積跳線風偏跳閘。圖3(b)所示的污閃跳閘故障點處于緊鄰海岸線的位置上,這是由于浙江近年來生態環境逐步改善,內陸地區污閃問題已經絕跡多年,僅在緊鄰海岸線地區在長期干旱情況下零星出現過污閃跳閘問題,這些污閃是由于海霧攜帶的鹽分沉積在絕緣子表面,長期干旱條件下得不到雨水沖洗,在濕度上升時引發的。圖6 所示為某次連續2 個月干旱后出現的污閃爬電的桿塔塔位分布,可見爬電的桿塔塔位均位于沿海小平原區域,這是由于海霧通常難以深入內陸超過10 km,浙江電網運行經驗表明,海鹽導致的爬電和污閃通常發生在距離海岸線5 km 以內的區域。

圖6 某次污穢爬電桿塔地理位置

1.4 時間特征

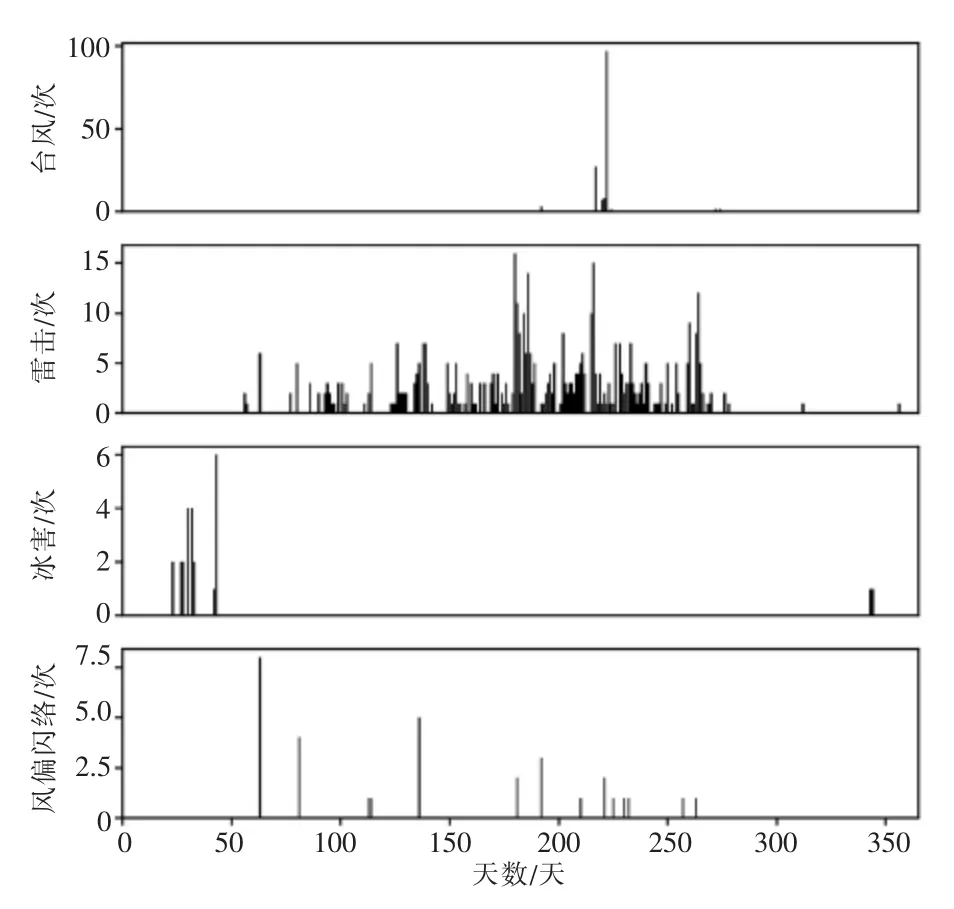

浙江省氣候四季分明,不同時間段具有非常不同的氣象特征,因此自然災害在時間分布上具有顯著的規律。圖7 所示為2016—2020 年浙江電網220 kV 及以上輸電線路臺風、雷擊、冰害、風偏閃絡跳閘次數的逐日累積分布,可見臺風災害集中度最高,主要發生在7 月下旬至8 月中旬,這是由于這一時期浙江省沿海處于海水溫度最高的階段,臺風在近海不僅不會減弱,還會增強,這樣的臺風一旦登陸,將造成大面積跳閘。雷擊和風偏閃絡跳閘均在3 月中旬開始發生,其中雷擊跳閘在整個夏季均有發生,但在時間分布上不均勻,這是由于雷擊跳閘通常與雷暴云團的生成和發展相關,而雷暴云團的生成和移動與氣溫、濕度、對流等一系列氣象要素相關,生成時間具有隨機性。風偏閃絡在整個夏秋季節也均有發生,但其發生最多的時間段為3 月中旬,這時浙江省開始出現“春雷”活動,浙中北地區往往伴隨雷暴出現颮線風和龍卷風等天氣,容易造成輸電線路跳閘。冰害在時間上也較為集中,并且可以大體分為12 月中下旬的“入冬”時間段和2 月上旬至中旬的“出冬”時間段較為密集,“出冬”時間段的冰害跳閘多于“入冬”時間段。

圖7 自然災害跳閘日分布

圖8 所示為2016—2020 年浙江電網220 kV及以上輸電線路雷擊和冰害跳閘的小時分布,可見雷擊從12:00 開始逐漸增多,在15:00—17:00達到高峰,隨后逐步減少,這是因為浙江省雷電活動的時段分布主要受大氣中尺度循環控制,在夏秋季節具體表現為海風以垂直于海岸線的方向吹入大陸,陸風則方向相反。浙江省夏秋季節海風盛行時間段一般為9:00—21:00,陸風盛行時間段一般為23:00—次日9:00[12]。海風含水量較高,容易形成雷暴云。海風從9:00 開始逐漸增大,在15:00 達到風力最大值,對比海風盛行時段和雷擊發生時間,可見兩者高度重合,因此判斷海陸風循環浙江電網雷擊小時變化規律的主導因素。冰害跳閘的數量總體較少,但也可以看出冰害跳閘主要集中在10:00—12:00,這是由于該時間段內溫度開始上升,覆冰逐漸開始脫落,而不均勻脫冰所引發的導地線不同步跳躍是浙江電網冰害跳閘的最常見原因。

圖8 雷擊與冰害跳閘小時分布

圖9 所示為輸電線路臺風跳閘時刻和臺風中心登陸時刻的時間差,可以看到跳閘數量較為密集的是登陸前的3 h 時間段內,這是因為臺風眼墻觸岸時刻要早于臺風中心登陸時刻,而眼墻觸岸是臺風破壞力最強的時刻,此時臺風風場湍流極強,瞬時風速可以大幅超過平均風速,容易造成大規模輸電線路跳閘。

圖9 線路跳閘時間與臺風登陸時間差距

2 自然災害趨勢

2.1 雷擊災害趨勢

圖10 所示為2010—2020 年浙江省各年度地閃總數量和220 kV 及以上線路雷擊跳閘次數,可見地閃數量和雷擊跳閘數量在這11 年總體呈現了下降趨勢。落雷總數量和雷擊跳閘次數間的相關系數高達0.78,為強相關關系,即地閃數量很大程度上決定了雷擊跳閘數量,但是2019—2020 年,隨著浙江電網大規模開展線路避雷器安裝,出現了反常的落雷數量和雷擊跳閘次數反向變化的趨勢,即盡管2020 年落雷數量比2019 年多53.1%,但2020 年跳閘次數反而同比下降8.5%,說明大規模安裝線路避雷器顯著提升了輸電線路防雷性能。

圖10 220 kV 及以上線路雷擊跳閘與落雷數量關系

在雷擊災害的長期趨勢方面,年度之間的地閃總量變化存在較強的隨機性,如圖11 所示,某輸電線路通道內2019 年和2020 年的地閃疏密程度有顯著差異,并且其變化機理尚不清晰。盡管地閃總量年際變化缺乏規律,但根據清華大學孔鋒等人的研究,在年代尺度下地閃總量變化有一定的規律,總體上地閃數量呈現減少的趨勢,但浙江沿海地區地閃有增加趨勢[13]。

圖11 某線路通道2019—2020 年落雷情況

2.2 臺風災害趨勢

根據中國氣象局熱帶氣旋資料中心的最佳路徑數據集[14-15]數據分析,浙江一直是頻繁受臺風影響地區。建國以來登陸浙江的臺風登陸時間和強度分布如圖12 所示,可見浙江在7 月初至10月上旬均有臺風登陸記錄,但在8 月份最為集中。登陸浙江的臺風以熱帶風暴至臺風級為主,但也曾多次出現強臺風和超強臺風直接登陸的情況,強臺風和超強臺風登陸往往會造成電網大規模跳閘,并導致局部地區供電短時中斷。

圖12 建國以來登陸浙江省臺風時間與強度分布

圖13 所示為建國以來曾經登陸浙江的臺風級及以上熱帶氣旋路徑情況,可見這些曾對浙江電網造成嚴重影響的臺風多數在溫州蒼南至寧波象山一帶登陸,這可能是因為象山以北地區海溫逐漸降低,臺風不容易在近海吸收溫暖海水的能量而進一步增強,從而對電網的影響有限。但是近65 年海水熱容量呈現持續攀升態勢,說明全球變暖已經既成事實,并且這一趨勢在可預見的未來還將持續[16]。在全球變暖的背景下,所有影響臺風生成和發展的因素都將發生變化。多數研究認為全球變暖將導致未來全球臺風數量減少,但臺風平均強度將增加[17],并且臺風降水量將增高,帶來更加嚴重的風暴潮。此外,國內外已有多項研究表明臺風活動區域有向高緯度轉移的趨勢,臺風最大強度位置在北半球平均每10 年北移53 km[18],因此未來浙江電網臺風災害風險有可能進一步增加,不僅溫州、臺州和寧波南部等傳統電網臺風災害頻發區可能會迎來更加頻繁的強臺風考驗,可能寧波北部、舟山甚至杭州灣地區電網也將會出現臺風災害。

圖13 建國以來登陸浙江臺風級及以上熱帶氣旋路徑

2.3 覆冰災害趨勢

浙江電網在2008 年前很少發生覆冰災害,2008 年、2013 年和2019 年發生了3 次相對較為嚴重的冰災,造成了較為嚴重的損失。2008 年全省電網遭受嚴重的覆冰災害,共計23 條500 kV,21 條220 kV,15 條110 kV 線路跳閘停運。2013年1 月,受雨雪冰凍影響,全省主網累計24 條輸電線路發生故障跳閘。從2018 年12 月至2019年2 月,浙北地區受寒潮天氣影響,輸電線路出現覆冰并引發故障跳閘,累計8 條220 kV 及以上線路發生故障跳閘。

新建線路無論設計標準還是設備完好程度均好于老舊線路,因此也相對不容易發生自然災害導致的故障。但2019 年初的冰害跳閘線路中,投運時間最長的不超過6 年,均屬于新建線路。這是由于浙江省經濟發達,輸電線路走廊資源緊張,新建線路不斷向較高海拔區段遷移,如圖14所示,1990 年以來浙江電網220 kV 及以上新投運線路平均海拔呈現顯著的上升趨勢,30 年以來線路平均海拔上升了10 倍,如本文2.2 節所述,線路覆冰通常發生在高海拔地區,新建線路不斷向高海拔地區遷移導致了近年以來冰害線路中多數為投運不久的新建線路,這與浙江電網臺風災害故障線路多數為老舊線路的特征形成了鮮明的對比。

圖14 歷年新投運220 kV 及以上線路平均海拔

為了研究電網覆冰災害的長期趨勢,國網浙江省電力有限公司電力科學研究院與浙江省氣象科學研究所共同開展了凍雨地帶的變化趨勢研究[19-20]。研究表明,隨著全球氣候變暖,我國冬季暖濕氣流偏強,浙江省凍雨分布也從2017 年開始有往北的發展趨勢。浙江電網實際運行經驗也表明,浙北地區出現中等程度及以上覆冰發生的月數從2017 年開始明顯增加,浙中地區變化不明顯,浙南地區則在2015 年后有減少的趨勢。

2.4 非常規自然災害

在浙江電網自然災害的趨勢方面,出現了幾類較為特殊的災害類型,這些災害往往機理復雜、災害防御研究不足,給電網防災減災工作帶來了挑戰。如臺風不僅帶來眾所周知的大風和暴雨天氣,還會在其前沿激發龍卷風,根據北京大學孟智勇等人的分析,2006—2018 年登陸我國的臺風中27%會激發出龍卷風,龍卷風主要發生在臺風中心的東北象限[21]。在浙江電網的運行中,也觀察到了由臺風激發的龍卷風造成的輸電線路跳閘,如2019 年第9 號臺風“利奇馬”期間,浙江電網主網最先出現跳閘的并不是臺風登陸點所在的臺州地區,而是距離臺風登陸點100 km 以上的寧波地區某輸電線路,結合后續現場勘查發現的故障桿塔周邊樹木倒伏跡象,判斷這是臺風前沿激發的龍卷風引發的跳閘。此外,強對流活動同時帶來密集雷暴、局地大風和冰雹也會對電網造成嚴重影響。

并非所有的自然災害均會造成電網設備直接受損,如全球變暖后各地不斷出現的高溫熱浪災害。高溫熱浪很少會直接造成電網設備損毀,但輸電線路輸送能力很大程度上取決于環境溫度[22],高溫熱浪會造成環境溫度持續處于高位,導致輸電線路輸送能力大幅受限,而此時又恰好會出現由于高溫導致的用電負荷高峰,可能導致大量輸電線路超限運行,嚴重威脅電網穩定性。此外,長期干旱不僅可能引發局部污閃災害,還可能導致水力發電廠在冬季負荷高峰季節發電能力不足的問題,造成電網供需失衡。這些非常規電網自然災害的危害程度甚至超過了會導致電網設備損毀的自然災害。

3 自然災害預測

3.1 技術概況

由于浙江省自然災害頻發,浙江電網一直存在對于電網自然災害預測技術的需求,國網浙江省電力有限公司電力科學研究院在電網自然災害預測方面開展了一系列研究和應用工作,已在臺風災害預測和覆冰災害預測方面形成了成熟的技術體系,并在密集雷暴預測和污閃預測方面開展了技術上的探索。盡管不同電網自然災害的預測技術有較大的差異,但總體上各類自然災害預測技術路線與圖15 所示接近。

圖15 自然災害預測技術框架

如圖15 左側所示,電網自然災害的輸入數據包括臺風路徑預報數據、數值氣象預報數據、雷達監測數據、雷電探測站數據等,其中數值氣象預報數據包括了風速、降水、溫度、濕度等氣象要素,不同的自然災害預測需要采用不同的氣象要素,如臺風災害預測需要使用風速和降水等數據,覆冰預測需要風速、溫度和降水等數據,而污閃預測則需要使用濕度數據。

如圖15 中間部分所示,電網自然災害預測的技術路線包括確定性預測和人工智能類預測方法兩大類,其中,確定性預測是指通過將預測氣象要素值和電網設備抗災能力數據進行比較,得到災害情況的預測結果,如通過對比輸電線路桿塔所處位置的風速和線路設計風速來確定輸電線路是否存在倒塔或風偏的災害。確定性預測方法原理符合人類直覺、易于理解,但目前氣象要素的預測精度還不足以支撐這類預測方法的工程應用。人工智能類的預測方法是指通過利用機器學習技術,將包括氣象要素在內的多種輸入數據和電網設備自然災害數據之間建立關聯關系模型,實現對電網設備自然災害的概率預測。

3.2 數值氣象預報

各類電網災害預測技術通常都需要基于數值氣象預報數據開展。最為常見的數值氣象預報數據來自WRF(天氣研究與預報)模型[23]。如圖16所示,WRF 模型以全球氣象觀測數據為輸入數據,通過求解全球大氣運動控制方程進行風速、降水等氣象要素的預測計算,其預測計算時間范圍為未來72 h,但由于全球初始場數據傳輸、同化和控制方程求解等環節均存在時間延遲,WRF模型用于電網自然災害預測時,其預報時限難以達到72 h。

圖16 數值氣象預報流程

數值氣象預報應用于電網設備自然災害預測時存在三大難點問題:

(1)電網設備所覆蓋的范圍極其廣泛,由于計算資源始終是有限的,目前數值氣象預報的網格無法在較大的范圍進行精細化劃分,從而也難以得到電網設備所處位置的氣象要素精確預測。

(2)即使把局部網格不斷加密,數值氣象預報模型氣象要素的預測精度也不會一直提升,如美國愛荷華州立大學Aligo 等人曾經對比了網格加密前后的降水量預測值,發現精度并無提升[24]。

(3)數值預報對于溫度等空間和時間變化率均較為平緩的氣象要素預測精度相對較高,但對于電網自然災害預測較為關鍵的風速、降水等時間和空間變化率較大的氣象要素預測精度較低。圖17(a)所示為2018—2019 年臺風過境期間,某數值氣象預報系統在浙江電網安裝有微氣象監測裝置的輸電線路桿塔所處位置的風速預測值和實測值的對比,可見數值預測風速值無論與觀測到的平均風速值相比還是與極大風速值相比,差值均有較大的離散性,說明預報精度并不能滿足確定性災害預測的需求。考慮到數值氣象預報系統可能對風速較小的工況預測誤差較大,而小風速對電網設備不會造成危害,圖17(b)進一步對比了實測平均風速大于15 m/s 時的預報精度,可見預測值與實測值之間仍然有較大的離散性,表明即使是排除小風速工況,數值氣象預報的精度仍然有限。

圖17 臺風期間數值氣象預測風速誤差分布

3.3 人工智能應用

人工智能是通過應用計算機科學來實現對人類思維決策過程的模擬,從而解決諸如圖像識別、自然語言處理、生物特征識別等人類社會發展中的技術挑戰[25]。機器學習是人工智能的一個分支,包含了監督學習、無監督學習和半監督學習等[26]。在數值氣象預測精度尚不能滿足電網自然災害預測需求的情況下,使用確定性預測方法進行災害預測難度極大,而應用機器學習中的分類決策樹等技術能夠有效提高自然災害預測精度。

以文獻[27]中所提出的一種基于分類決策樹的高壓輸電線路臺風災后預測方法為例,如圖18所示,機器學習類方法首先要定義輸入特征量,在臺風災后的預警過程中,線路與海岸線間的距離、線路與臺風中心間的距離、線路走向與主導風向夾角、線路預報風速等是重要的輸入特征量,預測模型輸出參數包括風偏閃絡風險、異物外破風險和桿塔本體受損風險,通常這些風險均采用0~1 范圍內的數值來表示,1 表示風險最高,0 表示無風險。機器學習類方法通過對訓練數據的學習,建立輸入特征量和輸出參數間的關聯關系模型,從而能夠應用于災害預測。機器學習類方法具有隨著數據積累不斷增加其精度不斷提升的優點,但也需要注意電網自然災害如果出現了形態轉變,可能會導致過去的數據特征無法準確用于預測未來的情況。

圖18 一種基于分類決策樹的臺風災害預測方法[26]

需要指出的是,目前機器學習技術已經取得了蓬勃的發展,有大量的成熟機器學習開源程序包可供使用,如PyTorch[28]和Scikit-learn[29]等程序包已經在多個行業取得了廣泛的應用,電網自然災害預測技術研究和實踐人員應該聚焦于特征量的選取、訓練數據的積累、模型參數的優化等工作,而不是重新開發機器學習模型。

4 結語

(1)浙江電網自然災害受海洋氣候影響顯著,輸電線路臺風和污閃災害通常緊鄰海岸線的位置發生,臺風災害通常發生在海溫最高的時間段,雷擊的時間特征也明顯受到海陸風循環的控制。

(2)浙江電網自然災害受不同季節氣候特征影響顯著,冰害易發于“入冬”與“出冬”季節、密集雷暴易發于春季及整個夏季,其中開春密集雷暴往往伴隨中小尺度大風天氣,從而可能引發風偏閃絡災害。

(3)隨著全球變暖的不斷發展,臺風盛行地帶有北移趨勢,預計浙江電網臺風災害風險將進一步增強。冰害同樣由于全球變暖而呈現北移趨勢,浙北地區冰害風險可能將進一步增長。雷擊近年總體呈現減少趨勢,但未來在沿海地區的雷擊可能會增加。

(4)目前的數值氣象預報技術水平尚不足以支持電網自然災害的確定性預測,應用人工智能類方法是現階段提升電網自然災害預測水平的有效方法。

(5)對電網自然災害特征和趨勢的分析,以及對電網自然災害預測技術的研究和應用可以為電網的規劃、建設和運營策略改進提供依據,是提升面向重大自然災害的電網彈性的重要手段。