基于SPSS的高職院校學生職業生涯規劃調查研究

——以蘇州某高職院校為例

吳 怡,劉洋洋

(蘇州市職業大學 教育與人文學院,江蘇 蘇州 215104)

近年來,高校畢業生人數持續增加。據教育部數據顯示,2021屆高校畢業生規模預計達909萬人,首次突破900萬人大關。就業季對于畢業生、高校、教育部門來說,都是一場大考。嚴峻的就業形勢下,清晰的職業生涯規劃就會顯得尤為重要。2007 年12 月,教育部辦公廳下發了《大學生職業發展與就業指導課程教學要求》。2019年,教育部又印發《教育部關于職業院校專業人才培養方案制訂與實施工作的指導意見》(教職成〔2019〕13號),指導意見提出加強對學生職業規劃的指導,要求將職業發展與就業指導等課程列為必修課或限定選修課[1]。

著名管理學家諾斯威爾(Rothwell)最早提出職業生涯規劃的概念:“職業生涯規劃(Career planning)又稱為職業生涯設計,是個人結合自身情況以及眼前制約因素,為自己實現職業目標而確定行動方向、行動時間和行動方案[2]。周純江等認為職業生涯本質上是一個人的職業戰略規劃問題,即確定自己的職業目標和選取職業范圍,解決的是“我將來要干什么”[3]。職業生涯規劃不是靜止的,不是統一的,也不是永恒不變的。正如金茲伯格認為職業意識和職業追求是變化發展的[4]。蘇柯尼卡等認為,職業的選擇是一個終生發展的過程[5]。“職業輔導之父”美國波士頓大學教授帕森斯( parsons) 提出的職業——人匹配理論指出個體心理與行為存在普遍的個別差異現象,每個個體都具有的獨特的能力模式和人格特質,會影響職業的選擇[6]。肖強提出職業生涯規劃受到社會因素、家庭因素、高校因素、個人因素等影響[7]。

目前大多數學校已經按照教育部要求開設職業生涯規劃課程,但是往往注重理論知識的傳授,并沒達到幫助高職學生進行職業生涯規劃的目的[8],課程開展過程中缺乏對可能會影響學生職業生涯規劃清晰程度的顯性特征的挖掘,課程缺乏一定的有效性和針對性。

本研究以蘇州某高校高職生為研究對象,選取人口學變量、自控力、抗壓能力、自信心、參與社團的情況、參加校園活動的頻率、對專業的滿意度、專業成績排名、父親學歷、母親學歷等因素探究對高職學生個人職業生涯規劃清晰程度的影響因素,為課程的后續開展提供參考。

1. 問卷設計

本研究量表采用Likert五級量表,問卷包含三個部分,一是人口統計特征,二是可能影響學生職業生涯的因素(自控力、抗壓能力、自信心、參與社團的情況、參加校園活動的頻率、對專業的滿意度、專業成績排名、父親學歷、母親學歷),三是職業生涯規劃清楚程度的問項。調查問卷通過線上方式發放,回收問卷530份,有效問卷524份。男生248人,占比47.3%。女生276人,占比52.7%。大一208人、大二205人、大三111人;理工類259人,占比49.4%,人文類265人,占比50.6%。

2. 實證分析

2.1 效度分析

本文采用因子分析的方法進行效度檢驗,通過SpSS運算得出檢驗結果見表1:KMO為0.701高于0.7(KMO>0.7可放心進行因子分析、0.6<KMO<0.7勉強可進行因子分析,0.5<KMO<0.6不太適合進行因子,KMO<0.5完全不適合進行因子分析)。同時,Bartlett球度檢驗結果表明(見表1),近似卡方數值比較大,為1092.042,顯著性概率為0.000(p<0.01),因此認為調查數據適合進行因子分析。

表1 -KMO 和巴特利特檢驗

2.2 提取公共因子

因子分析也稱為因素分析,是將描述某一事物(或概念)的多個觀測量簡化為少數幾個潛在變量的多元統計分析方法。本次研究在進行公共因子提取時,以最大方差法進行因子旋轉,抽取特征值大于1的因子。如表2所示3個因子的總方差解釋率為62.598%,大于60%,所以可以認為該3個因子涵蓋了大部分變量信息。因此,可以將這3個因子選取為公共因子。

表2 總方差解釋

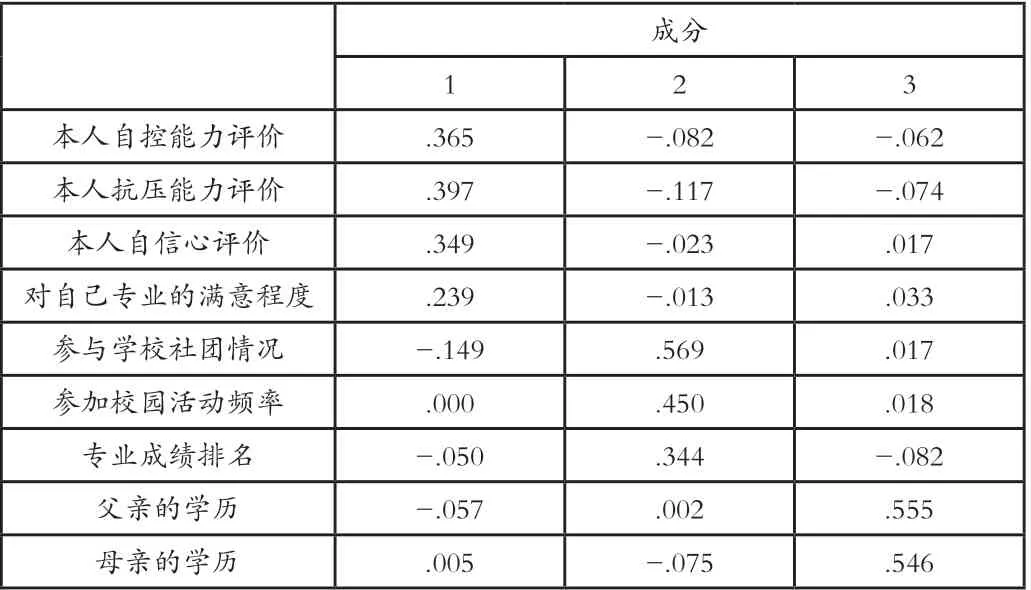

表3 旋轉后的成分矩陣a

從表-3中可以看出成分1主要包括本人自控能力評價、本人抗壓能力評價和本人自信心評價3項,可以命名為心理資本因子;成分2對應參與學校社團情況和參加校園活動頻率2項,可以命名為第二課堂活躍度因子;成分3對應父親的學歷和母親的學歷,可以命名為父母受教育程度因子。

表4 成分得分系數矩陣

依據表-4成分得分系數矩陣,可以得出3個因子對于9個變量的表達式。為下一步建立回歸模型進行回歸分析提供依據。

2.3 回歸模型建立

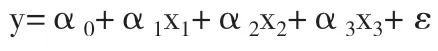

根據因子提取的結果,建立多元回歸的模型:

其中,y表示因變量(職業生涯規劃清晰程度),x1、x2、x3分別表示心理資本因子、第二課堂活躍度因子 、父母受教育程度因子。α0為常數項,ε 為殘差項。

表5 -系數a

由系數表格可以看出,置信水平為0.05時,3個因子的顯著性均低于0.05,系數符合統計學檢驗需求。從表中可以看出心理資本、第二課堂活躍度以及父母受教育程度因子標準化系數分別為0.54、0.146以及0.107(均大于0)說明該三個因子對于職業生涯規劃清晰程度都存在正向影響,且影響程度心理資本>第二課堂活躍度>父母受教育程度。

3. 建議及不足

針對上述的研究結果提出如下的建議:

壓實課堂責任,提升課程考核的有效性。對于職業生涯規劃這類公共課程,可能存在部分教師授課不認真、部分學校課堂效果考核不嚴格、學生主體也不重視等問題。作為學校要提升該類課程的考核的標準,壓實教師群體的課堂責任,提升學生對課程重要性的認識,多舉并推,有利于提升教學水平,擺正課程位置,讓學生真的能夠從課程中有所收獲。

貫徹三全育人思想,注重豐富第二課堂活動。響應習近平總書記提出的“全員、全方位、全過程”育人的要求,注重第二課堂在育人中的重要作用。第二課堂是第一課堂的補充和延續,可以讓學生開闊視野,提升能力。本研究表明學生第二課堂的活躍程度對學生職業生涯規劃的清晰程度具有正向預測作用,學校要注重豐富第二課堂形式及內容,關注熱點,尋找學生感興趣的切入口,多渠道鼓勵引導學生積極參與其中,有助于提升學生的綜合素質,做到以第二課堂反哺第一課堂。

注重融會貫通,始終以學生為中心。本次調查研究表明,學生的心理資本可以對職業生涯規劃的清晰程度產生正向影響,所以教師要多方面關注學生、圍繞學生、服務學生,始終以學生中心,培養學生樂觀的心態,增強學生的自信心,同時也要讓學生正確看待挫折與失敗,注重挫折教育,提升學生的抗壓能力和抗挫能力。注意挖掘學生的心理特點與課程效果之間的關系。

大學生制定職業生涯規劃并非易事,是一項系統工程,受多方面因素的影響。職業生涯規劃不僅對學生有重要影響,對家庭、學校、社會都有重要意義。本次研究在問卷調查中對專業的滿意度變量上設置的問題較少,可能導致該因素未能夠在公共因子中被提取,在接下來的研究中可以改進,將影響職業生涯規劃的因素概括得更加全面,為學生自我發展以及高職院校職業生涯課程的開展提供參考。