物理教師教育類課程作業的設計與實施

——以《中學物理課程標準與教材研究》課程為例

陳 嫻

(南京師范大學教師教育學院,江蘇 南京 210097)

1 課程的基本情況與目標

在高等師范院校,物理師范專業開設的《中學物理課程標準與教材研究》是學生在入職成為物理教師之前的一門專業基礎課程.開設本課程的目的是使學生了解中學物理課程與教學領域中最基本的問題:中學物理課程的性質、基本理念、總目標,教學的基本內容和過程,掌握中學物理教材分析的基本思路和方法,知道物理課程評價的理念、內容和方法,理解物理課程資源開發與利用及物理實驗對物理教學的重要性,為進一步掌握中學物理教學的一般規律、進行教學設計與教育見習、實習,從事中學物理教學和研究等奠定重要的基礎.

筆者所在學校從2011年開始在物理師范專業3年級秋季學期開設“中學物理課程標準與教材研究”課程.總課時數為36學時,每周2學時.在這門課程學習之后,物理師范生還將學習“中學物理教學設計與技能訓練”課程.

2 課程的內容結構與考核要求

“中學物理課程標準與教材研究”課程主要由兩個部分構成:一個是中學物理課程標準,另一個是中學物理教材分析.兩個部分的學時各為18學時.具體內容結構與課時安排如圖1所示.

圖1 內容結構與課時安排

本課程突出過程性考核,平時作業成績占60%,期末紙筆考試成績占40%.

如何設計課程作業、幫助學生建構物理課程觀和培養學生作為物理教師所必備的專業能力,是課程評價所探索的重要問題.考核主要關注學生通過課程的學習是否理解了課程的基本概念、學科的核心素養、課程內容的要求和評價的基本理念,并且通過課程作業的完成,學生的理解能力、科學探究能力、創新能力和實踐能力等是否得到了培養.

3 課程作業設計的基本原則

為了實現本課程的教學目標,兼顧課程的特點,作業的設計遵從以下原則.

3.1 目的明確

作業應以促進學生物理課程觀的建構和學習能力的提升為目標.作業要圍繞課程目標的達成和學生對重難點內容的理解進行設計.例如,圍繞理解核心素養中的科學探究,建構全面、深入的物理課程評價觀,開發物理課程資源等重難點,作業需要收集反映學生學習情況的信息,判斷學生達到的水平和學習中存在的問題.從而根據學生的現有水平明確下一步授課中作業設計需要側重的部分.

3.2 內容開放

所謂開放,就是對研究對象的分析可以有多個視角、形成不同的觀點和結果,即答案非唯一.研究表明,開放性作業更有助于培養學生的批判性思維能力和創新意識.本課程的作業以開放為原則,在完成過程中需要學生獨立思考,查閱相關文獻,或者動手實踐,并在此基礎上運用所學理論或觀點進行分析、歸納與綜合,從而得出結論.

3.3 形式多樣

本課程的作業設計力求體現中學物理課程的基本理念:引導學生自主學習,提倡物理教學方式的多樣化;作業的整體設計致力于創建一個目標明確、主體多元、形式多樣,既注重結果更注重過程的課程評價體系.因此,作業在內容上既有理論分析、也有動手實踐;既分析國內教材、也分析國外教材;在評價主體上以教師為主,兼顧學生對作業的自評和互評;形式上有物理課堂教學分析、物理攝影、小實驗設計與制作(拍攝視頻)、分析國外教學的小論文等.

4 設計作業的內容

從2011年開設本課程以來,經過不斷嘗試和摸索共形成表1中的6種作業類型.

表1 6種作業的類型與評價方式

對于6種作業分別舉例如下.

4.1 教學案例分析

觀摩一段高中物理教學視頻,例如,“摩擦力”“生活中的圓周運動”或“楞次定律”等,對教師的課堂教學進行分析.要求如下:

(1)詳細記錄教師的教學過程;

(2)運用所學物理課程的基本理念、教學實施建議等進行分析,

(3)課后上網查看其它教師關于該課題的教學視頻,進行比較,闡述兩者之間的異同;

(4)撰寫文字稿,要求文章語言流暢、準確,結構合理,觀點正確,完成后在小組內或班級交流.

4.2 物理攝影作品

用手機拍攝一張自然界、生活中或實驗中的物理現象的照片.要求如下:

(1)作品能從獨特的視角捕捉物理現象,具有一定的創新性和新穎性;

(2)圖像簡潔、清晰、色彩搭配和諧、構圖合理;

(3)給作品一個恰當的標題,用物理語言描述物理現象所涉及的物理概念或原理,語言表述科學、清楚、準確,與畫面所呈現的信息吻合.

(4)將含有照片的文檔以pdf的形式遞交到本課程的畢博教學平臺中.

4.3 小實驗設計與制作

選擇生活中的材料,設計一個現象有趣的實驗.要求如下:

(1)用文字描述現象,說明實驗涉及的物理概念或原理;

(2)要介紹實驗的操作過程和實驗現象;

(3)手機拍攝操作過程和實驗現象的視頻;

(4)實驗視頻和pdf文檔遞交到本課程的畢博教學平臺中.

4.4 評價方案的設計

以高中物理“摩擦力”或“力的平衡”或初中物理“平面鏡”或“靜電現象”為例,設計4種不同類型的評價作業,組成一個多元評價方案.要求如下:

(1)評價方案需要考查學生對物理觀念的理解和科學思維的水平;

(2)評價方案需要考查學生的觀察能力與體驗經歷科學探究的過程;

(3)評價方案需要考查學生的實驗能力和科學態度;

(4)評價方案需要考查學生的創新意識和科學想象力;

(5)作業以pdf形式在畢博教學平臺遞交.

提示:可以設計一份關于摩擦力等的紙筆考試試卷,要求題型包括:選擇題、填空題和計算題等;可以要求學生以“摩擦力”等為主題進行物理攝影的創作,設計一份有關物理攝影的評價方案;可以利用生活中的材料設計一個關于摩擦力等的小實驗;設計一份有關實驗設計的評價方案;可以“假如生活中沒有摩擦力”為主題撰寫一篇小論文等,設計一份有關論文撰寫的評價方案.

4.5 物理教材分析

請對“加速度”或 “電磁感應定律”進行教材分析.要求如下:

(1)給出課程標準中的內容要求和活動建議;

(2)給出教學目標;

(3)分析教學內容,包括知識的背景材料、內在邏輯關系,教學內容在本單元中的地位作用,內容中的物理學的思想與研究方法,教學內容中蘊含的各種科學教育價值等;

(4)確定教學重難點;

(5)選擇教學方法與策略;

(6)所需的課程資源.

4.6 論文撰寫

提供美國高中物理教材中“科學技術與社會”欄目的一篇短文“研究經費”,請仔細閱讀.自己擬定一個屬于中學物理教學領域的題目,撰寫小論文.要求如下:

(1)簡要介紹短文的基本內容,闡述短文所蘊含的物理教育價值;

(2)針對我國中學物理教學存在的問題,結合短文內容,運用所學基本觀念或理論進行分析;

(3)提出對中學物理教學的思考與建議.

(4)作業以pdf形式遞交到本課程的畢博教學平臺.

5 實施過程的策略

5.1 對作業要進行示范指導

教師需要提前對作業進行示范指導,其時間和力度的多少直接影響學生作業的質量.

本課程在秋季學期上課,但為了提升物理攝影作業的質量,確保學生有足夠的時間嘗試物理攝影,所以在春季學期的5月中旬,由專門做“物理攝影校本課程實踐”論文的研究生給63名2018級和55名2017級物理師范的同學,分別開設了40 min的物理攝影講座.講座介紹了什么是物理攝影以及作品的分類與要求,共展示國內外約70幅優秀物理攝影作品.課后還建立了QQ群,解答學生在創作過程中遇到的各種問題.暑假中收集了118名學生的作業,發現其中約35名學生的攝影作業存在不認真或抄襲等現象,屬于不及格,退回要求重做.

小實驗設計與制作的作業是在教學課時數過半時布置.在此之前,任課教師在每一次上課的過程中,會結合所講內容,展示2個左右的隨手取材的物理小實驗,到布置作業時已經展示了16-20個左右的實驗.任課教師還將劉炳昇教授設計制作的50個左右的小實驗視頻提供給學生參考.這些都為學生完成作業提供了有效的指導和優質的課程資源.

由于課時數的局限,對于“多元評價”“撰寫論文”的作業,教師只能在布置作業時,用5-10 min進行解釋和提出要求.在批改后,針對學生存在的主要問題進行反饋和總結,從而,促進學生的觀念建構和理論知識的掌握.

5.2 設置作業的評分標準

研究表明,當學生知道作業的評價標準,他們完成作業的質量會更高.為此教師在布置作業時,應該提前告訴學生評價的標準.預先制定的這個標準,也幫助教師更客觀、更準確地評價開放性作業.例如,表2和表3給出的物理攝影與小實驗作業的評價量表.

表2 物理攝影作品評價量表

表3 小實驗設計與制作評價量表

對于多元評價方案的作業,每個類型的評價占比相等,然后,每種形式給出具體評分標準.撰寫小論文的作業,對每個方面要求給出分數占比.例如,針對“科學研究經費”的作業,能準確介紹基本內容并完整闡述物理教育價值占35%,能結合物理教學的問題進行全面的理論分析占35%,對中學物理教學的深入思考與提出恰當的建議,占20%,語言表達準確、流暢,結構合理等占10%.

5.3 作業情況要在全班予以反饋

為了促進學生的相互學習,挑選優秀作業在班級進行展示是教學過程中的必不可少的一個環節,也是激發學生學習積極性的教學策略.同時,教師對作業中存在的問題會進行簡要分析,從而使學生明白自己作業的不足之處.

自評的兩個作業“教學案例分析”和“物理教材分析”,教師會在班級講解,并提供參考資料,供學生在自評或互評中反思.

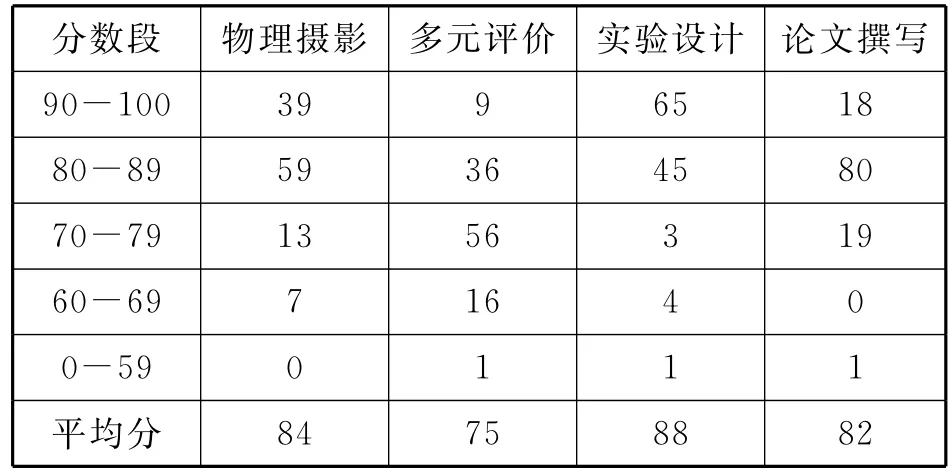

6 對學生作業進行評價

從2016級學生學習本課程開始,他們的電子作業在指定時間前遞交到學校的畢博教學平臺.教師對3屆本科學生完成的上述4種類型作業進行網上批閱.在對2016級過程性考核總結改進的基礎上,教師對2017級和2018級學生的過程性考核進一步完善.表4給出學生作業的信息,由表4制作的百分比柱狀圖,見圖2所示.

表4 學生4種作業的成績信息

圖2 4種作業的成績分布

從118名學生4種作業的平均分可以發現:實驗設計得分最高88,依次為物理攝影84分,撰寫論文82分,多元評價75分.分數段在90-100的人數比例,實驗設計是55%,物理攝影33%,小論文撰寫15%,多元評價為8%.這說明教師的示范指導對學生完成作業的質量起到至關重要的作用.

學生優秀的實驗設計與制作有:霍姆亥茲旋轉木馬、希羅引擎、偽全息投影、“擺不起來”的磁性單擺、靜電雪景、海倫噴泉、煙霧瀑布、水火相容、牛奶作畫、隔空取水、四兩撥千斤、自制刷刷車、自制彩虹、自制聽診器、自制打擊樂器等.

學生優秀的物理攝影作品有:被頭發吸住的氣球、“水”果、未來之門、岸邊景水中畫、舞動的火苗、瓶口撲克花、燦爛的深淵、水之律動、甜甜的彩虹、大珠小珠落玉盤、色彩繽紛的肥皂泡、凸面鏡里的觀光車、潮汐、漣漪、花藤等.這里展出其中的6幅作品(圖3).

圖3

學生遞交的多元評價方案的設計和小論文也有非常優秀的,因篇幅有限在此省略.

6 總結與反思

在課程中推行過程性考核是提高大學教育質量的保證.在教師教育類課程中開展過程性考核還能夠幫助師范生建構全面、多元的課程評價觀.

經過3年的過程性考核實踐后發現,學生對于完成實踐、實驗類作業的積極性大于紙筆作業;作業內容的開放性,會增加教師批改作業的時間即無形中增加了教師的負擔;作業設計中缺少面向中學進行調查的類型;畢博教學平臺的穩定和有效利用可以促進過程性考核的開展.這些問題有待于今后不斷深入地研究.