關于金融支持農村產業融合發展效率評價體系構建的思考

朱俊宇 葉祥鳳

(成都信息工程大學,四川 成都 610103)

2014年,中央農村工作會議首次提出“推進農村產業融合發展”的思想,金融杠桿、產業鏈等概念被引入農業農村發展領域,以激發農村內部發展潛力。2018年,中央一號文件指出“實施鄉村振興戰略是決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的重大歷史任務”,體現了黨中央對“三農”問題的高度重視以及推進農村產業融合發展的重要性。在新時代背景下,農業作為傳統行業要想賦予新動能,找尋發展的突破口,必定離不開金融的支持。因此,基于金融支持農村產業融合發展效率的評價是為農村地區金融需求提供針對性支持的重要依據。

一、研究文獻及綜述

1.產業融合的研究綜述

20世紀70年代數字技術的出現導致了行業的交叉,產業融合概念順勢誕生。關于產業融合的研究主要集中在路徑、內涵、作用、動因及規律四個方面。在國外文獻中,German-Soto等(2015)在研究產業融合的路徑時提出“產業融合是一種以市場為導向的經濟活動,其路徑包括技術融合、產品及業務融合、市場融合三個階段”。Frame等(2014)在研究行業交叉現象時發現“產業融合因行業交叉而出現,由此推動了各行業技術的革新及行業間壁壘的降低,進而增強了各行業企業間的聯系,所以產業融合不會在單一行業出現”。在國內文獻中,河南省社會科學院課題組(2014)在研究產業融合的內涵時指出“產業融合在相同技術和市場的基礎上,解除不同行業間的壁壘和障礙,從而推動產業高級化或者促進新產業形成的發展過程”。

2.農村產業融合發展的研究

在國外文獻中,今村奈良臣教授在研究日本農業的過程中首次提出了“六次產業化”,指出“應當支持農戶發展農產品加工業、服務業、旅游業等多種經營方式,形成一體化發展的農業發展新形態”。Swinnen等(2014)在關于如何實現農業現代化發展的課題中指出“實現農業現代化發展的必要條件是農業專業化產業組織,要高效地推動農業商品化和農村經濟發展”。在國內文獻中,李云新等(2017)研究了農業產業的利益聯結機制,發現“利益聯結機制是農村產業融合發展的紐帶,有機結合農業產業各環節,推動農業產業鏈實現延伸、增值和功能的擴展”。關于農村產業融合發展的措施研究方面,姜長云(2015)對日本農業“六次產業化”過程做了詳細研究,認為“應該把縣級以下地區作為農村產業融合發展的重點,結合新思想、新政策、新路線,創新培育農業經營新型主體、推動產業融合、開展實驗區及示范區等”。

3.金融支持農村產業融合發展的研究

金融支持農村產業的渠道、發展模式、方法和舉措等是金融支持農村產業融合發展的主要研究方向。在國外文獻中,Badulescu等(2015)在研究發展中國家金融支持農村新業態的融資渠道時指出“既要重視政府、農戶、涉農中小型企業等項目融資內渠道,也要積極擴寬包括商業銀行、農村小額借貸公司、資金互助社等農村金融機構的項目融資外渠道”。Abate等(2016)在評估農村金融資本的運轉效率時使用了統計學的方法,結果指出“農村金融市場體系有效運行是農村金融資本高效運轉的前提條件”。在國內文獻中,金融支持農村產業融合發展的現狀方面,張林等(2019)認為“盡管隨著鄉村振興戰略的提出,我國農村金融機構逐步健全,農村金融服務體系也逐漸完善,但農村產業融合發展仍然處于起步階段,金融支持農村產業融合發展的方法與思路仍處于摸索試點階段”。金融支持農村產業融合發展的影響因素方面,朱戰威(2016)指出“農村金融機構的信貸轉化率、農村金融市場的準入壁壘以及農村信貸資金結構是影響金融支農效率的主要因素”。金融支持農村產業融合發展的改進措施方面,張紅宇(2015)提出“為了促進農村產業融合發展,應當推動多種金融模式共同發展,例如:產業鏈金融模式、政策性發展基金模式、內部信用合作模式、政銀保多位一體模式以及互聯網金融模式等”的建議。

二、相關研究評述

1.國外學者相關研究評述。國外學者目前有關農村產業融合發展領域的研究相對較多,主要觀點認為發展中國家應當優化農村金融服務體系,推動農村產業融合深度,加強農村金融制度建設,以保障農業現代化發展,主要集中于理論研究,把農業現代化和金融體系支撐相結合,對于農村產業融合發展的利益聯結以及利益分配等機制方面的研究較少,仍需進一步深入。國外學者對于金融支持農村產業融合發展的理論基礎研究較多,主要探尋領域包括金融支持鄉村旅游和休閑農業的發展方式,但關于金融支持農村產業融合發展效率的實證分析并不多。

2.國內學者相關研究評述。國內學者對于農村產業融合發展的內涵作了較為全面的闡述。總體來看,當前對農村產業融合發展的研究尚處于初級階段,主要采用歸納法和比較法進行分析以及進行經驗總結和典型案例提煉,以闡述金融支持農村產業的渠道、發展模式、方法和舉措以及國外現代農業發展經驗為主,主要選擇農民專業合作社、農村經營主體以及農業龍頭企業等作為研究對象,較少涉及金融機構如何促進農村產業融合、支持農業產業現代化、建立農業產業鏈等問題。

3.國內外研究綜合評述。總體看,金融支持農村產業融合發展的相關研究仍存在一些有待推進的地方,金融支持農村產業融合發展的研究方法有待完善,實踐研究有待加深,相關方面的研究較多集中于理論,研究的方法多為案例分析和規范分析。國內外學者的研究已明確提出農業現代化需要金融支持、農村產業融合發展的必要性以及目前存在的問題,這對于金融支持農村產業融合發展的研究既有積極的指導意義,同時也為定量分析它們之間的關系提供了理論支持。

三、指標體系構建

梳理上述文獻可見,在金融支持農業產業融合發展效率評估基礎上提出針對性政策建議方面的文獻相對較少,基于數據獲取的原因做實證研究的文獻也有限。DEA模型(Data Envelopment Analysis)是線性規劃模型,在處理多指標投入和多指標產出方面具有一定優勢。因此,可在構建金融支持農村產業融合發展效率的評價體系中選擇數據包絡分析法作為評價模型。

為此,擬選擇數據包絡分析法(DEA模型),將多項金融支持指標作為投入,多項農村產業融合指標作為產出,而建立金融支持農村產業融合發展效率評價體系,目的是通過DEA模型衡量相關變量之間的關系,對金融支持農村產業融合發展效率進行客觀評價從而利于提出金融支持的對策建議。

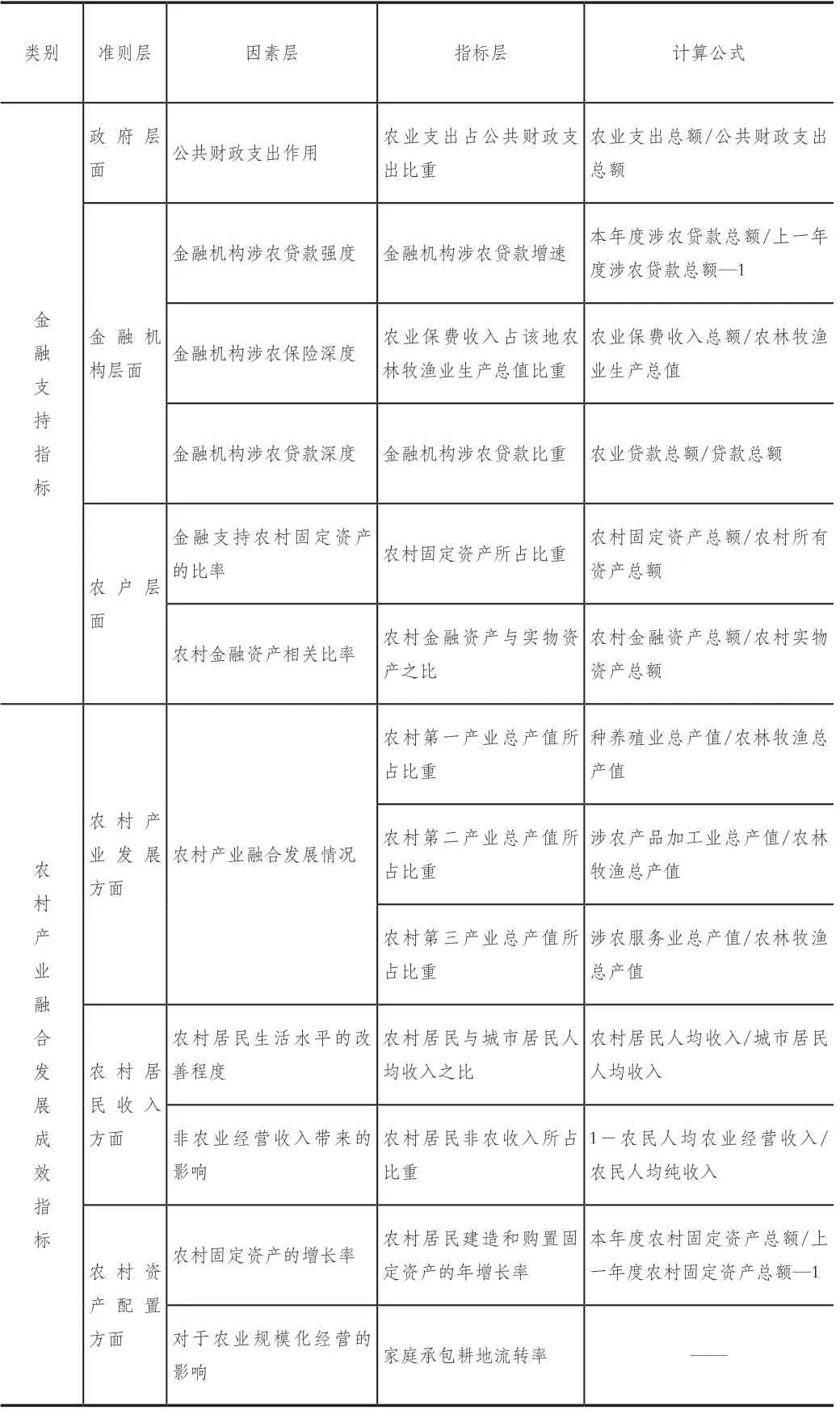

表1 金融支持農村產業融合發展效率評價指標體系

1.評價體系構建思路。將數據包絡分析法(DEA模型)運用到金融支持農村產業融合發展的效率研究上,將政府、金融機構、農戶三個層面在金融支持方面的指標作為支持指標(即投入指標);將農村產業融合發展過程中對農村產業、農戶收入以及農村資產配置等造成的影響作為成效指標(即產出指標);以年為跨度將每一年視為一個決策單元。在構建評價指標體系的過程中運用相對指標量化分析,從增量方面考慮選擇指標,核心思想是采用DEA模型衡量相關變量之間的關系。

2.支持指標的選取。金融支持指標主要從政府、金融機構、農戶三個層面考慮。政府層面反映的是公共財政支出的作用,選用農業支出占公共財政支出比重作為指標;金融機構層面反映的是金融機構涉農貸款強度、金融機構涉農保險深度、金融機構涉農貸款深度三個方面,選用金融機構涉農貸款增速、農業保費收入占該地農林牧漁業生產總值比重、金融機構涉農貸款比重作為指標;農戶層面反映的是金融支持農村固定資產的比率和農村金融資產相關比率,選用農村固定資產所占比重和農村金融資產與實物資產之比作為指標。

3.成效指標的選取。農村第一產業是種養殖業,農村第二產業是涉農產品加工業,農村第三產業是涉農服務業(主要為農村旅游業)。農村產業融合發展的成效指標主要包括農村產業發展、農村居民收入、農村資產配置三個方面,以此分別反映金融支持對農村產業融合發展的基本影響、對農村居民收入的影響和對農村資產配置的影響。具體指標包括:農村第一、第二、第三產業總產值所占比重、農村居民與城市居民人均收入之比、農村居民非農收入所占比重、農村居民建造和購置固定資產的年增長率、家庭承包耕地流轉率等。