高職教師心理彈性水平調查與分析

李融親 謝晨舒

【摘 要】本文通過對廣西高職教師心理彈性水平的調查結果的總體情況分析和人口學變量差異分析,得出高職教師心理彈性水平較高,但性別、工作年限和學位人口學變量上存在顯著差異的結論,并基于相關原因分析,從社會、學校和教師自身層面提出高職教師心理彈性水平提升途徑和建議。

【關鍵詞】高職院校 教師 心理彈性 調查

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)03-0138-03

當前,高職教師群體承受著職業教育改革、教育教學、個人職業發展、學校生存等多方面的壓力。心理健康狀況會受到職業壓力的影響,而心理彈性水平與心理健康有著直接聯系。研究高職教師心理彈性水平具有現實意義。學界對心理彈性的概念尚無統一標準,主要存在三種觀點:第一類觀點從個體角度出發,把心理彈性看作個體不受外界影響的一種內在的及相對穩定的特質;第二類觀點傾向于從積極適應的角度出發,把心理彈性看作個體在應對逆境和困境時的一個動態的過程;第三類觀點以動態的角度,強調與環境的交互影響,把心理彈性看作一種與所處環境交互的應激結果。國外的心理彈性研究開展較早且成果較多,已形成理論模式。相比之下,國內心理彈性研究對象較多集中在大學生、留守兒童、疾病患者等,而以高職教師為對象的研究較少。本研究以廣西高職教師為被試,關注該群體內在的心理機制,提出對高職教師心理彈性狀況的研究設想,以期描述高職教師心理彈性水平,探索提升高職教師心理彈性水平的途徑,為促進高職教師心理健康發展提供一定依據。

一、研究對象與方法

(一)研究對象

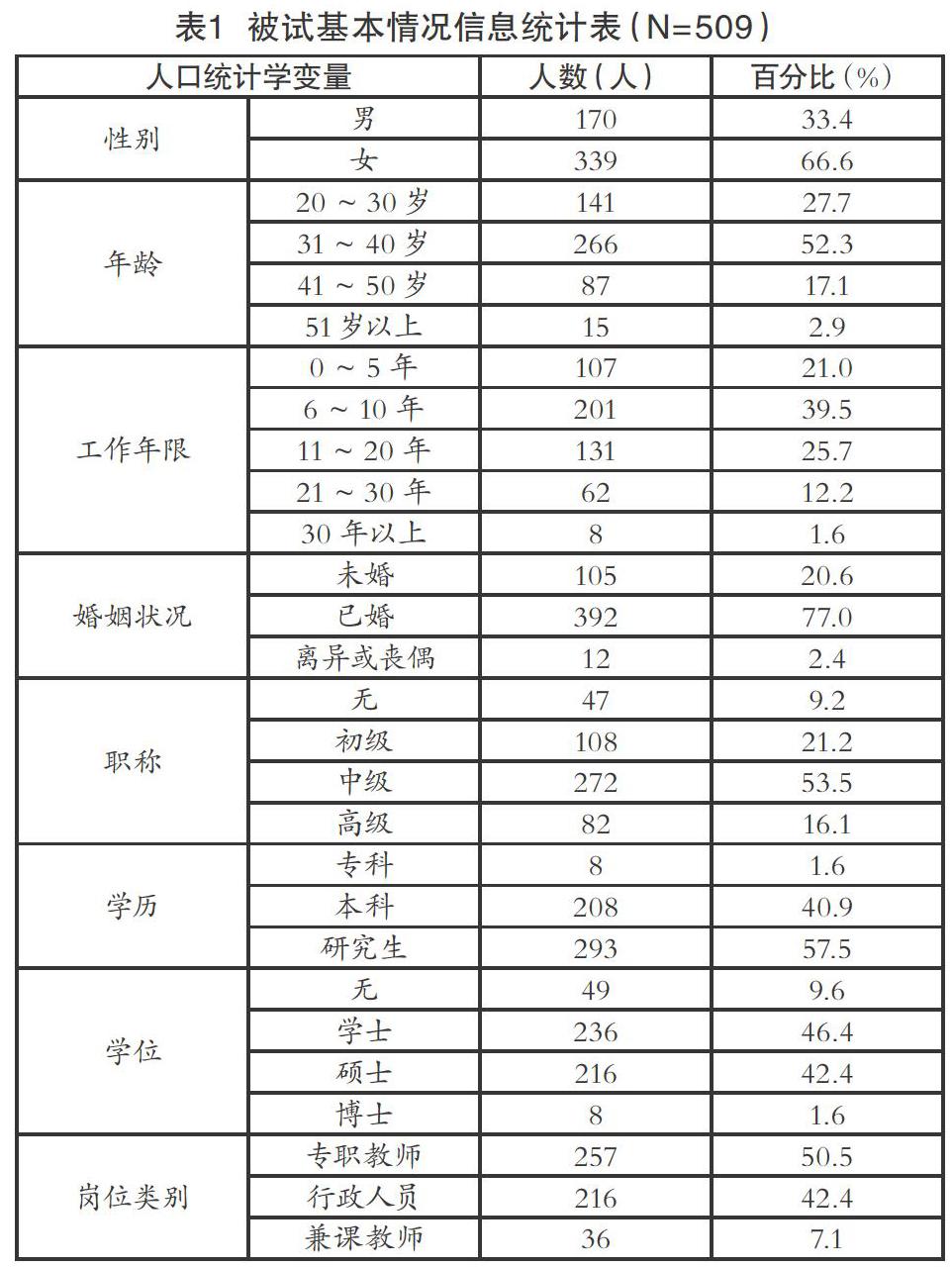

選取廣西10所高職院校進行簡單隨機抽樣,發放問卷550份,實際回收530份,經整理,有效問卷為509份。此外,在發放問卷的過程中,主試由有心理學專業背景的人承擔,統一指導語,向所有被試承諾問卷所有信息的保密性和數據的用途,被試基本情況信息統計如表1所示。

(二)研究工具

問卷第一部分為指導語,第二部分為人口學信息表,第三部分為測量工具《Connor-Davidson Resilience Scale中文版量表》(以下簡稱《CD-RISC中文版》)。量表用于對本研究中作為因變量的高職教師心理彈性水平進行調查和測量,共25個條目,采用五點計分,得到的總分越高表明被試具有越高的心理彈性水平。此外,α系數為0.91,堅韌性維度量表為0.88,力量性維度量表為0.80,樂觀性維度為0.60 。

(三)數據處理

使用SPSS22.0統計軟件對數據進行處理,根據研究設計對數據進行統計和t檢驗,使用AMOS7.0統計軟件進行驗證性因子分析。

二、《CD-RISC中文版》的高職教師適用性分析

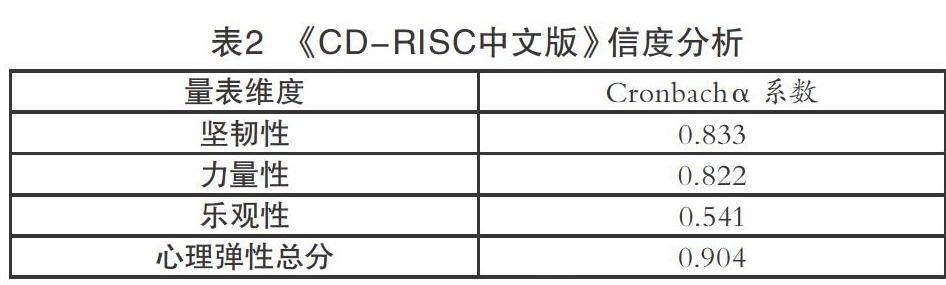

(一)《CD-RISC中文版》的信度分析

內部一致性系數可用來考察量表的可信程度,本研究采用此系數進行《CD-RISC中文版》的信度分析,結果如表2所示。量表總分的Cronbachα系數是0.90,在各維度上,堅韌性為0.83、力量性為0.82、樂觀性為0.54,信度系數較好,本研究結果可靠。

(二)《CD-RISC中文版》的效度分析

研究通過使用AMOS7.0統計軟件進行驗證性因子分析,結果如表3所示。X2是將一根特定的假設模型與虛無模型做比較,X2的值越大說明假設模型被證實數據支持的程度越低。本模型X2/df=3.923,RMSEA=0.080,量表效度良好,適用于本研究的研究對象高職教師。

三、高職教師心理彈性水平調查結果

(一)高職教師心理彈性水平總體情況

高職教師在心理彈性及各維度上的平均分如表4所示。從表4可知,在心理彈性水平方面,高職教師在心理彈性上的平均得分為68.30,在堅韌性上的平均得分為34.28,在力量性上的平均得分為23.63,在樂觀性上的平均得分為10.39。將高職教師在心理彈性上的平均分和標準差與常模進行比較可知,高職教師的心理彈性平均分顯著高于常模,具體見表5。

(二)高職教師心理彈性水平在人口學變量上的差異比較

1.不同工作年限高職教師的心理彈性水平差異比較。對不同工作年限高職教師的心理彈性各維度及總分進行單因素方差分析,結果如表6所示。可以看出,不同工作年限的高職教師在力量性維度上有顯著差異,在堅韌性維度、樂觀性維度和心理彈性總分上無顯著性差異。經過LSD多重檢驗得出,工作年限6~10年組在心理彈性總分和力量性維度平均得分上顯著低于工作年限11~20年組。

2.不同性別高職教師的心理彈性水平差異比較。對男、女教師在心理彈性總分及各維度的得分進行差異性檢驗,結果見表7。從表7可知,不同性別高職教師在堅韌性、力量性和心理彈性總分上有顯著差異,而樂觀性上則不存在顯著差異。

3.不同學位高職教師的心理彈性水平差異比較。對不同學位高職教師在心理彈性及其各維度得分情況進行單因素方差分析,結果如表8所示。從表8可看出,不同學位背景高職教師在力量性心理彈性總分上有顯著差異,在堅韌性、樂觀性和心理彈性總分上無顯著差異。經過事后分析(LSD)的多重比較結果得出,博士學位組在心理彈性總分及三個維度上的平均得分上均顯著高于無學位組、學士組和碩士組,無學位組、學士組和碩士組高職教師之間在心理彈性及其維度上的平均得分均無顯著差異。

此外,在人口學變量年齡、婚姻、職稱、學歷和職務類別上分別做心理彈性總分及各維度得分的方差檢驗,均未得到統計學意義上的差異。

四、分析與討論

(一)高職教師心理彈性水平的總體情況分析

從調查結果分析來看,高職教師心理彈性平均得分顯著高于常模,綜合教師心理彈性相關研究文獻可以得出結論:高職教師心理彈性水平較高。分析原因,主要有以下幾點:一是隨著社會和高職教育的發展,高職教師選拔要求逐漸提高,心理彈性水平高的應聘者才能在激烈的競爭和挑戰中成功完成多項教學考核后入職;二是高職教育有其特殊之處,相關政策大大推進現有的高職教師隊伍持續將綜合素質往更高的方向提升和發展;三是高職教師有意識地培養自己應對逆境的能力,增強心理彈性;四是良好的社會支持也能幫助高職教師很好地應對逆境,這在教師心理彈性和社會支持狀況的研究中也得到驗證。

(二)高職教師心理彈性水平的人口學變量差異分析

1.高職教師心理彈性水平的性別差異分析。結果顯示,不同性別教師在堅韌性、力量性和心理彈性總分上存在顯著差異,在樂觀性這一維度上不存在顯著差異,說明心理彈性水平受性別因素影響。本研究顯示男教師心理彈性水平高于女教師心理彈性水平,但進一步分析文獻發現性別之間心理彈性水平的差異沒有統一定論。另外,選取不同的研究對象,也會得出不同的結論,但可以明確的是性別是一個重要影響因素。

2.高職教師心理彈性水平的工作年限差異分析。研究結果顯示,不同工作年限高職教師在力量性上有顯著性差異,在堅韌性、樂觀性和心理彈性總分上無顯著性差異。心理彈性總分最高的為工作30年以上組,其次依次為11~20年限組、21~30年限組、0~5年限組,得分最低的是6~10年限組。工作30年以上的高職教師,工作年限長,年紀臨近退休,資歷深,工作進入發展緩慢但穩定的時期,子女成人,能更好地享受生活、工作;11~20年限組、21~30年限組兩組得分處于所有分組得分的中間段,這兩組高職教師工作、家庭進入平穩發展階段;0~5年限組為畢業入職5年內的高職教師,在熱情和精力上,應該都是極具優勢的,他們與學生的年齡也最為接近,創造力強,知識接受能力強,思維靈活,沒有家庭負擔,工作方式充滿活力和激情;6~10年限組高職教師,由于剛剛成家立業,子女年幼,工作任務重,更容易產生倦怠,心理彈性水平最低。總的來看,一方面隨著教育工作年限的增加,職業發展進入不同階段,相應的工作任務難度和要求不同,個體心理彈性水平受到影響;另一方面個體的心理發展隨人生歷程發展趨向成熟穩定,心理彈性水平也越高。

3.高職教師心理彈性水平的學位背景差異分析。高職教師的學位背景不同在力量性和心理彈性總分上存在顯著差異,在堅韌性和樂觀性上不存在顯著差異。其中,博士組心理彈性得分最高,其次是無學位組,再次是學士組,碩士組心理彈性得分最低,且在不同組得分差異比較中,博士組顯著高于無學位組、學士組和碩士組,但無學位組、學士組和碩士組之間不存在顯著差異。本研究中,博士組樣本量很小,對于學位背景具體如何對心理彈性產生影響,因筆者能力有限,對于所得研究結果有待日后做進一步論證。

五、相關建議

(一)社會方面

如今,高職院校辦學規模越來越大,招生人數逐年增加,社會應為高職教師心理健康發展營造一個良好的氛圍,可以從以下幾點入手:一是持續提升高職教師社會地位,讓其在工作上社會地位較之普通高校教師持續提升。二是出臺相關制度,切實保障高職教師心理健康發展。當前,高職學生心理健康發展得到了足夠的重視,而高職教師群體心理健康未受到同等重視,應逐漸建立和完善高職教師心理健康服務機構,讓高職教師心理健康也受到同等的重視。

(二)學校方面

首先,高職院校可通過組織開展各類教職工業余活動增進同事間相互合作,為高職教師構建良好的社會支持系統。其次,高職院校需努力維護和建立健康、向上、正面的高職教師團隊形象,避免功利地追求教學目標實施,忽略教師形象的維護和塑造。最后,高職院校應重視教師心理彈性發展,為教師心理彈性水平提升提供切實有效的專業保障。

(三)高職教師自身方面

除外部環境的改善,高職教師自身也應做相應調整,一是重視并增強自我調節,主動學習心理知識,除努力提高教學技能、科研水平等實力,還應將個人發展的關注點放在對自己、對社會的主動適應和心理健康發展上,自覺維護心理健康;二是與親朋好友保持良好聯系,拓寬人際關系網,建立良好的社會支持系統;三是參與社會活動,保持與社會的良好接觸,在實踐鍛煉中開闊眼界,更豁達地應對生活。

總之,只有集社會、學校、教師自身三方面合力,才能有效提高高職教師心理彈性水平,促進高職教師全面發展。

【參考文獻】

[1]Tatrow G K,Guglielmi R S.Occupational Stress,Burnout,and Health in Teachers:A Methodological and Theoretical Analysis[J].Review of Educational Research,1998,68(1).

[2]戴佳倩,顏志雄.高職院校教師職業壓力與心理健康研究述評[J].寧波職業技術學院學報,2020(3).

[3]馮輝,陳玉明,劉寒,等.積極心理團體訓練對特殊教育教師心理彈性與自我效能的影響[J].中國心理衛生雜志,2020(8).

[4]Yu X &Zhang J.Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor-Davidson Resilience Scale(CD-RISC)in Chinese people[J].Social Behabvior and Personality,2007,35(1).

[5]Kathryn M.Connor,M.D.,and Jonathan R.T.Davidson,M.D.,Development of a new resilience scale:The Connor-Davidson resilience scale(CD-RISC)[J].Depression And Anxiety,2003,18(2).

[6]魏雪梅,何劍,胡定偉.臨床護理教師心理彈性現狀及其影響因素調查[J].護理學雜志,2014(10).

[7]徐大真,韓笑.新入職高校教師職業認同、心理彈性與適應性績效的關系[J].信陽師范學院學報,2015(4).

[8]高長松,梁偉東.廣東高職院校“雙師型”教師心理彈性與歸因方式的關系探究[J].科教文匯,2015(5).

注:2018年廣西高校思想政治教育理論與實踐研究課題“積極心理學取向的團體心理輔導對高職生心理彈性的干預研究”(2018LSZ037);2017年廣西農業職業技術學院教育科學研究課題“高職生心理健康教育課程‘生本化研究”(YJJ1708)

【作者簡介】李融親(1982—? ),女,侗族,碩士,廣西農業職業技術學院講師,研究方向為心理健康教育、心理彈性、團體心理輔導;謝晨舒(1983—? ),女,漢族,廣西農業職業技術學院講師,研究方向為心理健康教育、積極心理學、團體心理輔導。

(責編 蘇 洋)