新時代網絡意識形態引領力研究綜述

金 晶

(湖南大學電氣與信息工程學院 湖南·長沙 410082)

黨的十九大報告宣告中國特色社會主義進入新時代,并提出“必須推進馬克思主義中國化時代化大眾化,建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態,使全體人民在理想信念、價值理念、道德觀念上緊緊團結在一起。”新時代我國意識形態領域出現許多新情況、涌現許多新問題,開放復雜的網絡輿論加劇了意識形態引領的難度,是意識形態工作面臨的新考驗。學界對網絡意識形態引領力展開了創新性研究,本文系統研究了新時代我國網絡意識形態引領力的綜述,有助于梳理意識形態領域的研究成果,對于增強意識形態領域的主導權和話語權有一定意義。

1 國內研究現狀

1.1 關于網絡意識形態的研究

我國對意識形態的研究最早始于毛澤東在新民主主義革命時期對于中國道路的思考。后以俞吾金、楊生平、侯惠勤、鄭永年等為代表的學者對于意識形態的研究比較系統、成熟。關于網絡意識形態的研究,可以追溯至1994年我國正式接入國際互聯網后。以“網絡意識形態”為關鍵詞共檢索中國知網論文1500余篇,相關研究專著10本左右。根據學者研究特點、內容的差異,可將研究分為三個階段:

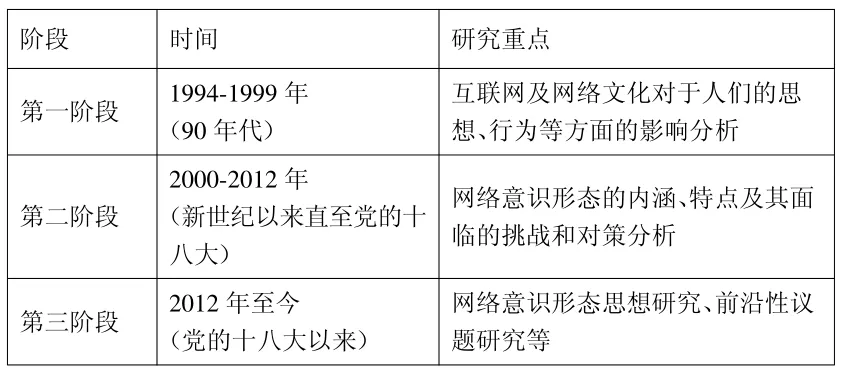

表1:學界關于網絡意識形態的研究階段

第一階段:1994-1999年(90年代)。該時段我國剛正式接入國際互聯網,研究成果主要集中在互聯網及網絡文化對人們的思想、行為等方面的影響分析。其中雷維禮(1996)在《信息高速公路的興起與網絡文化》文中提出了計算機網絡文化意識,唐洪寶等(1997)對網絡文化的定義、結構框架、功能等諸方面進行一些粗略的探討,代表性研究還有《網絡悖論:網絡的文化反思》(嚴耕,1998)、《網絡文化與意識形態》(朱鐵志,1999),劉莉(1999)在《網絡文化的理性反思》一文中提到“網絡化正逐漸成為人類無法選擇的生活方式···去創造在新的方式中所需要的情感與價值認知。”第二階段:2000-2012年(新世紀以來直至黨的十八大)。該時段研究主要集中在網絡意識形態的內涵、特點及其面臨的挑戰和對策分析。高俊(2001)指出在信息技術革命浪潮背景下,應著力加強網絡意識形態建設。徐海波(2003)、張衍前(2005)對中國社會轉型時期網絡意識形態建設面臨的問題進行了分析。楊立英(2007)、張寬裕(2008)對網絡意識形態的特征、挑戰及對策進行了研究。陳秉公(2009)從國家意識形態“高勢位”建設入手,提出引領社會思潮的兩種基本方式。楊文華(2010)、王玉榮(2011)分析了網絡文化意識形態滲透的重要問題等。第三階段:2012年至今(黨的十八大以來)。該階段研究主要集中在網絡意識形態思想研究、前沿性議題研究等。黨的十八大以來,基于“互聯網已經成為輿論斗爭的主戰場”“網絡成為意識形態安全的最大變量”等認識,我國將網絡意識形態建設放到更加突出的重要戰略地位。習近平同志在全國宣傳思想工作會議(2013)、中央網絡安全和信息化領導小組會議(2014)、黨的新聞輿論工作座談會(2016)、黨的十九大(2017)等多個場合提出“掌握意識形態的領導權、管理權和話語權”等。這引起了學界的高度關注,且主要集中在政治學、傳播學、文化哲學等領域。如王愛玲(2014)從網絡媒介入手,對中國網絡媒介的主流意識形態建設現狀、挑戰和路徑進行了分析。王承哲(2017)、楊文華(2017)等對習近平網絡意識形態思想、網絡意識形態領導權的新特征等進行了分析。此時段關于網絡意識形態引領力的研究剛剛開始,暫未發現全面、深入的研究成果。

1.2 關于網絡意識形態引領力的研究

“意識形態引領力”是黨的十九大報告中提出的新概念,以其為關鍵詞共檢索到學界相關研究論文200余篇,相關研究專著僅10本左右。“引領”一詞最早源于《左傳·成公十三年》,《漢語大詞典》對其解釋為:伸頸遠望;猶引退;帶領;宋金商業行會的首領。學界對于“引領力”沒有系統專業的研究,主要體現在諸如引導力、領導權、導向、引領等相關學術概念的研究。李希光(2013)認為“引導力”主要表現在主流媒體傳播力方面。在領導、導向、引導的基礎上,陳勇(2016)提出“引領”指的是引導、辨別,也有斗爭、抵制之意,同時引領方式表現為“指導和教育”。張乾元(2017)從馬克思主義經典作家的論述得出“領導權”是管導向和方向的,特指一個階級對物質生產和精神生產及精神產品在本階級或一起戰斗的階級中傳播的領導力。

目前國內學者對于網絡意識形態引領力的研究集中在政治學、傳播學、哲學等領域。例如陳秉公(2009)從國家意識形態“高勢位”建設入手,提出引領社會思潮的兩種基本方式。雷躍捷(2010)研究了網絡輿論引導的三個原則和五種策略。王愛玲(2014)從網絡媒介入手,對中國網絡媒介的主流意識形態建設現狀、挑戰和路徑進行了解析。王承哲(2017)、田海艦(2017)、楊文華(2017)梳理了網絡意識形態領導權的新特征、戰略價值、挑戰和對策。駱郁廷(2017)認為社會主義核心價值觀發揮著引領治理理念轉變等重要作用。盧黎歌(2018)研究了提出建立整合優化、目標導向、動態研判、風險防范、利益引導五大機制。左雪松(2018)研究了中國共產黨網絡意識形態領導權的科學定位和有效路徑。段海超(2019)提出提升網絡空間中社會主義意識形態的引領力的幾大舉措。王永貴(2020)分析了社會主義意識形態引領力建設的必然、實然和應然。張筱榮(2021)基于移動網絡時代背景,討論了主流意識形態引領力提升的對策。

2 國外研究動態

國外對于意識形態研究較早,最早是奠基人托拉西(Destutt de Tracy)在 19世紀初提出“意識形態”(idéologie),其希臘語詞源 idéo-意為“理念”或觀念,-logie即“學說”。此后,在黑格爾、費爾巴哈等人的研究中得到發展。19世紀中后期,馬克思意識形態學說逐漸形成,馬克思與恩格斯在1932年發表的《德意志意識形態》成為意識形態研究的里程碑。20世紀上半葉,作為國家領導人的列寧、斯大林也根據國情提出相關意識形態理論。此后,盧卡奇、曼海姆、賴希、蓋格爾從不同角度研究該主題,特別是葛蘭西在《獄中札記》中正式提出“意識形態領導權”一詞。之后,當代西方涌現出以丹尼爾·貝爾、赫伯特·馬爾庫塞、路易·皮埃爾·阿爾都塞、尤爾根·哈貝馬斯等為代表的“意識形態終結論”思潮,學者們主張隨著20世紀資本主義的發展,階級和階級斗爭的社會條件已不復存在;由于階級意識淡化,社會整體趨同,激進與保守、左派與右派之間的界限不再清晰。

國外較少聚焦“網絡意識形態引領力”的研究,隨著多媒體技術的發展和受眾驅動型媒體的出現,類似的研究主題主要集中在信息時代的社交媒體對民眾意識形態、社會輿論、政黨政治等方面的影響。例如Giles Moss等(2005)、Eveland(2009)、Jones(2012)、Robert Bond 等(2015)、Gonzalo Rivero(2017)運用定量方法衡量意識形態,進而分析社交媒體數據與政治偏好、政治行為的關系。Samantha Bradshaw等(2017)代表牛津大學網絡研究院針對28個國家有組織的網絡社交媒體操縱(Organized Social Media Manipulation)的策略、工具、技術,組織形式和組織預算、行為、能力進行了比較研究,并指出政府往往通過操縱使用社交媒體來影響大眾輿論和意識形態。有學者(Benedictus,2016)認為,特朗普競選總統是網絡社交媒體“網絡意識形態引領力”的絕佳案例,是新“草根”媒體技術對傳統“精英”媒體技術的決勝局,預示著網絡輿論塑造和引導技術的新時代。

3 小結

從國內目前總體的研究現狀來看,我國網絡意識形態的引領力研究集中在網絡意識形態理論、主流意識形態引領力、網絡輿情引導等方面,從研究對象來看,缺乏對“新時代網絡意識形態引領力”的系統性和整體性研究。從研究方法來看,國內研究重定性研究輕定量研究,實證研究主要是粗略的描述性分析和簡單的案例研究。國外對于意識形態的研究經歷了從經典理論研究轉向微觀實證研究的階段,學者們多采用案例研究、比較研究等定量研究方法,通過建模等實證研究進行分析,這對于我國未來的研究具有一定借鑒意義。但由于國情差異,國外研究成果對我國網絡意識形態引領力的借鑒意義還需在實踐中繼續探索。

新時代網絡意識形態引領力問題,是習近平同志關于網絡意識形態安全思想研究的重要領域。結合目前研究現狀,下一階段新時代網絡意識形態引領力的研究,將圍繞新時代我國高校網絡意識形態面臨的嚴峻挑戰和新時代我國高校網絡意識形態建設的對策的兩大主題,其理論研究和實證研究也將成為重點。這也將為做好新時代我國網絡意識形態工作,牢牢掌握網上輿論斗爭的主動權提供可操作性的指引。