失眠伴焦慮患者的腦功能及心率變異性分析

張 震 王冬慧 孫 娜 王岳青 韓璐瑤 謝穎楨 何玉梅

(1.北京中醫藥大學 中醫內科學2017級,北京 100029;2.北京中醫藥大學東直門醫院腦病二科, 北京 100700; 3.解放軍總醫院第六醫學中心中醫學部, 北京 100142)

失眠通常指患者對睡眠時間和(或)質量不滿足并影響日間社會功能的一種主觀體驗[1]。現代社會生活節奏較快、壓力增大,失眠患者逐年增多。專業調查[2]表明,成年人發生失眠比例約為35%。精神疾病相關的失眠占所有慢性失眠患者總數的47%以上,其中與焦慮相關失眠約占慢性失眠患者總數的24%,且臨床上很多焦慮癥患者以失眠為主訴[3],焦慮癥曾被稱為心臟神經官能癥、激惹心臟、神經循環衰弱、血管運動性神經癥等。失眠和焦慮二者不僅診斷會有重合,發病過程又相互影響。焦慮癥自主神經紊亂的癥狀比較明顯,如心慌、氣促、胸悶、一身不適等[4]。

心率變異性(heart rate variability,HRV)是評價自主神經最有價值的方法[5]。正常情況下,交感和迷走神經均處于持久的緊張性作用狀態,二者始終在對立統一的拮抗中[6],其中又以迷走神經功能為主導。大腦具有支配心臟活動的高級神經中樞,腦和心臟的自主神經是雙向調節的[7],腦功能包括了反映大腦的活力、耗能狀態和相關大腦能力指標。

因此,本文旨在研究焦慮狀態下失眠患者的腦功能與心率變異性,發現其中的規律,通過對大腦進行訓練來控制深呼吸,配合冥想、禪定等放松方式,改善腦功能,刺激迷走神經興奮以提高HRV,起到幫助心臟休息、改善焦慮和失眠的作用,更好地指導臨床。

1 對象與方法

1.1 研究對象

以2016年10月年至2018年8月就診于北京中醫藥大學東直門醫院腦病門診的443例失眠患者為研究對象,根據漢密爾頓焦慮量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA)評分結果,HAMA<7分的43例為非焦慮組(對照組);≥14分為焦慮患者,共269例,按照年齡分層,以1∶1組間配比隨機數字法選取43例焦慮患者為焦慮組(病例組),采用組間病例對照研究。

1.2 診斷納入排除標準

1.2.1 診斷標準

失眠按照中國精神疾病分類方案與診斷標準第3版[8]失眠診斷標準進行診斷。

1.2.2 納入標準

全部符合以下3項者:①符合上述失眠診斷標準;②能夠配合完成量表;③自愿接受各種問卷和量表調查。

1.2.3 排除標準

①有明顯意識障礙的患者;②合并嚴重心腦血管疾病、嚴重的心律失常,或肝腎功能異常及造血系統等嚴重原發性疾病,以及其他臟器功能不全者;③吸毒或其他精神性藥物濫用者;④排除由各種明確的精神、神經和軀體等障礙所致失眠者。

1.3 資料收集

采集患者性別、年齡等一般資料;匹茲堡睡眠質量指數量表(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)評估患者的睡眠質量;腦功能和HRV采用中科益普發展咨詢有限公司生產的HXD-1型心驛測試儀進行檢測,腦功能通過采集雙導額葉腦電,采用小波變換技術分析處理數據,對腦電波信號進行實時處理,得到能力指標和狀態指標2方面共8項參數,綜合評估大腦整體功能狀態;HRV采用5 min心電信號采集,時域指標包括:RR間期標準差(standard deviation of NN intervals, SDNN)、相鄰RR間期差的均方根(root mean square of successive differences,RMSSD)、RR間期差值大于50 ms所占百分比(percentage of differences between adjacent NN intervals that are greater than 50 ms,PNN50);頻域指標包括:總功率(total power,TP)、極低頻功率(very low frequency power,VLF;0.01~0.04 Hz)、低頻功率(low frequency power, LF;0.04~0.15 Hz)、高頻功率(high frequency power, HF;0.15~0.4 Hz)、低頻功率與高頻功率之比(LF/HF)。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 兩組患者基本特征比較

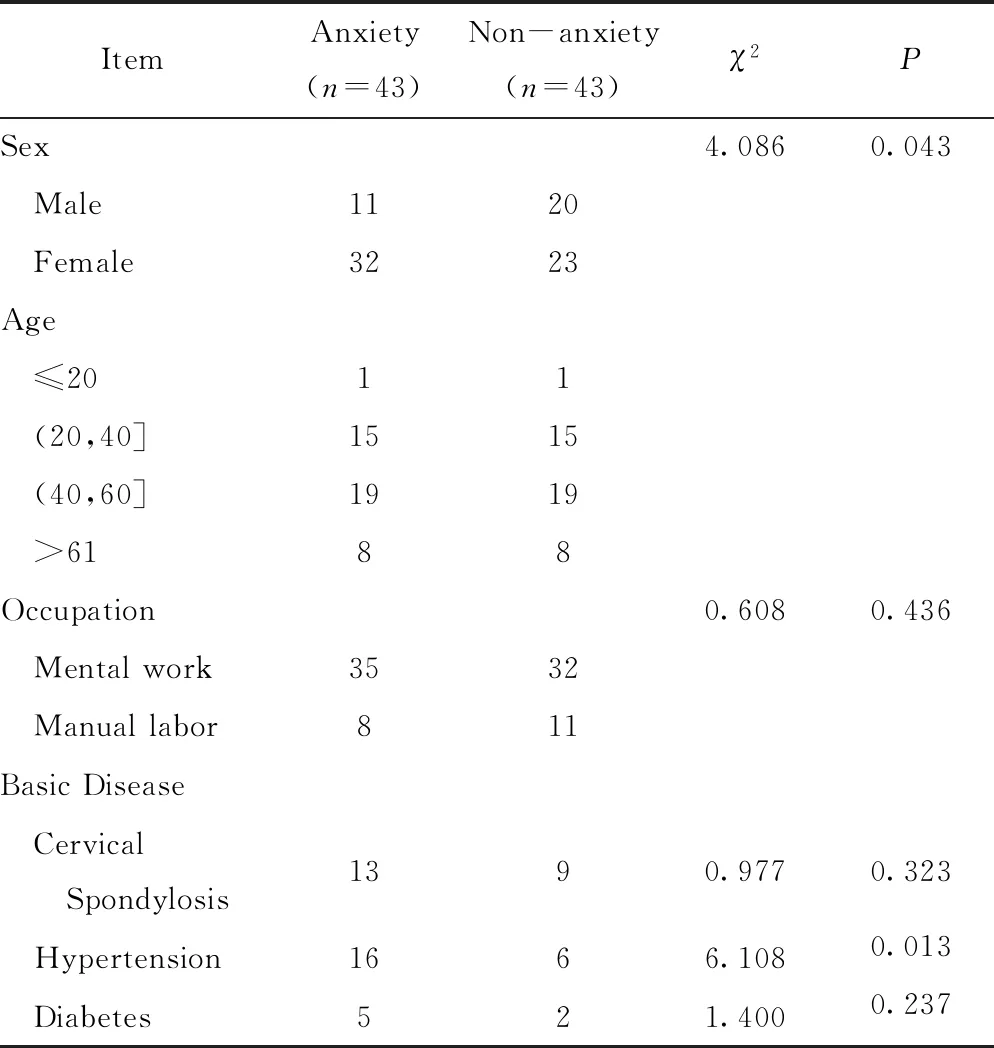

焦慮組患者女性居多(P<0.05),年齡主要集中在 20~60歲,平均年齡(47.51±12.37)歲,非焦慮組為(47.95±12.51)歲。職業都以腦力為主,基礎疾病方面焦慮組高血壓患者偏多(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組失眠患者的一般資料比較

2.2 兩組患者失眠情況及性格特點比較

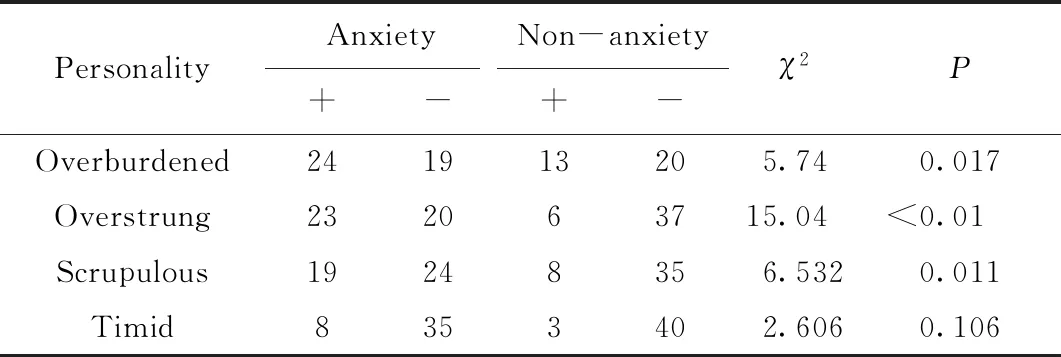

兩組患者的PSQI評分都為非正態,采用非參數檢驗。焦慮組PSQI評分明顯高于非焦慮組,差異有統計學意義(P<0.01),詳見表2。性格特點方面,焦慮組患者容易緊張的比例及承擔過多和思慮過度的比例高于對照組,差異有統計學意義(P<0.01,P<0.05),詳見表3。

表2 兩組失眠患者的PSQI評分

表3 兩組失眠患者的性格特點

2.3 兩組患者腦功能比較

焦慮組的大腦負荷、注意喚醒、疲勞程度高于非焦慮組,差異有統計學意義(P<0.05)。其他指標組間比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表4。

表4 兩組失眠患者的腦功能

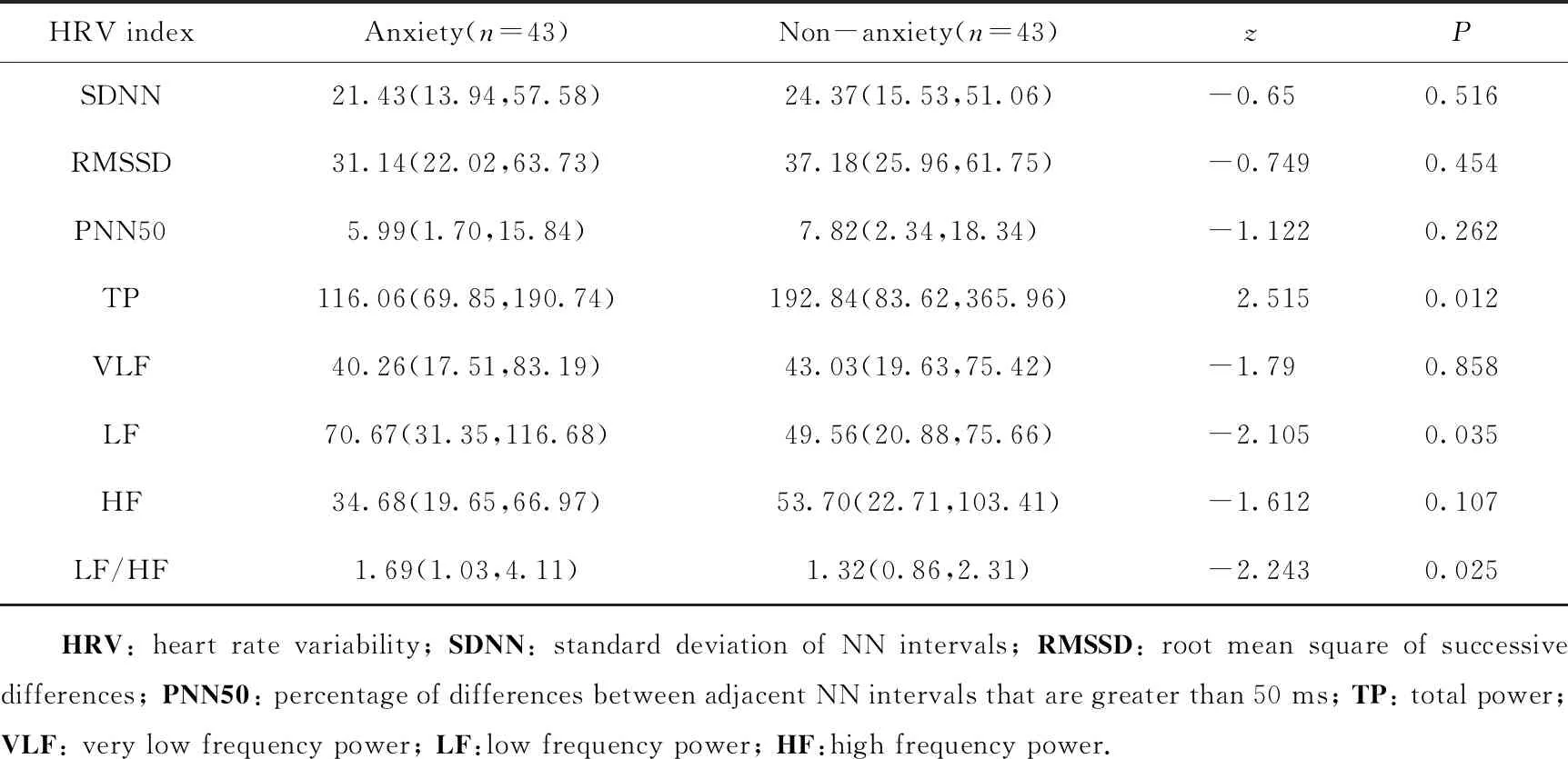

2.4 兩組患者HRV的比較

焦慮組的TP低于非焦慮組,LF、LF/HF高于焦慮組,差異有統計學意義(P<0.05)。其他指標組間比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表5。

表5 兩組患者的心率變異性

3 討論

3.1 失眠伴焦慮患者的性別與性格分析

焦慮組患者女性占比明顯更大,說明女性焦慮易感性高。性格方面,焦慮組患者容易緊張、承擔過多、思慮過度,人格特征是引起失眠的重要危險因素[9]。具有敏感、警覺、內向等特征的人群易患失眠,這部分患者更關注睡眠的體驗和失眠帶來的負性情緒及對軀體的不利影響,過度關注產生焦慮,焦慮進一步加重失眠,形成惡性循環。不同性格類型與心理健康狀況有密切的關系[10],有研究[11]顯示,性格內向和不穩定,沉默寡言、情緒控制差、敏感、多疑易激惹、壓抑、悲觀、神經質的孕婦在孕期較易出現緊張、焦慮、抑郁等不良情緒。

3.2 失眠伴焦慮患者的腦功能分析

腦功能分為4項狀態指標(大腦負荷、腦疲勞度、投入程度、注意喚醒)和4項能力指標(思維切換、排除雜念、放松能力和抵抗干擾),前者反映了大腦一段時間內的工作狀態,同當下所處的工作生活關系密切,波動性大;后者反映個人大腦的特征性功能水平,個體之間差異大。

狀態指標中,大腦負荷是通過檢測腦電波的總功率推算出的大腦消耗總能量(氧氣和養料),描述了大腦近期承受工作、生活、學習的信息處理量。腦疲勞度記錄了反映腦疲勞的特征波形出現的次數,描述受試者當前腦疲勞狀態。投入程度反映個體對內在情感和軀體癥狀的關注度,該值越高代表越敏感,更易覺察自身軀體不適和他人言行并過度解讀。注意喚醒反映了個體對外界的應激性。能力指標中,思維切換(大腦活力)是指大腦的靈敏度,即切換不同任務的速度,是評估腦老化的特征指標。排除雜念表示在受到某種想法或情緒困擾時,控制大腦改變思路的能力。放松能力表示主動降低思考加工強度,使大腦休息的能力,反映人的思維彈性。抵抗干擾反映了感覺通道關閉速度,即控制大腦不看、不聽的能力。

本研究結果顯示:焦慮組的大腦負荷顯著升高(P<0.05),腦疲勞度非常顯著升高(P<0.01),注意喚醒顯著高于非焦慮組(P<0.05),差異均有統計學意義,其他5項差異均無統計學意義(P>0.05)。

3.3 失眠伴焦慮患者的HRV分析

HRV可定量檢測人體自主神經總能量、交感神經與迷走神經張力,以及二者的平衡狀態。自主神經系統以自我適應的方式對內外環境的改變做出應答[12],其中迷走神經對HRV起主要作用。一般認為,時域指標中SDNN反映自主神經功能總體狀況,可衡量交感和迷走神經的均衡性,RMSSD和PNN50評估迷走神經張力;頻域指標中TP代表自主神經系統總能量,HF代表與呼吸運動高度相關的迷走神經活動,LF代表交感和迷走神經的混合作用特別是交感神經活動的作用[13],LF/ HF提示交感和迷走神經張力的平衡狀態。時域分析法一般要求24 h長程監測數據,對于心血管疾病應用較多。而頻域分析法能很好反映自主神經系統功能狀態,對于患者生理心理壓力有較好的提示,數據采集時間可在3~5 min,應用簡便[14]。

本研究結果顯示:焦慮組TP降低、LF以及LF/HF升高(P<0.05),提示焦慮組失眠患者自主神經總能量降低、迷走神經張力下降而交感神經張力升高,且二者中交感活動增強更顯著,迷走交感平衡狀態失調。

既往研究也印證了上述結論,張謙等[15]指出HRV增高反映迷走神經活動增強,降低則反映交感神經活動增強。Pittig等[16]的研究也顯示焦慮障礙可見HRV降低。在特質焦慮、恐懼癥焦慮、廣泛性焦慮障礙、預期焦慮和驚恐障礙人群普遍存在SDNN降低,HF降低,LF/HF比值升高等HRV受損特征[17]。Farina等[18]發現相對正常睡眠,慢性失眠患者睡前覺醒階段和N2階段HF增高。

總之,女性天生較男性細膩敏感,因此性別差異影響了性格形成,性格決定了人的思考方式,同樣的事情不同性格的人看來其結果也是不同的,性格深刻影響了腦功能和焦慮易感性。焦慮以泛化或持續存在的焦慮癥狀為主要臨床表現,如過分擔心、緊張、害怕等,是交感神經興奮性升高的持續性慢性精神應激狀態,可加速新陳代謝,使得心臟高負荷運作,可升高血壓,增加血管緊張度。長期焦慮失眠狀態導致自主神經功能受損,調節力與彈性降低。有研究[19]表明A型性格更容易焦慮,A型性格的緊迫感和完美主義,使自身長期處于精神應激狀態,外界的微小刺激都會被覺察并做出反應,造成持續的緊張,易損傷內皮、降低彈性,更易得心腦血管病。朱穎瑩等[20]甚至發現A 型性格是影響冠狀動脈粥樣硬化性心臟病急性發作及病情進展的獨立、關鍵危險因素。焦慮不僅對心腦血管,還對全身各系統均有影響。

焦慮患者本身思考任務量過重,焦慮又導致腦內雜念不斷,無意義的思考加工過多,研究[21]顯示,大腦負荷與焦慮呈非常顯著正相關,與本結果一致。失眠伴焦慮的患者大腦耗能較多、性格高敏,壓力感知強,放空大腦及時休息、不胡思亂想的能力偏弱,最終造成腦疲勞度顯著上升,腦疲勞狀態下,深度思考困難,自控力、記憶力、動機降低。而失眠患者又失去了睡眠這一消除皮疲勞、恢復精力最重要的方式,因此患者腦疲勞度逐漸蓄積加重,效率降低和狀態下降又會加重焦慮程度,形成惡性循環。大腦負荷與疲勞度越高、腦內耗氧耗能與腦血流灌注越多,其他低級中樞器官所得的養分減少,增加了身體各系統患病的概率。近年來研究[22]證實,腦對心臟活動的支配存在著明確的神經傳導途徑,如大腦額葉、顳葉、島葉、下丘腦對心臟的支配均有定位性及區域性, Hemsen等[23]的研究表明中樞神經系統自身合成的內皮素參與了心血管活動的調節。心臟活動受交感神經、副交感神經雙重支配,其高級中樞位于下丘腦、腦干及邊緣系統。而交感與副交感神經系統又屬于自主神經系統,不受人的意識支配,但是通過冥想、正念減壓等療法可以顯著調節腦功能,讓腦脊液流經大腦帶走有害的神經遞質,通過對腦的調節而影響心臟的自主神經系統,進而放松大腦。

綜上所述,現代生活節奏加快,人們面對生活學習及工作等方面的諸多壓力,容易精神緊張、睡眠紊亂。在壓力狀態下,保持健康的大腦功能和自主神經調節能力,對于身心健康有重要意義。通過放松大腦可以提高自主神經系統調節能力,增加其張力,減輕焦慮情緒、提高睡眠質量。因此,在臨床工作中應引導患者放松,可提高焦慮和失眠的療效。