心象探儀

張一琤

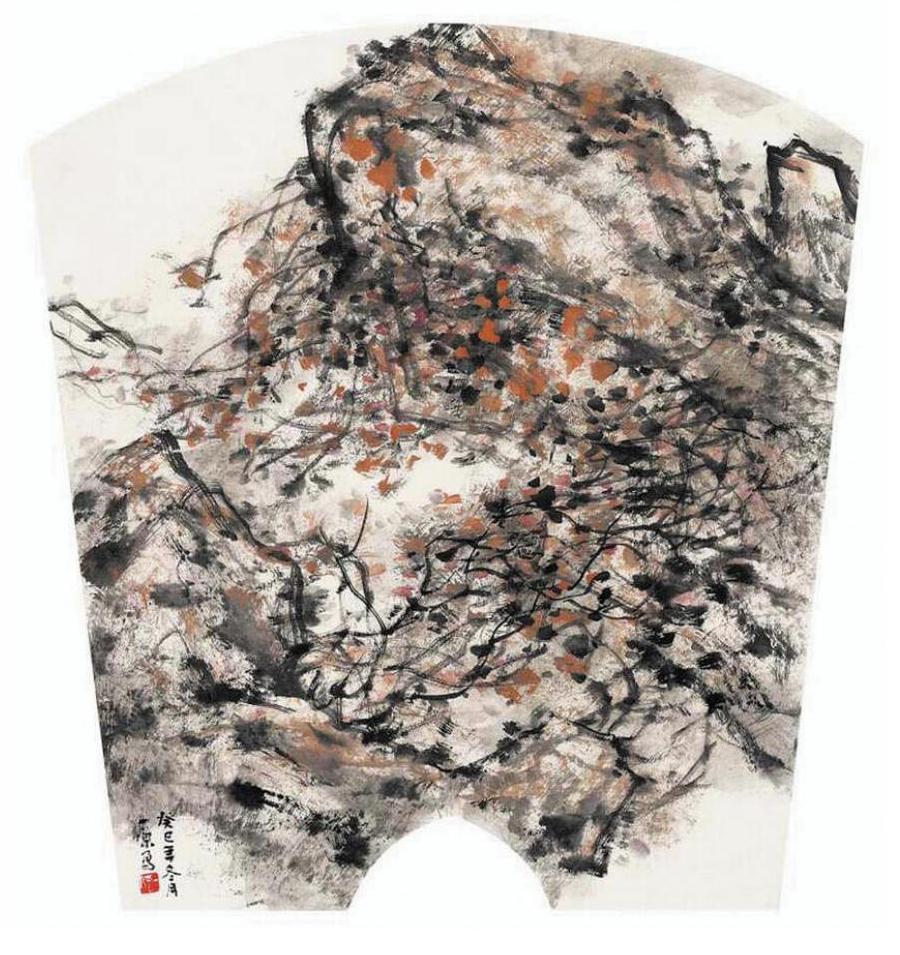

摘 要:湖北美術學院中國畫系教授劉一原出生于20世紀40年代,曾師法漢上著名書畫篆刻家徐松安。劉一原對傳統中國繪畫筆墨皴法有著深刻的浸潤,1983年,他將傳統繪畫中的勾、皴、染、點等技法運用于水墨的創新中,提出“心象”概念。心象水墨創造性地將符號形象融入筆墨空間,粉墨并置,進而形成作品中雄奇壯美、氣勢磅礴、堅沉厚實的風格。它是在筆墨圓融爛熟后對傳統繪畫樣式的揚棄;它也是將反思與判斷力容納入審美活動之中的現代性適從;它更是藝術再一次內化,是對“心師造化”的返歸。

關鍵詞:劉一原;心象;心師造化;水墨創新

20世紀80年代,面對時代社會的變遷,面對傳統藝術樣式經過社會的變化成為外在于自我體會并不再作為本真生發的語言,而要求蛻變深化出新的形式的訴求,劉一原在繪畫中開始一種創新的探索。在這個探索的過程中,劉一原的水墨畫經歷了從具象到意象、抽象到心象的步步蛻變,而心象的呈現是出于一種藝術生命的自覺。

湖北美術學院中國畫系教授劉一原出生于20世紀40年代,曾師法漢上著名書畫篆刻家徐松安。徐松安師張大千、齊白石,仿古之作章法謹嚴,而寫意花鳥雄放恣肆,內含靈秀,追求清新、勁拔和樸茂之趣。因得力于金石書法修養,徐松安既擅用筆的急速舒緩、墨的枯濕濃淡和布局的疏密錯落、造型的開合揖讓,又在立意和構圖上并不依傍名人,主張創新。這個從師的過程使劉一原對傳統中國繪畫筆墨皴法經營結構有著深刻的浸潤。劉一原說:“善于運用筆墨點線是中國畫的重要特征,……我在創作中將傳統繪畫中的勾、皴、染、點等技法運用于水墨的創新中。”

“畫者,畫也。度物象而取其真。物之華,取其華,物之實,取其實。不可執華為實。若不執術,茍似可也,圖真不可及也。……似者得其形遺其氣,真者氣質俱盛。”五代后梁荊浩在《筆法記》中關于“心”與“物象”在繪畫中關系的這段論述,不僅涵蓋了傳統中國畫論的基調,并考辨了傳統中國繪畫中的兩種“真”,一者是事物本身的真實形貌,二者是繪畫所能表達事物的“本真”。這種在“氣質”與“神遇”中得以體會的“本真”歷來是區分畫家品第高下、衡量一個畫家功夫修養的尺度。劉一原數十年來在繪畫中探求對傳統物象變革,提出“心象”的概念,實則有對傳統深刻的內在接續。同時,心象水墨創造性地將符號形象融入筆墨空間,粉墨并置,進而形成作品中雄奇壯美、氣勢磅礴、堅沉厚實的風格。它是在筆墨圓融爛熟后對傳統繪畫樣式的揚棄;它也是將反思與判斷力容納入審美活動之中的現代性適從;它更是藝術再一次內化,是對“心師造化”本真的返歸。

一、心象對意象的繼承和變革

上古以來,國人對繪事提出“象形”的訴求,他們將文字、圖畫的起源理解為遠古時代黃河里背上繪有圖案的龍馬,洛水里背上有文字的烏龜。虞舜時代,人們用五色在天子祭服上繪制日、月、星辰、山龍、華蟲等圖案,以及到周代的典制《周官》里才有了教育貴族子弟書法的“六書”中的一門“象形”。就是《宣和畫譜》開篇“敘”中言:“河出圖,洛出書,而龜龍之畫始著見于時,后世乃有蟲鳥之作,而龜龍之大體,猶未鑿也。逮至有虞,彰施五色而作繪宗彝,以是制象因之而漸分。至周官教國子以六書,而其三曰‘象形。”在中國古代社會初期,人們通過繪畫的形象而直觀地認識自然界事物。

以意象來區別于形象顯而易見地標志著中國繪畫的鑒賞與理論更進了一個層次。意象強調“象”與“意”的融合,指構思的意趣和物象的契合,是指客觀事物反映到畫家的主觀意識里面并經過一番處理的“象”。南朝梁劉勰曾在《文心雕龍·神思》中云:“獨造之匠,窺意象而運斤。”即眼光獨到的工匠,能夠按著運思的形象來揮動斧子。可見意象的意義在于它作為感覺與概念之間的“中介”環節的關鍵地位。哲學中認為,如果沒有在意象中所進行的初步的留存、復制乃至綜合加工的過程,僅僅靠不斷流變的“感覺”是難以形成相對穩定而抽象的概念認識的。

從劉一原的水墨藝術來看,他對繪畫藝術的領會與探求并不止于意象的玩味。他將自己的繪畫實踐概括為各有側重的三個階段:他的早期作品注重從現實中生發出藝術形象和藝術關系;進而,側重抽象語言在傳統與現代、東方與西方之間的互文與生發;之后,將水墨語言的現代性與對生命和人生的體悟互滲在一起,賦予水墨以具體的時代內容和獨特的心靈印象。總體說來,劉一原真正看重的是生命和藝術的關系。生是善感,生是灼思,生是對外在的接納,生是由內在的生發而成心象。

唐代符載在《觀張員外畫松石序》有言:“意冥玄化,而物在靈府,不在耳目。故得于心,應于手。”其中“得心應手”是將物象與意象向個人生命與內心的深化。劉一原的心象指的是對這種傳統繪畫精髓的繼承,但也是對泥古不化、表面復古的拋棄。進一步說,心象體現著劉一原在當今中西兼蓄、傳統與流行并置、形式紛呈、觀念各異的藝術局面中對藝術趨向的個人決斷——藝術往何處去?應當往深處去。心象擁有著生命般獨一無二的特質。

二、由心象統攝的構成形式

東漢末年,受魏晉玄學啟發,人倫鑒識觀念主張通過可見之形以發現人的內在而不可見之性。所謂精神、風神、神氣、神情的“神”都是“傳神”這一觀念的源泉,其將人倫判斷與美的觀照聯系,也將繪制之“象”由政治的實用性向藝術的欣賞性轉換。謝赫《古畫品錄》中“六法”之首為“氣韻生動”,起初“氣韻生動”用以評價人物畫中的傳神描繪,得以揭示對象內心的“性”“德”,后荊浩在《筆法記》中所提的“山水之象,氣勢相生”,以“氣勢”一詞來表達氣韻觀念在山水為主的作品上的運用。其所指畫面各部分的相互貫注,以形成畫面的有力統一。

劉一原對繪畫中的形式營造正是由“氣韻”所帶動的,他崇尚“未畫之前,不立一格;既畫以后,不留一格”。他在作畫前并沒有既定的方案,而需由“氣韻”帶動與連貫感受來做出反應,通過墨與粉的運化、筆與形的糾葛,以呈現渾厚蒼茫感的境地。其中劉一原創造性地在水墨語言中加入白粉的運用,這種嘗試最初只是用一種對抗性材質的帶入,來消解自唐代以降文人畫一貫主張的“水墨為上”的國畫傳統,進而取得渾厚、充盈的感覺。這一方面貼合了作者內心的體驗;另一方面有助于畫面拉開豐富的結構層次,給畫面添加了一種復合空間的效果。這種對水墨媒材的創新基于對技法與心中意境的駕輕就熟,更直接地改變了繪畫中的各種存在關系。誠然,傳統意義上的繪畫始終是平面的、二維的,無論是埃及壁畫中純然平面的空間、西洋繪畫中的古典透視空間,乃至郭熙所界定的“三遠”空間,都以一種畫面上的空間秩序來轉換我們對真實空間秩序的體驗和把握。正是在這個意義上,劉一原的粉墨對抗、筆形糾葛重申了繪畫的二維性平面,解構了中國傳統繪畫中的空間營造。如果在劉一原繪畫前駐足片刻,觀者會感到廣袤深沉、氤氳混沌、交織疊嶂、黑白充融的空間形式有著與西方抽象構成主義的對話。

西方抽象主義繪畫在發展中,自關注自然形式轉向探索抽象幾何形式,展現出繪畫其實“不是表現空間,而全然是劃定空間”的認識。正如康定斯基的思想理論,即使在基礎平面上添置最簡單的藝術元素,基礎平面的這種韻律也會隨著配置的元素變成二重乃至多重的韻律。劃分之線所展現的空間部分仿佛是形式化的碎片,每一個碎片皆標示出空間的本源性部分和維度(不相等);并在敞開多變多元的空間維度的運動之中,每一個碎片皆具有其不可化約的功用和“價值”(等價)。此種開放的關聯進一步發生于線與線的“相交”處,與單純線之劃分作用不同,“相交”則體現出更為復雜的空間劃分樣態。總的說來,空間構型作為其抽象構成繪畫的主旨,是要在空間的本源性維度敞開多元多變的空間運動。在劉一原的作品中可以看到對此手法的借鑒與運用。

然而,筆者認為,劉一原最成功的作品中體現出一種賦予中國傳統筆墨以全新的詩意,并在此之上實現心象對于西方抽象構成主義的深化。在那樣的作品中,畫家描繪著光的和煦和慘淡、網的沉厚密布、水的深遠洪流,記憶的瞬間蘊藏永恒的回望。水夢幻、輕靈而流動,墨帶著凝重和滯重的氛圍逼近,粉是蒼巍而寂寥。用目光追逐這詩意的軀骸,干為皴,濕為染,皴和染最終皆意在連屬。顯然,從空間效果上來說,皴重在“痕跡”,染則重在“氛圍”,筆與筆之間攢動躍顯。點是凝縮而集聚的,染是稀釋而擴散的;濃淡收放之際,由皴“聯絡”。黑是光線隱沒之后所留下的看似無所視見之“黑暗”,粉疏通畫面,形成“氣眼”,而更是為了呈現“光”與“影”、“明”與“暗”之間的根本關系。層層積墨仿佛大河流淌,隱沒光線,營造黑暗,但當然不是一無所見的黑暗,還必須為光留出點點間隙,將其引入與濃重黑暗的共舞之中,讓我們久久地逗留在心與象的化一之中。

古人在山水畫中說的“不求形似,以全氣韻”、張彥遠《歷代名畫記》“有生動之可狀,須神韻而后全”、韓拙《山水純全集》“格法本乎自然,氣韻必全其生意”的意思乃是將無關緊要之處加以簡略,而將精力全集注于要地。山水之要乃是人的精神可以寄托之處,即山水精神所聚之處,有如人之目顴。而劉一原一改傳統繪畫山水的題材為心象之景致,向抽象構成主義談論“心師造化”的藝術源流,又與恬然靜謐的山水寄情畫作劃開一道“身”的屏障——它不是繪建“超凡脫俗”的放逸隱寓,而是在吐納日常經驗的深處,涌動不已的隱約而濃烈的心之態勢,從而繪畫立足當下生活,而又與無限的自然生命、精神相融合,相鼓蕩。劉一原的心象,確如郭雅希所言,“是經歷了近現代西方‘表現論和‘構成論的催化,超越了近代中國曾經追隨西方‘再現論隔絕歷史的斷層,又找回了中國傳統‘自然論根基的當代表達”。

三、心象的象征性實踐

網格,作為劉一原繪畫系列中重要的構成形態,由毛筆揮寫中的坦蕩與自由、粉質的渾稠與厚實、點線的跌宕縱橫和水墨材質的隨機變化構成,以獨具生命感的方式從傳統皴法的語言中孕生而出富有創造力的形式。引起筆者興趣的正是它具有建立畫面構架和象征性語言的雙重內涵,它既延展了畫面的空間,又有效地與符號性的形象相銜接。

符號學家卡西爾認為藝術想象的力量在于“給情感以外形”,“外形化意味著不只是體現在看得見或摸得著的某種特殊的物質媒介如黏土、青銅、大理石中,而是體現在激發美感的形式中,體現在韻律、色調、線條和布局以及具有立體感的造型中。在藝術品中,正是這些形式的結構、平衡和秩序感染了我們”。明末清初姜紹書在《無聲詩史》中曰:“畫者,文之極而彰施于五彩者也。”認為繪畫藝術形式表現著日常語言無法表達的東西。劉一原畫中網格的形態架構就具有這樣的意味:當一種在原先作為皴法的筆勢放大成縱橫聯結的網,披麻走勢,編結蔓枝,破壞、覆蓋掉傳統意象式的情景而在畫面中形成相互結構定位的經緯。它們排山倒海帶來“浩茫”之感。

何以“浩茫”?如果仔細觀察劉一原畫中“網格”,可以歸納出幾種形態:它們是舊宅前的斑跡,是抽象空間中的云騰霧氣;它們是波濤拍案中的梭線織麻,是繾綣雨勢中的飄零蛛網;它們是對月吟花的蔓枝,是蕭瑟破碎的枯條;它們是力遏飛舟的浪砥,是風吹沙埋的殘垣;它們或縱橫交織,或青絲細垂,或繽紛落下,或纏繞旋結,或御風揮舞,或泥濘厚結。這萬千姿態的“網格”,所占據的畫面空間,在視覺上至少形成三個層次:基底上運用了水墨渲染形成帶有空間感的氣氛,其上有水墨布局與彩墨點染,最上層則是白粉筆觸的罩隴。以這種手法形成空間的境深,確然作為畫面的形式構架,又何止于形式構架?劉一原的點線之際是抽象的構圖,也是肌理感本身,同時亦是具有象征意味的符號。“我運用這些語言符號,不是表現具體的山或水,只是表現符號本身的韻味,將其解構重組,營造出一個具有時代感,具有新的視覺感受的畫面。”“我感到我們就是生活在網格中。高樓大廈、公路立交、電腦網絡,天上地下無不是網格。而人生充滿無奈、束縛、焦慮與困惑卻恰似在網格中。”劉一原說。

從水墨語言到網格中的焦慮與困惑,符號被認為是建立了這種表意與解釋的連續帶。表意是劉一原繪畫中水墨形式發出的意義,而對網格境域的解釋是對意義的接收,這兩個環節都必須通過形象符號完成,因而使得每一個延伸的解釋都是“攜帶著意義的感知”。用水墨的交織縱橫來象征現代生活情境中傳統人文精神的淪失,就富于這種內心的感知:高樓大廈、公路立交、電腦網絡無一不是現代技術發展的產物,它們在給我們生活帶來許多便利的同時,也造成傳統審美情境遠逝成為一道幻境,同時技術工具也物化著我們。今日用創作來表達藝術“經典價值觀流失”甚至“人性本身的異化”的不在少數,他們追問傳統藝術的詩意情懷何處棲身?2020年新冠肺炎疫情期間劉一原以純熟的筆墨、生動的構成呈現了系列作品《無奈之城》《白衣之殤》《同體大悲》等,其中網格象征正是傳統詩境不復的感慨又是充融于心的詩境再現,它要求自然充分地內化,靠一氣運化達至建構與空間光影的浮顯。換言之,心象中的象征性實踐,獨創性地詮釋了國畫中的空間形式可能,又以中國藝術精神中的自然論根基與寫“物性”之筆力,使心象不止于意象的技巧與玩味,不局限于符號化構成化的抽象,進而探討中與西、傳統與當下的藝術際會,甚至是對人類命運共同體的深思。

四、結語

明代書畫家李日華在《六硯齋筆記》中寫道:“凡狀物者,得其形,不若得其勢;得其勢,不若得其韻;得其韻,不若得其性。”對于“形”“勢”“韻”“性”,李日華認為從單純描摹靜態之“形”到逐漸能夠表現運動之“勢”,“勢”可以由技藝求得,“韻”只能“陡然得之”,而“性”則根本上不同,它指向生命的屬性和造化的領會。

劉一原的水墨心象,首先,有對傳統水墨意象的繼承和變革,將傳統書畫“形”之意象,向個人生命與內心深化,從而使心象具有生命般獨一無二的特征;其次,由心象統攝的構圖形式與西方抽象主義的“空間-劃定”產生對話,而從“氣勢”與“氣韻”出發將涌動不已的隱約而濃烈的心之態勢與日常生活相聯系;再次,心象中筆墨連成的視覺網格既肌理“韻致”,又具有象征意味,從而表達對中與西、傳統與當下的藝術際會,甚至是對人類命運共同體的深思。綜上所述,劉一原心象水墨中所探索的審美繼承與創新,既是對傳統筆墨向內在的深化,也是將現代審美中的“反思與判斷”內容融合于水墨實踐,更是對“中得心源”“心師造化”的藝術本真“性”之返歸。

參考文獻:

[1]劉一原.劉一原水墨藝術[M].武漢:湖北美術出版社,1998.

[2]劉一原.心象風景:劉一原水墨藝術1986-2008[M].北京:人民美術出版社,2008.

[3]劉一原.心象伸延:劉一原水墨藝術[M].上海:上海人民美術出版社,2014.

[4]俞建華.中國古代畫論類編[M].北京:人民美術出版社,2004.

[5]康定斯基.康定斯基論點線面[M].羅世平,魏大海,辛麗,譯.北京:中國人民大學出版社,2003.

作者單位:

中國美術學院