黑龍江省不同地形特征下的耕地景觀格局動態及穩定性

霍明琳

(哈爾濱師范大學 黑龍江哈爾濱 150000)

黑龍江省是我國重要的商品糧基地,自2000年至2018年,耕地的景觀格局動態變化是較為顯著的。作為地形較為豐富的省份,不同地形下耕地的動態變化以及變化的劇烈程度是不同的,根據地形合理規劃耕地分布對于黑龍江省來說十分重要。

1 研究區概況

黑龍江省位于我國東北部地區,東部和北部以烏蘇里江、黑龍江為界河相鄰俄羅斯,全省經緯度范圍為43°26′N—53°33′N,121°11′E—135°05′E。黑龍江省地形較豐富,地勢大致是西北部、北部和東南部高,東北部、西南部低;主要由山地、臺地、平原構成,土地約占全省總面積的20%,丘陵地帶約占全省的21%,臺地約占25%。中國面積最大的平原之一——東北平原包含了東北部的三江平原、西部的松嫩平原,約占黑龍江省總面積的34%。

2 數據來源與處理

2.1 遙感景觀數據來源

研究利用的數據來源于中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn)[1]的整個黑龍江省的2000年、2010年、2018年三期1∶100 000的土地利用數據,為便于分析,選用的一級分類系統主要為耕地、林地、草地、水域、居民用地和未利用地,并且主要分析的是耕地的變化。

2.2 地形數據來源

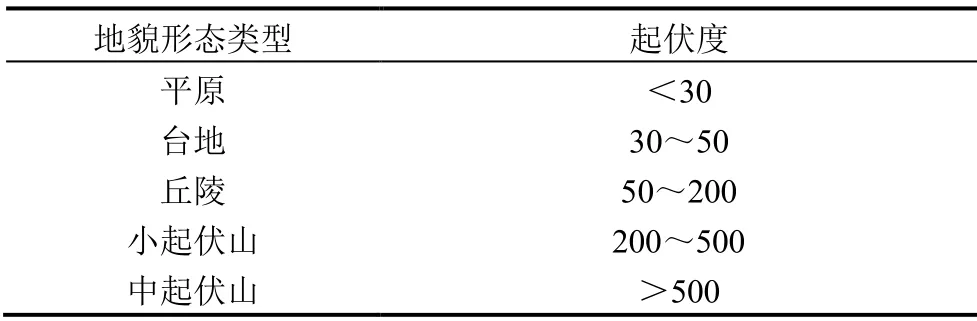

地形數據來源于中國科學院資源環境與科學數據中心(http://www.resdc.cn)的數據,在原有數據的基礎上,為便于分析黑龍江省的各地貌類型下的景觀格局動態而做了相應的改動,將地形分類合并分為平原、臺地、丘陵、小起伏山和中起伏山五種類型(見表1)。

表1 地形分類

2.3 研究方法

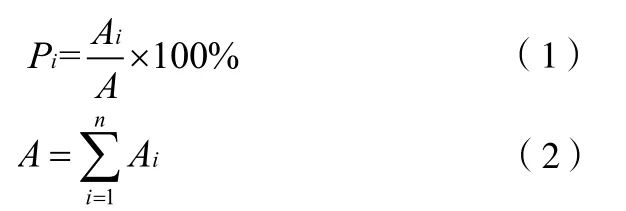

2.3.1 景觀格局動態變化

景觀類型主導度是揭示某景觀在區域內分布的重要程度,主要體現了該區域所有景觀變化的重要類型。公式為:

式中,i為景觀變化類型;Pi為i景觀類型在各個變化中的主導度,值域0%~100%;Ai是景觀類型變化面積;A是區域景觀變化類型面積之和。Pi越高即i景觀的主導度越高。鑒于景觀變化類型較多,為體現較為重要的變化類型,于是將Pi由大到小排序,并累積求和,選取求和最大值,即得到某區域景觀變化的主導類型[2]。

景觀格局指數是能夠高度濃縮景觀格局信息,反映其結構組成和空間配置某些方面特征的簡單定量指標。本文主要選用了斑塊數量、斑塊密度、最大斑塊指數等景觀指數。

2.3.2 景觀格局穩定性

景觀穩定性指數是根據分維數指數推導而出的,D是客觀反映分形的主要表現指數,并能較好反映景觀的復雜程度。分維數公式為:

式中,r為空間測量的尺度大小,A(r)為某斑塊面積大小,P(r)為某斑塊周長大小,D即分維數值,C表示常數。若D=1.5,則表明某一景觀內部無序散亂,即呈最混亂狀態。故徐建華等提出了景觀類型的穩定性指數:

式中,穩定性指數S可以反映景觀類型結構的穩定性狀況,值越大,其景觀內部越穩定[3]。

3 不同地形特征下耕地景觀格局動態分析

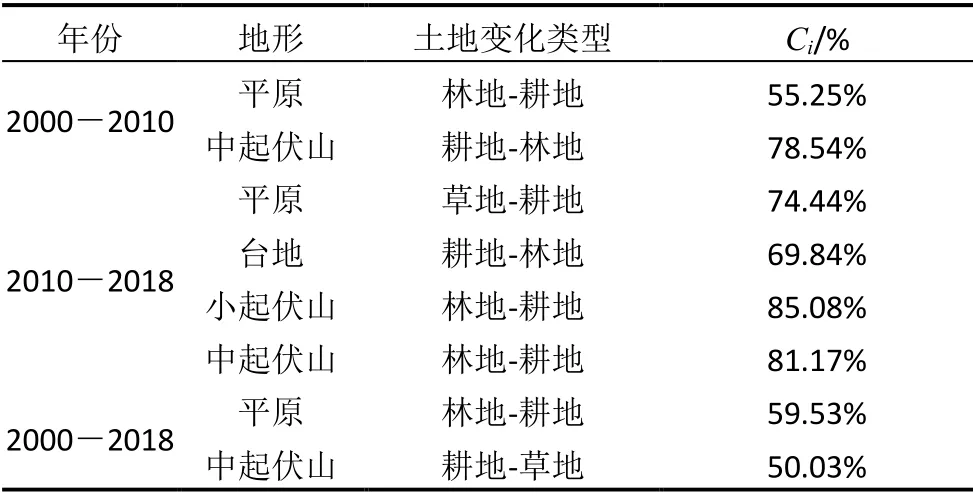

表2所示是各個地形下以耕地為主的主要變化類型,2000―2010年平原變化最大的是林地,其主要變化類型為林地轉耕地,中起伏山主要變化類型為耕地轉林地。

表2 耕地土地利用變化主要類型

2010―2018年平原的主導變化類型為草地轉為耕地,臺地的主要變化類型為耕地轉為林地,中起伏山、小起伏山均為林地轉為耕地。

在研究時間段2000―2018年內平原的主要變化類型為林地轉耕地,中起伏山為耕地轉為林地。

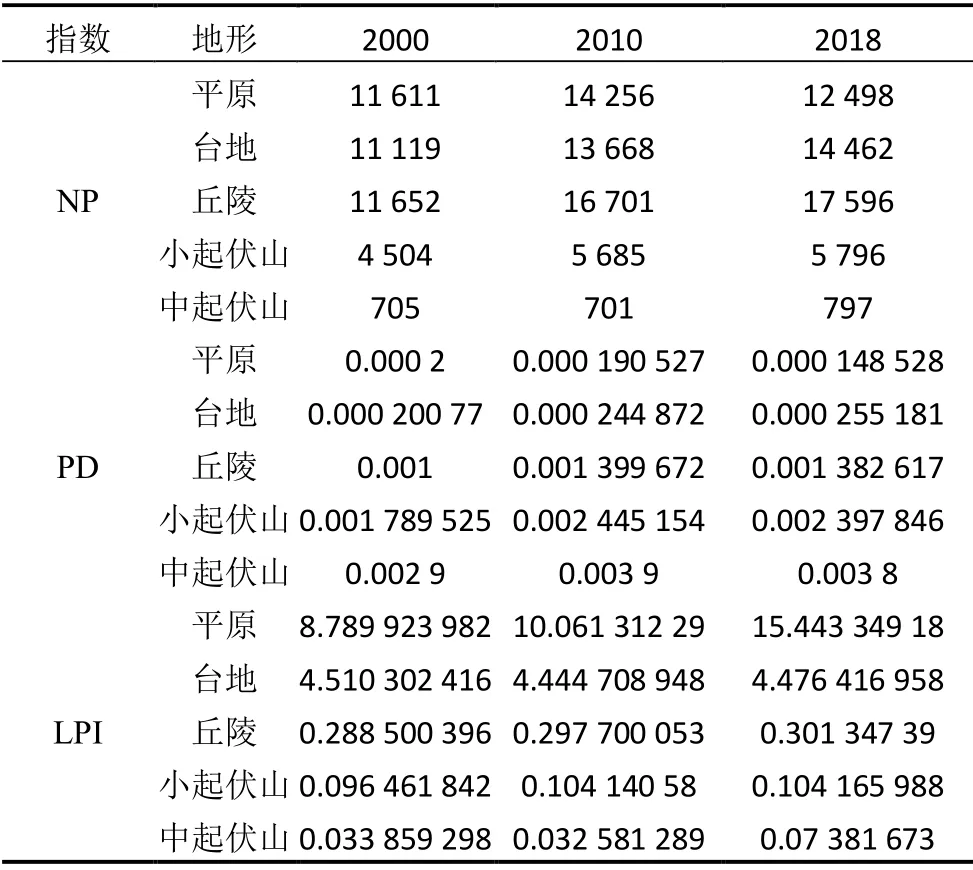

如表3所示,從斑塊數量(NP)上來說,平原地區2000―2010年增加較為明顯,2010―2018年開始減少,整體呈現先增加后減少的趨勢,臺地和丘陵地區研究時間段內均為增加的趨勢,丘陵地區增加較多。斑塊數量可顯示研究區的破碎程度,斑塊數量增多表示景觀破碎化程度增加,景觀更為破碎。整體來看,丘陵地區耕地破碎化增加情況最為嚴重。

表3 不同地形下耕地景觀格局指數

平原與臺地的斑塊密度(PD)基本相同,且均處于最低處,可以看出雖然平原、臺地的斑塊數量多,但是卻并沒有表現出破碎化的現象,而丘陵以及中起伏山、小起伏山的耕地破碎化現象較為明顯,特別是山地地區,斑塊數量較少,破碎化較為嚴重。

從最大斑塊指數(LPI)上看,平原地區變化較大,人為干擾較強,三個時間段變化幅度也較大,表明人為干擾的強度也在增強。其余各地區臺地LPI數值雖然較為明顯,但是三個時間段幾乎沒有變化,而丘陵山地地區LPI數值幾乎相同,而且八年來并沒有明顯變化。

4 不同地形特征下耕地景觀格局穩定性分析

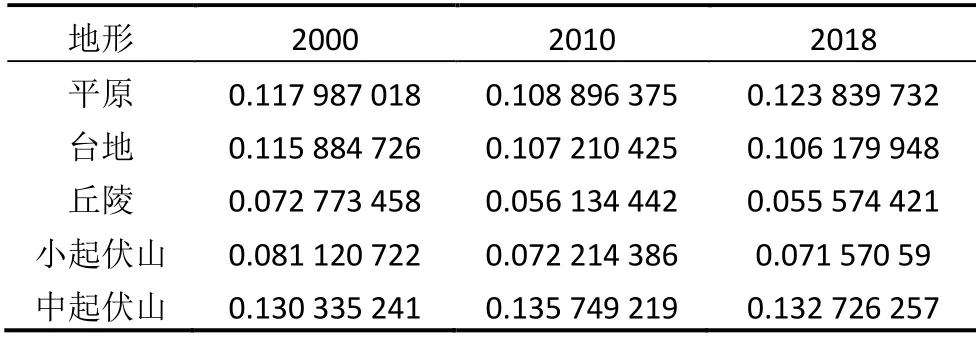

如表4所示,丘陵、小起伏山地區穩定性指數普遍較低,穩定性指數最高的地區是中起伏山地區,其次是平原、臺地地區,平原與臺地地區耕地景觀格局基本穩定變化不大,中起伏山地由于人為干預較少耕地景觀格局變化也較為穩定,丘陵、小起伏山地耕地變化較不穩定的原因除了地形因素外,更多的是人為干擾。

表4 穩定性指數分析

5 結論與討論

本文基于2000年、2010年、2018年的土地利用數據以及黑龍江地形分類數據,通過主導度、景觀格局指數的方法研究各地形下的耕地景觀格局動態變化,得出的主要結論:在研究時間段內,平原、臺地、丘陵、中起伏山、小起伏山地各地形下耕地與林地是變化的主導類型;從各個景觀格局指數可以得出,丘陵地區耕地景觀最為破碎且在加重,山地的耕地數量較少,但耕地的破碎化程度也較大;丘陵地區景觀不規則性增加,山地地區耕地景觀規則性較大,且研究時間段內變化不大;平原、臺地地區耕地景觀受人為影響較大,但臺地在研究時間段內變化不大,丘陵山地地區耕地受影響較少。

通過穩定性指數分析各景觀變化穩定性得出:丘陵和小起伏山地區穩定性較差,平原、臺地和中起伏山地區穩定性較強。