新時(shí)代冶金“卓越工程師”培養(yǎng)的實(shí)踐與創(chuàng)新

仲斌年 嚴(yán)軍

[摘 要] “卓越計(jì)劃”的實(shí)施是貫徹落實(shí)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020年)》和《國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020年)》的重大舉措,具有行業(yè)企業(yè)深度參與培養(yǎng)過程;學(xué)校按通用標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)工程人才;強(qiáng)化培養(yǎng)學(xué)生的工程能力和創(chuàng)新能力三大特點(diǎn)。從青海大學(xué)冶金工程專業(yè)培養(yǎng)“卓越工程師”的實(shí)踐出發(fā),總結(jié)并分析了近幾年所取得的成績和經(jīng)驗(yàn)。

[關(guān)鍵詞] 卓越計(jì)劃;冶金工程;卓越工程師;校企聯(lián)合指導(dǎo)

[基金項(xiàng)目] 2020年度青海大學(xué)課程基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目“冶金電化學(xué)”(JC202003)

[作者簡(jiǎn)介] 仲斌年(1988—),男,青海海東人,博士,青海大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院講師,主要從事濕法冶金及新材料開發(fā)方面的研究;嚴(yán) 軍(1971—),男,青海西寧人,碩士,青海大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院教授,冶金工程教研室主任,主要從事金屬基復(fù)合材料開發(fā)方面的研究。

[中圖分類號(hào)] G642?? [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A?? [文章編號(hào)] 1674-9324(2021)17-0005-04????????????? [收稿日期] 2020-09-13

一、引言

《華盛頓協(xié)議》是國際上最具影響力的工程教育學(xué)位互認(rèn)協(xié)議。自2016年中國正式加入《華盛頓協(xié)議》以來,中國工程教育承載著為中國乃至世界工業(yè)發(fā)展提供人才和智力支撐的新責(zé)任和新使命。深化工程教育改革、建設(shè)工程教育強(qiáng)國,對(duì)服務(wù)和支撐我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型具有非常重要的意義。

“卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“卓越計(jì)劃”)是貫徹落實(shí)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020年)》和《國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要(2010—2020年)》的重大舉措,其核心是培養(yǎng)能夠支撐我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展、具有創(chuàng)新能力和國際競(jìng)爭(zhēng)能力的工程技術(shù)人才,以適應(yīng)我國創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的要求[1-5]。

2011年,根據(jù)教育部《關(guān)于實(shí)施卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃的若干意見》的精神,結(jié)合青海省十大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“雙百工程”建設(shè)需要,在省教育廳、省國資委的大力支持下,青海大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院冶金工程專業(yè)入選青海省首批“卓越計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè)。2013年,冶金工程專業(yè)入選國家第三批“卓越計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè)。由于具有鮮明的工程實(shí)訓(xùn)背景,畢業(yè)生深受企業(yè)和社會(huì)的歡迎。

“卓越計(jì)劃”具有三個(gè)特點(diǎn):一是行業(yè)企業(yè)深度參與培養(yǎng)過程;二是學(xué)校按通用標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)工程人才;三是強(qiáng)化培養(yǎng)學(xué)生的工程能力和創(chuàng)新能力[6]。“卓越計(jì)劃”要求本科工程型卓越工程師工程實(shí)踐時(shí)間累計(jì)達(dá)到一年以上。因此,探索校企聯(lián)合培養(yǎng),體現(xiàn)學(xué)校定位與特色,符合通用標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的卓越工程師培養(yǎng)模式具有重要的意義[1-3]。

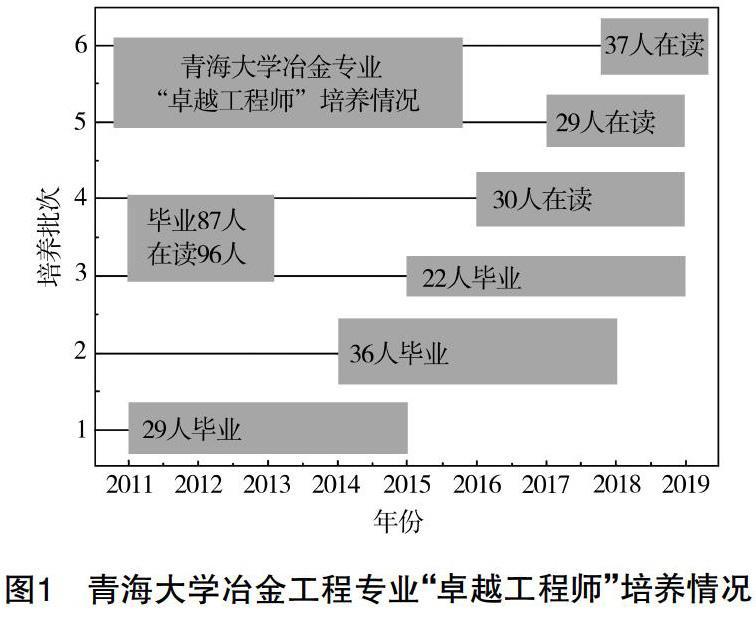

自“卓越計(jì)劃”實(shí)施以來,青海大學(xué)冶金工程專業(yè)積極貫徹“新工科”人才培養(yǎng)教育理念,構(gòu)建校企聯(lián)合培養(yǎng)工程人才新途徑,持續(xù)開展卓越人才培養(yǎng)模式,構(gòu)建“3+1”應(yīng)用型卓越工程師培養(yǎng)體系,建立四年不間斷工程實(shí)踐培養(yǎng)模式,從人才培養(yǎng)模式、師資隊(duì)伍、課程體系和教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法及考核方式、專業(yè)實(shí)踐基地等方面進(jìn)行了建設(shè)和改革,學(xué)生的培養(yǎng)質(zhì)量和工程能力顯著提高。截至2019年,青海大學(xué)冶金工程專業(yè)“卓越工程師”總共培養(yǎng)183人,其中已畢業(yè)87人,在讀96人(圖1)。下面從青海大學(xué)冶金工程專業(yè)在實(shí)施“卓越工程師”培養(yǎng)過程中針對(duì)“卓越計(jì)劃”的三大特點(diǎn)所做的實(shí)踐和創(chuàng)新進(jìn)行分析討論。

二、加強(qiáng)校企聯(lián)合指導(dǎo)

冶金“卓越計(jì)劃”人才培養(yǎng)采取本科卓越工程師培養(yǎng)模式,工程教育實(shí)踐貫穿于四年本科教育過程,專業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃年限為三年,以在校理論教學(xué)為主,實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)為輔;企業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃年限為一年,以實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)為主,依靠本專業(yè)教師和定點(diǎn)企業(yè)工程師聯(lián)合指導(dǎo)和培養(yǎng)。

(一)校外實(shí)踐基地建設(shè)

中國鋁業(yè)青海分公司是全國最大的電解鋁企業(yè)之一,是國家“七五”“八五”期間重點(diǎn)項(xiàng)目,主要產(chǎn)品有重熔用鋁錠、鋁及鋁合金扁錠、鑄軋卷、多品種鋁電解用預(yù)焙陽極及陰極炭塊。2012年2月29日,青海大學(xué)與中國鋁業(yè)青海分公司簽訂“中國鋁業(yè)股份有限公司青海分公司—青海大學(xué)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”,創(chuàng)立創(chuàng)新平臺(tái)“青海大學(xué)—中國鋁業(yè)股份有限公司青海分公司產(chǎn)學(xué)研基地”。

(二)校內(nèi)實(shí)踐基地建設(shè)

冶金工程專業(yè)校內(nèi)工程訓(xùn)練由于受到“高投入建設(shè)、高成本運(yùn)行、高環(huán)保要求”的限制而無法開展。目前,依托2013年青海省重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目資金,建設(shè)了冶金工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室,冶金實(shí)操教學(xué)仿真系統(tǒng)軟硬件及配套設(shè)施已經(jīng)全部到位,冶金卓越班學(xué)生在校期間能進(jìn)行鋁電解、煉鐵、煉鋼等冶金實(shí)操教學(xué)仿真系統(tǒng)工程訓(xùn)練[7]。

(三)校企聯(lián)合指導(dǎo)

“卓越計(jì)劃”項(xiàng)目實(shí)施期間,聘請(qǐng)了企業(yè)內(nèi)具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家和工程技術(shù)人員,特別是具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱的專家參與學(xué)校專業(yè)課程教學(xué),指導(dǎo)學(xué)生畢業(yè)設(shè)計(jì)、企業(yè)實(shí)習(xí)和工程訓(xùn)練等,并由校企專兼職教師進(jìn)行冶金工廠設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、預(yù)焙槽煉鋁、碳素生產(chǎn)等專業(yè)課程的講授。充分利用校企合作平臺(tái),全面執(zhí)行企業(yè)正常考勤,配合課程分小組進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、技術(shù)操作等方面的課程實(shí)習(xí)和工程培養(yǎng);根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)行企業(yè)選題并嚴(yán)格按照學(xué)校質(zhì)量規(guī)范完成畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文),學(xué)期結(jié)束組織校企專家及指導(dǎo)教師進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)答辯工作。

三、深化工程人才培養(yǎng)機(jī)制改革

青海大學(xué)冶金工程專業(yè)在實(shí)施“卓越計(jì)劃”的過程中,高度重視按通用標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)工程人才。學(xué)生入學(xué)后,在一二三年級(jí)陸續(xù)開展工程教學(xué)活動(dòng),通過綜合設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)、工程訓(xùn)練、虛擬仿真實(shí)驗(yàn)、核心課程設(shè)計(jì)、認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)等校內(nèi)實(shí)踐性教學(xué)活動(dòng),培養(yǎng)學(xué)生牢固的工程理念以及基于工程理念解決問題和進(jìn)行開發(fā)的能力。

(一)培養(yǎng)模式改革

冶金工程“卓越計(jì)劃”人才培養(yǎng)模式改革,主要體現(xiàn)在專業(yè)培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和培養(yǎng)方案的改革。培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和培養(yǎng)方案是培養(yǎng)卓越工程師的指導(dǎo)性文件,決定著最終輸送給社會(huì)及企業(yè)的卓越工程師的知識(shí)、能力和素養(yǎng)。

(二)師資隊(duì)伍建設(shè)

冶金工程專業(yè)“卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃”,關(guān)鍵在于能否建設(shè)一支滿足工程技術(shù)人才培養(yǎng)要求的高水平教師隊(duì)伍。冶金工程學(xué)科與其他學(xué)科的顯著區(qū)別在于它的實(shí)踐性、集成性和創(chuàng)新性。工程實(shí)踐是工程學(xué)科的本質(zhì)要求,是工程集成和工程創(chuàng)新的基礎(chǔ),因此,工科教師的工程實(shí)踐經(jīng)歷是其能否勝任工程人才培養(yǎng)重任的基本要求。

2017年,兩名教師在西寧特鋼進(jìn)行為期一個(gè)月的實(shí)踐鍛煉,在此期間學(xué)習(xí)了高爐煉鐵、轉(zhuǎn)爐、電爐煉鋼、爐外精煉、連鑄連軋工藝流程、設(shè)備管理及操作規(guī)程;參觀了高爐原料球團(tuán)礦的焙燒設(shè)備豎爐內(nèi)襯的砌筑過程,全面深入認(rèn)識(shí)煉鐵工藝流程與主體設(shè)備、附屬系統(tǒng);深入一煉、二煉、三煉、煉軋、煉鋼、冷拔、熱鍛等車間,全流程現(xiàn)場(chǎng)跟蹤學(xué)習(xí)。

2018年,三名教師在中鋁青海分公司進(jìn)行為期一個(gè)月的實(shí)踐鍛煉,根據(jù)企業(yè)具體安排,跟隨企業(yè)高級(jí)工程技術(shù)人員系統(tǒng)學(xué)習(xí)電解鋁、鑄造、碳素生產(chǎn)工藝流程,熟悉實(shí)踐過程中具體崗位的職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容。

(三)課程體系和教學(xué)內(nèi)容改革

冶金工程是傳統(tǒng)的高耗能產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前有色金屬冶金企業(yè)向高精密、合金化的方向轉(zhuǎn)型,高校教學(xué)落后于生產(chǎn)實(shí)際,迫切需要學(xué)生掌握最新知識(shí),尤其是固體廢棄物利用、冶金新工藝等方面的知識(shí)。冶金工程專業(yè)課程體系和教學(xué)內(nèi)容改革主要側(cè)重于應(yīng)用方面,充分利用校內(nèi)外實(shí)踐基地,加強(qiáng)實(shí)踐環(huán)節(jié)的教學(xué)。課程體系改革重組方面,具體將冶金工程專業(yè)的課程劃分為公共基礎(chǔ)課(包括公共基礎(chǔ)必修課和素質(zhì)類公共選修課);學(xué)科平臺(tái)課;專業(yè)基礎(chǔ)課;專業(yè)課;集中進(jìn)行的實(shí)踐性教學(xué)。冶金工程“卓越計(jì)劃”課程體系和教學(xué)內(nèi)容調(diào)整架構(gòu)見圖2。

“卓越計(jì)劃”課程體系和教學(xué)內(nèi)容改革主要體現(xiàn)在:一是開設(shè)創(chuàng)新思維與方法課程,由獲得國家創(chuàng)新工程師資格的師資進(jìn)行授課,使學(xué)生掌握國際主流的TRIZ理論中的各種方法和工具,將理論更好地應(yīng)用于實(shí)踐,為將來成為創(chuàng)新型人才和解決工程實(shí)際問題奠定基礎(chǔ);二是根據(jù)青海省有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和畢業(yè)生就業(yè)趨勢(shì),專業(yè)課程中壓縮熔鹽電化學(xué)、有色金屬真空冶金和專業(yè)英語選修課時(shí),增設(shè)預(yù)焙槽煉鋁課程,服務(wù)地方經(jīng)濟(jì),滿足區(qū)域人才需求,課程體系設(shè)置更加注重精細(xì)化和實(shí)踐性;三是在第三個(gè)夏季小學(xué)期,依托冶金虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行電解鋁生產(chǎn)虛擬仿真實(shí)訓(xùn),使學(xué)生在學(xué)習(xí)專業(yè)課程后,按工藝操作規(guī)程在虛擬環(huán)境中開展實(shí)訓(xùn),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)3D漫游,實(shí)現(xiàn)真實(shí)實(shí)訓(xùn)不具備或難以完成的教學(xué)功能;四是冶金工廠設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、預(yù)焙槽煉鋁、碳素生產(chǎn)等專業(yè)課程由專兼職教師聯(lián)合授課,生產(chǎn)實(shí)習(xí)由4周增加至12周,配合課程分小組進(jìn)駐鋁電解或碳素車間,全面執(zhí)行企業(yè)正常考勤,進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)作、技術(shù)操作等方面的課程實(shí)習(xí),使學(xué)生全面認(rèn)知鋁電解生產(chǎn)過程,深入了解工藝流程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、設(shè)備使用及企業(yè)管理等方面的知識(shí);五是加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和雙導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)建設(shè),強(qiáng)化畢業(yè)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的實(shí)踐應(yīng)用性,畢業(yè)實(shí)習(xí)及畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)完全在企業(yè)進(jìn)行,學(xué)生結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行企業(yè)選題,并在不斷參與生產(chǎn)實(shí)踐過程中撰寫畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文),學(xué)期結(jié)束組織校企相關(guān)專家進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)答辯;六是增加學(xué)校期間基礎(chǔ)實(shí)踐教學(xué)和企業(yè)期間工程訓(xùn)練的比重,形成結(jié)構(gòu)合理、特色鮮明的專業(yè)核心課程群,由雙方共同論證并修訂教學(xué)大綱和計(jì)劃,形成符合地方電解鋁行業(yè)發(fā)展的卓越工程師知識(shí)、能力、素養(yǎng)培養(yǎng)通用標(biāo)準(zhǔn);七是重點(diǎn)建設(shè)有色冶金原理、冶金傳輸原理、冶金設(shè)備、預(yù)焙槽煉鋁、碳素生產(chǎn)等核心課程的教材、課件和課外輔導(dǎo)材料,實(shí)時(shí)完善教學(xué)大綱、教學(xué)計(jì)劃、課程體系及課程內(nèi)容。

四、強(qiáng)化培養(yǎng)學(xué)生的工程能力和創(chuàng)新能力

(一)工程能力培養(yǎng)

冶金工程“卓越計(jì)劃”人才培養(yǎng)模式改革,主要體現(xiàn)在專業(yè)培養(yǎng)方案的改革。培養(yǎng)方案是培養(yǎng)卓越工程師的指導(dǎo)性文件,決定著最終輸送給社會(huì)及企業(yè)的卓越工程師的知識(shí)、能力和素養(yǎng)。培養(yǎng)方案包括校內(nèi)學(xué)習(xí)和企業(yè)學(xué)習(xí)兩部分,兩個(gè)階段的學(xué)習(xí)分別制定相應(yīng)的校內(nèi)教學(xué)計(jì)劃和企業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃。一是在第七學(xué)期,依靠專兼職教師對(duì)部分專業(yè)課程進(jìn)行集中理論授課。生產(chǎn)實(shí)習(xí)采用駐廠方式共計(jì)12周,學(xué)生經(jīng)過安全教育、配備全套工作服后分配至各車間,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)考勤制度,由技術(shù)人員和專業(yè)教師聯(lián)合指導(dǎo),每名技術(shù)人員指導(dǎo)2名學(xué)生,分小組進(jìn)駐鋁電解、碳素、鑄造、板帶車間進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)作、技術(shù)操作等方面的實(shí)習(xí)。二是在第八學(xué)期聘請(qǐng)企業(yè)工程師作為主指導(dǎo)(專業(yè)指導(dǎo))教師,專業(yè)教師作為副指導(dǎo)(論文格式審定)教師;根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)企業(yè)選題,采用校企分組指導(dǎo)的方式,企業(yè)導(dǎo)師和專業(yè)教師至少保證每周與學(xué)生見面指導(dǎo)一次。

(二)創(chuàng)新能力培養(yǎng)

2014年8月,經(jīng)青海省科技廳批準(zhǔn),依托青海大學(xué)現(xiàn)有師資隊(duì)伍,建立“青海省創(chuàng)新方法研究中心”。中心有17人獲得國家創(chuàng)新工程師認(rèn)證證書,其中,2人為三級(jí)證書、14人為二級(jí)證書、1人為一級(jí)證書。2016—2017學(xué)年第一學(xué)期起,開設(shè)創(chuàng)新思維與方法課程,利用創(chuàng)新師資隊(duì)伍進(jìn)行授課,使學(xué)生學(xué)習(xí)國際主流的創(chuàng)新方法,為提高大學(xué)生的團(tuán)隊(duì)意識(shí)、創(chuàng)新素質(zhì)和創(chuàng)新能力,將來步入社會(huì)應(yīng)用創(chuàng)新方法進(jìn)行技術(shù)研發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)。

五、總結(jié)與展望

青海大學(xué)冶金工程專業(yè)實(shí)施“卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃”,充分利用了本校的專業(yè)特色和辦學(xué)優(yōu)勢(shì),依據(jù)行業(yè)對(duì)專業(yè)人才培養(yǎng)的要求,采用雙導(dǎo)師制度同大中型企業(yè)建立校企聯(lián)合培養(yǎng)體系,配備富有工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員和輔導(dǎo)教師,共同開展培養(yǎng)模式、基地建設(shè)、教材建設(shè)、師資培養(yǎng)等方面的改革,取得了較好的成效。

參考文獻(xiàn)

[1]余興昌,嚴(yán)軍,曹海蓮.冶金工程專業(yè)應(yīng)用型“卓越工程師”創(chuàng)新人才培養(yǎng)計(jì)劃的思索與實(shí)踐[J].科教導(dǎo)刊(上旬刊),2013(8):57-58.

[2]龍木軍,陳登福,段華美.冶金工程“卓越計(jì)劃”校企聯(lián)合工程實(shí)踐教育的探討[J].中國冶金教育,2017(2):79-82.

[3]李容,肖潔.卓越計(jì)劃下冶金工程專業(yè)教改措施探析[J].人才資源開發(fā),2016(16):238.

[4]袁靜,呂忠.卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃在我校的實(shí)踐[J].安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2017,34(2):93-94.

[5]章順虎,于學(xué)斌,楊維翰,等.卓越計(jì)劃下冶金工程專業(yè)教改措施探究[J].中國冶金教育,2015(1):7-10.

[6]戴玉華,顧凱,黃建平,等.“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”企業(yè)學(xué)習(xí)階段培養(yǎng)方案制定的探討[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索,2012,31(12):189-191+203.

[7]嚴(yán)軍,馬曉藝,曹海蓮.基于“卓越計(jì)劃”鋼鐵冶金學(xué)仿真實(shí)訓(xùn)創(chuàng)新研究[J].價(jià)值工程,2018,37(4):217-220.

Practice and Innovation of “Excellent Engineer” Training in Metallurgical Engineering Major

in the New Era

ZHONG Bin-nian, YAN Jun

(School of Mechanical Engineering, Qinghai University, Xining, Qinghai 810016, China)

Abstract: The implementation of “excellent engineer training program” is a major reform plan for higher education, which implements the Outline of National Medium and Long Term Education Reform and Development Plan(2010-2020) and the Outline of National Medium and Long Term Talent Development Plan(2010-2020). It has three characteristics: (1) industry enterprises deeply participate in the training process; (2) schools train engineering talents according to general standards and industry standards; (3) strengthening the training of students engineering ability and innovation ability. Based on the practice of training “excellent engineers” in metallurgical engineering major of Qinghai University, this paper summarizes and analyses the achievements and experience gained in recent years.

Key words: “excellent engineer training program”; metallurgical engineering; excellent engineers; joint guidance of schools and enterprises