三重螺旋視角下創新要素區域分布及其對創新產出的影響研究

王成軍,王曉旭,秦 素,胡登峰

(1.安徽財經大學工商管理學院,安徽 蚌埠 233030;2.泰安銀行股份有限公司,山東 泰安 271000)

一、問題的提出

自21 世紀以來,我國不斷強調創新在經濟可持續發展中的重要作用。為把我國建設成創新型國家,中央和地方政府部門對于創新資源的投入不斷加強,把深入貫徹落實創新發展戰略擺在了重要位置。全球化背景下,我國全球創新指數排名不斷上升。2019 年7 月世界知識產權組織、美國康奈爾大學和英士國際商學院聯合發布的《全球創新指數報告(Global Innovation Index 2019)》顯示,我國首次在126 個經濟體中擠進前15 強。這表明我國實施的創新驅動發展戰略在提高國家競爭力中取得了一定成果。

我國政府為促進國家創新能力提升,鼓勵企業與高校、科研院所多方合作,促使知識產出盡可能地轉化為技術創新。2012 年教育部、財政部實施的“高等學校創新能力提升計劃”,旨在促進政府、企業、高校以及科研院所等各創新主體的合作,使“政產學研”協同創新成為提高國家科技創新力的重要戰略選擇以及國家創新系統的重要部分[1]。加快高校創造的知識向企業應用轉化,促進企業加大研發投入進行技術創新,可以提高中國的科技競爭力。

然而,盡管我國的整體創新水平穩步發展,但是區域發展質量不平衡,區域與區域之間的創新發展狀況仍差別較大。由于各區域在自然環境、地理位置、產業結構、發展歷史等方面不同,所以不同區域創新能力和創新模式尚存在一定的差異。在此背景下,各區域創新要素投入的情況如何?不同區域的創新要素投入對區域創新產出的影響有何不同?如何針對區域創新發展現狀的差異,提出一些引領性建議和可能性舉措,選擇具體可行的實現路徑?本文基于以上問題展開研究并提出了相關政策建議,對我國加快創新型國家建設具有現實意義。

二、文獻綜述

基于所研究問題,本部分主要針對協同創新各主體對創新產出的影響機理、區域創新能力差異及創新要素選擇等研究現狀進行回顧,在此基礎上對已有研究成果進行述評。

(一)政產學三重螺旋創新模型研究

美國的Etzkowitz 和荷蘭的Leydesdorff[2]于1995 年提出三重螺旋理論,他們認為大學、產業和政府之間相互作用,三個機構之間可以“起到甚至某種意義上替代其他機構范圍內的作用或效果”。王成軍、秦素和汪金龍[3]梳理了三重螺旋的國內外背景、經典文獻、國際會議,并在此基礎上探究了麻省理工學院的三重螺旋應用研究的案例。蔡瑜琢和埃茨科維茲[4]給出了三重螺旋的過去、現在與未來的理論化過程。張藝和陳凱華[5]給出了官產學三螺旋創新的國際研究:起源、進展與展望。許長青[6]探討了三重螺旋模型的政策運用、結構調整以及理論反思的議題。邵進[7]指出通過官產學之間的合作可以產生全新的創新發展動力機制。王成軍、陳忠衛和許理存[8]提出三重螺旋條件下實現自主創新政府、產業、高校相互配合的建議。杜勇宏[9]認為通過企業界、大學和政府部門三者之間的合作能夠達到螺旋上升共同發展的狀態。

繼而,安宇宏和鄭成功[10]通過對日本的三重螺旋創新體系的演進發展與績效表現進行探討,在此基礎上提出適用中國的管理啟示。王成軍、付祥云、劉漸和[11]以國家科技進步獎為例探討了基于官產學的區域創新能力建設議題。何梟、郭麗娜和周群[12]利用三重螺旋相關理論對國家實驗室的多方協同創新的獲得進行了測度。王成軍、余曉芳、陳忠衛[13]以三重螺旋為研究視角,對中國各區域創新水平的差異性進行了實證研究。李梅芳、王俊、王彥彪等[14]研究了三重螺旋體系下的區域創業議題。王成軍、王永慧、胡登峰[15]研究了基于三重螺旋的安徽省區域創新能力評價及空間分布特征實證研究。周春彥和埃茨科威茲[16]給出了一個為達到創新與聯合國可持續發展目標的雙三重螺旋創新模型的框架研究。王成軍、方明、王肖肖[17]在三重螺旋框架下探討了“中國科技成果轉化為何有米難為炊”議題。王成軍、徐雅琴、方明等[18]給出了三重螺旋視角下合肥創新發展的建設主體研究。

(二)區域創新要素與區域創新能力差異研究

國內很多學者從多種角度開展了對區域創新能力的研究。岑曉騰[19]在對區域創新水平評價時基于復合系統和系統動力學理論,將創新要素依據包括“科技創新”和“協同能力”的發展子系統要素和包括“創新環境”和“創新效果”的支持子系統要素進行分類,對滬嘉杭三地的創新水平進行比較評價。劉揚[20]將城市創新能力的影響因素分為以人才要素、資金要素和技術要素以及環境要素,并對各個創新要素在空間上的分布情況進行聚類分析。郝鋮文[21]從創新知識存量、物質資源存量和人才資源存量三個角度以及區域創新驅動發展水平進行了時空分析,描述了區域間的差異。王德青等[22]通過拓展過的聚類分析法對我國區域創新水平進行分類,比較了區域間協同創新發展模式的不同之處,并對各地區創新水平不同的原因進行了研究。

不少學者從空間溢出效應的角度對區域創新能力展開研究。李斌[23]將創新能力分為知識創新、政府支持與服務、創新基礎環境以及技術創新能力四個部分,在此基礎上對我國35 個地級市的創新能力進行評價,并借助探索性空間數據分析了區域創新能力的時空演化規律。方遠平、謝蔓[24]使用省域面板數據的空間計量模型研究發現我國省域的創新投入與產出要素均呈現出空間正相關性,且空間集聚性與空間差異性并存,并詳細地對區域的差異進行了比較分析。

(三)協同創新各主體對創新產出的影響機理

協同創新是政府、高校、企業以及中介機構等組織以創新為中心,協同響應開展跨部門資源整合活動的機制。白俊紅[25]指出企業、政府和高校等區域創新系統的主體若配合得當,就可以促進地區的創新效率。高校和科研院所掌握前沿技術與知識,是地方生產知識、培養人才的重要載體,可以為企業輸送人才并提供技術、知識的理論支持。企業可以為高校提供市場信息和研發資金,從而促進高校的知識、技術研究。政府可以通過制定政策法規,規范高校、企業等主體以及各主體互動的創新行為,或通過直接資助彌補研發主體的資金缺口來促進區域創新活動[26]。

在創新要素空間自相關的研究背景下,王銳淇[27]比較了我國東西部地區政府對企業研發活動的資金支持對區域創新能力的影響差異,并指出不同程度的政府資金支持會影響區域的創新模式。學者認為企業、科研院所和政府對區域創新能力有顯著的影響且企業的影響最大,政府對區域創新的影響存在爭議。高月姣、吳和成[28]研究了創新主體及其交互活動對創新能力的影響,發現企業、高校及金融機構的創新活動以及政府與企業的交互、政府與高校的交互作用對區域創新能力都有顯著正向作用,其作用程度有所差別。

通過文獻回顧,可以發現,國內學者對于區域創新能力的評價與比較的研究成果豐富。研究所選的創新要素多種多樣,創新要素既有單指標要素也有多指標的創新要素系統。選擇不同的創新要素會影響研究視角,并會形成不同的研究建議。由于企業、高校與政府作為區域創新系統的重要組成部分,其不同的行為會影響區域創新產出。但是在三重螺旋的框架下企業、高校、政府這三個主體作為創新要素投入方進行區域創新活動的研究較少。因此本文以企業、高校、政府作為區分不同類型創新要素的依據,比較不同區域的不同創新主體的創新要素投入及其交互作用對區域創新產出影響的差異性。對各個主體在不同區域的創新活動給出具體的指導意見,具有重要的實踐意義。

三、研究設計

(一)創新主體的創新要素指標體系構建

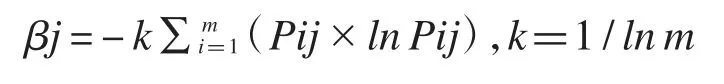

本文所研究的創新主體為政府、企業和高等院校。考慮到所選主體創新要素指標體系的代表性、邏輯嚴謹性和數據可得性,為較全面表示各區域主要創新主體的創新投入水平與區域創新主體間的交互作用,本文借鑒國內學者余曉芳[29]、蘇屹等[30]、高月姣[28]、邵桂波[1]等人的研究構建創新投入要素指標。主要分為政府子系統、企業子系統、高校子系統分別代表區域創新的政府支持要素、知識應用、技術創新要素和創新知識要素,并構建代表各主體交互作用的主體聯結系統。

大學科技園依托創新力較強的高校,整合企業、高校和政府以及科研院所等創新主體的優勢資源,培育并提升區域協同創新能力,是我國創新系統的重要組成,是創新驅動發展戰略的重要載體[31]。因此本文將國家級大學科技園作為衡量區域創新協同關聯的指標。此外,用地方高校當年科技支出中企事業單位委托資金占比作為衡量區域創新產學關聯的指標。具體指標體系如表1所示。

指標權重的確定既可以用以德爾菲法為代表的主觀賦權法,又可以用涵蓋熵權法、層次分析法、變異系數法等方法的客觀賦權法。結合本文研究的需要,本文采用熵權法對創新主體創新活動相關指標權重進行賦值,賦值結果如表1所示。同時,計算各指標的得分值。其主要步驟如下:

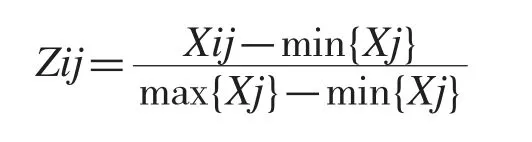

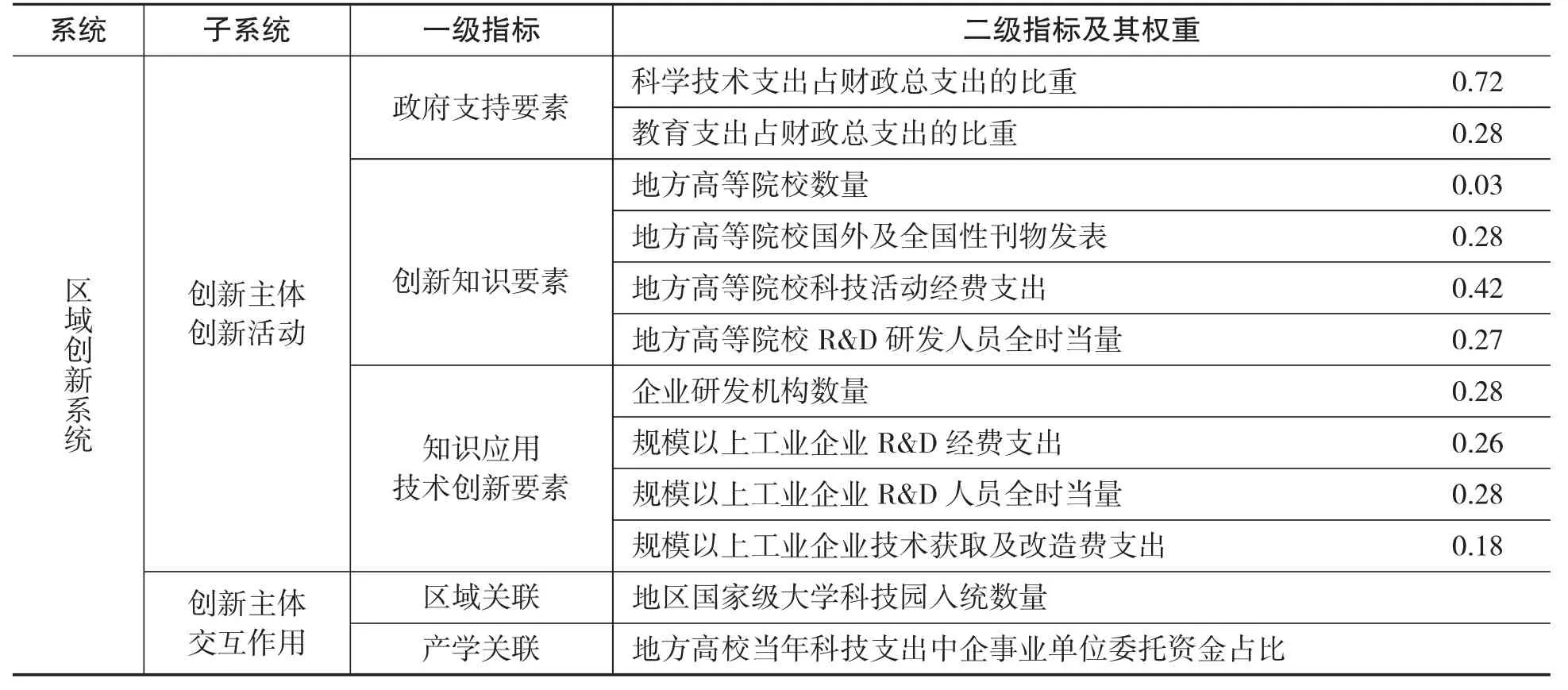

(1)原始數據標準化。本文使用極差標準化對數據進行標準化處理。由于極差標準化后必有0值,而后期熵值法步驟中需要對數處理,因此本文將極差標準化后的值均加上一個略大于0 的極小正數后獲得非負標準化矩陣。第i 個地區第j 個指標的標準化值Zij 為:

(2)計算第i 個地區第j 個指標值的比重:

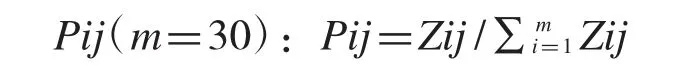

(3)計算指標的信息熵βj:

(4)計算信息熵冗余度dj:dj=1-βj

綜上得區域創新指標體系如表1 所示。

表1 區域創新要素指標體系

(二)變量選擇設定

為研究不同區域的創新要素對創新產出的影響作用,變量選擇設定情況如下:

(1)被解釋變量:區域創新產出(OUT),本文使用區域規模以上工業企業專利總產出代表區域創新產出變量。

(2)解釋變量:區域創新主體及其協同要素,主要有政府支持要素投入(GOV),創新知識要素投入(UNI)和創新知識、技術資源要素投入(IND),以及代表主體間協同的區域關聯度(PARK)和產學關聯度(UIC)。前三項變量均由標準化矩陣與權重矩陣獲得的要素投入水平代替,后兩者分別由國家入統科技園數量和企事業單位委托資金占高校科技支出的比重表示。

(3)控制變量:經濟發展水平(EP),由人均國內生產總值表示;區域創新需求(COM),由居民消費水平表示;基礎設施水平(INF),由當年公路里程表示;產業結構(THI),由第三產業增加值占地區GDP 比重表示。用以衡量以上控制變量的數據均來自《中國統計年鑒》(2013—2019 年)。

(三)計量模型構建

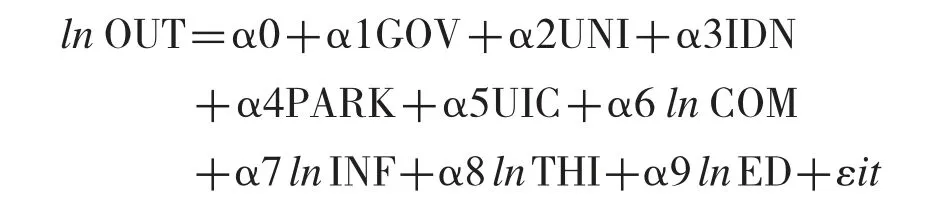

由于本文要研究區域的創新要素投入對區域產出的影響,根據該研究目的,用創新產出(OUT)作解釋變量構建面板回歸模型如下:

式中,α0 表示常數項,α1~α8為對應變量的系數,εit 為隨機擾動項,ln 表示對應變量做對數化處理。由于創新要素的投入與獲得相應創新產出之間有一定時間延遲,所以本文所有的解釋變量和控制變量均做滯后一期處理。

(四)數據來源

本文所選取的研究對象為中國30 個省、直轄市、自治區,因西藏的相關指標數據缺失嚴重,故而將西藏排除在外。為保證數據的真實性和可靠性,本文所選指標的數據均來自于官方網站發布的統計年鑒,主要包括《中國統計年鑒》《中國火炬統計年鑒》《高等院校科技統計資料匯編》《中國科技統計年鑒》,時間跨度為2013—2019 年七年,對個別指標做對數處理后,獲得原始數據。

四、實證分析

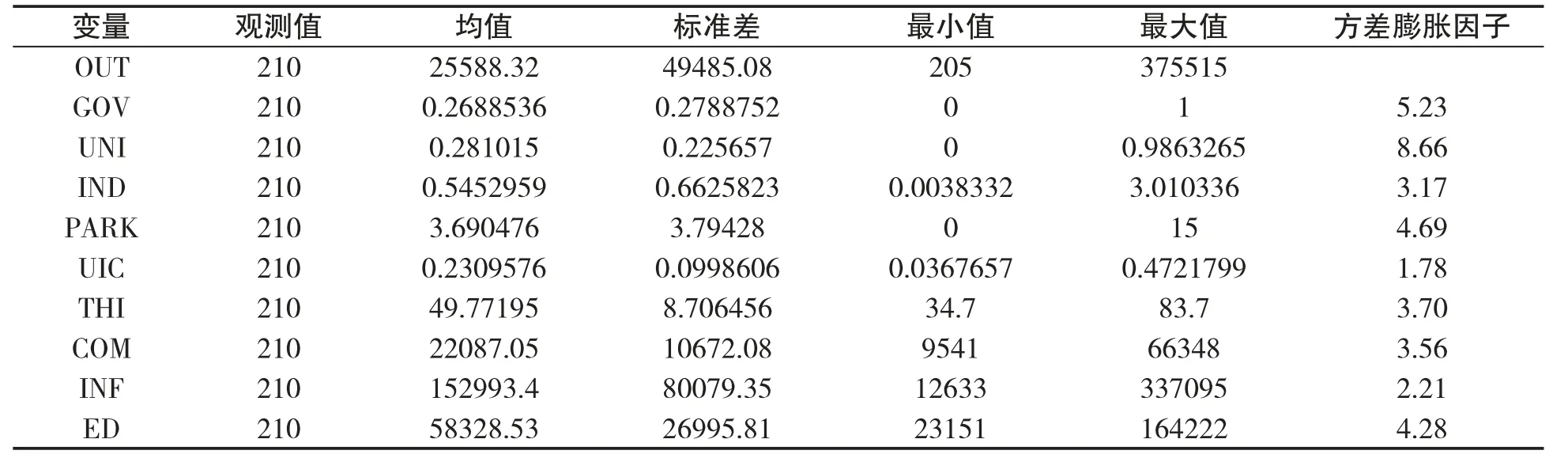

(一)變量的描述性統計及多重共線性檢驗

對文章所有變量的描述性統計與多重共線性檢驗結果如表2 所示,可以看出,各變量的分布存在較大差異,說明不同地區的創新產出與創新投入存在較大差異。所有變量的VIF 值均小于10,即不存在嚴重的多重共線性問題。

表2 變量的描述性統計及vif 值

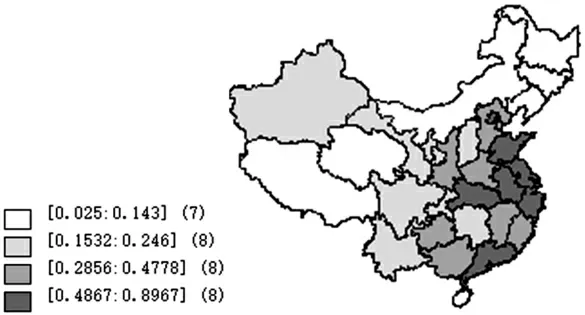

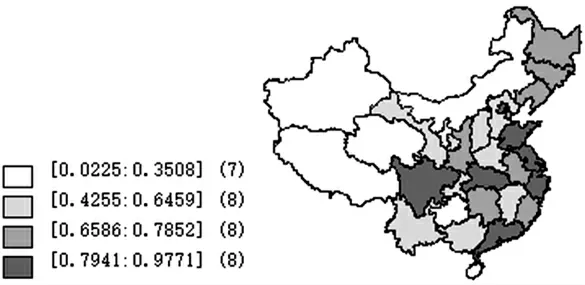

(二)創新要素區域分布(以2018 年數據為例)

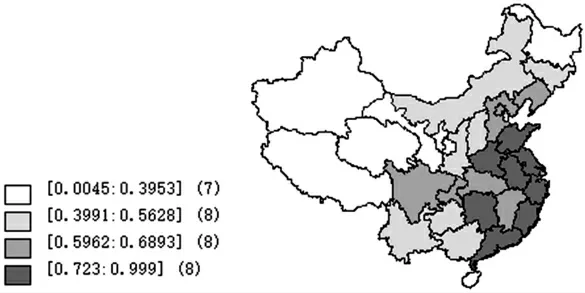

根據文章第三部分,通過熵值法賦權并得到政府支持要素、知識應用與技術創新要素和創新知識、技術資源要素這三個指標的得分值后,利用GeoDa 軟件繪制出2018 年中國31 個省、市、自治區各主體創新要素投入的四分位圖,西藏的數據以各個指標的最低值賦值,在本文不做討論。圖1、圖2、圖3 分別表示了政府、高校、企業的創新要素投入的區域分布狀況。總體上看,沿海地區的各個創新主體的創新要素投入普遍高于內陸地區,東部地區高于西部地區;山東、廣東、江蘇和浙江這四個省的各個創新主體的創新要素投入都處在較高的水平,而青海和海南的各個主體的創新要素投入水平普遍偏低;北京與上海的政府與高校的創新要素投入水平高,而企業的創新要素投入不占優勢。

圖1 政府創新要素投入區域分布

圖2 高校創新要素投入區域分布

圖3 企業創新要素投入區域分布

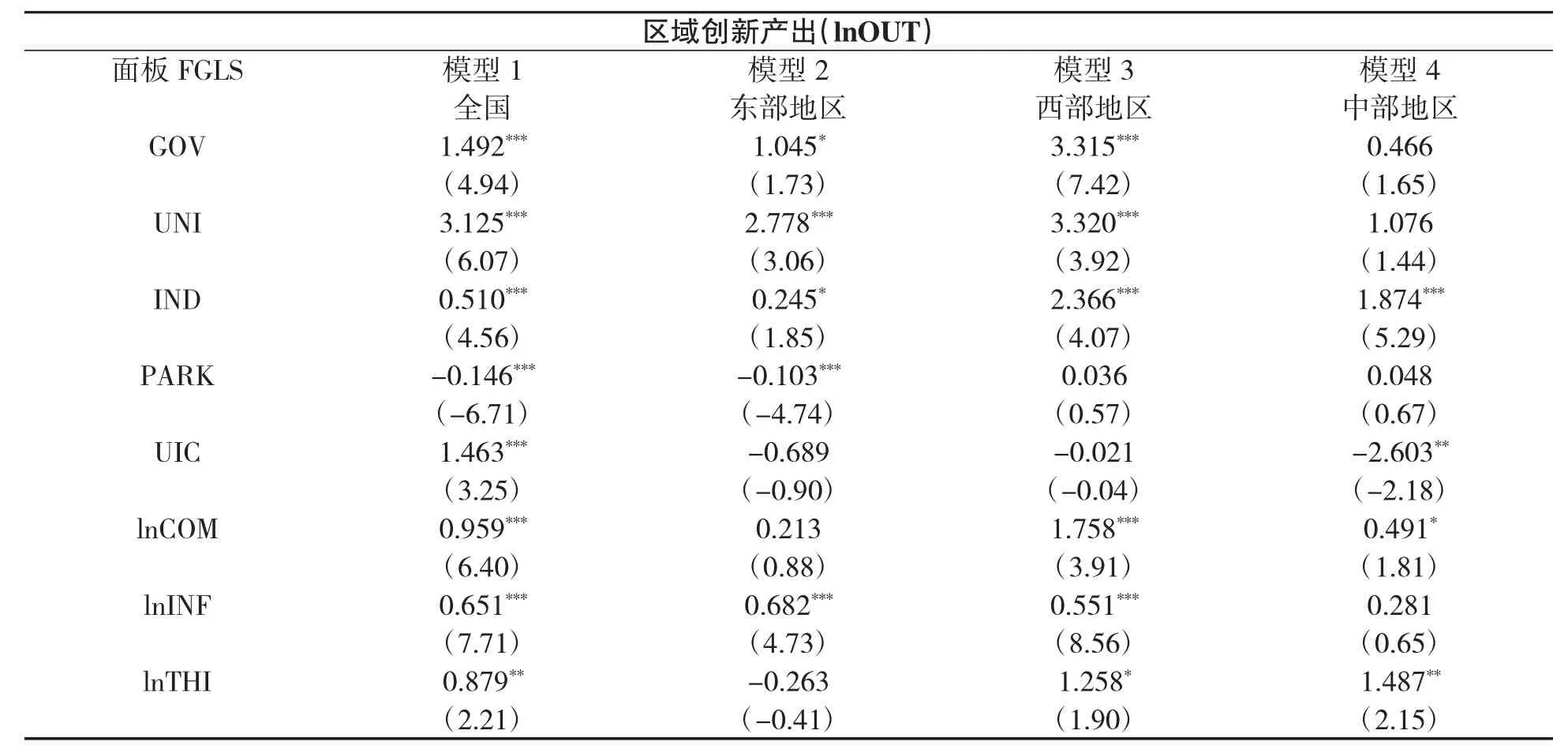

(三)創新要素對區域創新產出影響的實證結果

對30 個地區7 年的數據構造面板數據使用可行廣義最小二乘法(FGLS)對模型的系數進行估計,回歸結果如表3 所示。

模型1 估計了在全國范圍內,各個主體的創新要素以及協同作用對區域創新產出的影響作用。可以看到,經濟發展水平(ED)對區域創新產出不存在顯著的影響,區域關聯度(PARK)對區域創新產出存在顯著的負向影響,其他變量均顯著地促進了區域創新產出。

總而言之,企業、政府、高校合理調度各主體的創新要素可以有效地促進企業的創新活動,且創新各主體間的互動有利于區域創新產出,因此我國應重視創新主體間的互動與協作,推動“政產學”互動模式的發展。

由于我國幅員遼闊,因此各個區域間資源條件已經形成的創新模式和創新氛圍等有所不同,且創新要素及主體間的協同作用對創新產出會有不同的影響。因此本文進一步對我國中、東、西部的企業創新活動情況進行對比分析。根據國家統計局2011 年發布的經濟區域劃分情況,我國東部地區包括:北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南;中部地區包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地區包括:內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆。因西藏的相關指標數據缺失嚴重,故而將西藏排除在外。

表3 中模型2 研究了東部地區創新要素對區域創新產出的影響。可以看出東部地區的企業、政府、高校的創新要素投入均顯著地促進了區域的創新產出;區域關聯度(PARK)對創新產出有顯著的負向影響,而產學合作(UIC)對創新產出沒有顯著影響;地區創新需求(COM)、產業結構(THI)對提高東部區域創新產出沒有顯著影響,基礎設施建設(INF)和經濟發展水平(ED)對提高東部區域創新產出有顯著正向影響。

表3 中模型3 研究了西部地區創新要素對區域創新產出的影響。與東部地區一樣,西部地區的企業、政府、高校的創新要素投入均顯著地促進了區域的創新產出,而區域間聯系(PARK)和產學合作(UIC)對創新產出沒有顯著影響;區域基礎設施建設(INF)、區域創新需求變量(COM)、產業結構(THI)對西部地區創新活動有顯著的正向影響,而經濟發展水平(ED)對西部地區創新活動有顯著的負向影響。

表3 中模型4 研究了中部地區創新要素對區域創新產出的影響。與東、西部地區不同,政府和企業創新要素的投入對促進中部地區的創新產出無顯著影響,而產業技術資源要素投入(IND)顯著地影響了區域創新產出;區域間聯系(PARK)對促進中部地區的創新產出無顯著影響,而產學合作(UIC)對促進創新產出有顯著的負向影響;區域創新需求變量(COM)、產業結構(THI)能夠顯著地促進中部地區創新產出,而區域基礎設施建設(INF)和經濟發展水平(ED)無顯著影響。

表3 回歸分析結果

綜上,政府的支持、高校創新資源的投入和企業技術創新與應用均有效地促進了區域的創新產出,且相比之下,企業的作用最大。這表明在我國創新系統中,企業居于主體地位,政府的研發資金資助行為對東、西部地區,尤其是西部地區的創新活動有顯著的影響,高校的知識儲備以及區域內創新主體的協同作用也在東、西部地區較為顯著。而我國各地區創新主體之間的協同作用不能顯著有效地促進各個地區的創新產出,形成生產力。因此,我國三重螺旋協同創新合作模式仍需優化和改進。

五、結語與討論

(一)研究結論

本文研究了企業、政府和高校這三個創新主體創新要素的區域分布狀況,并分析了創新要素及主體的協同作用對區域創新產出的影響。

首先,構建了區域創新要素指標體系,以2018年數據為例,利用GeoDa 軟件分析了創新要素投入在區域間的差異,發現沿海地區普遍高于內陸地區,東部地區高于西部地區;山東、廣東、江蘇和浙江四省各創新主體的創新要素投入都處在較高的水平,而青海和海南的各創新主體的創新要素投入水平普遍偏低。

其次,本文利用中國30 個省市2013—2019年的面板數據進行回歸分析,研究創新要素及主體的協同作用對區域創新產出的影響。企業、政府、高校合理調度各主體的創新要素可以有效地促進企業的創新活動,且創新各主體間的互動有利于區域創新產出,因此我國應重視創新主體間的互動與協作,推動“政產學”互動模式的發展。

最后,考慮到各區域間資源條件、創新模式和創新氛圍等差異,本文針對我國中部、東部、西部地區創新要素對區域創新產出的影響進行實證研究與對比分析。發現不同區域創新要素及主體協同對創新產出的影響具有差異性。政府的研發資金資助行為對東、西部地區,尤其是西部地區的創新活動有顯著的影響,高校的知識儲備以及區域內創新主體的協同作用也在東、西部地區較為顯著。而我國各地區創新主體之間的協同作用不能顯著有效地促進各個地區的創新產出,形成生產力。因此,我國三重螺旋協同創新合作模式仍需優化和改進。

(二)實踐啟示

基于上述研究結論,得出如下實踐啟示:

首先,我國區域創新要素分布不均衡問題應得到重視。對于山東、廣東、江蘇和浙江等東部省份,應利用自身資源優勢推動創新強—弱區域合作,通過技術交易市場帶動周邊區域創新要素投入水平。對于青海和海南等省份,國家應給予特殊政策支持,一方面鼓勵當地創新要素的投入發展,另一方面推動創新要素投入高水平地區對低水平地區的創新援助,由此提升我國整體創新水平。

其次,企業的創新投入被證明利于區域的創新產出。政府應在區域協同創新系統中做好引導者,確保企業在創新系統中的主體地位,以研發資金補貼等方式支持企業創新活動。Etzkowitz[32]指出,高等院校除了傳統的教育教學和一般的研究任務外,還應將經濟和社會發展作為一項新任務,促進技術創新和經濟增長。高校是我國區域創新系統的知識提供方,要使高校在區域創新系統中發揮作用,特別對于我國東部和西部地區來說,高校的研究活動應適當地基于高校所在地的實際情況,具有現實應用性的研究更能吸引當地創新主體的借鑒與咨詢。

最后,我國產學合作機制還需要進一步優化。優化產學合作機制可以更好地發揮高校在區域協同創新活動中的作用。此外,我國創新要素投入區域間的不均衡性與區域經濟發展水平和創新環境等客觀因素不同有關,如何將有限的資源發揮最大的價值,離不開區域間創新主體的協調與合作,使創新投入能獲得1+1>2 的效應。盡管我國一直強調產學合作的重要性并且開展了一系列舉措來推進高校與企業的互動,但研究結論表明當前我國的產學合作效應尚不明顯。政策管理者如何有效解決產學合作創新體制機制的不完善問題,仍是區域創新研究亟待解決的課題之一。