文化景觀粒子云的界定與度量

趙中建,梁君蘭

(南京航空航天大學,南京 210016)

近些年來,不但文脈的保護、發掘、開發與利用成為景觀規劃與設計核心內容之一,而且伴隨著文化遺產保護與文化建設的蓬勃發展,越來越多的文化景觀得到開發和利用。但是,設計過程中的思路普遍固化為文化符號挖掘>符號語言創新>創新性符號的景觀空間應用。這種對文化景觀的片面理解,為文化景觀的系統開發帶來如下困境:過度符號化的文化景觀空間未能再現文化形態,使景觀空間缺乏文脈價值;復雜而無序的文化元素創新應用,未能構建文化的有效傳承;文化要素的復古風尚未能適應現代人的文化審美需求;新時代下的文化景觀構建過于表面化,文化景觀的生命力激發不足。此類問題的實質仍舊是對文化景觀的片面理解。因此,筆者認為,將文化景觀納入到時間T和空間S的動態空間模式下,對文化景觀進行綜合判斷,將會成為一種有效的方法。

1 研究背景

1.1 研究綜述

文化與文明這一對熱詞,是一個既明確而又模糊的概念。一方面,它們都用來描述人類改造自然和利用自然過程中形成的人類活動形態,文化是文化發展的前提與基礎,文明是更高級、更先進、更有積極意義的文化[1];它們都是滿足日常生活和生存需要所創造的生計文化,共同構成一個系統[2]。另一方面,它們具有兩義性,既可以用來描述人對世界改造過程中產生的事實,又可以用來標識一種價值判斷[3]。當側重對事實的描述時,其定義如同愛德華·泰勒(E·B·Tylor)說的那樣:用來描述一切社會人所掌握的知識、信仰、道德、藝術、法律等才能與生活習慣構成的復雜整體[4];當側重價值判斷的用法時,文明的事件不一定就是一種文化,而文化事件并不一定是文明,有時候文明與文化同義。但是,人們爭論和研究結果證明一個共識:本文所研究的景觀物質實體具有雙義性——具體景觀空間既是一種文明,也是一種文化。

根據Peet R和克里斯·吉布森(Chris Gibson)、戈登·韋特(Gordon Wait)對現代地理學的研究,近代地理學的發展進程及思潮,歸納為自智人開始,人們觀察、認識與研究所處的環境和人類自身存在兩條主線:基于地球表層規律的觀察與認識;將“景觀”文化領域的概念引入地理學,用來探索自然景觀轉化為文化景觀的過程,進而發展為地理學家卡爾·索爾(C.O.Sauer)指出的文化景觀概念,即人類按照自身的文化標準對自然與生物施加影響,把其變成文化景觀,是“附著在自然景觀上的人類活動的形態”[5-7]。自此,文化地理學逐步發展成為地理學的一個分支,文化景觀成為這一學科的基本概念,其研究的起點一致以描述或記錄文化要素的空間差異和空間分布為主要研究內容[8]。20世紀80年代該領域的研究重心轉向了人文要素,側重人類社會與文化、經濟、政治的結構綜合分析[9]。可見,今天文化景觀概念已經成為研究特定地理空間中由文化、自然、社會、政治、經濟所構成的綜合系統。

而1992年召開的聯合國教科文組織遺產委員會第16屆會議,提出的文化景觀的概念側重其歷史屬性,并將其分為人類設計和建造的景觀,人類進步過程中留下的物證,與文化或宗教有聯系的景觀形態。此外,文化景觀基金會對文化景觀概念的定義也突出了與歷史性關聯的這一特征,強調是對歷史性活動、人物或事件有關的文化或自然構成的特定區域,既可以是個人或群體作用于土地的印跡,也可以是個人或群體創造的思想理念的物化結果[10]。

20世紀末,文化景觀問題引起國內專家學者的關注,研究主要圍繞兩個方向展開:一是基于人文地理學的發展脈絡,側重文化景觀內涵、定義、發展脈絡綜述性研究[11-13]。二是側重景觀的歷史文化屬性的分析、挖掘、保護、傳承與開發方面的研究[14-17]。基于景觀規劃與景觀設計的文化景觀研究受到這兩條主線的制約,面對日益增長的文化景觀綜合項目開發的需求,缺乏更為有效的理論和方法。

1.2 研究基礎

筆者認為無論是地理學領域、生態學領域,還是景觀學與設計學領域,文化景觀的概念和定義雖然有所側重,但其基本邏輯是一致的:人與自然的相互關系,決定物質化的文化景觀是文化含義或符號的“物化”結果。換一句話說,文化景觀總是承載著人的特定文化信息。因為,即使是非物質化的文化景觀,最終總是以物質化的景觀得以呈現。文化與景觀之間的“物化”需要具備一種文化符號轉換的系統作為媒介。

而文化與景觀之間可以“物化”的邏輯,建立在文化符號理論基礎之上。因此,筆者在另一篇論文《文化景觀粒子界定與度量》中,認同卡西爾(E·Cassirer)和懷特(L·White)所秉持的人是符號的動物這一觀點,并把這種符號認為是一種文化。這樣以來,人是符號的動物=人是文化的動物[18]。認同皮亞杰(J·Piaget)提出的人大腦中存在一種恒常性的東西,一種先天性的結構——圖式[19]。而凱文·林奇與舒爾茨(Norberg·Schule)的圖式語言的發展與應用,提供了有價值的研究思路:前者,這種圖式語言應用到城市空間的研究之中,從人對城市空間與環境的知覺角度,描述了城市的可“意向性”,并將其概括出道路、邊界、區域、節點和標志物這五個基本要素;后者,則將這種大腦中的知覺圖式理論,通過圖式中心形成的場所、圖式方向形成的路徑、圖式存在的區域,構建了點-線-面的知覺圖式空間,呈現了大腦中的意向性向空間的實在性轉變[20,21]。

筆者認為,文化意義和內涵會注入特定的符號系統,這些符號通過“物化”的形式最終形成了物質性的景觀元素。并且,這些景觀元素總是依據特定的內在規律和邏輯構成一個具有結構、功能和機能的綜合性的一種景觀單元。筆者將這種單元界定為文化景觀粒子:由文化符號“物化”為景觀要素后,在時間T向和水平空間S向所構成的思維空間中,形成的一種文化景觀要素綜合體。在對文化景觀粒子界定、結構特征以及文化景觀粒子度量模型的系統分析基礎上,提出基于估算模型的文化景觀粒子分析方法,用來幫助景觀規劃設計中的目標定位、特色挖掘與文脈再現。

需要特別指出:文化景觀粒子界定需要基于特定的地理空間尺度。一個文化景觀要素集合在A空間尺度內是文化景觀粒子,在B空間尺度內就不是文化景觀粒子,其判斷條件是能否再現某種文化的相對完整性。同時,存在不同類型文化景觀粒子按照特定規律構成一種更大尺度上的“云狀”形態。這正是本文所要分析的核心內容。

2 文化景觀粒子云界定

文化景觀粒子云是指在特定地理空間內,不同文化景觀粒子并存、共生、演化與更替所構成的集合化形態,是基于時間T維度和空間S維度構成的思維空間尺度的云狀形態。由于不同類型之間的文化景觀粒子所承載的文化含義和信息不同,文化系統內部各組分或子系統之間的關系,決定了這些文化景觀粒子之間存在向心性聚集或離散性擴散的分布形態。文化景觀粒子之間的這種相互關系,使得文化景觀粒子云呈現“云殼”與“云核”組成的空間形態。其中,“云核”是由具有雷同與相似,或者是共生關系的不同文化景觀粒子形成的密集形態,是某種文化景觀屬性特征最清晰與鮮明的部分。反映到文化景觀空間中,就是規劃與設計的核心區。“云殼”是由于文化景觀粒子在發展過程中,所承載的文化含義與信息發生迭代、異化,或者受其他外界因素干擾后,文化景觀粒子呈現出偏離“云核”的離散運動,且并沒有獲得脫離母體而獨立存在的動力,在文化粒子云形態外圍形成的一種相對穩定的空間形態。反映在文化景觀實操項目,就是指規劃設計的邊界區域——是文化景觀特征屬性有效輻射的邊界,也是某文化景觀與其他文化景觀相互影響、相互作用最頻繁的區域。其示意圖見圖1。

圖1 文化景觀粒子云的結構示意圖

3 文化景觀粒子云的類型

類型劃分是對事物認識的一種基本方法與手段,隱含基于特定參考尺度或標準對研究對象做出差異化的概念表述。邏輯上,有什么樣的標準,就會形成與之對應的類型。比如:依據某區域文化景觀所承載的文化類型可以分為農田景觀類文化景觀、風俗類文化景觀、家庭倫理文化景觀、服飾類文化景觀、飲食文化景觀、民藝類文化景觀等。本文基于空間S與時間T構成的四維空間屬性進行論述,其基本類型由水平向上的空間性文化景觀粒子云和時間性文化景觀粒子云兩個基本類型。

3.1 空間性文化景觀粒子云

文化景觀粒子集聚后構成一種云狀形態,其內部文化景觀粒子空間的分布會基于X向、Y向和Z向的3個向量。X向、Y向用來描述文化景觀粒子在水平面上的空間分布與聚集狀況,Z向用來描述文化景觀粒子在標高上的空間分布與聚集狀況。如圖2所示,不同庭院景觀單元隨地形高低不同,呈現出錯落有致的立面造型;村內水體構成該村的親水文化景觀單元;山坡的茶田、果林等農業種植區,構成生產文化景觀;節慶時節空中的風箏與氣球體現鄉村的休閑文化景觀,……,這些文化景觀粒子總是基于特定的規律組織在一起,形成整體的云狀形態。其空間布局會有如下基本規律:一是各種文化景觀粒子的組合與布局遵循文化符號系統的結構規律,也遵循村落布局、建筑設計、環境工程等相關學科中有關文脈的一般規律;二是空間布局整體會與所處的水體、農田、交通等基本要素相統一;三是Z向上呈現分層特征,且不同層次之間具有緊密練習、能量與信息垂直流通的特點。

圖2 空間性文化景觀粒子云示意圖

3.2 時間性文化景觀粒子時間云

邏輯上,文化符號“物化”為景觀空間后,表現為現代某一時刻(TN)的物理空間中的空間分布,即空間性文化景觀粒子云。當依次截取T1時刻,T2時刻,T3時刻,…,Tn時刻時,文化歷史的變遷就表現為這些時刻所呈現空間分布的透疊結果——文化景觀粒子基于時間軸的混合性疊加形態,即歷史性文化景觀粒子云。實操過程中,宜選擇某種文化的形成、消亡或者鼎盛時期為考察切入點,從文化發展周期的視角考察文化景觀粒子云形態,用來判斷某種文化的萌芽、形成、發展、繁榮、衰弱和更新或消亡階段的文化景觀粒子擴散程度——即,文化景觀粒子群在空間上的廣度、文化景觀粒子密度、文化景觀粒子傳播與擴散的速度、文化變遷的軌跡與規律以及文化景觀粒子的數量。

由圖3可以看出,時間性文化景觀粒子云的分析與估算為文化景觀建設實操提供一種方法指導:現存文化景觀粒子云形態>確定文化景觀粒子估算的時刻精度>選擇連續時刻Tn+1∽Tn∽Tn-1時的空間性文化景觀粒子分布>判斷文化景觀粒子云的運動方向和強度>與該區域自然資源分布進行比對>判斷“文化景觀粒子云”發展的人文與社會因素>文化景觀建設項目的發展預測。

圖3 時間性文化景觀粒子云示意圖

4 文化景觀粒子云的度量

無論是空間型文化景觀粒子云,還是時間型文化景觀粒子云,其粒子聚集的形態具備共同特征——動態變化,隨機分布的云狀形態。這種云狀形態可以用切片的形式按照時間軸進行模擬(圖4)。其中,T1、T2、T3、T4時刻的云形態用來描述同一地理空間上存在的,依次觀測到的文化景觀粒子云在地理空間中的空間分布;也可以描述某種文化發展全周期過程中,依次觀測到的文化流體形態。前者用來描述文化景觀粒子受到自然、資源條件約束或人文要素干擾后所呈現的發展狀況;后者用來描述宏觀上文化流體的發展階段與程度。對文化景觀粒子云的觀測指標主要由密度、向度和速度三個指標構成,詳述如下。

圖4 文化景觀粒子云模擬示意圖

4.1 密度

文化景觀粒子云是文化發展過程中,文化符號并“物化”為實體景觀的必然結果。文化空間的動態發展特性決定了“文化景觀粒子云”,體現著景觀空間的動態變化過程。理論上,某一地理空間的文化景觀粒子分布的結果,應該反映文化景觀粒子在歷史上的發展變化情況。因為,一個物質景觀粒子可以承載不同歷史時刻的文化符號意義和文化內涵,使文化景觀粒子表現出基于時間T的文化空間疊加的屬性特征。比如:蘇州拙政園,自明朝嘉靖中期,王獻臣御史依據大宏寺的廢池營建開始,清初入官為駐防將軍府;后為吳三桂女婿王永寧所有,再次入官;后咸豐庚申年為李秀成的王府,再入官,同治十年改為八旗奉直會館[22]。無疑,它是一個文化景觀粒子,反映不同業主在不同時期的特定文化行為,使其依據時間的先后疊加起來,呈現出共時性效果。從這一角度來說,地理空間上文化景觀粒子密度就是整體文化粒子云的密度。因為,對文化景觀呈現而言,文化景觀粒子密度的價值就是該項目的文化歷史價值、文脈價值。其計算公式可以表示為:

公式1:ρ文化景觀粒子云=M/S(其中,M為單位面積內各類文化景觀粒子的數量;S為單位面積)。

推理:密度越大的區域,其歷史與文化價值也就越大,景觀開發和利用的價值越大。不過,由于承載文化含義的物質景觀要素會因為諸如戰火、地震、拆除、遷徙等種種客觀或主觀因素的干擾,文化景觀粒子會存在突變、急劇衰減或消失。所以,單從現存的物質景觀粒子現狀來測算密度,并不能真實反映該文化粒子云的整體密度,還需要將那些消失的符號也計算在內。因此,上述公式可以修訂為:

公式2:ρ文化景觀粒子云=(M1+Mn)∕S(其中,M1為現存單位面積內各類文化景觀粒子的數量;Mn為已經消失的各類文化經景觀粒子數量;S為單位面積)。

意義:文化景觀粒子云的密度除了用來表示文化景觀呈現項目的文化與歷史價值大小以外,還可以表示某種文化發展的繁榮程度。也就是說:文化景觀粒子密度越大,文化發展也越繁榮;反之亦然。

4.2 向度

由圖4的文化景觀粒子云模擬形態可以看出,文化景觀粒子密度的遞減或遞增趨勢推動了文化景觀粒子的運動,這是一種方向性的運動。文化景觀粒子云具有基于時間T軸和地理空間水平軸向兩個基本維度的運動。這里,將這兩個基本維度方向上的變化強度定義為向度,即T向度與P向度。其中,P向度是基于X向、Y向與Z向三位坐標確定的,水平向上的分布、密度、結構、肌理與空間,并通過不同幾何扇形區間的密度遞減趨勢和同心圓內區間的密度遞減趨勢,定位文化景觀粒子的運動方向和程度(圖5)。這里,向度觀測指標為方向度量和方向強度兩個指標。具體如下:

4.2.1 方向度量 假設:某文化景觀粒子云的中心點為O,以O為圓心構成同心圓結構,并平分為S扇1,S扇2,S扇3,…,S扇n,扇形區間含有文化景觀粒子數量對應為M1,M2,M3,…,Mn,對應扇形區間內的平均密度ρ1,ρ2,ρ3,…,ρn。

那么:如果觀測結果存在“…ρ2<ρ1>ρ3…”的條件,該扇形區為該文化景觀粒子云的發展方向。而這一扇形區間平均密度與其他扇形區間平均密度的差值大小,反映該文化景觀粒子方向發展的強度大小。(即若存在<ρ1-ρn=X,X值越大,說明ρ1所代表的S扇1方向上的發展程度越大;反之就小。)

需要特別指出,基于地形表面的水平向景觀粒子云向量,除了在X向和Y向的變化以外,還表現在Z向,即豎向高度上的變化,包括地下、地表、地上與空中的變化(圖5)。由于,Z向的文化景觀粒子在水平P上的投影仍舊坐在基于X、Y軸所處的基面之上。所以,在實際估算中,宜將Z向上的密度狀況依據正投影的原理投影到水平基面上,形成X、Y、Z向文化景觀粒子密度合并計算的格局。這種處理方法,除了便于對特定地理空間中文化景觀粒子的統計與操作以外,還因為Z向上的文化景觀粒子總是依附于特定的X、Y向的文化景觀粒子單元之上,可以將X、Y、Z向的景觀粒子簡化為一個文化景觀粒子單元來簡化測算。

圖5 文化景觀粒子向度分布示意圖

4.2.2 方向強度 假設:某文化景觀粒子云的中心點為O,半徑分別為R1,R2,R3,…,RN,形成不同的同心圓結構,對應面積為:S1,S2,S3,…,SN,對應面積內含有文化粒子數量分別為:P1,P2,P3,…,PN,那么,對應半徑的圓型空間對應的文化景觀平均粒子密度為:ρ1,ρ2,ρ3,…,ρn。

推論:如果,觀測結果存在ρ1>ρ2>ρ3>…>ρn的關系,表示該文化景觀粒子云具有從中心向邊緣呈現同心圓式的遞減發展方向;如果,不同同心圓之間的規律并不明顯,那么,表示該文化景觀粒子云的方向強度趨向均質化,意味著該粒子云的穩定性不足;如果,觀測結果出現由外圍向內核的反向遞減,意味著該粒子云處在加速擴散的狀態,文化景觀粒子云的離散態增加,預示著該文化景觀粒子云將發生裂變或蛻變。

需要特別指出,在文化景觀規劃實操中,文化景觀粒子云的發展方向通常要受到如下制約:一是地理空間內的資源分布狀況——比如水系的流域和形態,影響村鎮的整體格局與演變方向;道路交通的布局,影響文化擴散的方向和程度;礦業資源的分布,影響村鎮的環繞式布局;地形地貌,影響建筑形制和樣式等等。二是人文要素干擾,能動性地改變了文化景觀粒子云的發展——主要是通過行政指令、文化傳承創新訴求等高層級的文化與社會行為,影響文化景觀粒子的具體空間分布。三是不可抗拒要素的重塑——比如地震、泥石流、戰亂與火災等,可以造成文化景觀粒子云的中止、分裂與變異。不過,就文化景觀呈現的實操來說,向度指標的估算結果,不但可以對文化景觀發展方向做出較為科學的預測,也可以借助數據分析,獲取文化脈絡的空間分布格局,便于規劃設計中的文化敘事與空間序列布局,以及景觀節點的確定,也利于確定文化符號核心與脈絡。

4.3 速度

速度是用來描述文化景觀粒子云由形成到滅亡或者更新過程的快慢程度的指標,反映著文化景觀、自然資源條件和人類價值判斷的匹配程度。換句話說:某文化景觀粒子的速度越快,意味著所代表的文化越符合人們的文化認同、藝術審美、精神價值取向等,意味著具備良好的景觀賴以生存的自然資源條件,也預示著該文化對人類文明發展具有價值。這是因為,文化景觀粒子云形態還與歷史時間T有關。因此,在速度的測算中,宜采用整體觀察的方法。具體說來,就是分別考察文化景觀粒子云擴散速度和文化景觀粒子云更新速度兩個指標值,并進行指標疊加后構成速度的綜合指標,用來判斷文化景觀變遷的速度和效率,為預測文化景觀規劃設計的效果、持續時間以及文化景觀生產效率提供直接參考。

4.3.1 文化景觀粒子云的擴散速度 文化景觀粒子云是由不同類型的文化景觀粒子所構成的。如果某文化景觀粒子所承載的文化含義降低,意味著該文化景觀粒子自身的影響力和吸引力減弱,會出現從中心向邊緣發展的離散運動;反之,則會出現向心運動。從景觀空間上來看,表現為文化景觀粒子向周邊擴散或向中心積聚的特性。更重要的是,由于文化景觀實操過程中的特定文化表達需要、歷史文化遺址的保護與更新,賴以存在自然資源變更的原因,文化景觀粒子呈現地理空間上的平移;或者裂變為多個單元后,攜帶原文化符號意義異地構成新的文化景觀粒子。文化景觀粒子的這種運動或裂變,最終構成了文化景觀粒子云在特定向度上的運行速度。其簡化計算公式如下。

假設:某文化景觀粒子云在T1時刻的地理空間面積為S1;T2時刻的地理空間面積為S2,文化景觀粒子云的發展速度為V。

可知:文化景觀粒子云的整體擴散速度公式為:VT1T2=IS2-S1I∕T2-T(1單位:m2∕D)來估算。

推論:若已經判定文化景觀粒子云的主要發展方向,且文化景觀粒子云的心點為O,T1時刻的半徑為R1,T2時刻的半徑為R2。那么,該發展方向上的發展速度公式為:VT1T2=IR2-R1I∕T2-T(1單位:m∕D)

4.3.2 文化景觀粒子云的更新速度 文化景觀粒子云是文化“物化”的必然結果,是“文化>文化符號空間>景觀空間>文化景觀粒子>文化景觀粒子云”的轉換過程結果,與其他事物一樣,存在形成、發展、繁榮、衰落與消失的生長過程。不過,由于文化具有信息的遺傳性(遺傳密碼或傳承性),使文化景觀粒子云消失以后,其所承載的文化信息核心并不會隨之消失,而是沉淀于精神世界之中。并且,在條件成熟的情況下,可孕育、再生一種新的文化景觀粒子云——不同地理空間的文化景觀粒子云復制,或者文化景觀粒子云的再現。又由于,不同個體在應對人與自然、人與人的關系時候的智力創造結果不同,這種智力創造結果匯集、沉淀于人類文明,賦予文化新的基金,推動文化的更新與迭代。因此,文化景觀粒子云的發展呈現出“內部孕育>局部更新>整體迭代”的生產過程。其結果就是同一地理空間中文化景觀云內具有新與舊并存的特征。

文化景觀粒子云的更新速度,反映某文化景觀的繁榮程度,其更新速度越快,文化景觀粒子形成與發展越快,文化景觀粒子云的更新頻率越高,文化景觀建設效率也就越高。由于文化景觀粒子云的更新存在異地再現性更新與內部孕育性迭代的基本形式,因此,文化景觀粒子云更新速度需要對其進行分別考察,合并計算。

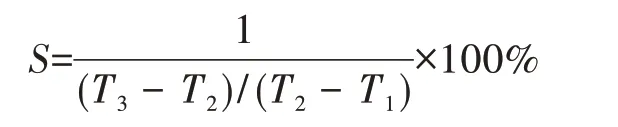

A.異地再現性更新速度估算公式1:

某文化景觀粒子云A,其初步形成時刻為T1,消失的時刻為T2,完成孕育新文化景觀粒子云的時刻為T3,假設該文化景觀粒子云為1,文化景觀粒子云的更新速度為S。

那么:由題意可知,時刻T1-T2表示文化景觀粒子形成、發展與成熟期;T3-T2為該文化粒子的衰弱期,也是新文化景觀粒子的更新孕育期。因此,文化景觀粒子云的更新速度公式為:

B.內部孕育性更新速度估算公式2:

某文化景觀粒子云B,其構成穩定態的時刻為T1,此時已包含文化景觀粒子數量為N;消失時刻為T2,T1-T2時間內共孕育形成與孕育的文化景觀粒子數量為M,文化景觀粒子云的更新速度為S。

那么:由題意可知,T1-T2時間段內為更新期,新文化景觀粒子的數量反映文化景觀粒子云的更新速度。因此,文化景觀更新速度公式可表達為:

5 小結

文化景觀的慣用建設思路——文化符號挖掘>文化景觀要素篩選與整合>文化景觀創新與應用,并未能很好地解決文化景觀的定位與文化特色的難題,這是因為規劃設計過程中過于依賴定性分析,在應對破碎化的文化景觀現象、歷史文化符號現象以及快速發展的文化景觀更替現象時,缺少較為系統的定量分析結果支撐,弱化了規劃設計成果的合理性、科學性與前瞻性。因此,筆者傾向基于時刻T向和地理空間S向的綜合視角,考察視角放大到特定的區域性地理空間,提出文化景觀粒子云的模型結構與測量模型。

顯然,作為一種新的視角與設計方法,對文化景觀規劃設計發揮多大作用,還需要在實操中進一步完善與檢驗。文化景觀粒子模型與文化景觀粒子云模型適宜解決哪種應用場景呢?文化景觀要素數據統計結果與粒子云模型估算模型如何有機結合?依據粒子云模型分析結果與定性分析之間的協同方法是什么呢?當文化景觀數據樣本不足時,該粒子模型是否仍舊具有可行性呢?諸如此類的問題將是筆者后續的研究點。