小兒推拿聯合中醫護理對脾失健運型小兒厭食的臨床觀察

周玢

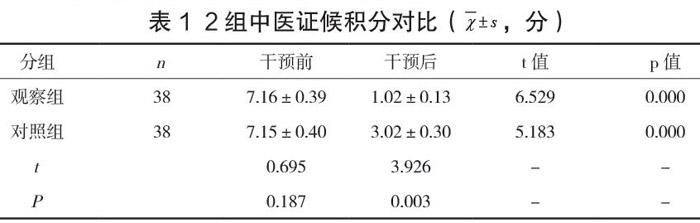

【摘要】目的:分析對脾失健運型厭食患兒聯合應用小兒推拿和中醫護理的臨床效果。方法:對照組常規藥物治療和常規護理,觀察組增加小兒推拿、中醫護理。結果:2組護理干預前中醫證候積分較高(P>0.05),護理干預后觀察組的中醫證候積分低于對照組(P<0.05);觀察組厭食癥康復總有效率為97.37%,對照組為84.21%(P<0.05)。結論:對于脾失健運型厭食患兒聯合應用小兒推拿和中醫護理可有效促進患兒病情康復并改善其臨床癥狀。

【關鍵詞】小兒厭食;推拿;中醫護理;脾失健運型

厭食屬于兒童階段的常見病,患兒出現食量減少、厭惡進食的情況。

祖國中醫學認為該疾病的發生與患兒臟腑嬌嫩、思慮傷脾、喂養不當以及后天失調等因素有關,脾失健運型是較為常見的厭食癥型,該疾病的發生對于患兒的生長發育造成較大影響[1]。以下將分析對脾失健運型小兒厭食患兒給予小兒推拿和中醫護理的臨床效果。

1資料以及方法

1.1臨床資料

抽取2019年1月至2021年1月本院76例脾失健運型厭食患兒,隨機數字表法分組,觀察組38例,男20例,女18例,年齡2~10歲,平均年齡(5.2±0.2)歲,患病時間1~9個月,平均時間(4.2±0.3)個月。對照組38例,男19例,女19例,年齡2~10歲,平均年齡(5.3±0.2)歲;患病時間1~8個月,平均時間(4.3±0.3)個月。2組各項基礎資料具備可比性(P>0.05)。

1.2方法

對照組患兒為常規藥物治療和常規護理,即雙歧桿菌乳桿菌三聯活菌片每日口服3次,每次為,2~4片,共計口服2周;同時在護理中加強患兒的病情密切監測,給予患兒家長健康宣教,鼓勵患兒適當進行餐后運動,從而促進消化吸收,改善食欲;觀察組在上述基礎上增加小兒推拿、中醫護理,方法為:(1)小兒推拿:手法包括按揉穴位、補脾經以及補胃經,針對中脘穴與足三里穴進行按揉,配合按摩腹部以及揉板門,同時運用運內八卦以及推四橫紋,上述各手法均為200~300次,還需結合捏脊手法,需結合患兒的耐受情況對力度進行調整,5次/周,共計治療2周;(2)中醫護理:加強患兒的病情密切監測,在此基礎上給予于中醫特色護理,首先提供情志護理,在護理中避免強迫兒童進食,需要為其營造舒適溫馨的進餐環境,從而促進患兒肝氣調達以及食欲大增,促進脾胃健旺。結合患兒的病情給予個體化的中醫飲食護理,遵循中醫飲食有節的方法,指導患兒日常飲食中定時定量,從而確保胃腸消化功能的良好正常節律。還需指導家屬在日常飲食調養中遵循五味和諧的基本原則,促進消化吸收。告知患兒家長避免為兒童提供油煎、辛辣以及生冷等食物,可以適當食用黃小米以及山藥等具有健脾功效的食物。

1.3評價標準

(1)對比2組患兒的中醫證候改善情況,包括腹脹、神倦以及納差,均根據癥狀程度計為0~3分,總積分0~9分。(2)比較2組患兒厭食病情的恢復情況,顯效:患兒食欲和食量完全恢復至患病前的正常狀態;有效:患兒食欲得以改善,同時食量有所增加;無效:患兒的食欲和食量無變化或進一步惡化。

1.4統計學方法

采用SPSS19.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,進行χ2檢驗,計量資料采用(χ±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

2.1中醫證候積分對比

2組護理干預前中醫證候積分較高(P>0.05),護理干預后觀察組的中醫證候積分低于對照組(P<0.05)。

2.2厭食癥康復情況對比

觀察組厭食癥康復總有效率為97.37%,對照組為84.21%(P<0.05)。

3討論

厭食屬于兒童階段的常見病,中醫認為小兒厭食其病位于脾胃,日常飲食不當造成脾胃負荷增加出現脾失健運,在患兒的治療期間提供小兒推拿以及中醫護理,有助于進一步促進患兒的食欲改善緩解病情狀況。在推拿的應用中選穴進行按揉,其簡單易行同時療效確切,有助于緩解腹脹以及積食等相關癥狀。在此基礎上配合中醫護理,主要進行中醫特色情志護理以及飲食護理,幫助改善患兒的身心狀態,有利于促進其病情康復[2]-[3]。本研究顯示,觀察組患兒厭食癥康復總有效率高于對照組,同時護理干預后中醫證候積分低于對照組。表明小兒推拿與中醫護理兩者聯合應用,可提升脾失健運型小兒厭食癥的護理質量。

綜上所述,對于脾失健運型厭食患兒聯合應用小兒推拿和中醫護理,可有效促進患兒病情康復并改善其臨床癥狀。

參考文獻

[1]彭妮.小兒推拿聯合中醫護理對脾失健運型小兒厭食的效果及有效率影響分析[J].健康之友,2019,28(21):262-263.

[2]葉艷妃.脾失健運型小兒厭食應用小兒推拿聯合中醫護理干預效果分析[J].飲食保健,2020,7(29):137.

[3]陳明仙.小兒推拿聯合中醫護理在脾失健運型小兒厭食癥中的應用效果[J].我和寶貝,2020,10(9):76-77.