成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈新區(qū)城市群產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

成都大學(xué) 利 焰 杭 行 曹 龍 吳芯雨

為推動形成國內(nèi)流通為主體、國內(nèi)外雙向流通相互促進(jìn)的發(fā)展新格局,中央財經(jīng)委第六次會議中,研究如何推進(jìn)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),形成西部地區(qū)高質(zhì)量增長點(diǎn)。成渝兩地生產(chǎn)總值較高,城市群體基數(shù)較大,成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展有益于引領(lǐng)中國西部地區(qū)的發(fā)展。成渝城市群各行業(yè)發(fā)展速度較緩,區(qū)域總產(chǎn)值增速較慢,進(jìn)入新世紀(jì)以后十五年期間,川渝兩地合作不斷加深,帶動整體區(qū)域總產(chǎn)值增加。

一、相關(guān)研究

對于成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈新區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,多名學(xué)者多角度得出了結(jié)論。廖敏等[1]深入研究成渝城市群技術(shù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析與協(xié)同發(fā)展政策,并以高新技術(shù)這一方面進(jìn)行深度分析。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢環(huán)節(jié),推動兩地產(chǎn)業(yè)功能互補(bǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈銜接,聚焦政策協(xié)同。李釩等[2]通過對比“關(guān)中城市群”和“川渝城市群”在城市群建設(shè)過程中出現(xiàn)了城市規(guī)模不合理、管理體制不完善、城市群內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理等相關(guān)問題,政府應(yīng)建立相對應(yīng)的政策溝通體系和服務(wù)體系,建設(shè)高效的基礎(chǔ)設(shè)施,完善城市布局,促進(jìn)城市發(fā)展,同時城市群在城市間的互補(bǔ)協(xié)調(diào)發(fā)展等方面有待提高。

二、成渝經(jīng)濟(jì)圈整體現(xiàn)狀分析

(一)國家級新區(qū)

首批設(shè)立的國家級新區(qū)包含2010年在重慶設(shè)立的兩江新區(qū),成都的天府新區(qū)、自貢的新高區(qū)[3]。兩江新區(qū)一方吸引外資、一方面對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會雙重轉(zhuǎn)型,其在區(qū)位交通、企業(yè)經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策以及體制創(chuàng)新方面存在較大優(yōu)勢,但基礎(chǔ)設(shè)施卻較落后,高素質(zhì)人才及技術(shù)創(chuàng)新能力缺乏,先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的服務(wù)體系尚未完成仍對其發(fā)展存在一定影響。此外,還應(yīng)加快建設(shè)實(shí)踐新發(fā)展理念的園區(qū)城市試驗(yàn)區(qū)。天府新區(qū)要以“兩江新區(qū)、天府新區(qū)”為重點(diǎn)[4]。同時,要想打通全區(qū)域,就必須加快推進(jìn)成都梅州邊境地區(qū)同產(chǎn)業(yè)鏈、同基礎(chǔ)設(shè)施、同網(wǎng)絡(luò)、同規(guī)劃頻率、同能源共享。為了加快成都、重慶的城市發(fā)展,天府新區(qū)正在引領(lǐng)區(qū)域協(xié)調(diào),中國正在加快形成以國內(nèi)流通為主體、國內(nèi)和國際雙向流通相互促進(jìn)的發(fā)展新格局,作為國家級新區(qū),當(dāng)探索雙循環(huán)新發(fā)展格局的機(jī)遇。

(二)省市級新區(qū)

就四川設(shè)立的宜賓三江新區(qū)、成都東部新區(qū)、南充臨江新區(qū)、綿陽科技城新區(qū)幾個省級新區(qū)大力推動形成“一千多支、五區(qū)協(xié)同”新格局,加快構(gòu)建全域開放新格局。東部新區(qū)推動成都重慶相向發(fā)展;科技城新區(qū)北上西安、蘭州,接入“一帶一路”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),為進(jìn)一步建設(shè)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈提供了新借鑒[5]。

整體而言,新區(qū)的發(fā)展是城市群重要節(jié)點(diǎn)及重點(diǎn)建設(shè)區(qū)域,目前各城市都在大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)并積極響應(yīng)成渝經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展,但對于具體的新區(qū)而言,特別是一些市級新區(qū),仍存在發(fā)展動力不足,推動滯后、發(fā)展體系不完備、創(chuàng)新能力缺乏等各類問題。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

(一)同構(gòu)指數(shù)分析

如下公式是聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際工業(yè)研究中心提出的同構(gòu)系數(shù)指數(shù),可以衡量產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的趨同或分化。

注:Sij為同構(gòu)系數(shù)的值;i和j是兩個比較區(qū)域;n為行業(yè)個數(shù),K=1,2,3;Xik為產(chǎn)業(yè)K占地區(qū)i所有產(chǎn)業(yè)的比重。

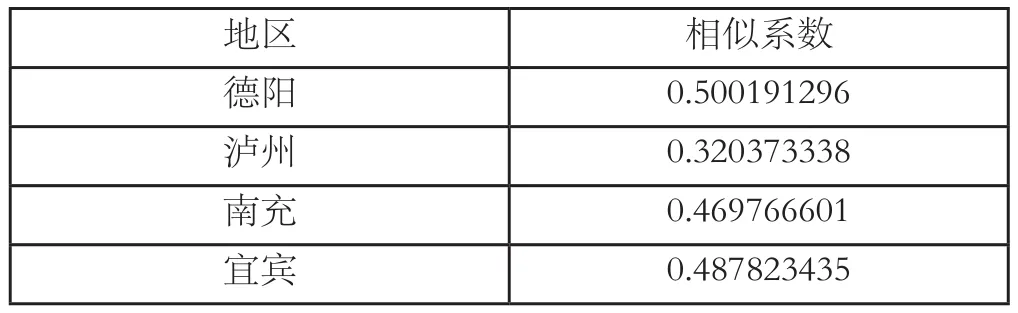

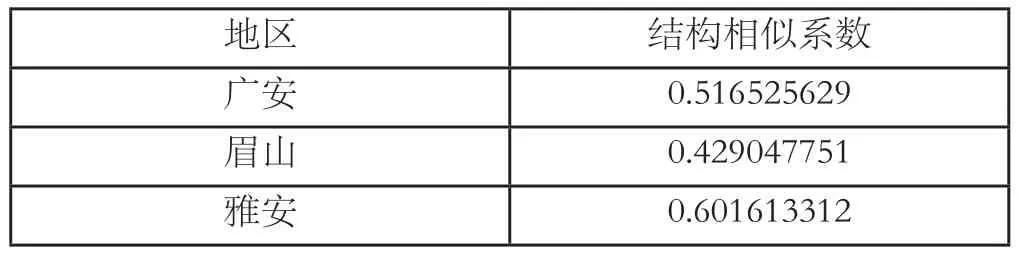

文中數(shù)據(jù)來自各省份的城市統(tǒng)計(jì)年鑒,表1、表2、表3分別是根據(jù)收集到的2019年度城市企業(yè)事業(yè)機(jī)關(guān)單位的個數(shù)、固定投資金額、城市群體各行業(yè)就業(yè)人數(shù)為數(shù)據(jù)依據(jù)測算出成都、重慶、綿陽這三個城市與其余城市群體的同構(gòu)指數(shù)。我們選取了制造業(yè)、建筑行業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、社會保障和社會福利業(yè)的各類數(shù)據(jù)作為同構(gòu)指數(shù)的計(jì)算依據(jù)[6]。從計(jì)算出的同構(gòu)指數(shù)匯總表中可以看出,成都市與其余四個城市的同構(gòu)系數(shù)集中在0.5左右,沒有明顯的同構(gòu)現(xiàn)象;重慶市余其余三個城市的同構(gòu)系數(shù)集中在0.4-0.6之間;綿陽與其余三個城市之間的同構(gòu)系數(shù)集中在0.7左右,產(chǎn)業(yè)同構(gòu)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

表1 城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)

表2 城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)

表3 城市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似系數(shù)

(二)雙核城市分析-基于兩江新區(qū),天府新區(qū)實(shí)踐

中國西部的重慶和成都形成了典型的雙核結(jié)構(gòu)。兩大城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力相近,共同進(jìn)步,合作共贏。成渝地區(qū)的這些特點(diǎn)體現(xiàn)得非常明顯:重慶和成都新建高速公路將進(jìn)一步縮短兩者的距離,使兩地的商業(yè)往來更加便利,靠近成渝,重慶也有鐵路線通過成渝高速公路,作為成渝經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的大動脈,公路網(wǎng)、鐵路網(wǎng)在不斷完善[7]。成都作為四川省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,有著良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),是西部地區(qū)的中心城市之一。重慶地處長江與嘉陵江交匯處,交通便利,是歷史上重要的商品集散地。重慶在與四川分離之前,是中國西南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和政治中心,有著堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。重慶直轄后,經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,成為長江上游重要的經(jīng)濟(jì)區(qū)域之一[8]。這兩個城市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和規(guī)模不相上下。成都和重慶在產(chǎn)業(yè)上即存在很多相似性和兼容性,同時也存在較強(qiáng)的差異性和互補(bǔ)性。兩江新區(qū)、天府新區(qū)正處于深度調(diào)整的機(jī)遇期,抓住全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作共贏,加快優(yōu)勢互補(bǔ),完善產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢,這有利于雙方加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型集聚化、智能化、一體化和層次化,為成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)提供有力支撐。

(三)城市群,新區(qū)產(chǎn)業(yè)分析

2020年成渝產(chǎn)業(yè)協(xié)做經(jīng)過優(yōu)化調(diào)整,電子信息、裝備制造、醫(yī)藥衛(wèi)生、先進(jìn)材料等產(chǎn)業(yè)在成都市產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)及相應(yīng)的配套產(chǎn)業(yè)功能區(qū)中表現(xiàn)較為明顯。2019年,成都電子信息產(chǎn)業(yè)總收入約8 000億元。醫(yī)療器械、航空航天、計(jì)算機(jī)及辦公軟件裝備三大先進(jìn)制造業(yè)分別增長19.2%、17.5%和14.2%,居中西部城市首位;先進(jìn)制造業(yè)能源水平提高,規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值增長11.9%;醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達(dá)到4 300億元。目前,在經(jīng)濟(jì)總量、轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、營商環(huán)境和體制機(jī)制6個方面取得了顯著成果。