點性運動:身體解構教學中的動作思維

王佳維

點性運動,是基于美術中立體幾何點、線、面的空間構成關系,參考舞蹈“視覺顯著點”的原理,借鑒中國古典舞“動作解構課”的動作思維理念而形成的一種編舞技法。這一技法的特征為:在身體解構的基礎上,以基本元素“點”作為動作發生的起點,繼而由時間切分出運動與造型的間隔,強調身體在持續運動中的點狀停頓。在身體解構教學中,點性運動可以為舞蹈動作的開發提供行之有效的訓練方法與運動原理的邏輯建構。

近年來,中國高等舞蹈教育中關于編舞技法與相關學科的互動研究已成為學科交叉、協同發展的新趨勢。諸多學者借鑒作曲理論、符號學、美術學以及多媒體技術等相關學科理論介入對編舞技法的研究,為編舞技法課程的系統性建設和學理論證提供了重要依據。點性運動的提出正是基于跨學科的思考。同時,點性運動還來自筆者2002年與2016年受到張羽軍先生“中國古典舞動作解構課”的重要指導與啟發,該課程在教學中以動作思維為主體的立足點,啟發筆者從動作思維這一角度繼續探討。即從跨學科視角,借鑒立體幾何中點、線、面的視角分析形成動作語言;借鑒美術中的點、線、面立體構成方式形成構圖和造型;借鑒舞蹈生態學的“零舞動”觀念探討“動點”;在時間和力量方面借鑒魯道夫·拉班的動作理論,所討論的點性運動思維與“中國古典舞動作解構課”有一定的區別。

一、“點性運動”的理論來源

(一)點、線、面基本元素與人體動作研究

點、線、面作為幾何學里提出的概念,是平面空間的基本元素。它們之間的基本關系是:點為幾何中最基本的組成部分,若干個點可以連接成線,無數條線匯聚成面。所謂點動,則構成線;線動,而構成面;面動,以構成體。瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)是現代抽象藝術在理論和實踐上的奠基人,作為抽象主義的代表人物,其抽象繪畫作品即是借助平面中點、線、面的基本元素來進行繪畫創作,通過元素在整體構圖中以外部律動的點、震動的線和相互疊加的面,來構成世間萬象內部的生命規則。令我們驚喜的是,康定斯基也曾對古典芭蕾舞的運動進行過研究,他認為“蓬特”(points)技巧,就是“舞點”的技巧。芭蕾舞者足尖在地面跑動后留下的一連串“點”的足印①仿佛一張鋪陳在舞臺上的圖點畫稿。這種創作方式為編舞者提供了一種啟發,在今天當代舞蹈的創作中,已經成為一種較為前衛的實驗編舞方式。編舞者常以舞者的身體作為顏料與紙張之間的媒介,替換了傳統繪畫中的筆,在表演的過程中,通過身體與地面的不同接觸方式逐步形成地面上以點、線、面及色彩構成的平面圖畫。當然,這只是在結果的樣式上與康定斯基對于芭蕾舞者“舞點”足印的研究具有相似之處。之后,康定斯基在對于現代舞蹈運動的觀察中,把舞者在跳躍動作中短暫的滯空視為時間上的一個點,認為這與音樂中的樂點構成頗為相似(見圖1)。值得注意的是,康定斯基將“時間”擬定為“點”的一種,他并沒有保守于平面理論之內,正是得益于整個社會背景中對于科學的崇尚。時間,作為和空間鏈接的重要因素,意味著二維平面空間因“時間”的參與,獲得了通往三維、四維空間的可能。以上內容對于我們科學化地分析動作和點性運動的形成,提供了重要的理論依據。

幾乎在同一時期,現代科學技術的進步也為世界舞蹈帶來了科學性和系統性的整體發展。19世紀末,歐洲現代舞蹈的運動研究正蟄伏在埃米爾·雅克·達爾克羅茲(Emile Jaks Dalcroze)“優美節奏教育”的土壤中,同時也在舞蹈家洛伊·富勒(Loie Fuller)對光線折射的思考中表現出對“動作真相”的迫切渴望。而此時,自然科學的全面發展正推動著人文科學研究領域邊界的向外拓展。20世紀初葉,在同時期的現代藝術中,美術率先借助于幾何中點、線、面的基本原理,體現出平面空間構成中的視覺因素。康定斯基在《點線面》一書中分別以點、線、面的幾何定義作為開端和引證,深入討論抽象繪畫的理論和實踐。他認為:“對藝術元素逐一精心分析研察,既有其科學價值,亦能架起一座橋梁,通達藝術品內在的生命脈動。”[1]他的作品《構成Ⅷ》,不再參照任何自然中具體的人和事物,而是回歸到抽象的點、線條、色彩以及具有音樂性的空間運動中去,并以此傳達精神和情感的內涵(見圖2)。與此同時,現代舞蹈教育家魯道夫·馮·拉班(Rudolf Von Laban)正擔任漢堡芭蕾舞團團長,他的早期著作《舞蹈設計學》悄然拉開了人體動作科學研究的序幕。

圖2 《構成Ⅷ》,瓦西里·康定斯基,1923年③

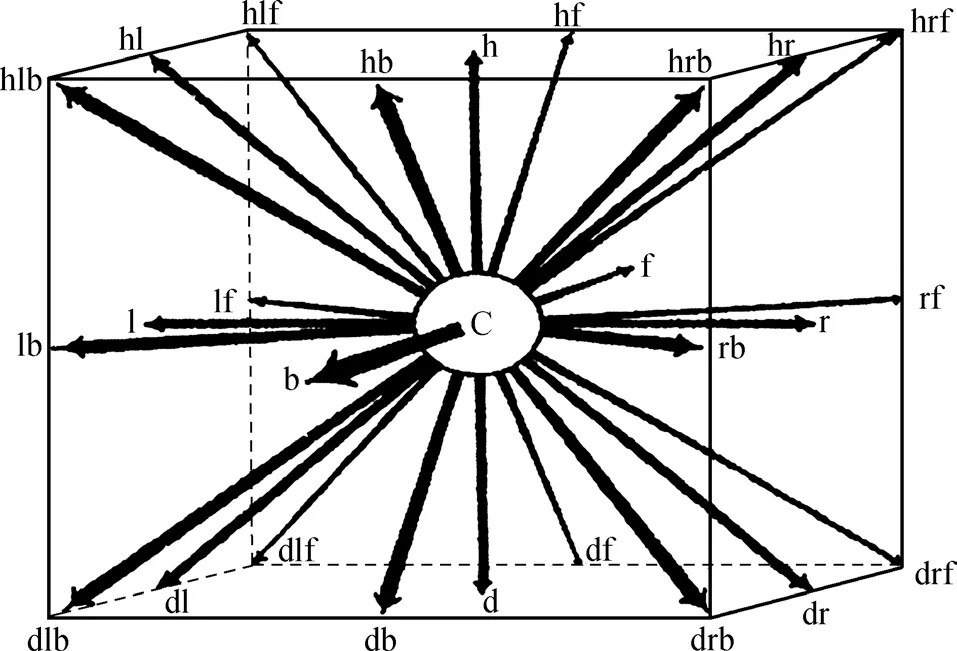

在歐洲樂舞教育先驅達爾克羅茲的“節奏訓練體系”開始建立教育研究所,包豪斯學院在現代設計教育中推動美術“點、線、面”立體幾何構成的同時,漢堡芭蕾舞團的團長魯道夫·馮·拉班早已敏銳地認識到舞蹈科學研究發展是時代所需。他以數學、物理學、人體解剖學等自然科學為基礎,開始持續展開對人體運動的科學研究,首次為舞蹈藝術的研究提供了科學的方法。從拉班提出的“球體空間”的概念中,我們以幾何中點、線、面的基本原理作為參考,分析其空間模型搭建的基礎。當空間中的垂直向度與水平向度呈上下、左右、前后六個具有方向的“線”之后,分別以x軸、y軸、z軸三個坐標軸形成與“三個基本方向”相一致的基本參數,在這立體的半透明的空間中,x軸表示左右空間,y軸表示前后空間,z軸表示上下空間,分別對應“桌”平面、“輪”平面和“門”平面,在27個點之間構成人體和空間的關系、位置,而“人體的運動就是身體的各部分在這個具有27個點構成的球體空間中從一個點到一個點之間的運動”④(見圖3)。在拉班教學研究的實踐中,他運用立體幾何可視化的平面圖形,這樣人體運動中的立體幾何形式便以清晰的結構形態呈現在我們面前。在三維立體空間中,動作、動態,如同一個個從空間模型中分離出來的動作點、動作線和動作面(見圖4),也因此突破了舞蹈藝術的領域,對醫學、工業以及教育提供了系統的理論基礎。至此,人體運動終于在廣闊無邊的空間中建構起無形卻有邊的立體的點、線、面,為動作構圖、運動路徑、重心支撐以及音樂節奏等方面的研究提供了重要的參考。此外,拉班將重力、時間、空間和流暢度等一系列動作元素以“力效”(effort)來作為舞蹈動作分析的基礎,為舞蹈學習者提供了客觀的坐標系和研究視角,尤其是“重力”元素,在繼“時間”之后,成為對人體動作元素及時而又必要的補充。對于點性運動之中強調瞬時零維的點狀停頓性,形成了“時間+重力”的訓練要求。

圖3 拉班“球體空間”

圖4 測試立體幾何空間⑤

(二)“視覺顯著點” 為舞蹈動作提供的理論支撐

1979年,英國藝術史家貢布里希(E.H.Gombrich)在視覺心理的研究中提出“視覺顯著點”(visual accent)的概念,為我們今天分析舞蹈點性運動的理論來源提供了重要的旁證。他指出:“所謂的‘視覺顯著點’一定得依靠這一中斷原理才能產生。視覺顯著點的效果和力量都源于延續的間斷,不管是結構密度上的間斷、成分排列方向上的間斷還是其他無數種引人注目的間斷。”[2]貢布里希這一視覺心理研究的探索為于平先生所關注,在其“舞蹈構成的視覺效應”系列研究中,將舞蹈中的視覺顯著點進行具體分析,并在《舞蹈形態學》以及《舞蹈編導教學參考資料》中加以總結。于平先生提出了兩種方式:第一種,運動連續性的間斷。他說道:“作為一個‘運動’,舞蹈‘連續性’之最顯著的間斷是由‘動’而‘靜’。”[3]我們發現,這與中國古典舞身韻中倡導的運動原則保持著一種親近的關系,在欲左先右、欲上先下的反向動作起勢中,動、靜之關系衍生為“欲靜先動”或“欲動先靜”時,使舞蹈動作具有抑揚頓挫的視覺效應。第二種,造型完整性的間斷。他提出:“就每一具體的舞者而言,主要是對某些‘風格化動作圖示’的拆解、變形和重組。”[4]針對風格化動作的解構,尤其在中國古典舞程式化造型和民族民間舞蹈的典型動作方面,可以很好地開展實踐。以規定動作的“殘缺”和“不到頂點”,將造型的完整性分解,凸顯出動作過程中可以改變既定路徑的特征,從而降低了程式化程度,強化舞蹈動作的視覺顯著點。并且,可以基于在拉班的動速—時間、動態—空間、動力—力量這三對關系中,通過在運動速度(速率、區間)的間斷、運動形態(幅度、方向)的改變以及運動力量(強弱、輕重)的區分中,達到對舞蹈動作的全面解構與發展。

(三)“中國古典舞動作解構課”的啟發

20世紀90年代后期,北京舞蹈學院舞蹈編導專業在繼承傳統編導教學方法的同時,努力開拓新的教學方法,逐步構建起編導學科的教學體系。其中,在解放身體階段的教學中,形成了以即興舞蹈、形象模仿、時空力要素提取、動作解構等不同方法融會貫通的教學形式,為我國高等舞蹈教育中舞蹈編導的教學提供了重要的參考。據不完全統計,從1997年張羽軍在編導系開設“中國古典舞動作解構課”開始,到對1996級至2014級舞蹈編導班和廣州舞校1999級中國古典舞大專班等至少10余個班級的教學實踐中,形成了早期的身體解構動作思維和教學方法,在一定程度上影響了那一時期中國古典舞的舞臺創作樣式,使其由戲曲身段的基本形態流變為重本體、溯本源的審美趨向。當1996級舞蹈編導班佟睿睿創作的《扇舞丹青》、1997級舞蹈編導班張云峰創作的《風吟》成為經典作品并引發“新古典舞”風格熱潮時,對于身體本體的解構教學亦開始受到廣泛關注。至此,中國古典舞動作解構課在張羽軍的總結和歸納中,逐漸形成身體解構課程的早期形態。2000年初,中國古典舞動作解構課正式進入舞蹈編導專業的課程建設。

張羽軍在提出“中國古典舞動作解構課”之前,曾作為北京舞蹈學院青年舞團的青年演員與姚勇合作編舞,二人創作中國古典舞作品《黃河》(1988),是他在編舞中的重要實踐。作品中的中國古典舞動作審美特征顯然較前一時期發生了明確的改變,也為他之后探索“中國古典舞動作解構課”教學夯實了重本體、溯本源的方法論基礎。

2001年8月,在經過北京舞蹈學院編導系三個班級的教學實踐后,張羽軍對中國古典舞動作解構課的教學經驗進行了一次較為系統的整理并形成內部講義,對課程開設目的、主要名詞術語、單元構成與教學步驟做了詳細闡述。關于動作解構課的開設目的,他指出:“從教學上來說,在于解決學生對動作的理解與掌握。通過對動作的剖析,將之解構再解構。于此不斷循環往復練習,使學生逐漸具有駕馭動作的能力。”[5]1“解構”一詞,成為當時在編舞教學中重要的核心概念,點性運動也正是在此課程中獲得啟發,并在具體的實踐中遵循身體的解構這一原則。講義也從創作角度對“動作解構課”進行了深入的探討。他提出:“‘動作解構課’從《易經》出發,去尋找中國古典舞的本源。《易經》本身深奧無比,包羅萬象。在探索過程中,從人的本體出發,可能涉及的面更廣,而不再是單一的戲曲視角。可以說,本課程所開發出的一些舞蹈動作很多是現在舞臺上從未呈現過的。它應該是更具有中國文化個性的舞蹈。”[5]1

張羽軍在中國古典舞動作解構課上的主要術語有“意”“方位”“次序”“松緊”“幅度”“力速”“度” “中”“極限度的豐富性”“對稱性與非對稱性”[5]。“意”“松緊”“中”均以意念作為觸發身體的核心,以此確立中國古典舞屬性下的“動作解構課”。關節和肌肉上體現出來的松弛與緊張均在意念的作用中,強調意與形在松緊中帶動體內氣的運行。“中”有“執中”“度中”兩種把握的態度。選擇各因素之中間點并保持固定的運作,即是“執中”;在不同情況下對各因素的中間點做適度的變通運作,即是“度中”。在對這三個名詞術語的解答中,可以看到創立者在中國古典舞的動作源頭里探尋自然樸素的身體觀念和《易經》中“變”的哲學精神。

其余七個術語依次列舉闡釋如下:“方位”指舞蹈的空間位置;以“次序”排列靜態舞姿、人體部位、動作連接、舞句舞段的不同秩序;以“幅度”說明身體的開合、伸縮、折疊、旋擰的程度大小,意念的遠近、內外,以及動作的方位變動;以“力速”呈現通過意念、身體、物體相配合而發力,如開合、吸引、反彈力等;以“度”明確事物兩極之間的各種度數,強調“度”的數量和精確性,提出通過極限的“度”提高動作的表演力;以“極限度的豐富性”探討對動作各種因素進行無規定性、無限定性的開掘;以“對稱性與非對稱性”完成動作和舞段兩個方面的分析解構。其中在動作方面,指出動與靜的表征現象,將“對稱性”以“一動俱動、一靜俱靜”為依據,作為“非對稱性”“一動幾不動,一靜幾不靜”的對應樣式;而在舞段方面,指出“對稱性”的舞段表現為舞句長短前后的對應、方整,在“非對稱性”的表現中是與之相反的樣式。這七個名詞術語體現出對中國古典文化含義的追溯,呈現出客觀與理性的思考和對動作規律的歸納。張羽軍在教學中關注人體在主體空間和自然客體空間中的方位,以“營造”作為對空間中上、中、下、左、中、右、前、中、后的建構方式,注重動作展開時在不同維度方面對秩序的破與立,從動作幅度中觀察到骨骼關節所具備的基本運動功能,加上力量與速度的極限拓展,身體與心理的動靜統一,為中國古典舞動作的解構提供了重要的訓練路徑。尤其是其對“度”的把握,不再以基本的時值、強弱和大小來劃分速度、力度和幅度,而是在動作元素中建立了一個“無限”的概念,通過無限來推動極限速度、力度、幅度在拓展身體運動極限中釋放的潛能,并在這中間劃分出“均勻”的度,以均勻的速度、力度、幅度增強動作意識中精微的意念和敏銳的感知。

在上述對于“中國古典舞動作解構課”早期教學的歷史梳理中,形成了將點性運動基本準則與教學路徑作平行比對的研究視角,對于舞蹈動作語言解構來說,建立了中國古典舞動作思維和西方人體運動科學間的橋梁。劉青弋在《關于中國古典舞的基本范疇與概念叢》一文中認為:“對中國古典舞身體語言的重建,我們任重而道遠。不僅要融入當代文化新風,同時要把握文化變異的尺度,也要防止與糾正文化時尚中的負面影響。”[6]因此,中國古典舞動作解構課的教學方式為點性運動提供了重要的參考意義,也使點性運動在新的運動邏輯中,勾連起對文化屬性中動作思維趨向何處的反思。面對不同教學對象對創作語境的訴求,無論是對中國古典舞動作的身體美學追本溯源,還是以日常性的動作重構身體的運動之美,都需要我們在以身體解構為主體的教學方式中,探尋動作的內涵。

二、點性運動的教學路徑

在傳統的編導教學中,點與線兩種元素常用于對靜止構圖的分析。本文將點作為動態因子的一種特性,以此解構身體的運動方式。在動作開始之前,首先需要對動作的界定進行概念延伸,使之不局限于舞蹈動作的常規定義。點性運動為了避免肌肉記憶對動作產生干擾和影響,主張身體動作發生于日常自然狀態中,即未經提煉和美化的人體動作,繼而開始運動,改變固有的、傳統的舞蹈美學認識。在動作已然具備日常性,并符合人體運動基本規律的基礎上,筆者將其分解為靜點和動點。

(一)探索從靜點到動點的基本運動準則訓練

本文將靜態動作稱之為靜點。在空間維度中,點是零維度的客體對象。作為三維立體空間中的點,轉化成為身體運動中的靜止動作,接近舞蹈動作中的造型、舞姿等。

何為動點?動點由靜點的連續發生構成,但要遵守本文一開始就提出的“時間切分出運動與造型的間隔,強調身體在持續運動中的點狀停頓”,即在加入時間要素后,身體的運動一是要打破時間的連續性,二是要打破身體運動中線條的流暢性,形成點狀姿態和造型。點性運動的基本邏輯如下:

點—靜點—無時間要素—靜止動作形態、造型、舞姿—零維

點—動點—有時間要素—造型完整的持續逐幀式運動—三維或四維

以一個舞句的長度為例,點性運動的過程可以分解為:假設A點(靜點)作為動點的起點條件,由A點開始在時間的持續中進行逐幀式動態變化,途經BCDEFG等路徑點。每經過一個路徑點時,強調動作的瞬時零維,形成短暫的靜點,完成視覺上的短暫停留,從而形成停頓性明確的點性運動。

從靜點到動點的基本運動準則還可以通過瞬間零維來實現。資華筠與王寧在關于舞動因子零動態和零舞動的研究中認為:“零舞動(或某部位的零動態)可分為瞬間(instantaneous)和穩態(steady state)兩種。瞬間零舞動(Instantaneous Zero Dance Movement)是指兩個動作的過渡位在兩個節奏單位之間的自然銜接點,理論上可看成瞬間零舞動(零動態),實際上仍處于相對運動中;穩態零舞動(Steady-State Zero Dance Movement)則是指:身體各部位均處于零動態,而又占有時值的零舞動。”[7]上述的研究,與點性運動過程中強調的瞬間零維形成呼應,為探索點性運動的規律提供了分析的學理依據。要想在點性運動的教學過程中較好地形成瞬間零維,需要通過“時、空、力”三元素的強化來體現。它們分別是:

時間(運動的速度)—快速

空間(運動的形態)—放大

力量(運動的力度)—強勁

在以“強化”為主導的快速推動下,首先可以通過速度推動力量的集聚,從而增強運動形態在空間上的強烈變化。時、空、力在應用過程中呈現出三位一體的融合特征:以時間的停頓制造出暫停,形成動作之間瞬間零維式的路徑點。此時,由于整體運動會延續,因此瞬間零維,也就是上述中的靜點,是處于相對運動的過程中。而穩態零舞動,因其占有時值,通常指向靜態的舞姿造型。

在教學中,靜止的舞蹈造型、舞姿和構圖也是動作建構的重要基礎,比如:我們常在教學實踐中開展由造型逐步連接舞句的方法,就是一次生動的點、線、面運動路徑的技法融合。反過來,點性運動去除時間要素之后,即回歸到瞬間零維的靜點動作。動態與穩態、動點與靜點、點性運動與靜止造型之間辯證統一、相輔相成。更為重要的是,掌握動點和靜點切換訓練之后,構建動作進入了現代社會廣闊的空間,其神秘性逐漸消解,可以最大限度地幫助學習者化解對于動作素材不足的心理壓力。

(二)克服身體動力定型慣性的訓練

掌握從靜點到動點的基本運動準則并非難事,在“動點”中完成造型的零維、三維或四維也可以通過一定時間的訓練而達成目標。難點在于:如果將長期受到某種藝術形態和審美風格浸染而形成動力定型的身體投入訓練,往往不利于動作的發展和改變,肌肉記憶反向控制運動神經元,帶有不可逆的力量作用于整個身體,表現為單一的運動重復性和審美固化。如何應對身體動作的動力定型,點性運動方式可以為我們提供有效的手段。

首先,面對身體這樣一部極其龐大且復雜的“機器”,要想運用得當,需要了解它的所有部件、運行機理、效能設定等。解剖學以身體關節作為運動單位,將身體拆分為若干局部的教學思路可資借鑒。而這一過程,正是為動作的拆解、變形和重構做好準備。圍繞身體中的肢體關節和脊椎關節兩大主體,身體可以劃分為肘關節點、膝關節點、肩關節點、髖關節點、頸椎點、胸椎點、腰椎點等。當身體從一個大的整體拆分為若干個小的局部點,局部點可構成整體,而整體依存于每一個局部點的構建。

其次,圍繞每一個身體局部點展開點性運動,其中顯著可見的是整體性運動習慣在點狀動作圖示的重構中,能夠有效改善之前的動力定型(見圖5)。重構方式如下:

圖5 點性運動圖示

局部點性運動—切換—局部點性運動局部點性運動+局部點性運動

局部點性運動—切換—全身點性運動全身點性運動—局部點性運動

點性運動的運動路徑可分為:直線(長直線、短直線)、曲線(長曲線、短曲線)。

在點性運動強勁有力的作用下,身體的若干個局部點可以進行不同秩序的組合訓練,形成不同體量、大小的身體局部和運動體塊,如同運動中的魔方體,配合時間、空間、力度的訓練要求,呈現出身體運動的巨大潛力。在點性運動的肌肉運動原理中,這種以點入身、以線制動,并在運動秩序中所形成的新的動力習慣,往往正是動作創新的地方。上述四種重組方式是點性運動練習中可以不斷發展的基本形式,畢竟,身體每一個局部點都可以展開數種不同的動作加減法練習,當學習者解碼了其中的基本規律后,便可以自行設定運動程序,從而使點性運動的每一次變化都充滿了無限的可能。

值得注意的是,當身體在訓練中被開發出多元的運動可能時,同時也促使我們在動作思維中繼續探尋新的可能。由此,在長期由動作模仿所形成的、以肌肉記憶為主導的舞蹈教育背景下,補充以局部點作為主導的點性運動,將為身體開發應用提供新的教學路徑。事實上,只有當多種運動記憶協同作用于身體運動的肌肉能力時,才能夠更好地改變動力定型所形成的身體慣性。

(三)從運動原則到作品的訓練:《“構成Ⅷ”當代交響》

作為編舞技法課程的構成部分,點性運動需要在掌握基本運動原則、打破身體習慣之后進入劇目創作以檢驗其教學效果。《“構成Ⅷ” 當代交響》作品的構思來源于康定斯基的代表作《構成Ⅷ》,作為“跨學科藝術探索:數字時代即興舞蹈運動與空間裝置設計的互動研究”項目,在歷時兩年的過程中,筆者作為編舞與裝置設計者圍繞身體運動展開了多種方式的研究,在不同環境因素影響的空間條件中,對身體運動與裝置設計的互動進行了多次研究測試,形成了階段性成果—《“構成Ⅷ” 當代交響》裝置性展演,并代表南京藝術學院跨學科工作坊項目于2020年12月5—11日在南京藝術學院美術館公開展出(見圖6)。作品將黑色鋼制線條結構、彩色亞克力點狀材料、全身黑色服裝的舞者融為一體,與極簡的身體運動合為一體,共同組成多元素的四維空間。

圖6 《“構成Ⅷ” 當代交響》

康定斯基《構成Ⅷ》對當代繪畫藝術、設計藝術均產生過重要影響,它運用線條、色彩、空間、運動展現了繪畫作品的“音樂性”,仿佛以點、線、面元素演奏出的一組和諧的“交響樂”。如何將諸多元素和諧融入?在編舞工作中,點性運動的技術和訓練為創作提供了實質的幫助。作品現場運用了機械式鋼琴節拍器帶來的固定節拍,為舞者的身體運動提供時間維度的暗示,體現出動作中的“靜點”與“動點”之間的區分刻度。剝離動作的基本元素如時間、空間、方向、力度的逐層關系,在單一元素和復合元素的交織中建構作品的交響特征。其中,連續三次形成運動持續性的間斷,在個體動作與集體隊列變化方面,表現出視覺顯著點的特征。由此,空間與裝置的共生依托于視覺與運動元素的“點”展開,在立體裝置與平面構圖之間,以身體運動模塊轉移的方式展開編舞探索。項目研究的第一階段,課題組成員(包括跨學科研究者)開展以點性運動為主的系列訓練,為裝置主體設計與制作做好前期的身體互動研究準備。第二階段,舞者進入工業設計專業課堂,學習現代藝術發展進程中的重要流派以及代表作品,以康定斯基、卡西米爾·塞文洛維奇·馬列維奇、皮特·科內利斯·蒙德里安三位藝術家的杰出作品為分析對象,在反復進行創作的初稿中,不同組合和排列方式中的點性運動成為舞者身體潛意識中的必要條件。第三階段分工協作,編舞遵循《構成Ⅷ》原作精神,確定每一位舞者的介入方式,從瞬時零維靜點動作比對、空間裝置布局中的局部到整體,到身體運動中局部點與整體動點的呼應;從裝置主體中點、線、面相互交織的視覺符號,到身體動態路徑中點、線、面立體幾何的交互跳轉,舞者的身體在裝置的散點空間中自由轉換,時而作為黑色線性結構的衍生,時而化為時空中的點位,在動點和靜點中展開色彩與音樂之間的對話。如果說作品中主體裝置結構是對《構成Ⅷ》精神內涵的重新建構,那么舞者元素化運動的身體則是作品中不可分割的組成部分,二者融合,解構“時空”,帶領觀眾在視覺上“聆聽”這部不斷運動、不斷變化的“交響樂”。繪畫、裝置、舞蹈相結合的作品《“構成Ⅷ” 當代交響》,舞者與裝置共同作用,平面畫作在立體空間中有機呈現,為點性運動的教學提供了檢驗和展示平臺。更為重要的是,在所有元素的探索中,我們期望在以跨學科為背景的互動教學研究中找到一種藝術精神中的力量,傳達出在生命規律中隱藏的意義。

結 語

點性運動嘗試為舞蹈編導專業教學提供跨學科的方法探索,其訓練方法不僅為舞蹈創作提供了一種動作思維,也是對動作基本規律的挖掘和歸納。然而應該注意的是,過多地追求身體的解構和技法在一定程度上會造成舞蹈創作中生命情感表達的缺失。點性運動也一樣,其棱角分明的顆粒性動作形態在現當代舞蹈創作中受到年輕編舞者的喜愛。但是任何訓練方法都有局限性,當點性運動用于傳統舞蹈的創作時,則呈現出心有余而力不足的狀態,尤其是在動律、氣韻、形神和意念方面,點性運動方法無法滿足這一類動作語言的審美和情感要求。人們早已經意識到編舞教學中過度推崇技法而導致作品雷同、情感缺失的現象,這也是長期以來舞蹈編導人才培養的難題。如何在技術與藝術之間減少沖突,在相互制衡中更好融合,探尋教學規律;如何全面理解身體運動在藝術審美中的作用、價值與意義,仍然是身體解構教學中緊迫的問題。我們借助不同的研究方法探討人體運動的多種可能,最終是要將方法融會貫通在舞蹈創作和生命的表達之中,對于動作的追問,需要看到在動作本體的背后體現出來的審美特性與文化含義。

【注釋】

① 參見:瓦西里·康定斯基.點線面[M].余敏玲,譯.重慶:重慶大學出版社,2017:34.

② 對跳躍動作的舞點圖解,是瓦西里·康定斯基在《點線面》一書中對“舞點”技巧的手繪圖稿。參見:瓦西里·康定斯基.點線面[M].余敏玲,譯.重慶:重慶大學出版社,2017:34—35.

③ 《構成Ⅷ》(Composition Ⅷ),1923年,布面油畫,140 cm×201 cm,收藏于紐約所羅門·R.古根海姆博物館。參見:哈喬·杜汐汀.康定斯基[M].李璠,劉希言,譯.北京:北京美術攝影出版社,2017:72。

④ 參見:Rudolf Von Laban.Modern Educational Dance[M].London:Macdonald and Evans Ltd,1948.轉引自:劉青弋.西方現代舞史綱.上海:上海音樂出版社,2004:42.

⑤ 江蘇省高校哲學社會科學研究項目“跨學科藝術探索:數字時代即興舞蹈運動與空間裝置設計的互動研究”,2018年6月7日在南京藝術學院測試立體幾何空間,參加學生:2016級舞蹈編導班。