生氣蓬勃的多元格局:1992—2017年的詩歌、散文與戲劇創(chuàng)作

張光芒 陳進武 趙磊

一、個人化寫作時代的詩歌創(chuàng)作面貌

經(jīng)過20世紀80年代的詩歌熱潮后,由于時代主題的轉(zhuǎn)換與文學(xué)轉(zhuǎn)型,詩歌群體曾產(chǎn)生的轟動效應(yīng)不復(fù)存在,南京青年詩群紛紛解散,個人化寫作成為南京詩歌的基本存在形態(tài)。注重對日常生活細節(jié)的把握和象征性意象的呈現(xiàn),在山川風物之中抒發(fā)對歷史的沉思與生命的感悟,是此期間南京詩歌的重要特征。南京詩人與民間詩刊眾多,韓東、葉輝、小海、黃梵、育邦、吳晨駿、朱朱、馬鈴薯兄弟、胡弦、馬永波等詩人活躍于詩壇。《揚子江詩刊》《陌生詩刊》《先鋒詩報》《他們》《詩歌通訊》《原樣》《缺席》《南京評論》《南方評論》等官方或民間詩刊林立,為詩人提供了發(fā)表陣地。

“他們”詩群雖仍作為一個群體存在于詩壇,韓東在經(jīng)歷過詩歌民間立場與知識分子立場的論爭后,依然堅持詩歌的日常化與批判本質(zhì),但詩壇的關(guān)注點卻轉(zhuǎn)向?qū)ζ渲饕蓡T的個人風格的理解與闡釋。在詩歌立場選擇上,韓東維護“他們”詩群長期以來的立場,依然堅持民間化的寫作方式。在藝術(shù)追求上,他更注重詩歌的語言美感和本體意味,抓住對事物的瞬間體驗,捕捉對生活的細微感觸,呈現(xiàn)自我對世界的理解,文字更洗練,思慮更深廣。如《美好的日子》《投遞》《雨》《圓玉》等,挖掘生活的細節(jié)并賦予其本體性的意義,在口語化的表達中呈現(xiàn)人生的詩意,并以此實現(xiàn)對生命的體味和現(xiàn)實的超越。

除“他們”詩群仍保留某種程度的團體性質(zhì)外,第三代詩歌其他群體大多解散,團體性的詩歌組織已不多見,詩人的個體化寫作成為常態(tài)。葉輝進入了創(chuàng)作的成熟期,其作品于日常化生活細微處發(fā)現(xiàn)生命的復(fù)雜性與對個體存在狀態(tài)的剖析,頗具哲理意味。《山谷中》《慢跑》等詩作在日常言行中傳達某種微妙的思緒,著重表現(xiàn)人物的落寞與自我的精神放逐。探索人與世界的關(guān)系,表達個體對存在意義的追問是南京詩人的基本傾向,這在魯羊、育邦、代薇等詩人那里也有鮮明的表現(xiàn)。如魯羊《退縮之詩》、代薇《我沒有哭,只是在流淚》、子川《秋歌》。除以內(nèi)在視角寫自我與存在關(guān)系的詩外,南京詩壇還出現(xiàn)了許多從外部視角出發(fā)的景物詩、諷喻詩、敘事詩、抒情詩等,豐富了南京詩歌的面貌。

南京詩人致力于對詩歌藝術(shù)的創(chuàng)新與探索,尋找形式、語言、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的多種可能性,形成個人化的藝術(shù)風格,如胡弦的凝練奇崛、馬永波的具體聰穎、沙白的典雅淡遠、黃梵的內(nèi)斂深沉、朱朱的質(zhì)樸冷冽等。如胡弦《十年燈》《更衣記》等詩將物與人的特殊關(guān)系以蒙太奇的手法呈現(xiàn)出來,以物擬人,以物喻世。如馬永波的詩集《樹籬上的雪》等推動了漢語詩歌語言的后現(xiàn)代轉(zhuǎn)型。此外,半島《致思想者》《船》等表達對混亂世界的批判意識和獨立自我的認同。古箏《濕畫布》《水街》充滿生動、輕盈的意象,字句簡潔而純凈。

南京詩壇關(guān)于南京大屠殺的悼亡詩是獨特而持久的存在。作為民族恥辱的象征,南京大屠殺不斷沖擊著詩人心靈,引發(fā)詩人深沉的思索。關(guān)于這一事件的詩集、詩作層出不窮,如南京作家協(xié)會和侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館合編的詩集《不屈的城墻——祭奠南京大屠殺30多萬遇難同胞》就是其中的佼佼者。詩集選編了化鐵、丁芒、王德安、葉慶瑞、馮亦同、蔡克霖等眾多詩人的百余首詩歌,從宏觀和微觀表現(xiàn)民族的苦難、人民的反抗意志和歷史的嬗變。其中,化鐵《不朽的城墻——南京屠城的63周年》、吳其盛《城市和它的紀念館》、王德安《莊嚴的憑吊》、葉慶瑞《南京城墻》、馮亦同《江東門沉思》等也是其中的優(yōu)秀作品。可以說,眾多關(guān)于南京大屠殺的詩作構(gòu)成南京悲劇性形象的符號載體,建構(gòu)起世人關(guān)于南京憂郁、悲情都市的文化想象。

二、題材多樣與內(nèi)容豐富的散文創(chuàng)作

這一時期的南京散文精彩紛呈,題材形式多樣、內(nèi)容豐富,家長里短、生老病死、鄉(xiāng)土往事、山川河流、古跡風物、家國情懷、歷史變遷、社會批判、生命行思皆在作品中呈現(xiàn)出來。散文家于生活中的某個場景、細節(jié)中發(fā)現(xiàn)意義,將轉(zhuǎn)瞬即逝的生命感悟留在紙上。山水游記散文歷來是南京散文的重要組成部分。南京散文家秉承江南士人傳統(tǒng),多寄情自然,各地風物尤其是南京山水成為其寄懷之處,白鷺洲、雨花臺、石頭城、雞鳴寺、秦淮河、文德橋、莫愁湖、玄武湖、紫金山、湯山、棲霞寺、夫子廟、總統(tǒng)府等地經(jīng)常出現(xiàn)在作家筆下。作家于游記之中談古論今,涉及地理、建筑、飲食、風俗等諸多方面,成為其抒發(fā)性情的載體,豐富了南京的文化內(nèi)涵。此期的游記散文在思維縱深感、文化多元表達等方面更突出。如諸榮會《風生白下:南京人文筆記》、鄧海南《東郊的風韻》、范小青《蘇州小巷》、梁晴《大方巷里的煙火》、儲福金《鷺巢與氣根》、王干《閑話南京》、馮亦同《在紫金山星座上》、陳鍵《江海二題》、王德安《尋覓在秦淮河邊》、魏微《街景與人物》、田琳《走進故宮》、張群《廊棚下的西塘》、傅長勝《南京二題》、朱金梅《到中山陵去》等文筆洗練,情感真摯,皆為一時之選。

回憶性散文在這一時期也有突破,許多作家回顧人生經(jīng)歷,描寫生活百態(tài),畢飛宇的《蘇北少年“堂吉訶德”》是其中的優(yōu)秀代表。此書既是對往事的回顧,也是對記憶的重塑,既樸素莊重,又詼諧幽默,具有紀實性與虛構(gòu)性的雙重品格。葉兆言回憶起父親與方之的交往,在《父親和方之的友誼》一文中敘述了一段悲劇性的往事,由此引起對歷史的沉痛思索。高爾泰《敦煌四題》是其用生命詮釋“美與自由”的生動佐證,散文集《尋找家園》真切回憶了五六十年代的人和事。曹寇的隨筆集《生活片》語言簡潔明了,寓意深遠,將日常化的事物或場景陌生化,產(chǎn)生奇崛的藝術(shù)效果。此外,鄭敏《迎著命中的狂風》、姚永福《陽光行吟》、楊一星《獨自飛翔》等也都是藝術(shù)手法獨特的優(yōu)秀作品。

文化散文是這一時期南京散文的一大亮點。許多小說家、學(xué)者都創(chuàng)作了許多有歷史縱深感和文化溫度的散文系列,通過記述具有深厚文化內(nèi)涵的文化人物、歷史事件、重要公案與城市變遷,抒發(fā)自己的文化幽思。葉兆言的散文集《流浪之夜》《舊影秦淮》《雜花生樹》對南京歷史尤其是近代以來的文化變遷多所著墨,頗有嘆息之意。《南京人》系列是葉兆言對南京城市變遷、南京人文化性格進行深刻體察的散文結(jié)集,突出了南京悲情城市的文化氣質(zhì)。而他的隨筆集《陳年舊事》則表現(xiàn)歷史變動之中的文化靈魂人物的戲劇人生。王彬彬《并未遠去的背影》也是寫民國人物的舊事,是兼具學(xué)術(shù)性與趣味性的優(yōu)秀作品。丁帆的文化隨筆集《江南悲歌》《天下美食》等,可見到思想者的精神氣質(zhì)和知識分子的人文情懷。薛冰在散文創(chuàng)作中成果頗豐,有《淘書隨錄》《金陵書話》等作品問世。許志英主編的《學(xué)府隨筆》、諸榮會《風景舊曾諳》、冰夫《黃昏絮語》、費振鐘《黑白江南》等,豐富了南京的文化形象。南京還出現(xiàn)了葉兆言《動物的意志》和畢飛宇《人類的動物園》等文化寓言性質(zhì)的散文。學(xué)者編撰的人物傳記也頗具特色,匡亞明主編的《中國思想家評傳》、馮保善領(lǐng)銜的“話說文學(xué)讀本”(《話說吳敬梓》《話說馮夢龍》等)、劉俊《情與美:白先勇傳》、余斌《張愛玲傳》王振羽《吳梅村傳》、孔慶茂《錢鐘書傳》等視野開闊,見解獨到。

雜文一直以來都受到南京文壇的重視。南京雜文家以強烈的憂患意識、批判精神和社會責任感,直面現(xiàn)實人生,匡正時弊。樂朋、吳非、金陵客等人是其中的優(yōu)秀代表,樂朋多剖析社會性、體制性的弊端,作品有《西窗聽雨》《白鷺秋楓》《飛絮集》《山不在高》等。報告文學(xué)、紀實文學(xué)也取得了重要成果,對于南京的發(fā)展變化的全景式展示,對于先進人物與時代典型的紀實,對于新生事物的追蹤,對于南京大屠殺事件的整理,對于地域文化的關(guān)注,對于改革開放進程中現(xiàn)實問題的剖析都是創(chuàng)作者關(guān)注的問題。傅寧軍《大學(xué)生“村官”》、丁捷《追問》、雪靜《大美浦口》等內(nèi)容廣泛,具有明顯的現(xiàn)實關(guān)照意識。

三、市場與藝術(shù)糾葛中的戲劇及影視

為加強戲劇創(chuàng)作與演出的導(dǎo)向性,繁榮戲劇市場,國家及江蘇省設(shè)立各類戲劇獎項,舉辦“南京戲劇節(jié)”“梅花戲劇節(jié)”等大型戲劇節(jié),開展會演活動,以鼓勵劇作家和劇團創(chuàng)作、演出思想性強、藝術(shù)水平高的劇目。如1993年,江蘇省首屆戲劇節(jié)在南京舉行,南京市京劇團的《醒醉記》和南京市越劇團的《洞房文武錯》參加了首屆戲劇節(jié)的演出活動,此后江蘇戲劇節(jié)在南京連續(xù)舉辦多年。2014年南京青年戲劇節(jié)開幕,賴聲川導(dǎo)演的《讓我牽著你的手》、周深導(dǎo)演的《驢得水》、田水導(dǎo)演的《12人》、楊世彭導(dǎo)演的《步步驚笑》、孟京輝導(dǎo)演的《兩只狗的生活意見》、賴聲川、王偉忠導(dǎo)演的《寶島一村》參加演出。2015年由南京團市委主辦的“紅色青春記——2015南京高校戲劇節(jié)”于青春劇場舉行。《戀愛的犀牛》《青春禁忌游戲》《東方快車》等劇目受到觀眾歡迎。

由于戲劇運作機制的轉(zhuǎn)變,為獲得更多榮譽,擴大發(fā)展空間,南京劇團紛紛加大新劇創(chuàng)作力度,演出了一系列產(chǎn)生良好反響的劇目。不少劇作獲得“江蘇戲劇獎”“五個一工程戲劇獎”“白玉蘭戲劇獎”等各類戲劇獎項。主要有江蘇省京劇院的《青蛇傳》、江蘇省人民藝術(shù)劇院的《甲申紀事》《熱線電話》、前線話劇團演出的《窗口的星》《海風吹來》《虎踞鐘山》、南京市話劇團的《大江奔流》《我的第一次》《平頭百姓》《淪陷》等。除了頻頻獲得官方榮譽外,南京劇作家沒有放棄對藝術(shù)的探索,努力在話劇語言、結(jié)構(gòu)、場景、舞臺等方面有所創(chuàng)新。姚遠先后創(chuàng)作了《李大釗》《伐子都》(合作)、《青春涅槃》(合作)、《“厄爾尼諾”報告》(合作)、《馬蹄聲碎》等。南京劇作家還緊緊扎根生活,回應(yīng)社會熱點,發(fā)現(xiàn)生活的戲劇性沖突,創(chuàng)作了許多優(yōu)秀的作品。王承剛和蔡偉編劇的《熱線電話》、邵鈞林和嵇道青編劇的《虎踞鐘山》、王立信編劇的《世紀彩虹》、趙家捷和楊智編劇的《大江奔流》、南京市話劇團的《秦淮人家》《淪陷》、沙葉新《精神家園》《尊嚴》《幸遇先生蔡》等劇作,都帶給觀眾強烈的心靈震撼。

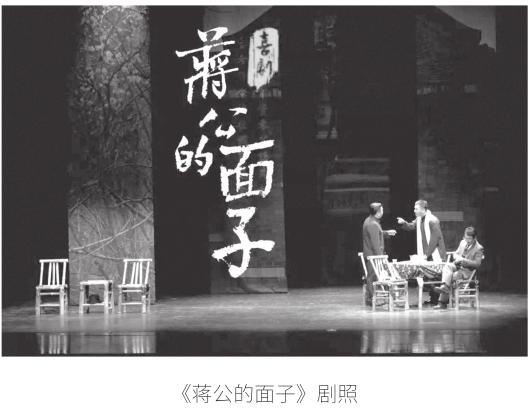

南京校園戲劇的興起成為這一時期南京戲劇的新亮點。學(xué)生劇團比較活躍,除了南京藝術(shù)學(xué)院、中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院外,有代表性的團體還有南師大南國劇社、南農(nóng)大草帽劇、南理工話劇團、南大第II劇社、南信大火柴盒劇社、南航青春劇社、南京林大水杉劇社、江蘇二師潮鳴劇社等。這些學(xué)生劇團大多在學(xué)校演出,有時也到青春劇場等舞臺表演。其中,南京大學(xué)的校園戲劇、小劇場演出較為活躍,創(chuàng)作演出了《蔣公的面子》《選擇》《歌聲遙遠》《收信快樂》《心之罪》等劇作,獲得觀眾認可。此外,南京師范大學(xué)、南京藝術(shù)學(xué)院、南京林業(yè)大學(xué)、南京理工大學(xué)等劇團演出的《戀愛的犀牛》等也獲得一定反響。同時,傳統(tǒng)戲曲在南京演出市場出現(xiàn)興旺局面,出現(xiàn)了一批經(jīng)過改良、再創(chuàng)作的戲曲作品,獲得不俗的業(yè)界評價和市場反響。

20世紀90年代以來,張弦、朱蘇進、江奇濤、范小天、馮華、楊駿等南京劇作家的影視劇作品在全國產(chǎn)生了較大反響。張弦編劇的兒童電影《陌生人》和傳記電影《楊開慧》,顯示了劇作家不凡的功力。朱蘇進擔任了《我的兄弟叫順溜》《讓子彈飛》《封神》等電視劇的編劇。江奇濤編劇了《追蹤》《人間正道是滄桑》《血戰(zhàn)長空》《少帥》等。范小天的《春光燦爛豬八戒》《葉問》《武林外史》等好評如潮。馮華《警察有約》《中年計劃》等也有不錯反響。南京影視文學(xué)還集中敘述南京大屠殺的歷史,如張純?nèi)纭稄埣內(nèi)纭暇┐笸罋ⅰ贰亲优!赌暇?937》、陸川《南京!南京!》、張藝謀《金陵十三釵》等回到歷史現(xiàn)場,極具震撼力。此外,《百年南京》《搖滾南京》等紀錄片,全面呈現(xiàn)了南京風情和魅力。

作者簡介 張光芒,南京大學(xué)中國新文學(xué)研究中心教授、博士生導(dǎo)師;陳進武,江蘇第二師范學(xué)院文學(xué)院副教授、文學(xué)博士;趙磊,南京師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院講師、南京大學(xué)文學(xué)院博士生。

責任編輯 陸 萱