莎士比亞十四行詩中的書籍隱喻

世上的萬物于我們

都如書本、圖畫或鏡子;

我們的生,我們的死

我們的處境,我們的出路

都被忠實記載。

——里爾的阿蘭(1120—1202)

一、“鵲起之鴉”與往昔之書

1592年夏,倫敦。劇作家羅伯特·格林死了,留下一本怨毒地攻擊同時代作家的小冊子,這本專門懟同行的書(今天我們稱之為文學批評)全名叫作《帶著百萬悔恨買下來的,格林的價值四便士的智慧》,書中用幾乎稱不上暗示的語言,譏諷沒上過大學的威廉·莎士比亞是“一只用我們(‘大學才子)的羽毛裝扮起來的‘鵲起之鴉,演員的皮膚包裹一顆虎狼之心……想象他自己是全國唯一能‘震撼舞臺的人”。得到一線評論家的差評往往是伊麗莎白時代英國劇作家的成人禮,意味著“威廉”不再是那個來自斯特拉福鄉下的“小威子”,即將以“莎士比亞大師”的身份登上戲劇史的舞臺。然而就在這個節骨眼上,倫敦爆發了瘟疫。這是一場多年不遇的地方性腺鼠疫,雖然比不上14世紀那場帶走歐洲三分之二人口的黑死病,致死率卻仍高達百分之六七十,并和中世紀時一樣,被看作上帝烈怒的榨酒池、末日審判的預演。

和中世紀不一樣的是,鼠疫是倫敦劇院的死刑。當時樞密院頒發的核心抗疫法令就是取消除教堂彌撒外的一切聚集活動,并在倫敦每天死亡超過30人時關閉劇場。日均死亡人數很快超過了這個數字,于是接下來的兩年多內,包括莎士比亞在內的大批劇作家、演員、劇院經理徹底失去了營生。作為遠在斯特拉福鎮的妻子和三個孩子的經濟支柱,莎士比亞急需新的謀生手段。而他也很快找到了,并證明自己在詩歌領域的才華比起在劇作領域毫不遜色。先后出版于1593年和1594年的長篇敘事詩《維納斯與阿多尼斯》《魯克麗絲遇劫記》為莎士比亞贏得了詩名,看起來五步抑揚格就是我們威廉的親姊妹,在鵝毛筆的召喚下將詞語的飛花斜織成哀歌、宣敘調和狂想曲的密雨,詩人和他的贊助人南安普頓伯爵(這兩首敘事長詩的題獻對象正是這位比詩人小九歲的青年)同樣從中獲益。

不過,從1592年到1594年間,莎士比亞投入了最多心血、最雄心勃勃、或許也傾注了最多個人情感的一項詩歌工程,其成果卻要到近二十年后才為讀者知曉:1609年,《莎士比亞十四行詩集:此前從未出版》由一位署名T.T.的神秘出版商在倫敦正式付梓,這本被后世稱作“四開本”的詩集改寫了英國詩歌史。此后,人們將用莎士比亞的姓氏來命名這種由三節交叉韻四行詩與一節對句組成的英式十四行詩,以區分于兩節抱韻四行詩與兩節交叉韻三行詩組成的意大利式十四行詩(亦稱彼特拉克體)。這154首莎士比亞體十四行詩被看作成系列的“連環商籟”,成了多重黑影籠罩下的伊麗莎白—詹姆士時期英國捧出的最華美的抒情花束。抒情詩這一體裁最有力的表現場域之一,是詩人賦予詩中的敘事者千變萬化的語氣,它可以揭示抒情主人公置身其中的各類社會關系,也讓讀者窺見斯時斯地可被普遍接受的、被納入社會規范的、機構化的情感,如家庭責任與親情、宗教虔誠、經過文學想象塑造和禮儀化的宮廷之愛等。但是,誠如海倫·文德勒在《看不見的傾聽者》中提出的這個重要問題,“如果詩人不想表達這樣的關系,而是要重新定義它們,應該怎么辦呢?比如,渴望一個比教會所提供的更親密的與神的關系;或試圖塑造一種尚未被社會認可的男性之間的情愛關系?”這后一種關系,將會在19世紀末20世紀初被另一位劇作家詩人奧斯卡·王爾德稱為“一種不敢道出其名字的愛”。

在莎士比亞前126首獻給一位“俊美青年”或被模棱兩可地稱作“俊友”的十四行詩中,我們第一次看到在戲劇中總是將自己隱藏在面具背后、酷似《暴風雨》中的普洛斯彼羅公爵的他袒露作為個人而非大魔法師和舞臺設計師的“自我”。《莎士比亞十四行詩集》中的“我”既是劇中人又是編劇,在這份起先只在少數友人圈內以手抄方式傳閱的詩稿中,時而熾烈時而隱晦地書寫了一段私人心靈史。英語中“抒情詩”這一術語直到16世紀晚期,也就是莎士比亞寫作十四行詩的時代才正式見于書面記載。作為抒情詩人的莎翁是舊時代的拾穗人,也是新世界的開荒者,是自覺與往昔書寫傳統角力過招的古書崇拜者,也是不自覺召喚出未來之書的通靈者。在“作者意識”從中世紀式轉向文藝復興式、從匿名和幕后轉向署名和臺前的16世紀,大部分早期印刷術時代的作者依然將自己理解成手抄本時代親筆寫書的“書籍制作者”(book-makers)中的一員,莎士比亞也不例外。Liber liberum aperit(一本書打開另一本),通過聚焦其十四行詩中俯拾即是的“書籍”隱喻,我們或許能找到一把通向“作者”莎士比亞內心的鑰匙。

二、第59首:“古書十四行”與人面之書

如果天下無新事,現在的種種

從前都有過,我們的頭腦多上當,

當它苦心要創造,卻懷孕成功

一個前代有過的嬰孩的重擔!

哦,但愿歷史能用回溯的眼光

(縱使太陽已經運行了五百周),

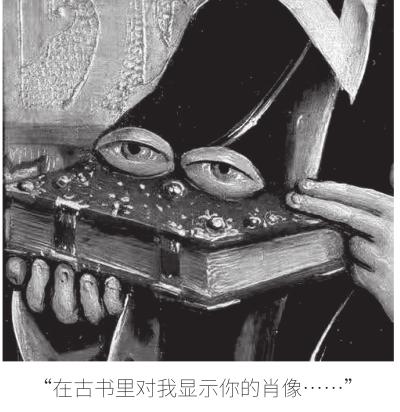

在古書里對我顯示你的肖像,

自從心靈第一次寫成了句讀!——

讓我曉得古人曾經怎樣說法,

關于你那雍容的體態的神奇;

是我們高明,還是他們優越,

或者所謂演變其實并無二致。

哦,我敢肯定,不少才子在前代

曾經贊揚過遠不如你的題材。

這是一首反思寫詩之技藝本身的“元詩”。全詩的核心論證并不復雜,它起于對《舊約·傳道書》中的古訓“日光之下并無新事”的沉思。確切地說,第一節四行詩探索的是創作者的手藝是否可能趕超古人,那些苦心經營的藝術家(此處尤指詩人)是否不過是“懷孕成功/一個前代有過的嬰孩”。第二第三節四行詩中,詩人要求歷史向前回溯500年甚至更久(Even of five hundred courses of the sun)——莎士比亞使用的早期現代英語和更早的中古英語中,hundred這個詞可以表示120,因此太陽運行500周需要的時間可能是600年——然后向過去時代的詩人發出了挑戰式的祈愿:“但愿歷史能用回溯的眼光……在古書里對我顯示你的肖像/自從心靈第一次寫成了句讀!” 此處“你的形象”自然指前126首十四行詩共同的致意對象,那位時而被詩人稱作“朋友”時而稱作“愛人”的俊美青年,但祈愿對象卻是往昔之“古書”(antique book)的匿名作者,即過去時代的所有詩人。既然心靈最早是由文字記載,那就讓“我”看看,五六百年前乃至人類歷史上的一切“古書”中,是否曾用文字刻畫過如“你”一般卓越的佳人。“書籍”一直是莎士比亞核心象征系統的構件,這一部分反映了早期現代英國文學傳統對中世紀修辭的繼承,另一方面也是莎士比亞個人才智的體現——400多年來圍繞“莎士比亞的書架”(莎士比亞讀過什么)的研究越來越顯示他雖然算不上學者,卻絕對稱得上博覽群書。1759年,英國詩人愛德華·楊在《原創計劃之猜想》中稱莎士比亞為一位掌握了“自然之書與人類之書”的作家。在更直白的意義上,莎士比亞常常把人的面孔比作一本書,這一奇喻部分繼承自古典和中世紀文學。比如莎翁熟讀的但丁就曾從人面上看到了OMO的字母組合——意大利語中,OMO讀音近似uomo〔意大利語“人”,詞源來自homo(拉丁文“人”)〕,但丁以下這三行詩可謂將音、形、意巧妙地糅合到了一張人面上:

死者的眼眶如戒指被取出了寶石,

誰在眾多臉上讀到了字符OMO,

誰就會輕易看見字母M的結構。

比莎士比亞早出生兩代的英國詩人約翰·海伍德曾將當時在位的蘇格蘭女王瑪麗·都鐸的臉比作令人手不釋卷的書:“她鮮活的容顏/卓越勝過寶石/除此我再不愿/讀覽其他書卷。” 而莎劇中在“人面”和“人的形象”與“書籍”之間建立聯系的例子同樣比比皆是。譬如《錯誤的喜劇》第五幕第一場中,莎士比亞借伊勤之口哀嘆“人臉”這本書如何被憂愁“改寫”:“唉!自從我們分別以后,憂愁已經使我大大變了樣子/年紀老了,終日的懊惱/在我的臉上刻下了難看的痕跡。”再如《麥克白》第一幕第五場中,麥克白夫人向丈夫傳授用面部神態這本書去欺騙的技藝:“您的臉,我的爵爺,正像一本書,人們/可以從那上面讀到奇怪的事情。”又如《理查二世》第四幕第一場中,被迫退位的理查索要一面鏡子,好借著它閱讀自己的“面孔之書”,同時間接地對篡位者波林勃洛克(后來的亨利四世)發出控訴:“他們將會得到滿足;當我看見那本記載著我的一切罪惡的書冊/也就是當我看見我自己的時候/我將要從它上面讀到許多事情/把鏡子給我,我要借著它閱讀我自己。”人用自己的悲喜、離合、善惡、一切過往的經驗刻畫自己的面孔,用一生所歷書寫自己的“臉書”,他是自己人生之書的唯一作者,通常也是唯一真正留心的讀者,如同理查二世那樣(雖然為時已晚)。這般洞見與修辭天衣無縫的結合,是莎士比亞比同樣嗜好書籍隱喻的前輩詩人但丁走得更遠之處。

或許莎劇中關于“人面之書”最華麗的辭章出自《羅密歐與朱麗葉》。第一幕第三場中,朱麗葉的母親凱普萊特夫人向女兒介紹她的求婚者帕里斯,并把后者比作一卷“美好的書”(fair volume)、一本“珍貴的戀愛的經典”(precious book of love);進一步說帕里斯這本書尚未裝幀(unbound),缺少封面(lacks a cover),而朱麗葉正應該嫁給這個男人,去做他的“封面”,使這本書盡善盡美:“從年輕的帕里斯的臉上,你可以讀到用秀美的筆寫成的迷人詩句;一根根齊整的線條,交織成整個一幅諧和的圖畫;要是你想探索這一卷美好的書中的奧秘,在他的眼角上可以找到微妙的詮釋。這本珍貴的戀愛的經典,只缺少一幀可以使它相得益彰的封面;正像游魚需要活水,美妙的內容也少不了美妙的外表陪襯。記載著金科玉律的寶籍,鎖合在漆金的封面里,它的輝煌富麗為眾目所共見;要是你做了他的封面,那么他所有的一切都屬于你所有了。”通過將男子比作書籍的“內容”而女子比作陪襯的“外表”和“封皮”,莎翁不動聲色地暗示了這段起于父母之命的婚姻安排注定不會有結果,朱麗葉這樣的女子注定要在更平等的關系中追求自己的幸福,即使潛在的代價是付出生命。

《莎士比亞十四行詩集》中,“書籍”(book)一詞總共出現了六次,其他表示各類具體書籍形式的近義詞則數不盡數。商籟第59首中的“古書”雖然以單數形式出現(some antique book),卻指向過去以手抄、拓印等方式流傳于人世的一切書籍,因為詩人的修辭意圖是“讓我曉得古人曾經怎樣說法”,看看是往昔的詩人在描摹美貌方面做得更出色,還是“我”改良和超越了他們所有人,或者說第一行中關于日光之下無新事的古諺終究是對的:“我”的創作比起古人是原地踏步,并無實質變化。詩人的答案是斬釘截鐵的:比起古書,比起過去的寫書人,“我們更好”,而這份榮耀共同歸于你我,是作為作者的“我”和作為主題的“你”合作的結果。由于“前代的才子”贊頌的主題遠遠比不上“你”。“你”本身的卓越決定了“我”作品的卓越,決定了一切古書在描摹“美”這一領域無一能超越眼下這本十四行詩集——莎翁這種借戲劇沖突指語境悄然將自己“寫入經典”的手法,我們還會不斷看到。

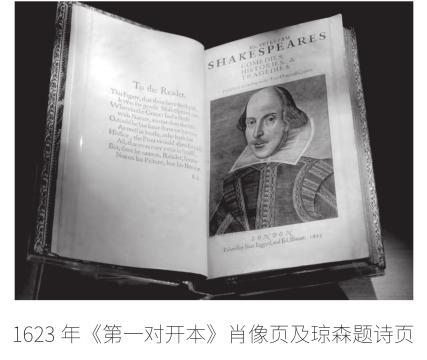

作為劇作家的莎士比亞一生中多數時間從未主動尋求出版,正如阿登版《莎士比亞全集》主編之一戴維·斯科特·卡斯頓所言:“手稿和劇院是莎士比亞的主動媒介,而印刷和數字化是莎士比亞的被動媒介……印刷文本在時間和空間里將詞語固定下來,而表演將詞語釋放出來,以此作為它存在的條件。”莎翁過世七年后,由兩位劇團同事和友人整理付印、俗稱“第一對開本”的《威廉·莎士比亞先生的喜劇、歷史劇、悲劇:根據真正的原始手稿出版》(1623)不僅是首部完全由劇作構成的英文對開本,更是書籍史上首部單一作者的劇作全集——“作者”身份能夠僅憑屬于通俗文化領域、文本隨每次上演發生流動和變更的戲劇得以確立,這在當時仍是新鮮事。如果說劇作家莎士比亞是在他去世后一百年內逐步“被”經典化的,那么在同意委托出版商T.T.付印《十四行詩集》時,詩人莎士比亞可以說是主動自知地參與了這些詩作經典化的過程。限于篇幅,我們無法逐一解讀他涉及書籍隱喻的全部商籟,但在從手稿到劇場,從四開本到對開本,從印刷所到電腦和電子書的四個多世紀的旅程中,于善變的媒介背后撐起文本經典性的,始終是那個對自然、語詞和人類心靈同等癡迷的“書籍制作者”威廉。本·瓊森在《第一對開本》莎翁肖像對頁題寫的《致讀者》一詩,是對這位永恒制書人才華的致敬,也是一次對細讀(而非觀看)的征召:

你所看到呈現在此的肖像,

是為了高貴的莎士比亞所作,

雕刻家在其中與自然競爭

試圖比真人畫得更栩栩如生:

哦,假如他能像刻畫他的面容般

用黃銅刻畫出他的智慧;

這本印刷書籍就能超越一切

曾用黃銅鐫刻下的事物:

然而既然刻工欠缺這份手藝,讀者啊

不要看他的肖像,去讀他的書。

本文莎士比亞戲劇譯文出自朱生豪,莎士比亞十四行詩譯文出自梁宗岱,其余引詩均由作者自譯。

作者簡介 包慧怡,雙語青年作家,1985年生于上海,愛爾蘭都柏林大學中世紀文學博士,復旦大學英文系副教授。研究古英語和中古英語文學、中世紀手抄本中的圖文互動。已出版詩集《我坐在火山的最邊緣》,英文專著《塑造神圣:“珍珠”詩人與英國中世紀感官文化》,中文專著《中古英語抒情詩的藝術》,評論集《繕寫室》《青年翻譯家的肖像》《沙侖的玫瑰》,散文集《翡翠島編年》等。出版畢肖普詩集《唯有孤獨恒常如新》、普拉斯詩集《愛麗爾》、阿特伍德散文詩集《好骨頭》等文學譯著十余種。曾獲愛爾蘭文學交流會國際譯者獎、中國書店文學獎年度翻譯家、國家圖書館文津圖書推薦獎等,入選上海市青年文藝家培養計劃。

主 持 人 方 巖

責任編輯 孫海彥