基于工程認證標準要求的課程權重系數計算方法分析

楊晚生 劉琳 高云飛 王璋元 顏彪 王曉霞 鄭瑞蕓

摘要:建筑環境與能源應用工程是以培養學生能夠從事工業與民用建筑環境控制和能源供應為主的工程應用性專業,根據工程認證標準要求,建環專業的畢業要求控制指標點各因素應根據培養目標和課程體系進行權重系數計算。目前,由于工程認證在我國開展時間不長,專業教師還缺少對相關權重系數計算方法的認識、理解和掌握。這不利于教學開展,也不符合工程認證條件下專業的發展要求。在工程認證標準基礎上,對建環專業的畢業要求指標點與支撐課程之間的關系進行了分析,利用層次分析法通過構建指標點和支撐課程的層次結構模型,建立其判斷矩陣,并對各指標點因素的權重系數進行了計算分析,獲得了畢業要求不同指標點的權重系數,并對其計算結果進行了分析討論;同時,將層次分析法與學分法得到的權重系數進行了比較分析,指出了每種計算方法存在的優缺點,以期對建環專業的工程認證起到促進作用。

關鍵詞:畢業要求;指標點;課程;權重

中圖分類號:G642.0;TU-4?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:1005-2909(2021)01-0161-06

一、 研究背景及意義

工程認證既是工程教育水平評估的基本手段,也是工程師資格國際互認的重要基礎。從2005年起,我國逐步在工程專業開展認證工作[1-2],經過近十余年的發展,已經在31個工科專業類的18個專業開展了認證。

我國建筑環境與能源應用工程專業(以下簡稱“建環專業”)是2012年本科專業目錄調整時,在原建筑環境與設備工程、建筑節能技術與工程、建筑設施智能技術的基礎上調整而形成的新型工程類本科專業。從2020年起建環專業將從專業評估正式轉入工程認證[3-4],工程認證是今后專業發展的主要方向。

二、工程認證標準對建環專業課程體系的設置要求

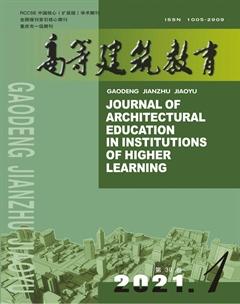

根據工程認證標準,建環專業主要開設數學與自然科學類、工程基礎類、專業類以及人文社會科學類等四大類課程,具體課程根據學校自身定位、培養目標和辦學特色自主設置。課程體系的設置應做相應的調整,尤其是在學分分布上進行優化,以滿足工程認證的要求。基于工程認證標準的建環專業課程體系設置要求如圖1。

三、工程認證背景下建環專業的培養要求

(一)工程實踐能力

工程實踐能力的培養是工程認證的重要考察內容。學生參加工程實踐以及畢業設計(論文)的學分至少應占總學分的20%。工程實踐環節包括課程實驗、實習、課程設計、畢業設計(論文)及其他實踐環節等。

(二)工程思維

在中國工程教育認證土木類專業的補充標準中,提出了使學生掌握我國勘察設計注冊工程師(注冊公用設備工程師等專業)、注冊建造師等執業資格相關的法律法規、職業道德、崗位職責等方面的要求[5]。注冊工程師制度是執業資格制度的一種,是國家對關系國計民生的重要工程技術類工作實行準入控制的表現。工程師思維主要體現在責任意識和解決實際問題的能力兩個方面。

(三)國際競爭力

工程認證的目的之一是為了促使高校能培養出面向全球且具有國際競爭力的工程類畢業生。中國加入《華盛頓協議》意味著我國工程教育畢業生獲得了跨境申請職業資格的“通行證”,但機會越大就意味著挑戰越大,面對來自世界各國高校畢業生的競爭,在課程體系設置時我們要注重開闊學生的國際化視野,提高學生的國際競爭力。

四、工程認證的畢業設計達成度要求

(一)達成度要求

畢業要求達成度評價是進行工程教育專業認證的核心要求,是衡量高校人才培養質量的重要手段,對專業教學活動的持續改進起指導作用[4]。畢業要求達成度應結合工程教育認證標準要求,以“PDCA”循環理論為指導,詳細分析本科生畢業要求達成度的要求及分解指標,明確各門課程對其指標點的支撐要求,才能持續跟蹤,實現對畢業要求達成度進行評價改進的目標。因此,畢業設計達成度的評價與專業課程體系的構建、各課程指標點及其對達成度的權重系數有著密切的聯系。制定合理的畢業要求達成度指標體系是構建合理的專業課程體系的目標和出發點,也是構建專業特色課程體系、培養學生實踐能力、訓練學生工程思維、強化學生國際競爭力的重要目標和基礎。

(二)達成度目標與課程體系的關系

從上述工程認證的標準對專業培養的要求可以看出,專業課程體系設置和畢業要求達成度的構建必須滿足以下幾個目標:(1)在工程認證標準要求下如何形成自己的專業特色是工程認證所強調和突出的內容;(2)加強學生工程實踐能力的培養是工程認證背景下專業發展的重要方向之一[6];(3)訓練學生的工程思維是工程認證的重要目標之一;(4)強化學生的國際競爭力是專業工程認證的主要目標之一[7-8]。要實現上述專業工程認證目標,需要在專業培養和教學目標設定上形成以下共識:(1)要有與工程認證標準要求相匹配的課程體系,

要形成自己的專業特色;(2)要有合理科學的專業畢業要求達成度指標和評價方法,以滿足工程認證的要求和專業發展的需要。

因此,構建科學合理的專業課程體系、建立合理的畢業要求達成度指標及評價方法是進行專業工程認證的基本需求和主要內容。

五、課程權重系數的計算方法

(一)學分法

對應畢業要求各指標點中二級指標點的支撐課程的權重系數,通常需要綜合考慮理論課程、實驗實訓、畢業設計對各項畢業要求及其指標點達成的關聯度,將每項畢業要求(或指標點)歸一化。課程類型系數設定規則:

(1)理論課程的課程權重系數:學分數*1.0;

(2)實驗課程的課程權重系數:學分數*1.5;

(3)課程設計及實訓課的課程權重系數:學分*1.5;采用PBL模式的權重系數:學分*2.0;

(4)畢業設計的課程權重系數:學分*2.0。

選擇合適的課程權重系數計算方法對正確獲得課程權重系數具有重要意義。學分法權重系數的計算方法以課程類型、性質和課程學分數為基本依據。該計算規則具有計算方法簡單、容易獲得、不需要對課程內容進行分析等優點,但存在同類和同一學分的課程權重系數相同等問題,不能有效區別其課程內容對畢業要求達成度的需求,因此在某種程度上該方法只是一種粗淺的計算方法。

(二)層次分析法

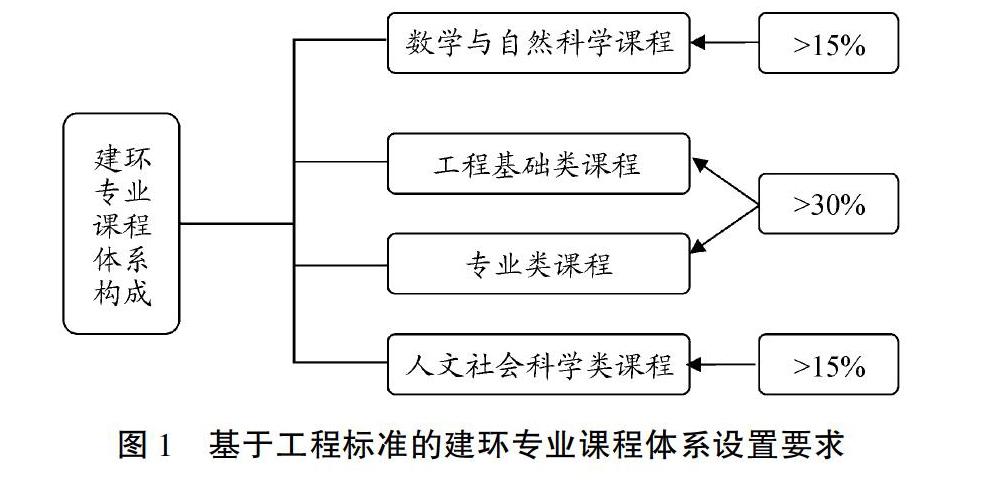

層次分析法是一種基于定量和定性分析相結合的決策方法。通過分析復雜問題所包含的因素及其相互關系,將問題分為不同的要素,并將這些要素歸并為不同的層次,通過構建層次結構模型,利用Satty確定的9級比例標尺[9](如表3),將兩個因素的重要性進行比較并賦值,形成判斷矩陣,并通過歸一化處理獲得權重系數。

六、課程權重系數計算比較

(一)支撐課程的確定

根據工程認證標準,建筑環境與能源應用工程專業畢業要求指標點1為工程知識,具體涵義為能夠將數學、自然科學、工程基礎和專業知識用于解決建筑環境與能源應用等領域的復雜工程問題。指標點1包含1.1~1.5五個二級指標點,二級指標點1.1的含義為掌握必要的從事建筑環境與能源應用工作所需的高等數學、線性代數、概率論與數理統計等數學、大學物理、普通化學等自然科學基本知識,并能用于工程建模、計算和分析。對應上述二級指標點1.1的含義,該二級指標點1.1選取高等數學、大學物理、線性代數、概率論和數理統計和普通化學作為指標點的支撐課程,這一選擇與專業目前的教學實際情況相符合。

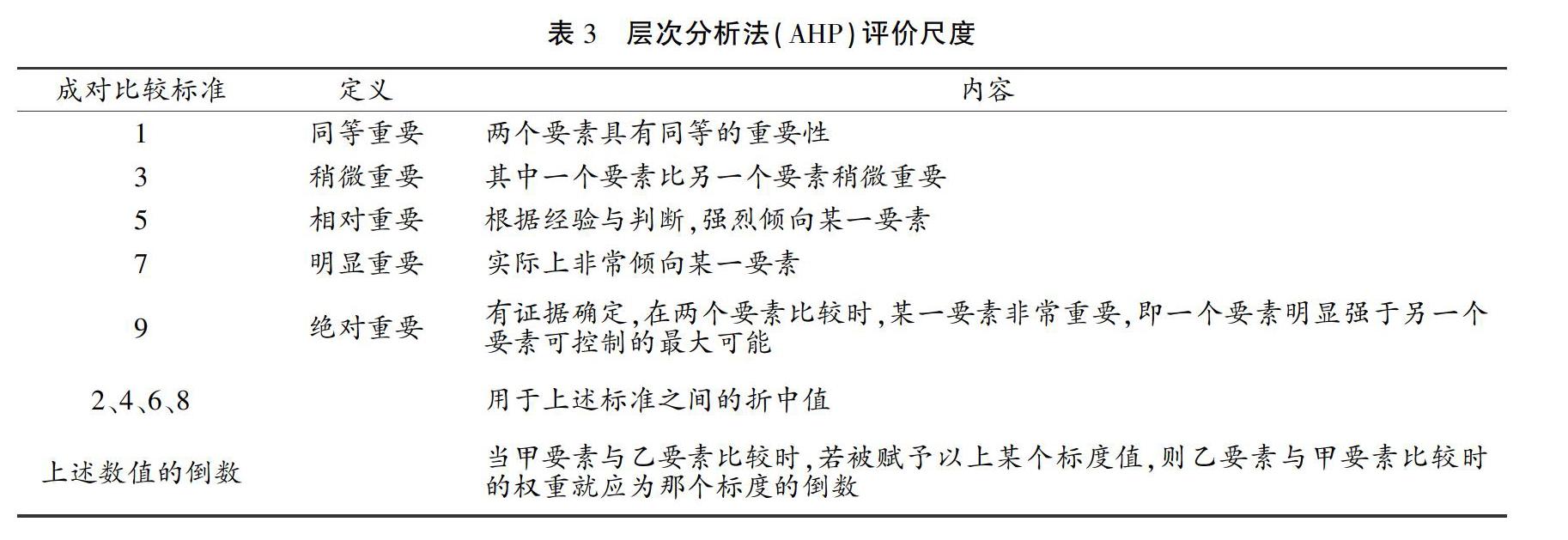

(二)學分法計算分析

根據學分法計算規則,以二級指標點1.1為例,制定了指標點1.1各支撐課程權重系數表,具體結果如表4。

(四)層次分析法計算分析

根據工程認證標準的要求,指標點1.1各支撐課程層次結構模型如圖2所示。

根據上述層次結構模型構建的各支撐課程的判斷矩陣及權重系數計算結果如表5所示。

(四)結果比較分析

采用學分法和層次分析法獲得指標點1.1各支撐課程的權重系數,對這兩種方法所得到的權重系數進行分析比較,如表6。

(1)學分法和層次分析法所得到的各支撐課程的權重系數總的趨勢基本一致,即權重系數由高到低的順序均為:高等數學>大學物理>線性代數>概率論與數理統計>普通化學,二者總體排序規律一致,反映出層次分析法具有其合理性。

(2)采用層次分析法所得到的線性代數、概率論與數理統計和普通化學課程的權重系數與采用學分法所得到的上述各課程的權重系數存在區別,從客觀規律出發,每門課程的學分數和課程類型相同,但由于課程內容在專業畢業要求的體現不同,因此具有不同的權重系數是符合客觀事實的,反映出層次分析法與學分法相比得到的權重系數更為合理。

(3)層次分析法得到的線性代數課程的權重系數較學分法高,這主要是由于其課程內容和畢業要求較高所致,建環專業的課程體系中線性代數比概率論與數理統計在專業基礎及專業課程的學習過程中所發揮的作用更大,這符合專業培養的實際要求。

(4)在課程判斷矩陣構建過程中

,需要由專業教師和專業技術人員對課程進行對比、分析、判斷、量化,這一過程存在一定的主觀性,因此會在一定程度上影響權重系數的計算。參考文獻:

[1]荀勇. 地方應用型土木工程本科專業評估與認證[J].武漢理工大學學報,2016,29(10):38-41,51.

[2]姚韜,王紅,余元冠.我國高等工程教育專業認證問題的探究:基于《華盛頓協議》的視角[J].大學教育科學,2014(4):28-32.

[3]何若全,邱洪興.土木工程專業評估與專業教育的持續發展[J].中國建設教育,2013(1):15-17.

[4]華爾天,計偉榮,吳向明.中國加入《華盛頓協議》背景下工程創新人才培養的探索與實踐[J].中國高教研究,2017 (1) :82-85.

[5]陳曉,李小華,張國強,等.注冊工程師制度和建筑環境與能源應用工程專業教學改革[J].高等建筑教育,2013,22(6):26-28.

[6]錢付平,陳光,黃志甲. 建環專業教育評估與實踐教學環節的改革創新[J].高等建筑教育,2009,18 (5) :122-125.

[7]谷音, 羅素蓉, 張挺. 從德國高等教育看工程認證下的土木工程專業培養方式及評價體系[J].高等建筑教育,2020,29(2):89-94.

[8]劉少東,鄭鑫,張兆強.土木工程專業校企聯合人才培養機制探索與實踐[J].高等建筑教育, 2016,25(2):32-35.

[9]張炳江.層次分析法及其應用案例[M].北京:電子工業出版社,2013.

Analysis on calculation methods of curriculum weight coefficient

based on engineering certification standard

YANG Wansheng, LIU Lin, GAO Yunfei, WANG Zhangyuan, YAN Biao, WANG Xiaoxia, ZHENG Ruiyun

(School of Civil and Transport Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, P. R. China)

Abstract:

Construction environment and energy application engineering is a major with strong engineering applicability which mainly trains students to be able to engage in industrial and civil construction environment control and energy supply. According to the requirements of engineering certification, each factor of the graduation requirements control index points of construction environment should be calculated according to the training objectives and curriculum system by weight coefficient. At present, due to the short time of engineering certification in China, professional teachers still lack the knowledge, understanding and grasp of the calculation method of relevant weight coefficient, which is not conducive to the teaching under the goal of professional engineering certification and does not meet the professional development requirements of engineering certification. On the basis of engineering certification standard, this paper analyzes the relationship between graduation requirement index points and supporting courses of construction environment. By using AHP, the judgment matrix of index points and supporting courses is established and the weight coefficients of each index point factor are calculated and analyzed, and the weight coefficients of different index points of graduation requirement are obtained. At the same time, the weight coefficient obtained by AHP is compared with that obtained by credit method, and the advantages and disadvantages of each calculation method are pointed out, in order to promote the engineering certification of construction environment specialty.

Key words:

graduation requirements; index points; curriculum; weight factor

(責任編輯 梁遠華)