中國畫教學中寫意梅花的創作研究

王回

摘 要:在中國畫的寫意梅花的創作、教學過程中,要掌握兩個基本功:第一個是能夠熟練地運用用筆的技法,第二個是掌握用墨的技巧。然而不管是用筆還是用墨,我們都首先需要進行臨摹,掌握花鳥畫的一般創作規律與法則。文章研究中國畫教學中寫意梅花的創作,通過對梅花外在形式的創作描繪,體現出其內在的意蘊美。

關鍵詞:中國畫教學;寫意梅花;繪畫

梅與蘭、菊、竹被列為國畫四君子,世代文人墨客皆喜用梅來表達自己內心的追求與情感。早期畫梅花多用“積墨”和“圈墨”的畫法,楊無咎、王冕、李方膺、金農、趙之謙、吳昌碩等人都是畫梅的高手,由于其梅花作品各有不同的繪畫特點,逐漸使畫壇上形成了梅花姿態多樣紛繁的局面。

對于中國畫創作,潘天壽認為:“畫好中國畫,首先要學習傳統,吸取傳統的精華,去其糟粕,然后加以發展革新。……學習和研究中國畫,第一步應是臨摹,‘傳移摹寫為六法中的一法,這是祖先留下來的一個法寶,我們不能忽視。”中國畫相較于其他藝術作品而言,有一套最基本的、較為穩定的程式性的語言——筆墨語言,即通過最基本的材料——毛筆、墨與紙之間的相互作用來進行畫面的探索與形象的呈現。相較于油畫而言,它的偶然性、不可覆蓋性都成為藝術家在創作過程中不可忽視的元素。那么如何能盡快很好地把控這些創作元素,首先得要臨摹。東晉顧愷之就很注重臨摹,他的《魏晉勝流畫贊》就是論述摹寫要法的。對于寫意花鳥畫,我們臨摹的不僅是作品的筆墨語言、技法的運用,還要感受作品意境的渲染,體會作者對所描繪事物的情感表達。因為每一幅優秀的作品都有作者所想要表達的思想與情感。當然,臨摹只是一種學習的手段,不等同于創作,繪畫學習者應秉持“筆墨當隨時代”的創作態度,不拘泥于“古法”,學會創新。因為每個時代都有它獨特的背景,生活在這個社會中,我們就應當將這個時代獨特的精神融入畫面之中。

中國畫的創作,筆墨是關鍵。古人將用筆概括為“偏正曲直,輕重疾緩”,將用墨概括為“濃淡干濕”,并認為筆為“骨”,墨為“肉”,五代荊浩曾說:“吳道子畫山水有筆而無墨,項容有墨而無筆,吾當采二子之所長,成一家之體。”由此可以看出筆墨的關系及其重要性以及畫家們對筆墨的重視。元代書畫家趙孟頫就有“書畫同源”的主張:“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通。若也有人能會此,須知書畫本來同。”[1]這里強調的就是:中國繪畫應以“寫”代“描”,以書法的筆法入畫。注意用筆的輕重緩急,并將詩、書、畫、印完美結合,這樣不僅豐富了繪畫的表現技巧,而且可以使筆者更好地表達胸中的逸氣,更好地抒發內心的情感,真正地達到“詩中有畫,畫中有詩”的美好境界。

近代畫家黃賓虹在其“五筆七墨”中概括了中國畫用筆的基本原則“平、留、圓、重、變”,而“七墨”即是濃墨、淡墨、破墨、潑墨、積墨、焦墨、宿墨,這正闡述了中國寫意畫用墨的技法。其中,破墨法在中國的寫意花鳥畫中是最常用的技法,而破墨法又可分為濃墨破淡墨、淡墨破濃墨、墨破色、色破墨。在寫意花鳥畫中用墨的關鍵在于用水,水少則枯,水多則漫,需要筆者根據自己的畫面需要進行調節,把握好度的問題。其中“四君子”圖的墨戲畫歷史最為悠久,用筆純是書法。畫梅,老干有鐵骨崢嶸之勢,行筆穩健,使轉頓挫得宜,梅枝梗長如箭,短如戟,最富生命力,釘頭挫出,收筆回鋒。梅花以清瘦為上,圈花不可過圓,宜內方外圓[2]。注意用筆的力度與筆鋒的收放以及對用墨的濃淡干濕的把握是我們繪畫必須注意的關鍵所在,所以在進行中國畫教學時也可適當讓學生練一練書法,從書法中尋找用筆的感覺。

要創造性地再現自然的美,要在花鳥畫中做到有景有情,就必須注意意境的創造。筆墨本身是抒情的,它隨著人的情感而運動,是一種情感個性運動的軌跡[3]。清代畫家石濤把繪畫創作和審美體系稱為“借筆墨以寫天地萬物而陶泳乎我也”和“搜盡奇峰打草稿”。創作者畫畫要關注生活,從生活中汲取營養,再用手中的筆墨來表達內心的情感,給畫面營造一種意境,如果沒有意境的渲染,只追求筆墨的形式,只會將前人的東西移前移后,追求古人已經達到的境界,毫無意義可言。

意境是藝術中一種情景交融的境界,是藝術中主客觀因素的有機統一。意境中既有來自藝術家主觀的“情”又有來自客觀現實升華的“境”,這種“情”和“境”……是有機地融合在一起的,境中有情,情中有境[4]。在中國畫的創作過程中,不僅要體現物象的形體的美,還要注意事物中所傾注的作者的情感,一幅好的作品應該是有主題思想的。

怎樣把從生活中所欣賞到的美通過藝術的手段表現出來,這就是意境與表現方法的問題。這個問題涉及構圖與技法等問題。所謂的構圖,就是謝赫的畫論《古畫品錄》中提到的“經營位置”,通常稱為對畫面的布局。構圖是創作不可避免的問題,也是一幅作品好壞的關鍵所在。構圖講究形式美,寫意梅花的構圖大致有條幅、橫幅、扇面、斗方、長方形、冊頁等。

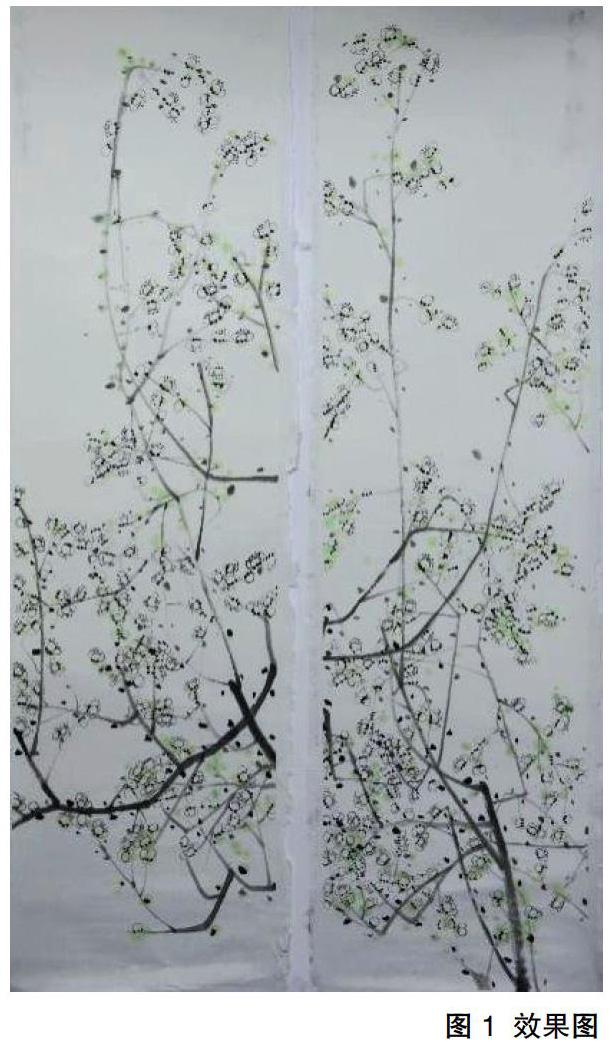

創作者在進行梅花創作構圖時,首先應該想到注意梅花畫面的“主次、虛實、疏密、聚散、開合、呼應”等關系問題,并且注意到梅花的枝干是畫面的重點,不能平均分布,在注意枝干花朵虛實關系的同時,應該關注到它們的疏密。疏密得當才是作品的關鍵,只有完美地配合才能使畫面有節奏和韻律感。聚散則體現寫意梅花的花朵在畫面中的聯系,聚散有致就要求合理安排梅花的生長姿態和花朵位置。創作者在進行梅花創作時選擇兩張六尺條屏作畫,而兩張畫是要裱在一張畫面上的,這就要求創作者在創作這兩張梅畫時,要注意二者構圖之間的呼應關系,這樣才不會顯得突兀。當然,構圖時還是要注意梅花的自然生長的狀態,不能隨意地擺放。正所謂繪畫要形神兼備,不能取神而不注重形,或者說取形而忘其神。

技法,就是中國畫的表現方法,主要包括構圖、筆墨法和設色法等。寫意花鳥畫較工筆花鳥畫而言,更需要注意筆墨的運用,可以說寫意畫更符合中國文人畫的審美要求,追求“妙在似與不似之間”的筆墨韻味。因此要求學生構圖完成后不斷地進行練習,不斷地探索運用不同的筆墨而產生的不同的意蘊效果,最終從中選取兩幅最有意蘊的梅花作品。藝術的意蘊就是顯現出一種內在的生氣、情感、靈魂、風骨和精神。正如荊浩的《筆法記》中強調的“圖真”理論,所謂“圖真”就是要求畫畫要氣韻俱盛,要形神兼備,這也是我們繪畫所追求的最高境界。在設色方面,沒有采取平涂的方式,根據畫面的需要,選擇讓學生在梅花的周圍點染一些黃綠的顏色,這樣不僅使畫面更有春天的氣息,而且使畫面更有韻律感,也符合畫面的整體效果。

圖1這幅梅花作品是借鑒吳昌碩、盧勇的梅花作品的用筆并學習他們對枝干巧妙處理的方式進行的探索創作。梅花的主干是用較枯的筆,要表現出主干的力度,進而使其能夠撐起整個畫面,次主干就要先分出先后遮蓋的關系,然后分析枝干的生長與疏密關系,最后再分出筆墨的濃淡關系,在此基礎上畫出各種枝干上的分支。在用筆時要注意它的靈動性,用肘與腕的力度將筆拖出。采用中鋒用筆的方式畫梅花的枝干與花瓣,同時注意用筆的頓挫起伏,筆與筆之間的轉折要圓潤不能過于僵硬等。最后畫梅花與花托,這個則需要注意聚散與濃淡的關系,然后根據畫面的需要進行點染,使畫面更加豐富與靈動。當然,在每天的創作時間里,要求學生要堅持練毛筆字,不斷地感受寫書法所帶來的手、肘、腕之間的不同感受。

綜上所述,中國畫的創作,意大于法,法為意生,可見中國畫創作過程中畫面意蘊經營的重要性。只有意匠經營,以意使法,才能表現生動的意境,體會中國繪畫中的意蘊之美。

參考文獻:

[1]秦軒.筆風墨韻寫丹青:歷代書法繪畫[M].成都:四川人民出版社,1996:158.

[2][3]中央文史研究館書畫院.中國書畫講座[M].北京:人民美術出版社,2014:313,20.

[4]彭吉象.藝術學概論[M].北京:北京大學出版社,2006:337.

作者單位:

南通理工學院