基于系統功能語言學的日本新聞報道話語表征研究

劉長遠,徐啟豪,翟紅華

(山東農業大學 外國語學院,山東 泰安 271018)

“一帶一路”倡議自2013年首次提出以來,各國媒體一直在持續關注。對此,近年來國內涌現出大量研究國外媒體報道變化趨勢的學術成果。其中,關于日本媒體報道的研究多采用定量分析法,整體把握日本媒體報道的趨勢特征及認知變化,如跟蹤2013年至2018年日本主流媒體的相關報道,分析出日本媒體對“一帶一路”倡議的認知呈動態變化趨勢[1]。另外,從新聞傳播學角度探究日本媒體報道的話語特征,指出日本媒體在對外問題上報道具有保守性和偏向性,需要長期且實時關注日本媒體對于“一帶一路”倡議的話語變化趨勢[2]。

研究日本媒體對“一帶一路”倡議的認知變化鮮有運用系統功能語言學理論的。系統功能語言學在探究歐美等各國主流媒體對“一帶一路”倡議的認知變化以及話語建構中應用且成果頗多。如從功能語言學看英國主流媒體對“一帶一路”倡議的態度變化[3],運用語料庫語言學、評價理論等定性和定量地對比分析美國、印度與歐盟的主流媒體對“一帶一路”話語建構的差異、情感態度變化及其原因[4]。

一、研究背景

2019年度是非比尋常的一年,“一帶一路”倡議得到長足推進,其影響范圍已擴大至歐洲地區。可以說,這得益于國家主席習近平兩次訪歐之行。第一次是2019年3月21日至26日訪問意大利、摩納哥和法國,第二次是11月10日至12日對希臘進行國事訪問,都取得了重大成果。中意簽署共同推進“一帶一路”建設的諒解備忘錄,意大利成為“七國集團”中第一個與中國簽署相關協議的國家;希臘成為中國-中東歐合作機制正式成員,“16+1合作”擴大為“17+1合作”,比雷埃夫斯港項目成為共建“一帶一路”合作的旗艦項目。

本文將聚焦2019年日本新聞媒體對習主席訪歐之行的報道,在“一帶一路”特定文化語境下,運用系統功能語言學的及物性系統分析日本主流媒體的相關報道,且對比兩次國事訪問的新聞話語表征的差異,探究日本新聞媒體對“一帶一路”倡議的認知新動向。

二、日語的及物性系統

關于及物性系統在日語中的體現形式,日本學者在日本傳統語法的框架下,從名詞句、形容詞句、動詞句三種句式分析了不同于英語的及物性過程特征。

第一,名詞句的及物性過程。日語的名詞不能獨立充當謂語,如“NPがNPだ/である/です”在謂語名詞后附加判斷助動詞,類似于英語的名詞性短語的系動詞結構,即“NP-be-NP”英語系動詞句。西山佑司根據名詞句的指示性,將名詞謂語句分為四類:(1)措定文(predicational sentences);(2)指定句、倒置指定句(specificational sentences);(3)同定句、倒置同定句(identificational sentences);(4)倒置同一性句、同一性句(identity sentences)[5]。福田一雄將西山的名詞句四分法與系統功能語言學的及物性相對照,指出(1)是關系過程的屬性用法,(2)(3)(4)是關系過程的識別用法[6]10。

第二,形容詞句的及物性過程。日語的多數形容詞與動詞的功能相同,可以獨立充當謂語。對此,龍城正明指出:

英語の過程型は文法範疇の動詞のみの分析に終始していたが、日本語では従來形容詞として捉えられてきた品詞の大半を、動詞と同じ機能を持つものとして捉え、それらも含めた融合型の過程型選択體型網として分析した。[7]

(英語過程型僅側重動詞功能分析,而從日語語言歷史演變過程看,形容詞多半具有與動詞同等功能,因而日語應為包含動詞與形容詞的融合型過程系統。)

福田一雄在龍城正明的基礎上,認為多數形容詞句歸屬于關系過程的屬性描述,與英語不同之處在于形容詞具有既表達過程又兼有屬性的雙重特性[6]13。

第三,動詞句的及物性過程。金田一春彥創立了動詞的四類型:(1)“狀態動詞”,表示狀態意義的動詞,如“ある”(有)、“できる”(能夠);(2)“持續動詞”,表示在一定時限內持續進行的動作或作用,如“書く”(寫)、“読む”(讀);(3)“瞬間動詞”,表示瞬間結束的動作或作用,如“死ぬ”(死)、“消える”(消失);(4)“第四種動詞”,是一種形容事物性質狀態的特殊動詞類型,即帶有形容詞性,如“聳える”(聳立著)、“優れる”(優秀)、“目立つ”(明顯)、“とがる”(尖的)[8]。因而從語義來看,“狀態動詞”“第四種動詞”充當謂語的小句歸屬于關系過程。

綜上所述,日語的及物性過程有其獨特之處,表現在形容詞、狀態動詞、第四種動詞充當謂語時,兼具過程與屬性的雙重性。因而,在沿用英語及物性系統分析語篇時,需注意形容詞和第四種動詞的特殊性。

三、對于第一次訪歐之行報道的及物性分析

習主席第一次訪歐之行取得了重大成果,這引起了日本媒體的關注,各大報紙平均報道量達12—13則。其中,側重于政治外交、軍事安全的《讀賣新聞》對此發表了相關社論及深度評論。本文選取《讀賣新聞》2019年3月27日1則社論以及2019年4月16日1則駐外記者的深度評論,擬對這2則新聞評論進行分析。

(一)語篇一的及物性分析

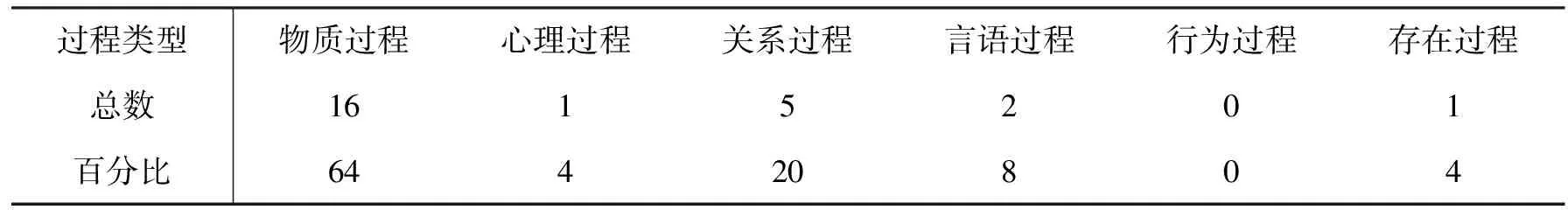

標題為“中伊が覚書署名「一帯一路」攻勢に揺れる歐州”,語篇共有25個小句,對其及物性系統分析如表1。

表1 語篇一的及物性分布

由表1可見,物質過程比重大,占一半以上,使用了“訪問する、署名する、進める、取り込む、設置する、築く、排除する、譲渡される、位置づける、強化する、防ぐ、確認する、及ぶ”等過程動詞。社論客觀敘述了中東歐16國已開設了中國-中東歐國家地方領導人會議,正構建區域合作關系;歐盟將對于能源、數字化、機器人等重要產業強化企業收購買賣的監管,為預防受海外企業和資金的影響,將推進相關法案完善。

關系過程僅有5處,與物質過程相比明顯要少。其中,3處歸屬類關系過程,體現了語篇的價值取向。其中,“初めてだ”客觀描述了“與七國集團成員締結備忘錄”尚屬首次。“著しい、明白だ”所描述的關系過程與事實并不相符。“著しい”的載體是“中美貿易摩擦導致中國經濟減速”,“明白だ”的載體是“中國拉攏意大利加速侵入歐洲的目的”。可見對“一帶一路”倡議的評價仍帶有負面消極傾向。

(二)語篇二的及物性分析

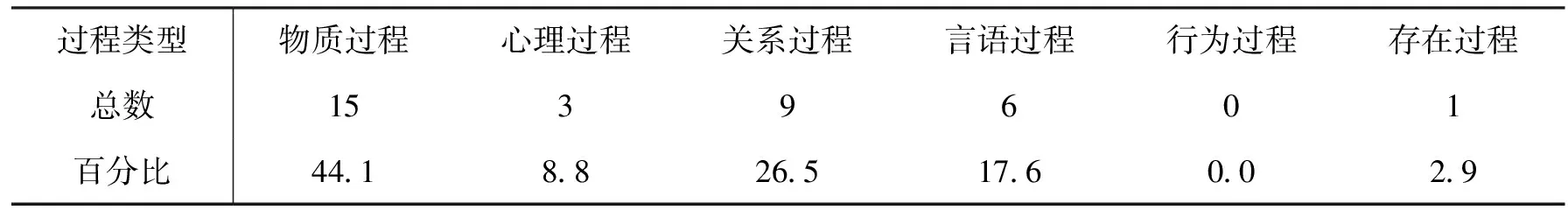

標題為“依存深刻、「中國マネー」に分斷されるEU”,語篇共有34個小句,對其及物性系統分析如表2。

表2 語篇二的及物性分布

由表2可見,物質過程占比重最高,其次是關系過程和言語過程。物質過程主要有“歓迎する、決めた、切り崩される、會談する、署名する、受注する、決まる、避ける、相次ぐ、表明する、駆け付けた”等動詞。評論客觀敘述了歐洲歡迎與中國的經濟合作,希臘、匈牙利、波蘭等國家表明要參加“一帶一路”倡議;3月26日習主席在巴黎和法國總統馬克龍會談之際,德國總統默克爾和歐盟執行委員會主席容克迅速趕到。另外,歐洲國家積極歡迎合作的同時,擔憂遭受分裂瓦解。

在關系過程的運用上,文中有2處是識別類關系過程。其中1處是“米中対立が深まる中、歐州は中國にとって重要なパートナとの位置づけだ”(隨著中美對立加深,歐洲對于中國來說是重要的合作伙伴),但片面認為中歐合作關系加深源于中美貿易摩擦。另外1處是“16首脳會談に他國の首脳が同席するのは、極めて異例のことである”(歐洲16國首腦會議上其他國家首腦出席是極其破例的事)。另外,“強い、勝利だった、初めて、大きい、間違いだ”都是歸屬類關系過程。其中,“それは、習近平氏にとって大きな勝利だった”的載體是指示代詞充當,回指上文內容中的“意大利加盟一帶一路倡議”,在此評價為“巨大勝利”。另外,“大きい”是指意大利加盟“一帶一路”倡議意義重大。以上的關系過程多運用帶正面積極意義的評價詞匯,可見習主席訪歐之行深受歐洲各國的重視與肯定。

由于該評論的撰寫者是駐德國記者,為了體現報道的真實性和權威性,言語過程都是用“述べた”動詞直接引用德國外交部長馬斯和首相默克爾的相關言論。

以上2則新聞評論注重客觀描述歐洲各國對“一帶一路”倡議的不同態度,真實地反映出歐洲國家已經認識到中國力量的強大;在觀點立場上沒有出現過激言語及過分的負面評價,并對習主席訪歐之行給予了高度肯定。但對中歐關系的加深和“一帶一路”倡議的推行仍帶有偏見,片面地認為中歐關系的加深源于中美貿易摩擦,甚至擔心“一帶一路”倡議的推行會瓦解歐盟。

四、對于第二次訪歐之行報道的及物性分析

希臘從一開始就積極支持并參與“一帶一路”倡議,在歐盟國家中較早同中國簽署共建“一帶一路”文件,希臘總理兩次出席“一帶一路”國際合作高峰論壇。因而,在外媒來看,中希友好加深是意料之中的。相對于第一次訪歐之行,日本媒體對于“習主席訪問希臘”關注度變小,平均報道數量僅2—3則。在此選取以經濟評論見長的《產經新聞》2019年11月12日的1則報道和《讀賣新聞》2019年11月12日的1則報道加以分析。

(一)語篇三的及物性分析

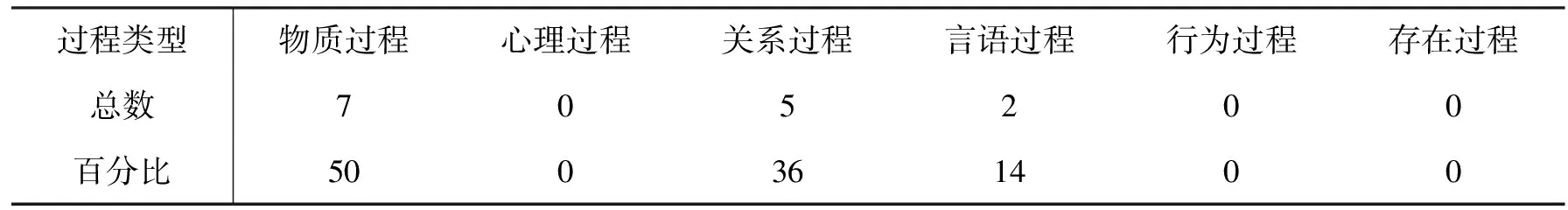

其標題為“習近平氏、ギリシャ訪問 港灣協力など強化へ 一帯一路の橋頭堡”。語篇共14個句子,對其及物性系統分析如表3。

表3 語篇三的及物性分布

如表3所示,物質過程有7處,關系過程有5處。其中,物質過程主要是“伝えた、買収した、參加し、拡大された、注視している、牽制した”等動詞。“伝えた”的主體是中國新華社,該報道主要轉述了中國新華社關于習主席訪問希臘以及參觀比雷埃夫斯港的報道。源報道將“比雷埃夫斯港”暗喻為當之無愧的“龍頭”,而該報道卻將“龍頭”譯為“橋頭堡”。兩者存在較大偏差:“龍頭”有吉祥寓意,發揮帶領引領的作用;而“橋頭堡”是指控制橋梁、渡口而構筑的碉堡或據點,帶有進攻性。可見,該報道對我國“一帶一路”倡議的認知仍有偏頗之見。

另外,5處關系過程皆是圍繞中國,屬于識別類關系過程。其中1處客觀報道了中國國家主席習近平正式訪問希臘是時隔十年之久。另外還有2處的被識別者都是中國,識別者分別是“構えだ”“考えだ”,強調中國是要擺出以希臘港口為“橋頭堡”擴大在歐洲影響力的架勢和想法。可見,該報道措辭仍有負面消極意義。

在言語過程中,有1處引用了習主席在雅典同希臘總統帕夫洛普洛斯會談中說的一句話,即“要共建‘一帶一路’,將中歐陸海快線建成中歐貨物運輸和互聯互通的重要通道”。報道中如實譯為“「中國·歐州陸海エクスプレス」について貨物輸送などの重要なルートにしたい”。另外1處附加了第三國言論,引用了美國國務卿龐培對中國的批判言辭,稱“中國利用借款依賴的方式強加于他國的貿易”。

(二)語篇四的及物性分析

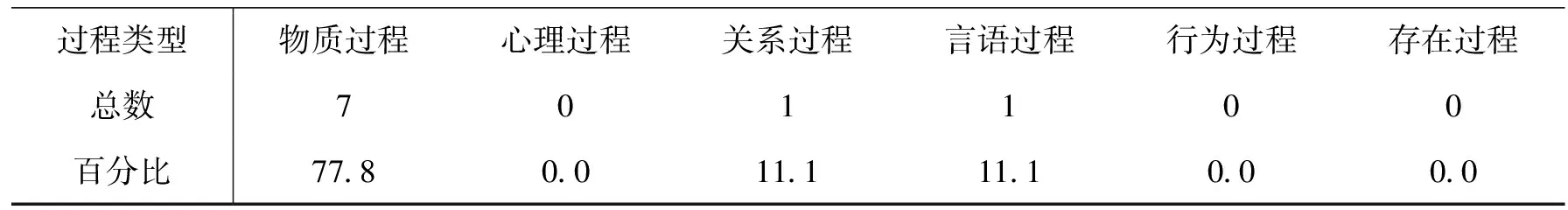

標題為“一帯一路拠點、習氏がギリシャの港の投資促進へ覚書”。語篇共9個小句,對其及物性系統分析如表4。

表4 語篇四的及物性分布

如表4所示,物質過程有7處,分別為“會談した、署名した、約束した、得た、位置づけている、視察した、発表した”等過程動詞。客觀敘述了習主席會見帕夫洛普洛斯總統,簽署了包含比雷埃夫斯港在內的投資推進備忘錄,并約定投資6億歐元,會談后訪問比雷埃夫斯港。與上篇相同的是,該報道也參照了中國媒體的報道,轉述了自2016年中國海運經營比雷埃夫斯港之后,港口的貨運量增加7倍,為當地的雇傭就業做出了貢獻,客觀報道比雷埃夫斯港項目的積極作用。另外,源報道即央視新聞將“比雷埃夫斯港”稱為共建“一帶一路的典范”,該報道遵循原義,將“一帶一路的典范”譯為“一帯一路の模範例”。

另外,1處識別類關系過程指出比雷埃夫斯港是希臘的最大港口,1處言語過程引用了習主席參觀中遠海運比雷埃夫斯港項目時提出的“希望雙方再接再厲,搞好港口后續建設發展,實現區域物流分撥中心的目標,打造好中歐陸海快線”這段話,報道中轉譯為“ピレウスの役割をさらに強化し、中國と歐州を結ぶ陸海路の輸送を拡大したい”,傳達出習主席對比雷埃夫斯港發展的展望與期待。

可見,以上2則報道都轉述了中國媒體的相關報道,語篇四客觀準確,而語篇三的個別措辭仍帶有負面消極性。2則報道引用習主席的話語時,都是積極而如實地傳達原意。

五、結語

本文首先探討了日語不同于英語的及物性過程特征,即形容詞句與特殊動詞句兼有表達過程與屬性的雙重特性;運用及物性系統對比分析了2019年度日本媒體對習主席兩次訪歐之行的相關報道。由分析第一次訪歐之行的報道可見,在觀點立場上無過激言論,客觀描述歐洲各國對“一帶一路”倡議的不同態度,且高度評價了習主席訪歐之行的積極意義。但對中歐關系的加深和“一帶一路”倡議的推行仍有偏頗之見,片面認為中歐關系的加深源于中美貿易摩擦,甚至擔心“一帶一路”倡議的推行會瓦解歐盟。由分析第二次訪歐之行的報道可見,在互聯互動的全球化時代,國內新聞報道成為中國形象對外傳播的途徑之一,日本媒體在報道中注重借用中國媒體的相關言語,并直接引用習主席的原話,如實傳達中國聲音,顯示出中國話語的國際影響力增強。總之,中日關系的友好加深離不開中日兩國新聞媒體的合力推動,特別是國內媒體報道已成為“傳播中國聲音、講好中國故事”的重要途徑。