全程施用沼肥為主的線椒性狀產(chǎn)量產(chǎn)值

周 云

(畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心,貴州 七星關(guān) 551700)

沼肥由沼渣和沼液兩部份組成,沼渣含腐殖酸11%左右,氮、磷、鉀速效養(yǎng)分含量較高,沼液也含氮、鉀、銅、鐵、鋅等元素,沼渣和渣液均是無(wú)公害優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥。沼氣建設(shè)在七星關(guān)區(qū)已全面普及,沼肥在農(nóng)作物栽培中的應(yīng)用日益重要,特別是在七星關(guān)區(qū)蔬菜生產(chǎn)中,線辣椒生產(chǎn)占比較大。因此,探討線辣椒施用沼肥的性狀、產(chǎn)量、產(chǎn)值表現(xiàn),對(duì)實(shí)現(xiàn)七星關(guān)區(qū)沼肥的高效利用與線辣椒生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 材料與方法

1.1 試驗(yàn)材料

試驗(yàn)用沼肥為正常產(chǎn)氣的98型強(qiáng)回流沼氣池所產(chǎn)沼液和沼渣,有機(jī)肥和清糞水為農(nóng)家常規(guī)腐熟,過(guò)磷酸鈣含P2O516%,線椒品種為畢節(jié)本地品種。

1.2 試驗(yàn)地概況

試驗(yàn)于2020年選擇在七星關(guān)區(qū)撒拉溪鎮(zhèn)沙樂(lè)村石板組農(nóng)戶張明秀家地塊進(jìn)行,地塊海拔1 600 m,地勢(shì)平坦,土壤為黃壤,肥力中上等,前茬為玉米。區(qū)域年均溫13.5℃,年降雨量900~1 100 mm。

1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與操作

試驗(yàn)設(shè)4個(gè)處理。處理A為沼肥基施:基施沼肥3 000 kg/667m2(沼渣+沼液混合物),追肥同D(CK);處理B為沼肥基施+沼液噴施:沼肥基施同A,沼液噴施是在盛花期、初果期、盛果期采果1~2次后各噴沼液1次,每次用沼液40 kg/667m2;處理C為沼肥基施+沼肥根追:沼肥基施同A,沼肥根追是在盛花期、初果期、盛果期采果1~2次后各施1次,每次用沼肥500 kg/667m2;處理D為常規(guī)施肥(CK):基施腐熟有機(jī)肥3 000 kg/667m2、過(guò)磷酸鈣50 kg,在盛花期、初果期、盛果期采果1~2次后各用清糞水追施1次,每次用清糞水500 kg/667m2,另在盛花期用0.5%磷酸二氫鉀液噴2次。試驗(yàn)各處理3次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列,小區(qū)長(zhǎng)4 m、寬4 m,面積16 m2,小區(qū)間設(shè)走道30 cm,重復(fù)間設(shè)走道50 cm。

試驗(yàn)線椒采用育苗移栽方式。于2月28日播種,5月1日移栽,種植株行距為30 cm×40 cm,每窩2株苗,栽4 002窩/667m2、共8 004株苗(每小區(qū)192株苗)。線椒生長(zhǎng)期未防治病蟲(chóng)害。

1.4 指標(biāo)調(diào)查與分析

線椒株高、分枝數(shù)、開(kāi)展度等是每小區(qū)隨機(jī)抽取10株進(jìn)行調(diào)查;椒果縱徑、橫徑是每小區(qū)抽取第2、3臺(tái)成熟果共30個(gè)進(jìn)行調(diào)查;產(chǎn)量是每小區(qū)從8月25日始采至10月6日終采的鮮果重量。

試驗(yàn)各指標(biāo)數(shù)據(jù)采用Excel進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2 結(jié)果與分析

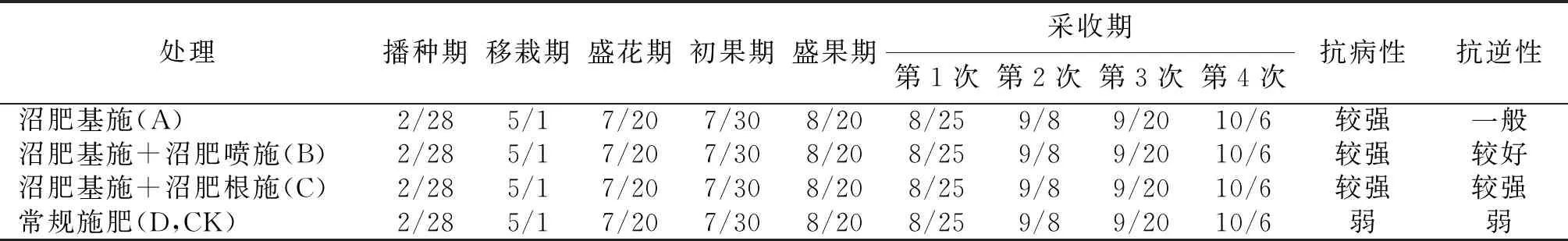

2.1 各處理線椒的生育期與抗逆性

由表1可見(jiàn),各處理的盛花期均為7月20日,初果期均為7月30日、盛果期均為8月20日,說(shuō)明施用沼肥與常規(guī)施肥相比,對(duì)線椒的生育期無(wú)影響。試驗(yàn)線椒施用沼肥的各處理生育期未發(fā)現(xiàn)病害,但有少量蚜蟲(chóng)和煙青蟲(chóng)發(fā)生,而常規(guī)施肥處理則有炭疽病、疫病、枯萎病等發(fā)生,且蚜蟲(chóng)、煙青蟲(chóng)發(fā)生嚴(yán)重,說(shuō)明抗病性是施用沼肥的處理強(qiáng)于常規(guī)施肥處理;抗逆性是處理C>處理B>處理A>處理D,說(shuō)明沼肥基施+沼肥根施優(yōu)于其他處理。

表1 各處理的生育期(月/日)與抗逆性

2.2 各處理線椒的產(chǎn)量

由表2可見(jiàn),各處理的線椒產(chǎn)量是處理C>處理B>處理A>處理D,處理C、處理B、處理A分別較處理D增產(chǎn)33.8%、24.5%、19.0%。方差分析和多重比較結(jié)果(表3、表4)表明,處理C、處理B與處理D的產(chǎn)量差異達(dá)極顯著水平,處理A與處理D的產(chǎn)量差異達(dá)顯著水平,說(shuō)明施用沼肥較常規(guī)施肥能顯著增加線椒產(chǎn)量。

表2 各處理的線椒產(chǎn)量

表3 試驗(yàn)的產(chǎn)量方差分析結(jié)果

表4 各處理線椒產(chǎn)量的差異顯著性

2.3 各處理線椒的經(jīng)濟(jì)性狀

由表5可見(jiàn),處理C的線椒植株高度、分枝數(shù)、開(kāi)展度、果實(shí)長(zhǎng)度、果實(shí)粗度分別為70 cm、5個(gè)、60 cm×50 cm、18~20 cm、1.8~2.3 cm,較處理D分別增加15 cm、2個(gè)、15 cm×10 cm、3 cm、0.4~0.7 cm,說(shuō)明施用沼肥對(duì)線椒植株生長(zhǎng)和椒果增大有一定促進(jìn)作用。

表5 各處理線椒的經(jīng)濟(jì)性狀

2.4 各處理線椒的經(jīng)濟(jì)效益

試驗(yàn)各處理施用的有機(jī)肥和沼肥按零成本計(jì),從表6可見(jiàn),線椒的產(chǎn)出和投產(chǎn)比是處理C>處理B>處理A>處理D,施用沼肥各處理的產(chǎn)出和投產(chǎn)比均高于常規(guī)施肥。

表6 各處理的線椒經(jīng)濟(jì)效益

3 小結(jié)

1)線椒全程施用沼肥能促進(jìn)植株生長(zhǎng),改善經(jīng)濟(jì)性狀,使椒果肉質(zhì)增厚,香、辣味增濃,與常規(guī)施肥相比增產(chǎn)效果明顯。特別是在線椒生長(zhǎng)期間如遇連續(xù)干旱,沼肥全程施用可為線椒及時(shí)補(bǔ)充水分,從而減少因干旱缺水對(duì)線椒生長(zhǎng)的影響,保持產(chǎn)量穩(wěn)定。

2)生產(chǎn)上全程施用沼肥可代替部分化肥,能提高化肥的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)減輕不合理使用化肥帶來(lái)的環(huán)境污染等問(wèn)題,改善土壤生態(tài)條件,推動(dòng)無(wú)公害辣椒生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

3)全程施用沼肥為主的線椒病蟲(chóng)害發(fā)生較輕,可不進(jìn)行藥物防治(但若周圍環(huán)境有非沼肥辣椒栽培,可結(jié)合發(fā)病情況適當(dāng)進(jìn)行藥物防治),有利于改善生態(tài)環(huán)境,減少農(nóng)藥殘留帶給人體健康的威脅。