海西州工業經濟發展與稅收狀況

鄧建強

海西州依托豐富的礦產資源,受惠于國家政策支撐,形成以傳統能源開采與制造為主的資源型稅源結構,“兩黑兩白+有色”(石油和天然氣開采業、煤炭開采和洗選業、鉀肥制造、純堿制造及有色金屬采選冶煉)成為海西州工業發展的主力軍和支柱稅源,不斷推動海西州經濟向高、向優、向好發展。本文從海西州傳統工業稅收發展入手,分析目前面臨的主要困境與成因,并提出在未來一個時期工業經濟與稅收協同發展的思路對策。

一、經濟稅收協同發展是工業高質量發展的長遠目標

經濟發展是稅收增長的基礎,海西州在單一的資源型稅源結構影響下,傳統工業成為稅收收入的主要來源,也成為當地財政收入的重要組成部分,得到當地有關部門的通力支持和關注。同時帶動了與之相關的其他行業發展,形成產業鏈和產業集群效應。財政收入狀況決定了當地公共設施建設、民生工程等公益性保障事業發展,又為經濟發展提供了良好的基礎條件。

二、海西州工業發展現狀

(一)納稅主體規模穩步增長,但與總戶數的比重卻逐年下滑

工業是國民經濟的主導產業,是支撐海西州經濟的最重要板塊和快速增長的“發動機”。海西州工業納稅主體登記情況顯示,近五年來,隨著海西州經濟發展和各項優惠政策的吸引,各類納稅人實體蓬勃發展。截至2019年,海西州注冊登記納稅人3.42萬戶,年平均增速為43%,其中工業納稅人逐年穩步,增長共2424戶,占總戶數的比重為7%。年平均增速為23%;其次為制造業,增速為25%;采礦業發展比較緩慢,年平均增速為15%。按地區看,工業納稅人集中度非常明顯,格爾木注冊登記952戶,占39.27%;德令哈注冊登記345戶,占14.23%;占比靠后的兩個地區為茫崖市和天峻縣,分別為2.89%、2.26%。

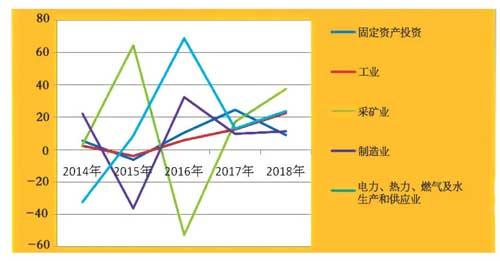

(二)固定資產投資與工業投資趨勢基本一致,平穩上升,三大行業(工業、采礦業、制造業)呈山峰、山谷型起伏不平

投資是穩增長的關鍵力量,海西州拉動經濟增長主要依靠投資。工業投資占投資額的比重為74.2%,占了近八成。從近五年投資情況看,海西州固定資產投資波動起伏不大,呈現出平穩上升趨勢。2017年沖高,增速達25.0%,2018年回落至9.10%,2019年1—11月增速為11.6%,略有增長。2014年—2019年,這6年海西州工業投資增速分別為2.5%、-3.8%、5.9%、12.5%、22.8%、13%,總體工業投資增速趨勢與海西州固定資產投資增速趨勢基本一致,差距不大。采礦業和制造業在2015年、2016年呈現相反的高低峰值。2015年,采礦業增速最高,為64.9%,而制造業增速最低,為-36%。2016年,采礦業出現回落,增速為-52.6%,而制造業卻是增速上升,為32.6%。2017年,采礦業由負轉正,呈上升趨勢,制造業下降回落。從2014年—2017年,采礦業和制造業一高一低互為補充,拉動工業平穩增長。2018年,固定投資總額放緩,而三大行業均略有增長。

(三)工業稅收持續發力,成為海西州稅收增長的主力軍

據近六年海西州重點行業稅收完成情況統計,工業稅收為海西州稅收發揮了舉足輕重的作用。工業稅收是主導海西州稅收變化的重要支撐,工業稅收降則海西州稅收降,工業稅收升則海西州稅收升。2014年—2019年,海西州入庫各類稅收708.24億元,其中工業入庫稅收562.56億元,占海西州稅收總額的79.64%,工業稅收在海西州稅收總額中始終處于絕對優勢。2014年—2016年,受“營改增”政策逐步落實以及資源性產品價格下跌、淘汰過剩產能以及關停污染企業等的影響,海西州稅收逐年下降,2017年扭轉了下滑趨勢,增長了20.6%,2018年延續增長態勢,保持了良好的發展預期。2019年,受經濟增速放緩和減稅降費各種因素的疊加影響,稅收合計同比下降14.91%,減收19.25億元。

制造業稅收與海西州稅收總額發展趨勢高度保持一致,在2016年形成小V型低谷,緩慢增長兩年后,又迅速回落。2019年,三個行業深享減稅降費各項政策紅利,減稅明顯,減稅額占海西州總減稅額的75.8%,采礦業減稅5.11億元,制造業減稅3.44億元,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業減稅降費1.23億元。重點行業石油、煤炭、有色金屬采選和冶煉分別同比減收6.66億元、4.18億元、0.31億元。格爾木市影響尤其明顯,總體減收14.93億元,占海西州減收額的77.56%,工業稅收減收13.97億元。海西州近六年來,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業稅收持續平穩,略有增長,對海西州稅收的貢獻比較弱。而采礦業稅收因2019年初第一納稅大戶中石油青海油田分公司行業由原制造業調整至采礦業而明顯上升。同時,制造業受其影響減收明顯。

(四)重點稅源企業成為影響稅收收入的風向標

從2019年各項稅收收入超過億元的納稅人排行榜名錄看,青海省43戶超億元納稅人中海西州有12戶上榜,占青海省稅收超億元企業納稅人的27.9%。而且中國石油天然氣股份有限公司青海油田分公司因納稅過50億元而穩居榜首。海西州上榜12戶納稅人,入庫稅收75.42億元,占海西州稅收收入的68.7%。分行業看,12戶名單中,采礦業5戶,制造業6戶,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業1戶,采礦業和制造業占絕對優勢。從排名和入庫稅額上看,2019年超億元的重點稅源企業均有下降,而稅收受經濟放緩、減稅降費和企業自身發展等影響,減收明顯,同比減收18.18億元,占海西州稅收收入的比重下降3.8個百分點。同比減收額占全年減收額的94.44%,重點企業稅收變化對海西州稅收的增減起決定性因素。

三、海西州工業經濟發展存在的困境

工業經濟發展決定工業稅收,而工業稅收是工業經濟的“晴雨表”和“反應器”。通過對海西州工業納稅主體投資和稅收入庫情況分析,海西州工業稅收以2016年為基點,呈現出先抑后揚的發展趨勢,總體發展形勢良好,但目前也面臨著一些急需破解的難題。

(一)經濟發展過度依賴傳統產業,新興產業發展緩慢,稅收貢獻率低

海西州稅收主要依賴傳統工業,工業稅收占總稅收比重的79.43%。新能源、新材料、新技術和特色產業項目尚在發展成長中,沒有形成規模,稅收效應不明顯。以光伏、風力、光熱為主的新能源產業自2010年在海西州落戶發展以來,2015年—2019年,僅光伏行業減免所得稅、增值稅、城鎮土地使用稅等稅收16.55億元,而企業累計繳納各類稅收7.16億元,不到減免稅額的1/2。特色產品發展處在起步階段,沒有產生品牌效應,對稅收的拉動作用微弱。

(二)個別項目投資額大,持續時間長,稅收產出緩慢

項目是支撐經濟發展的“定海神針”,海西州歷年來加大對招商引資項目的投入。青海鹽湖工業金屬鎂一體化項目,自2011年3月建設運營至2019年底,總計28.36億元的進項留抵稅額,合計繳納營業稅、改征增值稅、房產稅、車購稅、環保稅、扣繳個人所得稅等稅收0.54億元。由于項目資金投入持續擴大,企業不僅沒有實現增值稅,而且影響集團公司大量資金投入,使集團公司資金鏈斷裂,形成巨額欠稅,造成2019年海西州稅收收入缺口加大。

(三)高新技術投入仍需加大,龍頭企業少

近年來,海西州以“突出資源特色,強化技術創新,培育優勢產業,實現循環發展”為思路,不斷推進“一區四園”工業發展。但是,海西州基礎性產業企業數量較多,產品多處于低端化,附加值低,產品利潤受下游產業需求影響大,競爭力不強。因此,開發一部分產品附加值高、市場競爭力強的高端產品,建設一批帶動能力強、輻射作用大的龍頭企業迫在眉睫。

(四)傳統工業綠色發展不足,先污染后治理代價沉重

傳統采礦業和制造業屬于高污染、高耗能產業,在綠水青山就是金山銀山發展理念下,企業要為打造青海國家公園示范省做出積極貢獻。從2019年環保稅征收情況來看,海西環保稅申報戶144戶,占青海省的比重為19.7%。入庫環保稅0.33億元,占青海省入庫環保稅的39.7%。無論是申報戶數還是入庫稅款,在青海省都排名第一,海西州入庫稅款排名前三的均為煤炭開采業。海西州正在打造綠色低碳循環經濟發展示范區,生態環境保護尤為重要。2017年—2019年,海西州州本級環保支出12.44億元,綠色環保之路任重而道遠。

四、經濟稅收視角下的意見建議

(一)立足資源優勢,延伸產業鏈條

1.拉長產業鏈條

通過產業鏈配套發展,有效降低企業生產成本,提升競爭力。依托本地優勢資源,布局相關產業,引進先進制造企業,開發具有市場競爭力的高端產品。

2.發展循環經濟

積極引導企業參與資源開發利用,形成以本地特色資源為核心,其他產業為主導的循環型產業體系。強化行業間橫向耦合和多聯產發展理念,著力提高資源產出率和綜合競爭力,全面構建區域內資源和能源以及產品大循環的生產模式。

3.發揮龍頭企業帶動作用

鼓勵企業跨地區、跨行業、跨所有制兼并重組,做優產品、做強企業、做大產業,扶持一批擁有自主知識產權、具有國際競爭力的龍頭企業集團,帶動產業快速發展。

(二)立足節能環保,推動綠色發展

1.督促企業加大環保投入

以環境保護稅為抓手,相關部門配合,監督企業嚴格落實環保政策,加大環保投入。

2.鼓勵企業“變廢為寶”

轉變資源回收利用方式,圍繞尾礦、廢石、煤矸石、粉煤灰、冶煉渣、副產石膏、冶金塵泥等固體廢物,推廣一批先進適用技術裝備,推進深度資源化利用。青海金峰實業有限公司就是這樣一家企業,它對上游純堿生產線排放的鹽含量超過50%的“蒸氨廢液”經過蒸發濃縮、烘干提純、精深加工等環節,變成質量超過國家一級品標準的球狀氯化鈣產品,作為融雪、石油勘探、化工等行業原材料,進入國內、國際兩大市場。

3.加強環境綜合治理

堅持加強生態環境綜合治理,扎實開展生態恢復治理、積極爭取生態保護項目資金,用于環保設施項目建設。

(三)立足轉型升級,培育新興產業

1.打造新材料產業

依托現有產業基礎,大力發展新材料。如:依托海西州豐富的鹽湖礦產資源和雄厚的鹽湖工業基礎,發展儲熱熔鹽產業,將傳統鹽湖產業向高科技、新能源、循環經濟產業轉型升級,未來重點打造光熱材料制造、光熱裝備制造、光熱產業支撐服務體系等光熱發電系列產業。

2.壯大新能源產業

在已建成并投入使用的光伏發電項目和風能發電項目的基礎上,加快推進新能源產業基地建設,著力構建光伏、光熱、風能發電和裝備制造為主的一體化全產業鏈。目前,建成的“魯能海西州格爾木多能互補集成優化示范工程”提供了很好的樣本。該項目將風電、光伏、光熱、儲能深度融合,達“1+1>2”的效果,對光熱技術推廣應用以及推動地方清潔能源和經濟發展發揮著重要作用。

3.發展特色產業

以枸杞、藜麥以及沙生植物和中藏藥等海西州特色生物資源為重點,培育綠色食品以及生物醫藥、生化制品等特色生物產業。

(四)立足稅收優惠,助力產業發展

發揮好稅收優惠政策作用,為產業發展提供支持。推動工業向“微笑曲線”兩端延伸,對中、高技術行業實行更加傾斜的稅收優惠政策,在產品創意、開發和設備購進、技術引進等各環節,給予稅收政策引導和扶持:一是享受西部大開發15%的稅率;二是繼續深化增值稅改革和各項配套措施;三是加大企業研發費用加計扣除等創新激勵政策,鼓勵引導企業加大研發投入力度。

(作者簡介:國家稅務總局海西州稅務局黨委書記、局長。)