少白細(xì)胞輸血技術(shù)在降低輸血不良反應(yīng)中應(yīng)用效果分析

周玉航 黃玉林 李偉清 吳華 黃洪萍

輸血技術(shù)屬于外科發(fā)展的重大成就,可以救治急危重患者。然而在臨床輸血工作中輸血所致不良反應(yīng)較嚴(yán)重,對輸血技術(shù)的臨床應(yīng)用限制極大[1]。通過相關(guān)研究可以看出,同種免疫反應(yīng)會增加輸血不良反應(yīng)發(fā)生率,約高達(dá)10%,不良反應(yīng)發(fā)生率與白細(xì)胞含量的關(guān)聯(lián)性較大。近年來,人們對于輸血不良反應(yīng)發(fā)生率的認(rèn)知與研究促進(jìn)了輸血技術(shù)的發(fā)展,所以必須注重輸血過程的安全性問題[2]。此次研究主要是探討少白細(xì)胞輸血技術(shù)在降低輸血不良反應(yīng)中的應(yīng)用效果,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇2018 年10 月~2019 年10 月本院收集的986 例需要輸血的患者,隨機(jī)分為對照組和研究組,每組493 例。對照組男251 例,女242 例;年齡最小25 歲,最大65 歲,平均年齡(45.8±7.7)歲;其中421 例患者為外科手術(shù)大出血,72 例患者為產(chǎn)科大出血。研究組男255 例,女238 例;最年齡小26 歲,最大66 歲,平均年齡(46.6±9.3)歲;其中63 例患者為外科手術(shù)大出血,430 例患者為產(chǎn)科大出血。兩組患者一般資料比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 研究組患者給予少白細(xì)胞輸血技術(shù)進(jìn)行輸血治療,在輸血過程中,觀察患者是否發(fā)生不良反應(yīng)。當(dāng)患者發(fā)生不良反應(yīng)時應(yīng)當(dāng)按照不良反應(yīng)類型與癥狀給予靜臥、抗過敏藥物和終止輸血操作,同時準(zhǔn)備好急救藥物,對患者做好急救處理。對照組患者給予常規(guī)輸血技術(shù)進(jìn)行輸血治療,患者應(yīng)靜臥,同時給予抗過敏藥物和終止輸血操作,準(zhǔn)備好急救藥物。

1.3觀察指標(biāo)及判定標(biāo)準(zhǔn) 比較兩組患者輸血不良反應(yīng)發(fā)生情況,包括發(fā)熱、血紅蛋白尿、過敏及其他。輸血不良反應(yīng)是在血液輸注和輸注完畢后,患者于1~2 h內(nèi)出現(xiàn)體溫升高、消化道反應(yīng)、寒戰(zhàn)、皮膚紅疹等反應(yīng),嚴(yán)重可導(dǎo)致患者出現(xiàn)血紅蛋白尿。由于血型檢測錯誤所致嚴(yán)重溶血反應(yīng)則不納入到研究范圍內(nèi)。

1.4統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS22.0 統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。計(jì)量資料以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差() 表示,采用t 檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗(yàn)。P<0.05 表示差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

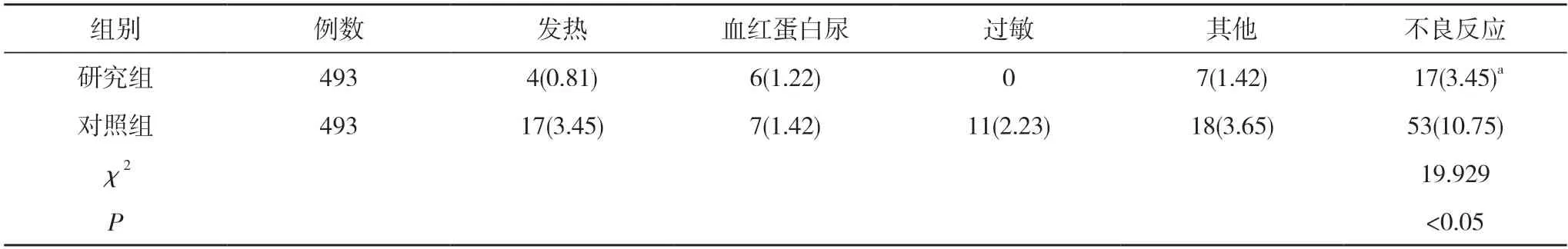

對照組患者不良反應(yīng)發(fā)生率為10.75%,研究組患者不良反應(yīng)發(fā)生率為3.45%;研究組患者不良反應(yīng)發(fā)生率明顯低于對照組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者輸血不良反應(yīng)發(fā)生情況比較[n(%)]

3 討論

輸血治療主要是將血液通過靜脈輸注給患者,此種治療方式可以挽救患者生命,因此被廣泛應(yīng)用于臨床治療中。輸血治療不僅可以補(bǔ)充患者的血量,維持血容量,還能夠補(bǔ)充凝血因子,避免血液出現(xiàn)凝固障礙。臨床上采取輸血治療時是以輸注同類型血液為主,患者接受輸血治療前應(yīng)當(dāng)做好交叉配血試驗(yàn)[3]。當(dāng)患者未出現(xiàn)紅細(xì)胞凝集反應(yīng)時才可開展輸血治療。

根據(jù)相關(guān)醫(yī)學(xué)資料,國外病理學(xué)家發(fā)現(xiàn)人類的血液凝集規(guī)律與ABO 血型能夠?yàn)榕R床輸血治療提供生理學(xué)和病理學(xué)基礎(chǔ)。在之后的醫(yī)學(xué)發(fā)展中,臨床醫(yī)師建立血液抗凝技術(shù)和交叉配血技術(shù),以此確保輸血成為臨床常用治療方法。在近幾年的發(fā)展中,大部分出血患者接收輸血治療后極易發(fā)生過敏、發(fā)熱及血紅蛋白尿等不良反應(yīng),同時會出現(xiàn)嘔吐、惡心與皮膚紅疹等反應(yīng),對患者輸血安全的影響較大[4]。所以在本次研究中,對需要輸血的患者應(yīng)用常規(guī)輸血技術(shù)和少白細(xì)胞輸血技術(shù),探討不同輸血技術(shù)的不良反應(yīng)發(fā)生情況。

患者接受輸血治療有助于增加血紅蛋白、血小板等成分含量,有效搶救和維持患者的生命健康。臨床血型鑒定技術(shù)的快速發(fā)展明顯降低溶血性輸血不良反應(yīng)率。現(xiàn)階段,臨床輸血不良反應(yīng)主要為非溶血性輸血反應(yīng),且此種輸血反應(yīng)主要是患者輸血治療期間和治療后不能對癥狀及體征進(jìn)行預(yù)測。在輸血結(jié)束2 h內(nèi)患者極易出現(xiàn)體溫升高、消化道反應(yīng)、皮膚紅疹、寒戰(zhàn)、血紅蛋白尿等反應(yīng)。當(dāng)患者出現(xiàn)嚴(yán)重不良反應(yīng)時還會發(fā)生呼吸窘迫綜合征、非溶血性發(fā)熱反應(yīng)[5]。在臨床輸血治療中引發(fā)不良反應(yīng)的原因主要是因?yàn)榛颊哐簝?nèi)存在異體白細(xì)胞,血液輸注期間白細(xì)胞進(jìn)入到體內(nèi),會產(chǎn)生白介素-1、白介素-6、白介素-8 和腫瘤壞死因子等多種炎性介質(zhì),導(dǎo)致患者體內(nèi)免疫功能產(chǎn)生變化,從而出現(xiàn)發(fā)熱和過敏性反應(yīng)[6]。一般情況下,當(dāng)患者出現(xiàn)輕度過敏性反應(yīng)時對機(jī)體健康危害較輕,然而在治療期間會由于其他因素出現(xiàn)大出血情況,從而降低機(jī)體儲備能力[7]。然而輕度過敏反應(yīng)會對大出血患者的搶救效果造成影響,還會危害患者預(yù)后。通過相關(guān)研究報道顯示[8,9],人體內(nèi)的白細(xì)胞可以作為病毒寄主,包括人類免疫缺陷病毒、T 淋巴細(xì)胞白血病病毒等。在處理血液期間不能過濾出人類免疫缺陷病毒、T 淋巴細(xì)胞白血病病毒。當(dāng)患者輸注的血液內(nèi)包含人類免疫缺陷病毒、T 淋巴細(xì)胞白血病病毒時就會引發(fā)多種疾病,對機(jī)體健康與安全影響非常大。

少白細(xì)胞輸血技術(shù)屬于新興輸血治療方法,相比于傳統(tǒng)輸血技術(shù),此種輸血方式的應(yīng)用優(yōu)勢顯著,可以減少或者去除血液內(nèi)的白細(xì)胞含量,對血液內(nèi)白細(xì)胞計(jì)數(shù)進(jìn)行控制,避免患者在輸血治療期間發(fā)生非溶血性不良反應(yīng),同時可以降低白細(xì)胞中病毒含量,防止患者發(fā)生病毒感染癥狀,維護(hù)患者的生命安全,進(jìn)一步提升輸血治療的安全率[10]。針對上述問題,本次研究將少白細(xì)胞輸血技術(shù)應(yīng)用于需要輸血的患者中。應(yīng)用少白細(xì)胞輸血技術(shù)除了可以減少血液中的白細(xì)胞計(jì)數(shù),防止白細(xì)胞進(jìn)入患者體內(nèi),釋放炎性介質(zhì),避免傳播疾病,還可以有效過濾血液內(nèi)的炎性介質(zhì),避免影響患者體內(nèi)的紅細(xì)胞功能與形態(tài),減少不良反應(yīng)事件發(fā)生,所以,對于多數(shù)需要輸血的患者少白細(xì)胞輸血技術(shù)屬于優(yōu)選輸血方式。在輸血治療期間還應(yīng)當(dāng)注意以下問題:由于輸血方式屬于臨床搶救生命的措施,所以在治療期間應(yīng)當(dāng)按照患者的實(shí)際病情選擇適宜的輸血方式。對于嚴(yán)重?zé)齻颊邞?yīng)當(dāng)采用血漿輸注治療,由于燒傷患者體內(nèi)血漿丟失率較多,此時若給予患者全血輸注治療將會增加體內(nèi)紅細(xì)胞濃度,進(jìn)一步增加血液粘滯性,對患者血液循環(huán)功能影響較大。當(dāng)患者存在嚴(yán)重貧血癥狀,則可以采用紅細(xì)胞懸液輸注治療。由于貧血嚴(yán)重的患者體內(nèi)紅細(xì)胞計(jì)數(shù)少,且血紅蛋白濃度低。針對出血性患者,則應(yīng)當(dāng)輸注濃縮血小板懸液和含有凝血物質(zhì)的血漿,以此加強(qiáng)患者的血小板凝聚力和血液凝固效果。

本次研究結(jié)果顯示,研究組患者不良反應(yīng)發(fā)生率為3.45%;研究組患者不良反應(yīng)發(fā)生率明顯低于對照組,差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。由此表明少白細(xì)胞輸血技術(shù)能減少不良反應(yīng)。

綜上所述,對需要輸血的患者應(yīng)用少白細(xì)胞輸血技術(shù)可以降低輸血不良反應(yīng)發(fā)生率,以此提升患者搶救效率,維護(hù)生命安全,值得推廣應(yīng)用。