打破、理性、感性、綜合:工業設計專業設計思維課程教學探索與實踐

文/許 江(寧波大學 潘天壽建筑與藝術設計學院)

“設計思維”作為一門單獨設立的課程,2000年后才在國內設計院校陸續開設起來。中央美術學院周至禹組織的設計思維課程建設是國內較早開展設計思維教學的課程體系[1],其主編的相關教材[2-4]是國內較早針對設計思維課程的專門教材。近年來,關于設計思維課程的相關建設與研究呈現出多樣化趨勢,相關的研究主要包括:基于“創新思維”培養的設計思維課程教學模式[5-9]、基于動手能力培養的設計思維課程模式[7]、基于項目制的設計思維課程建設7[5,10,11]、基于高校通識教育的設計思維課程建設[12,13]、基于跨領域整合式教學模式的設計思維課程建設等[10,14,15]。上述研究成果主要集中在藝術學門類下的各類設計學科專業中,且“設計思維”課程通常扮演著學科平臺基礎通識課程的角色,帶有明顯的藝術學科特征。經過2011年學科目錄調整后,工業設計專業已完全劃歸到工學門類中,是一門典型的“藝工結合”的工科專業。目前,國內針對工業設計專業“設計思維”課程的研究成果較少,但作為工業設計專業的“開門之課”,其重要性不言而喻。本課題根據工業設計專業的學科特點及學生知識結構特征進行了“設計思維”課程的教學探索與實踐,希望能夠從教學模式,特別是在實操方面,為工業設計專業“設計思維”課程教學提供一套行之有效的教學方法。

一、課程設計的背景、目標和總體思路

1.1 課程設計背景與教學目標

在大多數院校,“設計思維”是為設計類專業一年級開設的一門必修課程,通常扮演著學科平臺基礎通識課程的角色。在眾多開設“設計思維”課程的專業中,工業設計專業有別于其他如產品設計、視覺傳達設計等藝術類專業,屬于工科門類,其學生背景是沒有美術基礎的普通高考生。其中有不少學生在填報高考志愿時,對工業設計專業知之甚少,甚至理解有誤;進入大學后,不少學生對于藝術類課程,特別是手繪類課程的學習也通常抱有抵觸情緒。如何讓學生通過“設計思維”課程了解工業設計專業學科特性,培養學習興趣,提升學習積極性,轉變思維模式,是本課程的教學目標,亦是本課程的重點與難點之所在。

1.2 課程設計的總體思路

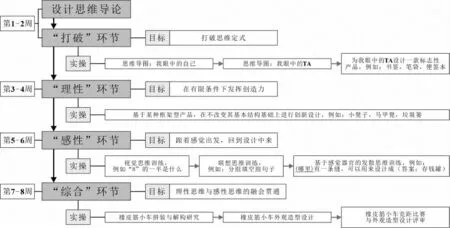

為了能夠達成課程目標,我們將工業設計專業的“設計思維”課程分為4個模塊,即“打破,理性,感性,綜合”(見圖1)。4個模塊既有聯系亦有區別,在“打破”環節、希望通過教學內容的設置、面對設計問題時,學生能夠轉變傳統的思維模式。在接下來的“理性”環節,需要讓學生明白工業設計是在諸多限制條件下進行的創造性活動,需要我們時刻保有理性的分析與思考。到了“感性”環節,需要讓學生打破邏輯鏈的桎梏,充分利用感覺器官去認知和挖掘設計機遇。最后在“綜合”環節,需要讓學生將理性思考與感性思考融會貫通,激發全腦思維,綜合應用所學知識,演繹設計思維,解決設計問題。

圖1 “打破、理性、感性、綜合——工業設計專業設計思維”教學流程

需要補充說明的是,理性思維與感性思維是相輔相成的“孿生”思維方式,“理性”教學環節,并非意味著不需要感性思考,在“感性”教學環節,同樣也需要理性思考,只是在不同的教學環節中,側重各不相同而已。因此,在具體實操環節中,需要引導學生開啟正確的思維模式,切勿將二者割裂對立起來。

二、教學模式探索與實踐

進入“四模塊”教學前,在設計思維導論部分,需要讓學生充分了解設計思維的相關概念,其方法是按照順序探討“什么是設計”“什么是工業設計”“什么是產品設計”“什么是思維”,最終導入“設計思維”的相關概念。接下來介紹設計思維的發展過程以及通過設計思維解決設計問題的典型案例。通過設計思維導論部分的教學,為接下來“四模塊”教學的順利展開奠定理論基礎。

2.1 打破——打破思維定式,轉變思維方式

作為純粹以文化課成績進入大學的工業設計專業同學而言,普遍具備較強的邏輯思維能力,思維較為縝密,由于受到應試教育的影響,往往喜歡追求“標準答案”。但工業設計專業是典型的“藝工結合”專業,不僅需要抽象的邏輯思維,也需要具象的形象思維。設計往往沒有標準答案可循,如何發散思維,打破定向思維,是本環節課程教學的重中之重。

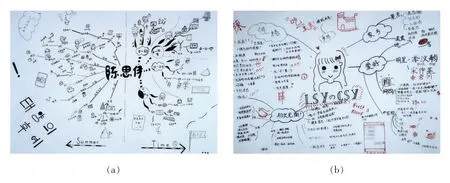

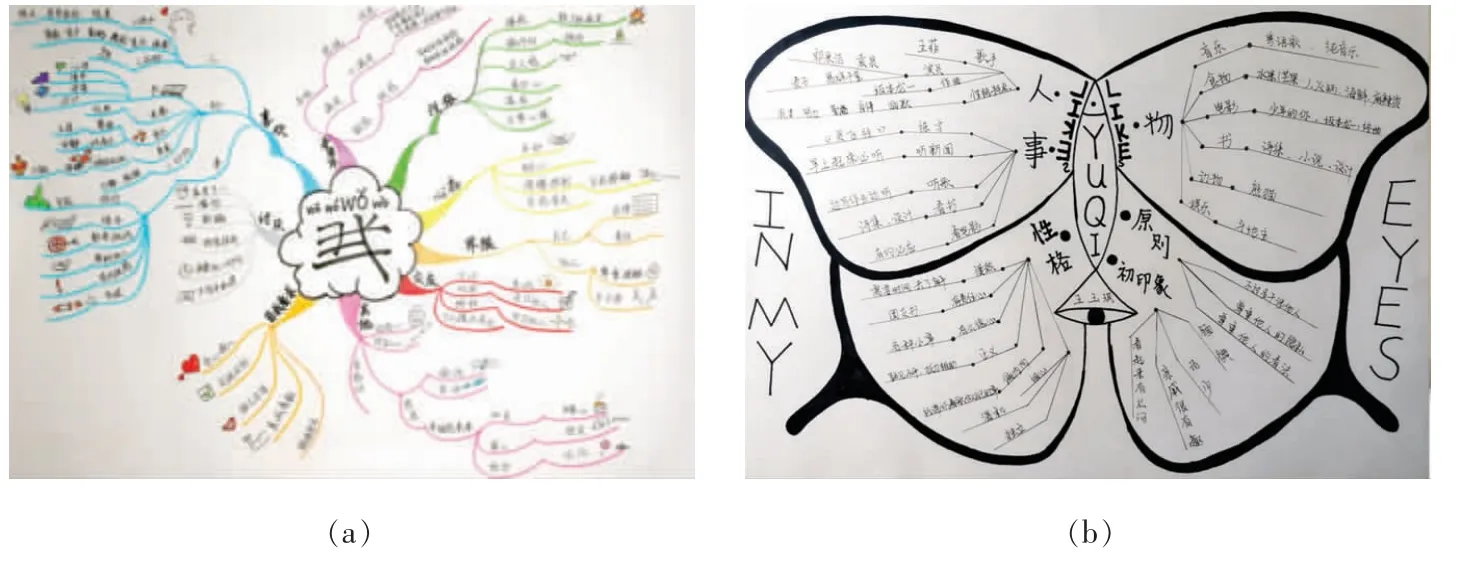

在此環節,我們主要采用思維導圖(Mind Mapping)這一可視化思維工具,幫助學生發散思維,打破思維定式。具體操作分為3個步驟:

第1步,要求學生以“我眼中的自己”為主題繪制一幅思維導圖,要求圖文并茂,具體表現手法不限,但需盡可能全面反映自己的特點;

第2步,要求學生以“我眼中的TA”為主題,為班級中你最熟悉的同學繪制一幅思維導圖,要求從比較客觀的角度出發,盡量還原對方的真實面貌;通過上述2個環節的練習,產出的思維導圖從主客觀2個方面對同學們自身的特點進行了一定程度的描述;

第3步則是根據上述2個思維導圖,從“你眼中的TA”思維導圖所描述的對方特點,結合對方“我眼中的自己”描述的個人特征,為TA設計一款具有其自身符號性特征的產品,例如書簽、筆袋、便簽本等簡單易于手工制作的文具用品。

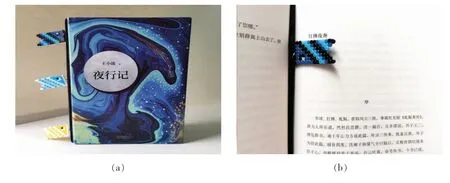

圖2,3展示的是李思瑤同學對陳思伊同學“愛時尚”這個關鍵詞所衍生出的“挎包”書簽設計,顛覆了我們對書簽這一概念的常規理解,拓展了其使用功能。圖4,5是許笑侗同學為王玉琪同學設計的“魚旗”書簽。“魚旗”諧音“玉琪”,在使用時,魚旗在書脊處會出現微微顫動,猶如一面面鯉魚旗在迎風飛舞,這種恰到好處的敘事設計,充滿了畫面感。

圖2 《李思瑤眼中的陳思伊》與《陳思伊眼中的自己》思維導圖

圖3 將書本變成“挎包”的書簽設計

圖4 《許笑侗眼中的王玉琪》與《王玉琪眼中的自己》思維導圖

圖5 “魚旗”書簽設計

通過兩輪思維導圖的思維發散,可以很好地打破低年級學生“先入為主、從自身主觀角度出發”做設計的創作思路,站在“用戶”的角度,主客觀相結合的方式開展設計“調查”,圍繞用戶自身特點與需求打造產品。書簽設計亦經過兩輪打磨,從草圖到草模,再到實物模型,做中學,學中做。而選擇書簽這一設計載體,主要考慮到作為一年級本科生,設計主題不宜過難,且需貼近生活,容易制作,特別是在沒有計算機輔助的情況下。從最終教學效果來看,書簽設計很好地體現了“打破”這一主題,產出了不少優質的設計作品。

2.2 理性——在有限條件下發揮創造力

在工業設計師的知識結構中,有許多工科知識,例如“材料與工藝”“產品結構”“裝配與模具”知識等,對于這類知識的學習,要求學生具備良好的邏輯思維能力,面對問題能夠形成概念、進行判斷、分析、綜合、比較、進行推理、計算,可以按照事物發展的規律和自然進化原則來考慮問題。

在此學習環節,選擇某一功能較為單一的產品作為“框架結構”,在此基礎上,要求學生理性地開展產品外觀造型與創意設計,具體操作步驟如下:

首先,選擇功能較為單一的小板凳(也可以是折疊馬甲凳)作為某產品的內部框架結構,要求學生剖析其基本結構、材料、承重方式,充分熟悉該類產品的結構與力學特點;其次,要求學生立足于該類產品結構與力學特點,繪制相關設計草圖;最后,以小板凳為載體,通過手工完成設計方案的制作。

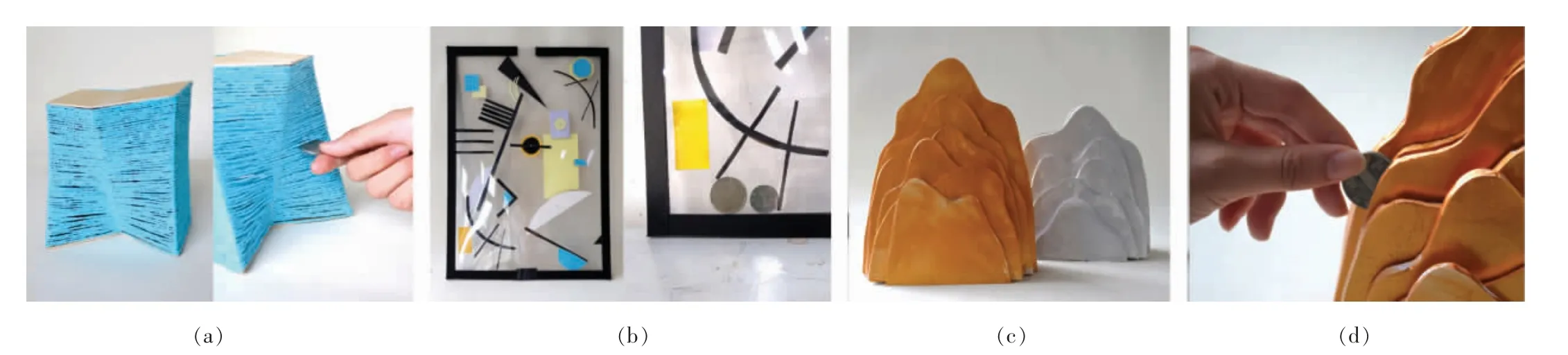

如圖6,7所示,通過充分觀察,理性思考,再分析該類產品的結構特征、力學原理等后,同學們充分發揮想象力,在客觀條件制約下,設計出一系列具備一定實用價值的產品。

圖6 基于小板凳的再設計作品

通過該環節學習,能夠讓學生充分了解工業設計并非隨心所欲、毫無限制的創作,而是在諸多制約條件下開展創新設計,讓學生能夠更加理性地思考設計問題,避免天馬行空、不著邊際的空想。

2.3 感性——跟著感覺出發,回到設計中來

“感性”環節的教學目標是希望通過充分調動學生的各種感覺器官,從感性出發,去認知和體驗某種現象或事物,在此過程中,盡可能避免受到客觀條件的影響,強調依靠意識和知覺進行思考,最終達到發散思維的目的。

圖7 基于馬甲凳的再設計作品

為了能夠讓學生充分進行感性思考,本環節的教學內容設計,我們采用了“誘導+啟發”式教學法,即不直接告知學生課程的設計對象是何具體產品,而是讓學生從感覺出發,先感受和體驗某種現象,再回歸到設計對象上。具體的操作步驟如下:

首先打開思路。通過課堂討論的方式,讓學生在規定時間內“解構”某一文字或圖形,例如“8”的一半是什么,時間截止后,采用自由發言的方式進行課堂交流。接下來再通過“分組填空組句”的方式,進一步拓展思維模式。我們將班級中的學生分為A~E 5個小組,分別對應著“A:__(誰)”“B:__(在什么時候)”“C:__(在什么地方)”“D:__(拿著什么)”“E:__(做什么)”5個填空選項。每個小組中的同學按照對應的要求憑感覺寫下內容后,通過隨機抽取再按照A~E排序的方式組成句子。由于內容不可控,且隨機組合,常常組合出來的句子讓人啼笑皆非,毫無道理,但有時也會有驚喜,它可能成為奇思妙想的原點。例如“李明亮在午夜時分在月球上拿著遙控器吃冰淇淋”——這說不定就是人類未來的一種生活方式。當然,如何實現這種狀態,需要我們通過設計介入。

在上述練習基礎上,我們仍然以“填空題”的方式切入設計主題,但一開始并不告訴學生“答案”。這樣的填空題均是建立在“感覺”的基礎上,如建立在“視覺”基礎上的:“__有一條縫,用來設計成(答案:存錢罐)”,建立在“聽覺”基礎上的:“__可以發出聲音,用來設計成(答案:鬧鐘)”,建立在“觸覺”基礎上的:“__表面粗糙,可以用來設計成(答案:防滑墊)”。由于在一開始時,學生并不知道“答案(設計對象)”是什么,因此,他們可以毫無顧忌,純粹從感覺出發,去思考,去想象。

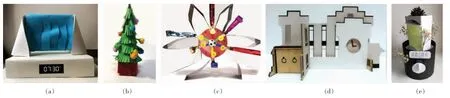

如圖8所示,這3個作品均是從“哪里有一條縫”發起思考,在毫不知情的前提下,最終回歸到存錢罐這一物質載體上。最終的設計作品讓我們看到了,原來可以利用線與線之間的縫隙來設計存錢罐,畫框的夾層也是存錢的好地方,山峰之間的縫隙亦是投幣之處。圖9展示的則是“哪里可以發出聲音”這一思考原點所帶來的相關鬧鐘設計作品。高山流水的聲音,圣誕鈴聲,哨聲,敲門聲,氣球炸裂的聲音,均可成為提醒你起床的鬧鈴聲。

圖8 從“視覺”出發的部分存錢罐設計

圖9 從“聽覺”出發的部分鬧鐘設計

該環節的設計訓練,可以讓學生充分體會到感性思考帶來的偶然性所產生的驚喜與魅力,讓學生體會到換一種思考方式,可以得到完全不同的結果。因為如果我們在一開始就讓學生設計存錢罐,或者鬧鐘,他們就容易忽略存錢罐依存于那條縫隙,鬧鐘依附于聲音這些更為核心的設計要素。

2.4 綜合——理性思維與感性思維的融會貫通

工業設計師如果純粹依靠理性思維進行設計創作,難免會受困于環環相扣的邏輯鏈之中,思維無法跳躍,創新舉步維艱。如果純粹依靠感性思維進行設計創作,則很有可能陷入“個人情感世界”中無法自拔,將設計變成自娛自樂的“藝術品”。唯有將理性與感性相綜合,相互滲透,才能形成縝密的創造性思維,解決工業設計面臨的實際問題。

在此教學環節中,我們將對前期的學習成果進行回顧與總結,理清“理性”與“感性”之間的區別與聯系,在此基礎上綜合感性思維與理性思維,在橡皮筋小車底盤(平臺)基礎上,開展小車外觀造型設計(見圖10),主要步驟如下:

圖10 橡皮筋小車設計作品

第1步是對采購來的橡皮筋小車進行拼裝,要求做到4輪平齊,動力結構準確、合理;

第2步是分析橡皮筋小車的運動原理,了解環境對小車外觀形態的相關影響因素,如風阻、地面摩擦力等;

第3步是開展小車外觀形態設計,評估流線型車身的設計優勢與制作劣勢,在設計過程中,需充分考慮小車的運動原理,環境制約因素,以及其自身重量;

第4步是在橡皮筋小車底盤基礎上,完成小車的外觀模型制作與組裝。

為了在“綜合”環節充分體現學生的前期課程學習效果,在最終的評分環節,我們采用“競距比賽成績+造型美觀度”相結合的方式進行。通過“競距”比賽,可以了解學生對于工程基礎知識的掌握情況,但考慮到工業設計專業畢業生的實際從業情況,該處分值占比僅為40%,另外的60%分值則體現在小車外觀形態設計上。這種“藝工結合”的評分方式,打破了以外觀造型為主要評價指標的常規評分辦法,更加能夠體現出工業設計專業的學科特點。

作為最后一個課程環節,也是“設計思維”課程的收官之作,通過競賽方式,極大地鼓舞了同學們的學習熱情,激發了他們對于專業課學習的積極性,讓他們感受到工業設計的魅力。

三、結語

“設計思維”作為設計類專業的“開門之課”,對學生了解學科專業特點,培養學習興趣,提升專業忠誠度,具有不可替代的作用。工業設計專業是一門工學門類下開設的設計類專業,具有“藝工結合”的典型特征,要求學生既要掌握藝術類知識,也要掌握工程類知識,兼具感性思維與理性思維。通過“打破、理性、感性、綜合”環節的課程建設,教師可以有的放矢,學生可以有章可循,增加了課程的可操作性。在具體的教學設計中,突出動手能力的培養,注重作業選題的趣味性與可行性,強調學生學習參與感與競爭意識的培養。通過多環節的思維訓練,幫助學生形成“藝工結合”的設計思維,為將來解決工業設計專業問題打下堅實的基礎。