“半條”上山路

盧麗春 焦艷 趙媛

教育家陶行知說:“創造始于問題,有了問題才會思考,有了思考,才有解決問題的方法,才有找到獨立思路的可能。”發現問題是探究式學習的起源,是開展探究式學習的出發點。探究式學習是一種以問題為依托、幼兒通過主動探索解決問題的學習方式。在活動中教師要珍視幼兒提出的問題,加以價值判斷,引發幼兒探究學習的興趣,支持其深入探究。

大班幼兒開展“幼兒園的花果山”主題活動中,在統計“有多少條上山的路”時,第二小組發現了一條只能上到半山腰的輪胎路,“這(半條路)是不是一條路”引發了幼兒的爭議。

一、問題聚焦——鎖定探究的點

在花果山統計上山的路時,一條只延伸到半山腰的輪胎路引發了幼兒的激烈爭論。

宇軒篤定地說:“可以上到山頂就是路。”

鈺雯說:“當然算,這是一條很特別的路。”

珈瑋反駁:“我們要上去很困難,因為后面沒路,要走很陡的地方,還有雜草。”

心藍說:“我們上不去,而且如果下雨的話穿著水鞋從這里上去很危險。”

予然說:“我覺得它算也不算。因為沒有直接走的地方,但是我們也可以通過這里到達山頂。”

興馨說:“如果算上山的路,那得解決后半段沒路的問題。”

老師問:“如果將后半段變完整是不是就算是一條路了呢?這樣的話,我們需要做點什么?”

于是,幼兒紛紛提出了自己的想法,有繞路的、做安全牌的、有做繩梯的……

看似簡單的問題引發了幼兒的關注和思考。老師的關注、對幼兒感興趣問題的價值判斷及時地捕捉到這一探究契機,并提問激發其深入探究的興趣。

二、支架學習——深化探究的線

《3-6歲兒童學習與發展指南》指出:幼兒的學習是以直接經驗為基礎的,在游戲和日常生活中進行的。幼兒的直接操作,是得以發現事物之間的關系、獲得相關經驗、獲得新發現的關鍵。在探究活動中,幼兒基于問題解決和興趣以自己獨特的方式積極主動地學習新的知識和經驗,審視和批判原有的知識經驗并重構自身的認知結構,又將其遷移到新的情境中解決新的問題,實現對知識的意義建構,不斷提高思維品質、學習品質和問題解決能力。

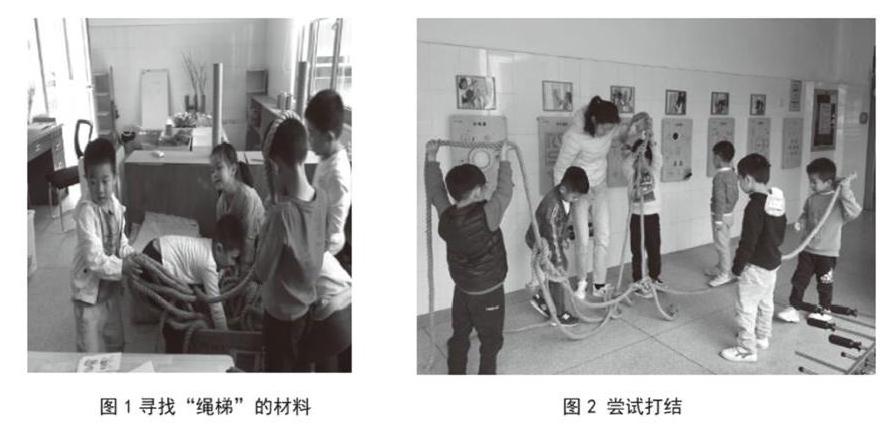

1.第一次嘗試——繩梯方案

在確定了要將“半條路”變完整之后,珈瑋提出:“我們可以做一個繩梯,可以踩著攀上去的那種。”于是張寧、文梵和珈偉參考了幼兒園繩索區的“繩梯”繪制草圖,尋找材料制作繩梯,但是在開始制作時他們遇到了困難。

文梵說:“繩梯的網結太難打了,(踩上去)老松掉。”

珈偉說:“不行不行,繩子都亂了。”

老師說:“看來制作繩梯比想象中的還要困難,我們不僅要打牢固的網結,還要使連接兩邊繩子的網結保持一一對應,我們是不是可以有新的辦法呢?”

宇軒說:“我們想想其他的辦法吧,這個太難了。”

張寧說:“對啊,肯定還有更好的辦法。”

幼兒選用的麻繩太粗太長,單純依靠他們的手部力量難以完成牢固的網結,打網結的時候也容易將麻繩纏繞在一起,更別說將連接兩邊繩子的網結保持一一對應。面對制作伊始就遇到的難以解決的困難,幼兒決定想想新的辦法。

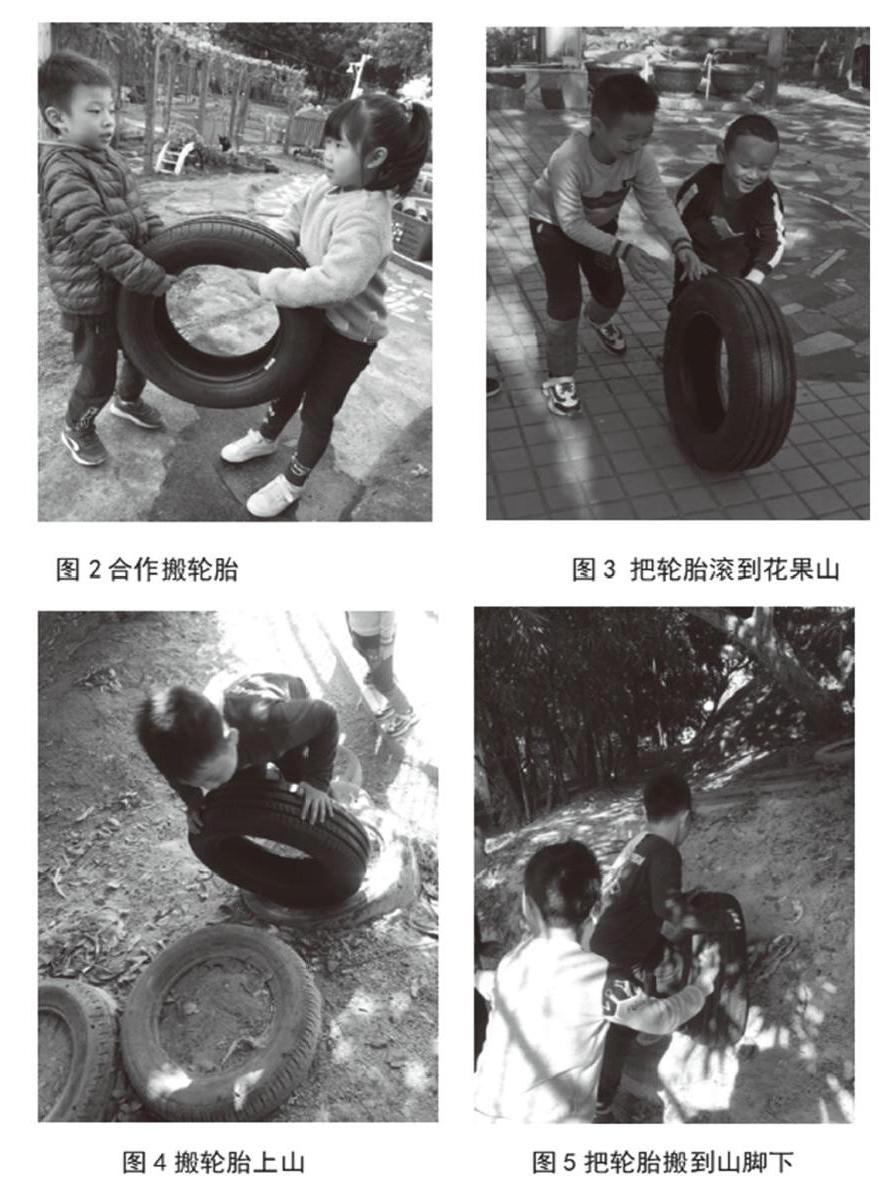

2.第二次嘗試——輪胎方案

放棄繩梯方案后,幼兒再一次來到“輪胎路”,嘗試尋找新的辦法把路變完整。

興馨說:“我們搬一些輪胎來把路變完整吧,前面的也是輪胎,就是一條完整的輪胎路了。”

心藍說:“那要用多少輪胎呢?”

予然說:“可能要20個呢!上到山頂還有很遠。”

珈偉說:“我們可以一個接著一個地搬。能上到山頂就不用搬了。”

文梵說:“輪胎很重,我們可以分組搬。”

彥坤和興馨合作抬著輪胎前進,不久之后就覺得精疲力盡。當他們看到珈偉和宇軒滾著輪胎快速地往前時。彥坤說:“我們也用滾的吧”。于是兩人開始滾輪胎。他們很快發現,盡管速度快了,但很難掌握輪胎前進的方向。到了山腳,幼兒仍舊滾著輪胎上山。但是滾著上山并非易事,要扶著輪胎,又要使勁往上推,越是陡峭的地方越是艱難。他們只好另尋辦法,想用“翻轉”的辦法將輪胎往上運。但由于輪胎本身的重量,幼兒“翻轉”起來也同樣困難。

嘗試不同的辦法之后,幼兒紛紛表示搬輪胎上山太難了,還有滾下來的危險。面對現實窘境,大家決定放棄這個方案。

3.第三次嘗試——手拉繩方案

又一次的失敗讓幼兒意識到得重新想一個既安全、靠他們自己力量又能實現的解決方案。

(1)提出辦法

張寧說:“要不然我們做個手拉繩,就是把繩子固定在山頂,我們走到沒路的地方可以拉著繩子上去。”

“對,可以找那種細的繩子,我們剛好可以握住那種。”

“攀爬網那種(繩子)。”

“繩子上要打結,手就不滑了。”

“三樓有麻繩。”

“搬麻繩可比搬輪胎輕松多了。”

聽了幼兒的想法,老師提議:“那你們要先量好繩子的長度,在固定的時候要注意安全。”

確認方案的可行性之后,他們在三樓找到了粗細適中的麻繩。考慮到全部麻繩的重量以及所需長度,張寧提議先用棉繩量出所需長度后再對麻繩進行裁剪、搬運。

(2)測量長度

基于原有的測量經驗,子城和予然在山頂先把棉繩固定,張寧和思如把繩子拉直,彥坤和文梵用筆在適合的長度上做記號。他們很快就測量完畢,準備對麻繩進行對照裁剪。在用棉繩對照麻繩時,思如說:“室內太窄了,沒有辦法將麻繩拉直到我們想要的長度。”彥坤提議到走廊進行裁剪。沒有了空間的阻礙,他們很快將標有記號的棉繩和麻繩對齊拉直并裁剪。

(3)固定麻繩

隨后,幼兒將麻繩抬上山頂。繩子怎么固定呢?