宜春工農兵銀行及其鈔票縱覽

羅詞安

蘇區革命時期,江西省宜春縣是湘鄂贛省革命根據地中心區域和重要組成部分,是連接湘贛蘇區、中央蘇區的重要交通樞紐。1931年8月,宜春縣工農兵蘇維埃政府為適應革命斗爭和形勢的需要,決定成立宜春縣工農兵銀行,發行自己的票幣。這對發展蘇區經濟,鞏固人民政權,支持革命戰爭,作出了積極貢獻。

宜春縣今屬宜春市袁州區,位于江西省西部,袁河上游,東連新余,西臨萍鄉,南界安福,北接萬載、上高和湖南瀏陽。歷史悠久,物產豐富,盛產茶油、夏布、漆器、皮蛋、豆豉、花爆等土特產品。宜春縣具有光榮革命傳統,1928年彭德懷、黃公略、滕代遠率領紅五軍多次在宜春縣等地輾轉游擊,開展武裝斗爭,播撒了革命火種,同時也得到宜春人民群眾的大力支持和擁護。1930年6月,在紅五軍和湖南的平江、瀏陽以及萬載、安福、蓮花等周邊地區的革命形勢影響下,宜春的“紅五月暴動”取得了勝利,中共宜春縣委正式成立。8月,在慈化玉山書院召開宜春縣第一次工農兵代表大會,正式成立宜春縣工農兵蘇維埃政府。劉領彬擔任縣蘇維埃政府主席。

宜春縣工農兵蘇維埃政府成立后,面臨復雜斗爭形勢。市場流通的貨幣非常繁雜,除民間長期使用的銀元、銅板和銅錢外,還有國民黨政府強制使用的各種紙幣以及地方官僚和商人印發的花票。據《宜春市志》記載,僅當年宜春縣各商店發行的“花票”就達80余家。金融混亂,通貨膨脹,嚴重地干擾了整個社會經濟,影響蘇區群眾的生產生活,摧殘了商業貿易。1931年5月,宜春縣在慈化冷水召開縣第二次工農兵代表大會,會議決定設立宜春縣工農兵銀行。8月,在慈化冷水宜春縣第三次工農兵代表大會上,正式成立宜春縣工農兵銀行,并頒發布告,廣而告之。

宜春縣工農兵銀行成立后,銀行經理由歐陽柏擔任(原名楊玉興,慈化柳亭潤山人),還有一名員工。主要任務為發行宜春縣工農兵銀行銀元票,開展兌換票幣、儲蓄、借貸業務等。為節省時間、節約成本,宜春縣委托鄰縣瀏陽縣蘇石印局設計、代印鈔票。瀏陽縣蘇石印局1930年5月成立,設備較為齊全,有石印機數臺,職工30余人。平時印刷宣言、布告、傳單、列寧課本。11月開始印刷瀏陽縣工農兵銀行鈔票。1931年8月,又承擔宜春縣工農兵銀行鈔票的印制任務。因此,宜春縣工農兵銀行貳角、叁角券與瀏陽縣工農兵銀行貳角券、叁角券風格、字體、圖案、大小以及布告的內容都非常接近。

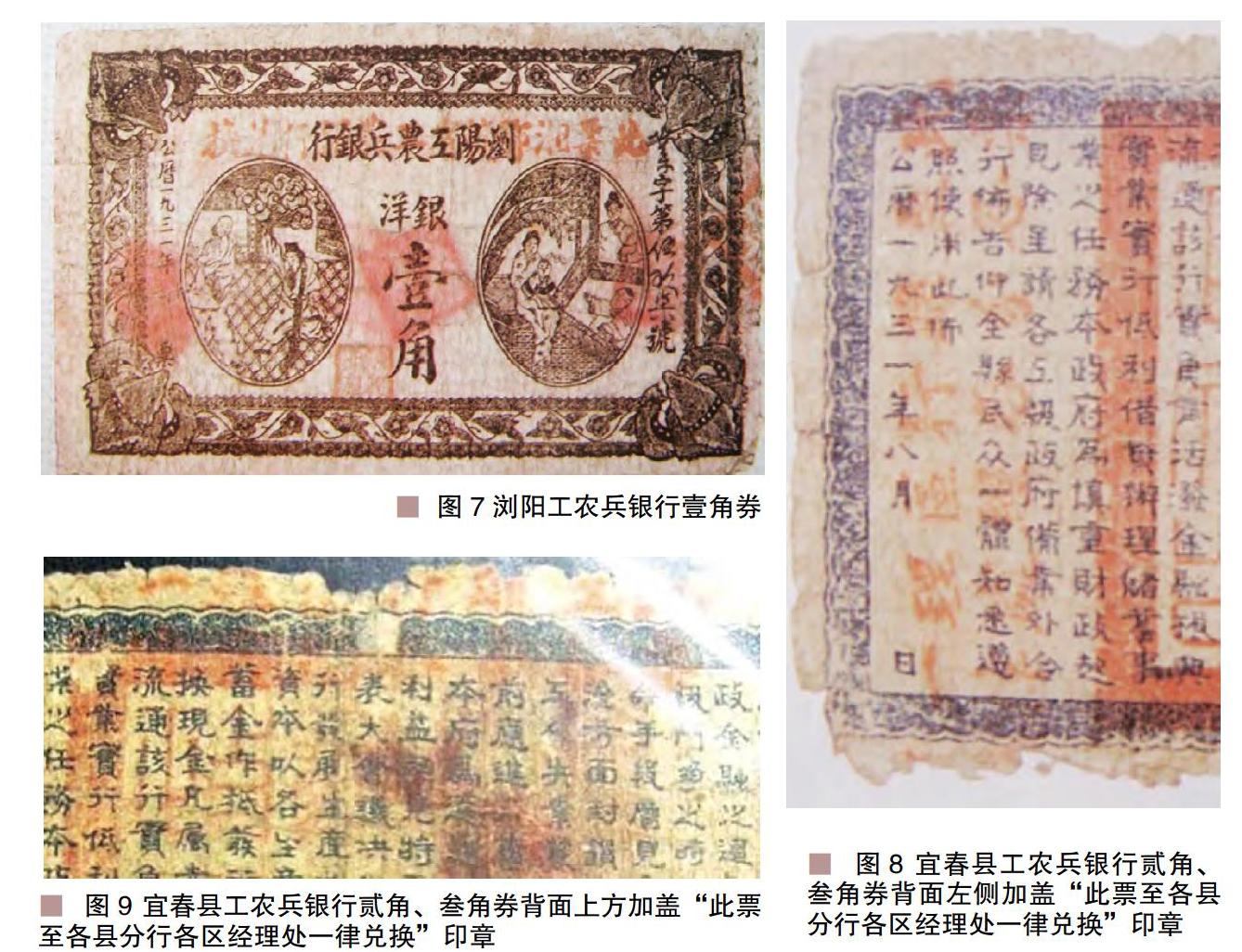

隨著斗爭形勢的變化,1931年10月,萍鄉和醴陵的部分蘇區劃歸中共宜春縣委領導,湘鄂贛省蘇維埃政府決定將宜春縣蘇維埃政府,改名為宜萍縣蘇維埃政府,宜春縣工農兵銀行同時更名為宜萍縣工農兵銀行。1931年11月湘鄂贛省工農銀行成立后,統一了湘鄂贛蘇區貨幣發行,各縣區銀行即停止發行票幣,在回收的部分縣蘇銀行完好票幣上,加蓋“此票湘鄂贛工農銀行兌換”“此票至各縣分行各區經理處一律兌換”兩枚印章,繼續參與流通使用,以解決省工農銀行初期發行貨幣跟不上實際需要的矛盾。宜春縣工農兵銀行貳角、叁角券上,加蓋“此票湘鄂贛工農銀行兌換”“此票至各縣分行各區經理處一律兌換”印章后,作為省幣繼續使用流通。

宜春縣工農兵銀行銀元票發行的史料奇缺,目前所能見到的實物,只有貳角(圖1)、叁角(圖2)兩種面值。宜春市黨史工作者認為還發行了壹角券。

(1)有關貳角銀元票。該票為橫排版式,長136、寬83毫米。正面:淡黃底黑色圖文套印,四邊花紋邊框,邊框四角印有“貳角”字樣,框內上端左右印“江”“西”二字,中間印“宜春工農兵銀行”黑色行名,下方加蓋“此票湘鄂贛工農銀行兌換”,正中印“銀洋貳角”面值,兩側印有“合成壹元”“駁兌現洋”字樣,左右邊上橢圓形框內有房屋、街道等圖景,右側幣邊為直書票號“□字第□□□□□號”,左側幣邊為“公歷一九三一年發行”,并加蓋“宜春工農兵銀行印”長方章,下端印有“瀏陽縣蘇石印局代印”字樣,右邊上下角、左邊上下角分別為“貳”“角”字樣。背面:藍黑色,花紋邊框內印有《宜春縣蘇維埃政府布告》:“宜春縣蘇維埃政府布告,為布告,凡百業之設施,首資財政金融之周轉,端賴銀行,值此階級斗爭之時,反動派施用鎮壓革命手段,層見疊出,尤其是對于經濟方面封鎖之余,加以破壞,以致工人失業、農人荒耕,即蘇維埃目前應進行事項亦陷于停頓之中。本府為適應目前需要,挽救群眾利益起見,特于第三次工農兵代表大會議決組織工農兵銀行,實行發展生產,謀創群眾利益。銀行資本以各生產合作社,各工廠儲蓄金作抵,發行各種票幣,隨時兌換現金,凡屬赤色區域,應準一律流通。該行實負責活潑金融、振興實業,實行低利借貸,辦理儲蓄事業之任務。本政府為慎重財政起見,除呈請各上級政府備案外,合行布告,仰全縣民眾一體知悉,遵照使用。此布。公歷一九三一年八月”字樣,布告正中蓋有“宜春縣蘇維埃政府印”篆體紅色大方印。

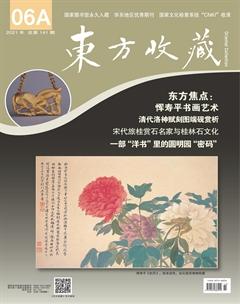

貳角銀洋券目前發現兩個發行冠字,“宜”(圖3)和“春”(圖4)字。存世稀少,從查閱圖書、資料和網上搜尋,筆者統計到18枚。考慮各地博物館、檔案館以及個人收藏未曾公開等因素,如瀏陽市檔案館收藏有1000余枚蘇區鈔票,其中就有宜春縣工農兵銀行鈔票。因此,貳角券存世量估計在30—50枚之間。

(2)有關叁角銀元票。該票為橫排版式,長136、寬85毫米。正面黃色底上套印藍黑色圖文和紅色行名,四邊花紋邊框,邊框四角印有“叁角”字樣,框內上端左右印紅色的“江”“西”二字,中間印有“宜春工農兵銀行”紅色行名,下方加蓋“此票湘鄂贛省工農銀行兌換”印章,正中印“銀洋叁角”面值,兩側印有“合成壹元”“駁兌現洋”字樣,邊上橢圓形框內有房屋、街道等圖景,右側幣邊為直書票號“□字第□□□□□號”,左側幣邊為“公歷一九三一年發行 ”,并押蓋“宜春工農兵銀行印”長方章,下端印有“瀏陽縣蘇石印局代印”字樣,右邊上下角、左邊上下角分別為“叁”“角”字樣。背面:藍黑色,花紋邊框內印有《宜春縣蘇維埃政府布告》全文(與貳角券相同),布告正中蓋有“宜春縣蘇維埃政府印”篆體紅色大方印。

叁角銀洋券目前發現兩個發行冠字,“湘”(圖5)和“贛”(圖6)字。從查閱圖書、資料和網上搜尋,筆者統計到14枚。考慮各地博物館、檔案館以及個人等公私機構的收藏,未曾公開等因素,叁角券的存世量要少于貳角券,估計可能在25—40枚之間。

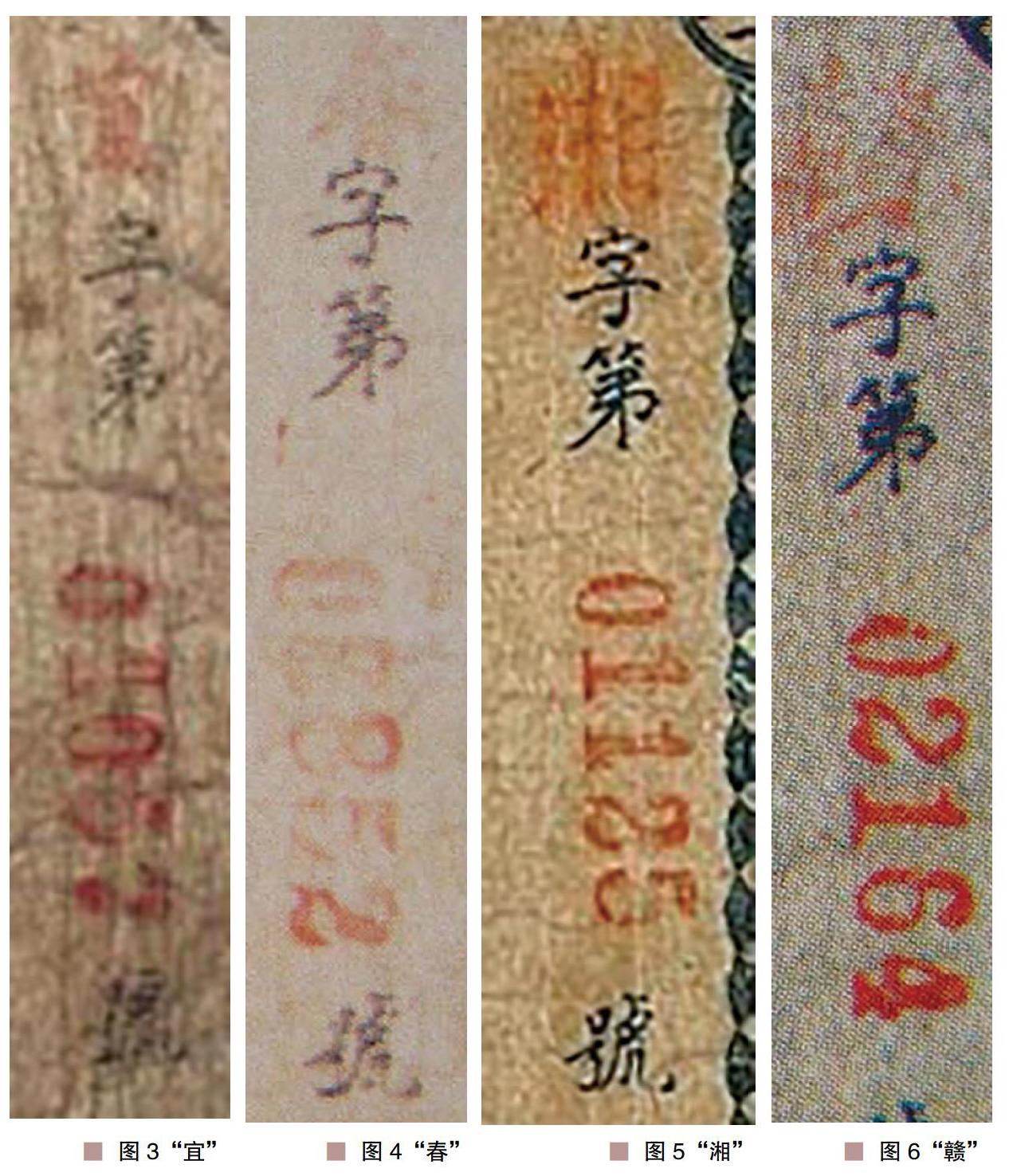

(3)有關壹角券是否印制發行的問題。由于沒有可靠資料,證明發行了壹角券。僅憑一面之詞,難以讓人信服。新中國成立初期,江西省對蘇區票幣進行了兌換,只有宜春工農兵銀行貳角、叁角券,未發現壹角券。最具權威的1982年中國金融出版社出版的《中國革命根據地貨幣》也沒有收錄到壹角券。近些年,筆者曾多次咨詢過幾位對湘鄂贛蘇區錢幣研究非常有造詣的收藏家,對壹角券,他們也都言明沒有見過,也沒有聽過。假如壹角券真的發行流通,那么按貳角券、叁角券現有的存世量來推測,壹角券存世是大概率的,會有少量存在,但直到今天沒有壹角券現身。這的確讓人疑惑不解。從鈔票發行的常理推測,可以不發行貳角券或者叁角券,但沒有理由不發行壹角券。這種違背常規之事,讓很多研究者和錢幣收藏者感到糾結。筆者有一個大膽的推測,這或許與瀏陽縣蘇石印局代印有關。瀏陽縣蘇石印局1931年1月就承擔瀏陽縣工農兵銀行鈔票印制任務,有豐富的制版、印鈔經驗。宜春縣工農兵銀行委托瀏陽縣蘇石印局設計、代印鈔票。石印局則輕車熟路,采用瀏陽工農兵銀行鈔票樣式,貳角券仿瀏陽的貳角券,叁角券仿瀏陽的叁角券,以此類推,壹角券自然仿瀏陽的壹角券。而瀏陽工農兵銀行壹角券主圖案是古代家庭生活場景圖(圖7),與蘇區革命形勢這樣的時代大背景感覺不是很協調。因此,宜春縣工農兵銀行壹角券印制發行過程中,就出現兩種可能:一是瀏陽縣蘇石印局代印宜春縣工農兵銀行壹角券成品審批不過關,或許另謀印制,但來不及了。還有一種可能,瀏陽縣蘇石印局代印宜春縣工農兵銀行壹角券樣式審查不過關,而需要重新設計、制作鈔版,這些都需要時間。僅僅兩個月,10月,宜春縣工農兵銀行就更名為宜萍縣工農兵銀行。11月,湘鄂贛省工農銀行又“統一貨幣”。形勢一變再變,要求一再改變,計劃趕不上變化,壹角券可能來不及印制,就“胎死腹中”。這些情況在當時是非常秘密的,不可能為外人所知。隨著親歷者逝去,永遠成為一個不解之謎。除此之外,似乎找不出其他的理由,來解釋這種反常的現象。

(4)分析存世的宜春縣工農兵銀行貳角、叁角券,我們還發現正面均加蓋了“此票湘鄂贛省工農銀行兌換”印章,背面左側(圖8)、或上方(圖9)加蓋“此票至各縣分行各區經理處一律兌換”印章。從這一點,可以看出這與萬載工農兵銀行壹元券、瀏陽工農兵銀行壹角券上加蓋印章的做法是一致的。同時,也從側面證實,宜春工農兵銀行在人員緊缺的情況下,能不折不扣地執行湘鄂贛省工農銀行“統一貨幣”的要求,做到令行禁止,停止發行票幣,并在宜春縣工農兵銀行鈔票上,認真落實加蓋“此票湘鄂贛工農銀行兌換”“此票至各縣分行各區經理處一律兌換”印章的要求和措施。

總之,宜春縣工農兵銀行存在的時間只有兩個月,但宜春縣工農兵銀行發行的貳角券、叁角券,加蓋“此票湘鄂贛省工農銀行兌換”“此票至各縣分行各區經理處一律兌換”印章后,成為湘鄂贛省工農兵銀行紙幣后,流通的時間長達4年。宜春縣工農兵銀行銀元票的傳世,或多或少讓我們揭開了其神秘的面紗,目睹其難得的真容。