“新師范”建設背景下高校體育教育專業 課程體系的構建

艾安麗,王桂忠,胡永紅,趙 琛

(韶關學院 體育學院,廣東 韶關 512005)

2018年廣東省教育廳出臺《“新師范”建設方案》,落實國務院《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》,協同執行教育部印發《普通高等學校師范類專業認證實施辦法(暫行)》.體育教育專業招生規模擴大,而從事體育教師工作的比例不超過30%[1],與農村中小學體育教師嚴重缺乏存在強烈反差,說明人才培養質量與社會脫節[2].

課程體系是支撐人才培養方案的載體,是高校教育改革的核心.新中國成立以來,體育教育經歷了從“計劃”到“國標”[3],課程改革經歷了從課程類型劃分到課程細分,如黃漢升教授提出的“主干課程‘領域化’、必修課程‘學科化’、限選課程‘模塊化’、任選課程‘小型化’”[4],董翠香教授提出了“學科教學類”課程群[5],孫衛紅從基礎理論課程、體育教師技能課程和綜合實踐課3個層次建構教育實踐課程[6].研究通過收集廣東省體育教育專業人才培養方案,審視其課程設置,構建適合師范類專業認證的課程體系,為提高人才培養質量提供參考,為體育教育專業課程重構提供廣東經驗.

1 重構體育教育專業課程體系的時代背景

西方一些發達國家對這方面的課程建設與改革提供了寶貴經驗.美、加兩國在實施教師專業標準時均涵蓋專業知識、專業技能或實踐和專業品質3個方面[7];澳大利亞職前教師的課程設置注重健康促進的基本知識,注重培養師范生的教育教學技能[8];愛爾蘭科克大學課程設置強調基礎課程學習,輕視運動技術課程,注重學生實踐能力的培養[9].

2018年教育部提出了“加快構建高等教育高質量發展體系,努力開創高等教育質量提升創新新局面”的要求[10].我國高等教育由精英教育轉向大眾教育再到普及教育,辦學質量參差不齊.2013年教育部啟動研制、2018年頒布的《本科專業類教學質量國家標準》(以下簡稱《國標》),對課程體系構建、課程設置框架和學分提出了“國家標準”[11].《廣東省“新師范”建設方案》《教師教育課程標準(試行)》《普通高等學校師范類專業認證實施辦法(暫行)》《教師教育振興行動計劃(2018-2022)》等系列文件出臺,為廣東省體育教育專業人才培養和課程體系改革與構建提供了契機.

2 廣東省體育教育專業課程設置現狀的審視

2.1 人才培養目標定位不明確

人才培養目標定位是課程改革的方向與依據.通過分析廣東省體育教育專業人才培養方案發現華南師范大學(以下簡稱華師)、嘉應學院、廣州第二師范學院(以下簡稱廣二師)和廣州體育學院(以下簡稱廣體)定位為“應用型人才”,肇慶學院、嶺南師范學院、惠州學院與韶關學院定位為“中學體育教師”,廣州大學定位為“創新型教師”,韓山師范學院(以下簡稱韓師)定位為“復合型體育教育人才”.我國改革開放以來人才培養目標從“中學體育教師”“體育教育專門人才”“復合型體育教師”到“應用型人才”,幾經變革,“復合型體育教育人才”曾被詬病,認為與中學體育教育沒有關系,是假目標[12].應用型人才與中學體育教師是否等同,還需斟酌.

2.2 課程結構各具特色

《國標》制定了課程體系的總體框架,包括通識教育、專業教育和實踐課程3部分,人才培養規格采取學分制(140~170學分),允許各高校因地制宜、適當調整.廣東省體育教育專業學分設置均在140~170學分之間,其中韓山師范學院最低(159學分),韶關學院最高(170學分);課程分類上,華南師范大學采用了正式課程和師范教育課程的二項分類,正式課程劃分為公共必修、通識選修、大類教育、專業教育,師范教育課程由理論課程、學科課程、素質拓展和教育實踐構成,廣體采用了課堂教學環節和實踐教學環節的分類,未開設教師教育類課程,廣二師采用了模塊分類,肇慶學院采用了“平臺+模塊”分類,韶關學院采用“類別+模塊”分類,所有分類均涵蓋《國標》課程體系結構的內容,但因分類不同,名稱不同,內容各異.

2.3 核心課程定位不準,開課不齊

核心課程重點突出與本專業類密切相關的理論知識與技術技能.《國標》規定了“3+X”模式,明確了“3”為學校體育學、體育課程與教學論、運動技能學習與控制,同時規定了核心課程的學分為不少于22分,“X”是指根據各專業培養目標設定的課程,可在《國標》規定的3個理論模塊中進選擇,對于課程門數和學分均未作具體要求規定[11].大多數學校核心課程學分不達標,除了惠州學院和廣州大學外;核心課程模塊用詞模糊,如華師采用“大類教育課程”,廣體采用“專業基礎課程”,惠州學院采用“核心課程和特色課程”,嘉應學院、嶺南師范學院采用“主要課程”,核心課程與基礎課程混為一體.筆者調查,只有4所院校開齊了3門核心課程,半數以上的學校未按《國標》執行.

2.4 選修課程凸顯學校特色

嘉應學院根植于足球之鄉,在專業任選課程中開設“客家文化與梅州足球”“校園足球教學與訓練”“廣東省校園足球指導員教程”“足球競技數據分析”等21門課程,任選10學分,充分凸顯了學校體育文化特色;華南師范大學在素質拓展模塊開設了《經典名著導讀與反思》系列課程,如《愛彌兒》《理想國》《杜威教育思想》等課程,選修內容廣泛,學習形式多樣,凸顯師范教育的人文底蘊.

3 構建廣東省體育教育專業課程體系

3.1 指導思想和基本原則

課程體系建構遵循庫恩的范式理論,以“新師范”建設為背景,堅持產出導向,圍繞“具備一定運動技能和較強的體育教育教學能力,能勝任學校體育工作的中學體育教師”的目標,立德為先,能力為重,注重學科知識與教學能力、促進中學生健康的知識和技能[13].

3.1.1 學生中心原則

強調尊重體育教育專業學生的成長和成才規律,以他們的需求為出發點設計課程、組織課程和實施課程,引導他們“一踐行三學會”,為職后體育教學和發展奠定良好基礎.

3.1.2 能力為重原則

課程設置、課程內容及教學方式上都應該體現理論與實踐的結合,讓學生參與課內實踐、課外活動實踐、社會實踐、科研訓練及教育實踐,讓學生在實踐中反思,在反思中提升多方面能力,包括整合信息、開展實踐活動指導、班級指導以及教育教學評價的能力.

3.1.3 系列課程組裝設計原則

體育學所需知識日益綜合又高度分化,采用“系列”+修讀性質+“模塊”的組合方式,依據《國標》《教師教育課程標準(試行)》《普通高等學校師范類專業認證實施辦法(暫行)的通知》及中學教育專業認證標準》及各校對人才培養的要求,系列組裝課程.一方面,可檢驗是否達成《國標》和《師范類專業認證標準》所修要求;另一方面,可滿足學生修讀的需求.

3.2 課程體系的構建思路

圍繞著“新師范”建設背景下廣東省體育教育專業人才培養目標和規格,參照國際先進經驗,對照《國標》《師范類專業認證標準》《中學教育專業認證標準》的要求,采用“類別+模式”的方式進行構建,主張從實踐中來再到實踐中去的建構思路,從調研入手進行重構.

3.2.1 把握“新師范”建設的時代背景,明確專業目標定位

《廣東省“新師范”建設方案》在于強化“強師工程”,落實《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》.新師范與原有的師范教育相比,新在現代性,新在規范化.《國標》定位體教專業人才培養目標為“必須掌握現代教育教學理論和方法,以及學校體育課程與教學、課外體育鍛煉、訓練水平和競賽管理、組織的理論與方法,具備一定的運動技能和較強的體育教育教學能力,能夠勝任學校體育工作”[13].《中學教育專業認證標準》明確對中學教育專業、培養中學教師的教學認證,認證分為三級,其中三級是終極目標.人才培養目標不僅要結合國情、省情、地域特色,還應該結合校情明確定位.

3.2.2 圍繞培養目標,對接建設“新師范”課程體系

課程體系是實現人才培養目標的載體,在一定教育價值理念指導下,將課程構成要素進行組合指向課程目標實現的系統[14-15].在“互聯網+”、大數據、人工智能等現代科技迅猛發展,健康中國對體醫結合的訴求,體育教育專業人才培養機遇與挑戰并存.課程設計要考慮以下關系:通識教育課程與專業教育的深度融合,學科基礎課程與核心課程的關系,學科專業課程與教師教育課程的融合,學科知識、運動技能、教學課程與綜合實踐課程的融合.

3.2.3 科學規劃,合理安排課程和學分

《國標》規定了學科基礎課與核心課的門數、分數,專業基礎課要求修滿16學分共7門課,核心課程規定了“3+X”,不低于22學分,并且對“3”規定為理論課程,“X”給出了自主決定的空間,反映了重理論、輕技能的傾向.運動技能是體育的核心能力,應將《田徑》《體操》《游泳》與《學校體育學》《體育課程與教學論》《運動技能與控制》一起建構起“3+3+X”的核心課程模式,這符合廣東省的地域特點[16].調整公共通識、專業課程、教師教育課程比例,增設藝術人文素質課程,增進地方特色課程,增進開放平臺課程,提升選修課比例,合理安排不低于18周的教育實踐課程[17].

3.2.4 構建符合新師范建設的課程結構,實現課程體系優化

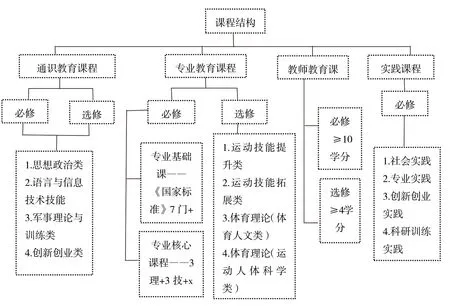

科學合理的課程結構是實現“新師范”實施方案的關鍵(見圖1).采用“類別+宣讀性質+模塊”對課程結構進行了構建.課程結構主要分為3層,第1層劃分為通識教育課程、專業教育課程、教師教育課程和實踐課程4大類別,第2層為修讀性質,第3層是內容模塊.必修與選修并存,理論與實踐相融合,封閉轉向開放.

圖1 “新師范”建設背景下高校體育教育專業課程結構圖

3.2.5 體育教育專業課程體系的評價體系建構

課程評價是依據一定的評價理念,采用必要的方法、途徑對課程計劃、結構、活動及結果等有關問題的價值或特點做出判斷的過程[18].課程體系的評價體系構建對高校教學改革起著檢查、監督、反饋和導向的作用.診斷課程體系是否合理,內容結構是否科學,課程目標達成度如何,都需要建立相關的評價體系.評價主體采用利益相關者進行評價,不僅涉及體育教育專業的課程學習者,還涉及實施課程方案的高校教師、制定人才培養方案的管理者、對接畢業生的用人單位、對接畢業生入職導向的中學體育學科的專家.評價的內容涉及到課程內容的廣度、深度,運動知識的能力,教育教學知識與實踐能力和入職中學的發展潛力.

4 結論

體育教育專業課程體系是人才培養目標的載體,是提升人才培養質量的關鍵.當前廣東省體育教育專業院校在課程體系設置上還存在結構不合理,學分不達標,核心課程設置不符合《國標》規定.由此采用“類別+模塊”的形式構建新師范認證背景下的體育教育專業課程體系,明確人才培養目標,定位人才培養規格,處理好規定課程與自主開設課程的關系,必修與選修的關系,以及從理論到理論與實踐結合再到綜合實踐的構建思路,遵循“學生中心、能力為重和系列課程組裝設計”的原則,構建體育教育專業課程體系的構建,并邀請多個利益方參與評價,持續改進課程體系,提升教育教育質量.