國家公園公共服務在公民意愿中的義利特征

引用格式:孫琨. 國家公園公共服務在公民意愿中的義利特征[J]. 旅游學刊, 2021, 36(6): 74-87. [SUN Kun. Characteristics of citizens desire for contributing to and benefitting from the public service of national parks[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(6): 74-87.]

[摘? ? 要]新公共服務理論以公民為中心的理念,有助于實現國家公園全民共享及參與目標。實踐該理念須以了解公民針對國家公園公共服務的意愿為基礎,而義利傾向是相應意愿的核心。文章基于訪談及逐級提煉信息了解受訪者意愿特征,結果表明:(1)國家公園建設標準影響受訪者價值判斷和利益訴求,可被作為促進其趨義、調適其趨利意愿的重要抓手;(2)對于國家公園公共服務,受訪者的互促性義、利意愿之間存在不平衡,增強其趨義意愿是實現平衡的關鍵;激發個體在獲取權利中的“工具性趨義”意愿、構建參與渠道是擴大趨義傾向的有效方式;(3)義利意愿中具體內容之間不平衡現象突出,大量有益的趨義、趨利方式未受到充分關注,實現平衡的關鍵是通過宣傳拓展其對國家公園宏觀理念的廣度與深度;(4)意愿相關主體的義利角色存在較大不平衡,加深對利益相關者的角色認知、促進角色轉化是實現平衡的關鍵。研究結論有利于在國家公園建設中調適公民義利觀念,營造利于實現其公共服務目標的環境氛圍。

[關鍵詞]國家公園;公共服務;公民意愿;權利與義務

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2021)06-0074-14

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.00.003

引言

作為生態文明建設的重要內容,國家公園遵循“全民公益性優先”的重要原則[1]。其全民公益性通過公平的公共服務來實現[2]。新公共服務理論致力于保障社會成員公平地得到公共服務,強調社會公益性[3-4],契合國家公園理念。其強調以公民為中心提供公共服務,重視公民意愿表達[5]、公民參與及公民間公平[3],以實現公共利益。在現代,基本每個人都是公民[6],公民利益基本等同全民利益[7],以公民為中心有助于國家公園全民公益的實現。

公民是國家公園公共服務的實際使用者[2],為實現其共同利益,一方面,要授權公民表達其意? ? 愿[8],使各類個體的意愿都得到表達并被認真考? ? 慮[3],以保障公平;并對各種意愿進行平衡和協調[9],總結公共訴求[2]。另一方面,以公民為中心也要求公民提供公共服務[10]、承擔相應義務[11]。但并不是每個公民都有此意愿[12],愿意承擔義務者的意愿內容和強度也會不同[13],意愿越強烈,其付諸行動的可能性就越大[14]。因此,充分了解公民意愿是以公民為中心的前提[8],相應意愿體現其權利訴求及義務觀念。生態文明建設需要正確的義利觀,即公民在主觀意愿中平衡承擔義務與享有權利之間的關系,在承擔義務的基礎上享有權利[15]。管理機構應基于對公民意愿的了解來實施相應管理和協調策略[16]。

許多相關研究調查分析了公民針對國家公園的游憩[17]、保護[18]、付費[19]、科研[20]等特定意愿,但系統探究和比較分析公民義務與權利方面意愿的研究尚較少。為了實現以公民為中心的公共服務目標,有必要綜合分析公民對國家公園公共服務的義利意愿特征[21],并基于公共利益來引導、協同公民義利傾向,以更好地實現國家公園全民公益性[22]。因此,本文基于訪談深入了解被調查者對國家公園公共服務的義利意愿狀況,為國家公園建設運營中針對性響應、引導和調適公民意愿,實現以公民為中心的公共服務提供參考。

1 文獻回顧

1.1 國家公園公共服務中公民的權利與義務角色

國家公園是向社會提供公共服務,最大化實現生態福利的保護地[23]。公共服務是為滿足公共需求進行公共供給的活動[24],包括許多類型,普遍受益性公益服務是其中之一,國家公園公共服務便屬于該類。根據相關研究[4,25],國家公園公共服務是為了滿足公民在生態、游憩、教育和科研等方面公共利益訴求,以非營利為基本要求,以非營利組織為主要主體,遵循公平原則,以免費或適當收費形式提供的、可讓社會普遍受益的服務。這也契合新公共服務理論實現社會公平與公共利益的要求[3,5]。該理論秉持以公民為中心、重視公民意愿的公共服務理念[2,8]。其中,公民是指在公共生活(所謂公共生活,指向的是公共空間、事務及共同利益)中,享有相應權利,承擔相應義務的個體[26];相應權利和義務是公民資格的必要條件。公民在市民的演化中形成[6],所以其沿用的英譯citizens也指市民,但其含義與市民區別較大。市民具有地域屬性,市民權利和義務由地方法規賦予;而公民具國家屬性,其權利和義務由國家法律賦予。市民伴隨城市和工商業出現,是進行自由經濟活動的主體,側重私人利益;而公民側重體現社會成員的公共利益和普遍責任,需主動參與公共事務,是公共利益的支柱[27]。因此,國家公園公共服務的普遍性受益對象,及相應權利與義? 務主體應被表述為公民。相關研究也使用公眾這一概念,但此概念未從權利和義務方面定義人群范疇[28]。根據Dayan的研究,公眾與私人對應,是個體之間相互作用形成的可被識別的群體,其成員具有某方面共同性,特定類型人群可構成相應類別的公眾[29];公眾可有多種類型,有時只指特定范圍內群體,而公民更強調其統一、普遍性特征。因此,公民利益實質上更能體現全民利益,公民角色更符合國家公園公共服務對其對象主體的要求[7],即在享有權益的同時,須承擔維護他人利益的義務。

公民針對國家公園獲取相應權利的意愿多元、強烈[30]。Haukeland調查發現,人們希望在國家公園中獲得純真自然體驗,領略奇特風光[31];ODell介紹了一些病人到國家公園促進身體健康的訴求[32];Byrne等發現,周邊居民針對區域內國家公園有強烈的運動需求[33];Ramkissoon等揭示了人們在國家公園內實現和發展自我、社會交往的更高層次愿望[34]。公民基本權利應得到保障[30],但學者也揭示了公民過分追求自身利益的現象。張玉鈞等強調,每個人都是獨立經濟人,都在追求自身利益最大化[20]。葉海濤和方正推斷,在個體“理性”選擇下,會盡可能讓別人負擔成本,讓自己免費使用公共資源,最終會引發“公地悲劇”[35]。因此,相關研究也強調了公民應承擔的義務,認為人們在享有權利的同時,須愛護資源、制止破壞生態的行為[36]。楊銳指出,為真正實現全民公益性,每位公民都應承擔對國家公園的相應義務[11]。唐芳林從公平角度,闡述了國家公園內自然資源屬公有財產,若使用者使環境受干擾,則應為此付費,這有助于培養人的環境責任感[22]。張朝枝等發現,國外國家公園旅游具有復合含義,即訪客觀察和體驗自然時,也應參與生態保護[30]。Brock和Carpenter強調,應采用相應規則來規范人們在國家公園內的行為[37]。Ramkissoon和Mavondo認為,訪客有在國家公園實施環保行為的義務[38]。

1.2 引導公民針對國家公園公共服務的義利意愿

根據奧古斯丁的闡釋,意愿是決定人外在行為的主觀自愿因素,是個體獨立自由的選擇行為模式,是體現人自身個性的心靈能力;意愿決定了個體行為的主動特性[39]。據此,公民對國家公園公共服務的意愿就是公民針對該服務實施行為選擇的主觀自愿模式,其內化于公民思想觀念之中[40],影響公民實際行為[13],進而影響國家公園在公共服務方面的成效[16]。如許多案例主張通過促進公民參與來改進公共服務[41],認為公民參與是國家公園建設的一種社會資本[14],包括參與其公共服務決策、評價、使用和提供等[7,42];而公民參與行為直接受其意愿影響[12]。許多研究對公民參與國家公園公共服務的意愿進行了探討[8,10,18,43],主要內容集中在公民實現權利、分擔義務意愿方面,但對這兩個方面意愿進行綜合分析的研究尚較少。

意愿可決定個體行為[39],有必要基于管理目標對公民意愿進行強化和引導[16]。第一,發揮思想理念在此方面的作用。理念有先導意義,應利用傳統智慧,形成中國特色生態倫理思想,引導公民對國家公園的正確理念[40,44]。義利觀念是中國傳統文化的重要精神內涵之一,生態義利觀是生態文明思想的重要組成部分[15],對調節人的義利意愿有重要意義。利己會對國家公園公益價值造成威脅,但無法完全杜絕利己,理想的選擇就是確立義利兼顧思想[45]。人類一直都存在義利選擇問題[46],而國家公園的公益屬性意味著公民要有義務分擔意識,其為公共利益做貢獻的主觀意愿至關重要[21],這種意愿也源于互惠觀念[47],采取措施強化此觀念可使公民參與保護的意愿更為堅定[13],產生真正為他人創造福利的愿望[48],如可向人們揭示“愿為他人承擔義務者更容易感到幸福”[49]的現象。第二,塑造相應精神文化氛圍。布朗芬布倫納的人類發展生態學理論認為,社會文化氛圍間接影響人的趨義傾向[50]。訪客行為意愿會受國家公園文化氛圍的影響,其中,精神文化氛圍的影響最持久[43],因此,需弘揚義利精神、營造相應氛圍。可通過國家公園的解說與教育系統,使? 訪客在內心深處產生環境責任感,使之成為一種精神[51]。第三,從一些具體環節著手。如從國家公園設立、規劃、保護、管理運營等各個環節來激發公民為國家公園做貢獻的動機[52];讓人們認識國家公園對人類健康與幸福的意義,來強化人的趨義意愿[53];向訪客展示生態優異、環境純潔的圖片,讓其了解不恰當行為會產生的不良生態干擾,以進一步增強訪客實施負責任環境行為的意識[54];通過地方依戀感促進訪客承擔環保義務的行為意圖[55]等。

個體行為受其思想、意向和動機影響[21],了解公民承擔義務及獲取權利的意愿特征,有助于通過引導人的意愿來影響其行為。意愿研究本身也是國家公園的研究熱點之一[17-18],如生態補償意愿、支付意愿、游憩意愿等。但探討人們意愿中義務與權利關系的相關研究尚不多見,相應研究可強化人們對國家公園建設中傳統人文精神的關注,有助于營造對公民產生正面影響的人文氛圍,引導其合理獲取權利、積極承擔義務。

2 研究方法

2.1 調查設計

為了解被調查者真實想法,總結其對國家公園公共服務的意愿特征,本文遵循自下而上的研究思路,從實際調查中總結理論和觀點,而不是在既有理論框架下開展調查。訪談法能充分揭示被調查者想法[56],不會將調查限定在預設框架內,適于開展此次研究。本研究借鑒扎根理論[57],通過訪談獲取一手資料并進行歸納,得出結論[58]。訪談須引導被調查者聚焦于特定主題暢所欲言,以獲得研究者期望得到的信息。為實現此目的,半結構性訪談是較理想的方法[59]。本研究即采用一對一半結構性訪談來獲取質性材料。

本文旨在探究公民針對國家公園公共服務的意愿,而意愿產生于認知基礎上。個體對特定事物形成“本元認知”后,會逐步發展出“該事物同別的事物應有何區別、其應有何作用及意義、個體自身對其有何訴求、個體將對其產生怎樣的反向作用、在什么背景下個體會針對其做出擇處行為”等幾個維度的意向[60]。參照此,本研究針對以下方面設計訪談提綱:(1)在其期望中,國家公園和其他旅游區應有何不同;(2)其期望國家公園產生怎樣的作用;(3)是否期望其所在區域(以地級市為尺度)擁有國家公園及原因,以及期望從國家公園獲得哪些益處;(4)愿意為國家公園作哪些貢獻;(5)會出于什么目的到訪國家公園。最后,收集被調查者年齡、職業、是否到訪過國家公園等基本信息。

2.2 資料獲取

為了從有限樣本中獲取充分信息,讓樣本類型更多元、數量更充足,本研究采用目的性、異質性和滾雪球相結合的抽樣方式[61]確定調查對象。首先,以“更了解國家公園、更有可能配合調查,所在地、年齡、職業盡可能不同”為衡量標準,從研究者網絡社交平臺及電話通訊錄中選擇訪談對象,主要借助在線通訊及對少部分訪談對象見面交流的方式完成69份訪談;然后,請前期被訪談者按標準推薦訪談對象,又以上述方式訪談了36人。正式訪談前請被調查者瀏覽簡要背景資料“世界上國家公園簡況及特征、中國國家公園體制試點區簡況”,讓被訪談者對國家公園有更多了解。樣本中:男女分別占49.52%和50.48%;15~34歲、35~39歲和60歲及以上者分別占40.00%、38.10%和21.90%;公務員、企業職員、事業單位職員、私營主體、農民、學生、退休? 人員和其他人員分別占5.71%、31.43%、20.95%、5.71%、3.81%、14.29%、13.34%和4.76%;47.62%的被調查者到訪過國家公園(含國內國家公園體制試點區),其中,38.00%的被調查者曾到訪過國外國家公園;本研究盡可能從更廣泛地域選擇樣本,60.00%的被調查者分布于蘇、浙、魯、徽4省,其余分布于京、滬、粵、閩、豫等13個省市。包括訪談對象瀏覽背景材料、信息互動及反復提問的時間,平均每個訪談持續約35分鐘。針對105份訪談結果,排除無實質內容、無相關性信息后共形成約7.5萬字的訪談資料。

2.3 資料的編碼及分析

為探究被調查者對國家公園有哪些意愿,以及意愿關聯主體角色,本研究圍繞“意愿內容、意愿關聯主體”兩條線索對訪談資料進行編碼分析。

2.3.1? ? 以意愿內容為線索進行編碼及分析

遵循程序化編碼方式[62],首先圍繞意愿內容這一主線,采用Nvivo 12對訪談材料逐級編碼:通過開放性編碼識別現象、提煉概念、發現范疇,經主軸編碼提煉主范疇[63],以選擇性編碼凝練核心范疇。最后,用理論飽和度檢驗來驗證訪談材料是否充分。

(1)開放性編碼

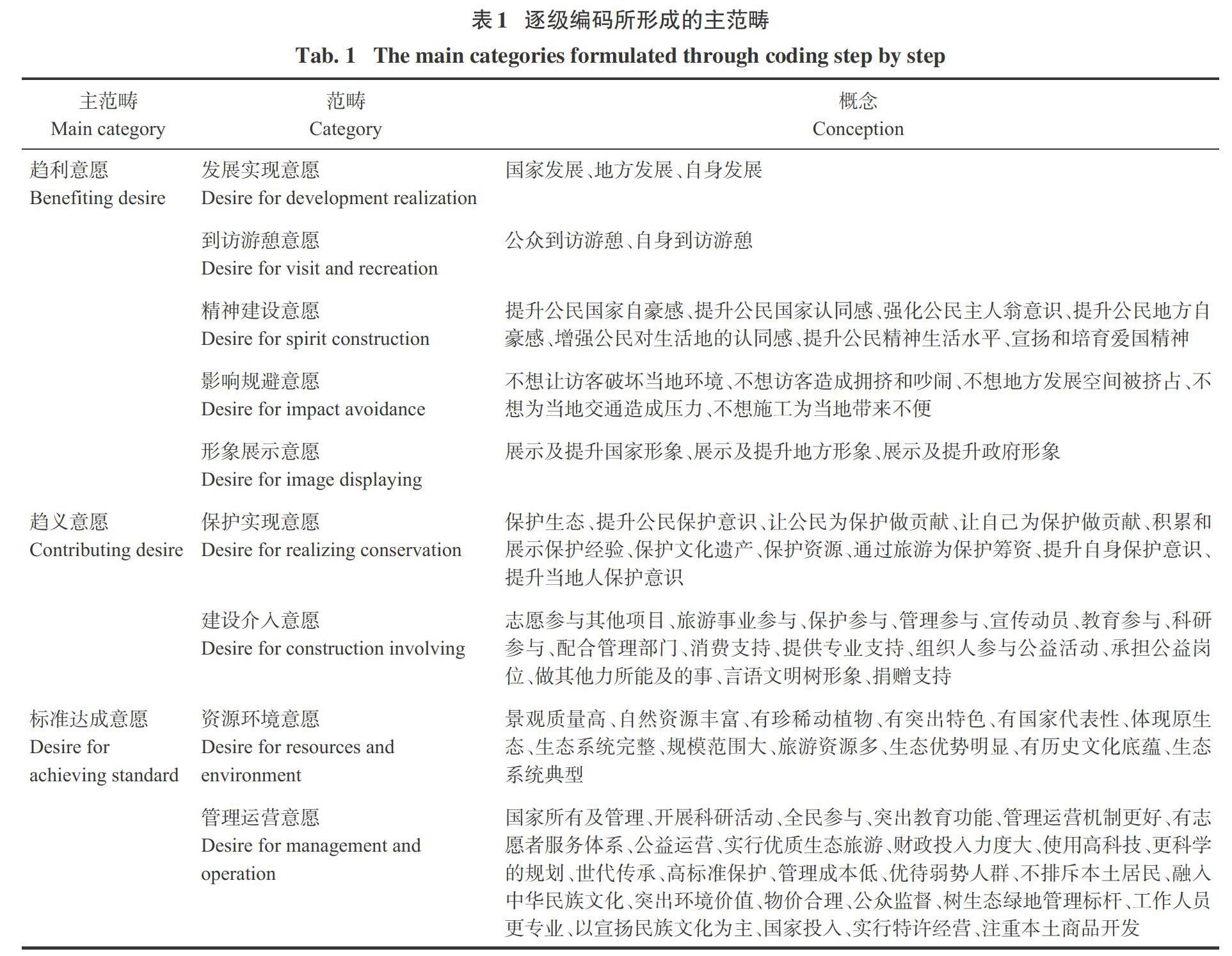

本研究預留15份訪談材料用于理論飽和度檢驗。逐字閱讀訪談資料、比對信息,識別概念;用軟件進行開放性編碼,生成227個初始編碼節點,1779個編碼參考點;反復比對初始編碼節點,經整合、歸并,形成83個概念;然后經比較分析提取出9個范疇,分別為“資源環境、管理運營、發展實現、到訪游憩、精神建設、影響規避、形象展示、保護實現和建設介入”(表1)。

(2)主軸編碼

分析開放性編碼形成的9個范疇間關系,發現“發展實現、到訪游憩、精神建設、影響規避、形象展示”方面意愿,“保護實現、建設介入”方面意愿,以及“資源環境、管理運營”方面意愿分別屬于趨利意愿、趨義意愿和標準達成意愿這3個主范疇。

(3)選擇性編碼

選擇性編碼是為了在主范疇基礎上提煉具有統領作用的核心范疇。主軸編碼所形成的趨利意愿、趨義意愿和標準達成意愿這3個主范疇體現了“國家公園公共服務在被調查者意愿中的義利特征”這一核心范疇:即被調查者意愿既有“趨利”,也有“趨義”的一面;同時,被調查者期望國家公園建設達到相應標準,以滿足其“趨利”訴求;而其“趨義”也是為了讓國家公園達到調查者所期望的標準。

(4)飽和度檢驗

隨著編碼的進行,材料中出現的新概念越來越少,直至最后材料中的各種表述不再構成新概念。在對所預留15份用于飽和度檢驗的訪談記錄繼續進行編碼時,材料中表述可被匯入已有概念節點,無需再提煉新概念,訪談材料通過飽和度檢驗。用于飽和度檢驗的材料所形成編碼被匯入整個分析之中。

2.3.2? ? 以意愿關聯主體為線索進行編碼及分析

為進一步分析被調查者針對國家公園公共服務的意愿所涉及主體,以及各類主體被期望的角色,本文又以意愿關聯主體為線索,對上述已編碼內容再次進行多角度交叉編碼。由于各主體特定意愿既有潛在“意愿實現主體”,也有潛在“意愿受益主體”,本文便以這兩類主體為兩個主范疇節點,以“意愿關聯主體”為統領性核心范疇。在進一步編碼中,在兩個主范疇下分別提煉與其匹配的范疇,并分別在兩個主范疇所對應范疇節點處進行編碼。經編碼,意愿實現主體主范疇對應的范疇為:管理者、管理者與公民大眾、管理者與本地居民、管理者與被調查者自身、管理者與其他特定主體,意愿實現均離不開管理者;意愿受益主體對應的范疇為:公民大眾、本地居民、被調查者自身、其他特定主體。此次編碼是為了對已編碼內容進行多角度分析,因而不再進行飽和度檢驗。

經多維交叉編碼,特定意愿內容同時對應3個編碼節點,即分別以意愿內容、意愿實現主體、意愿受益主體為線索的編碼節點。

3 研究發現

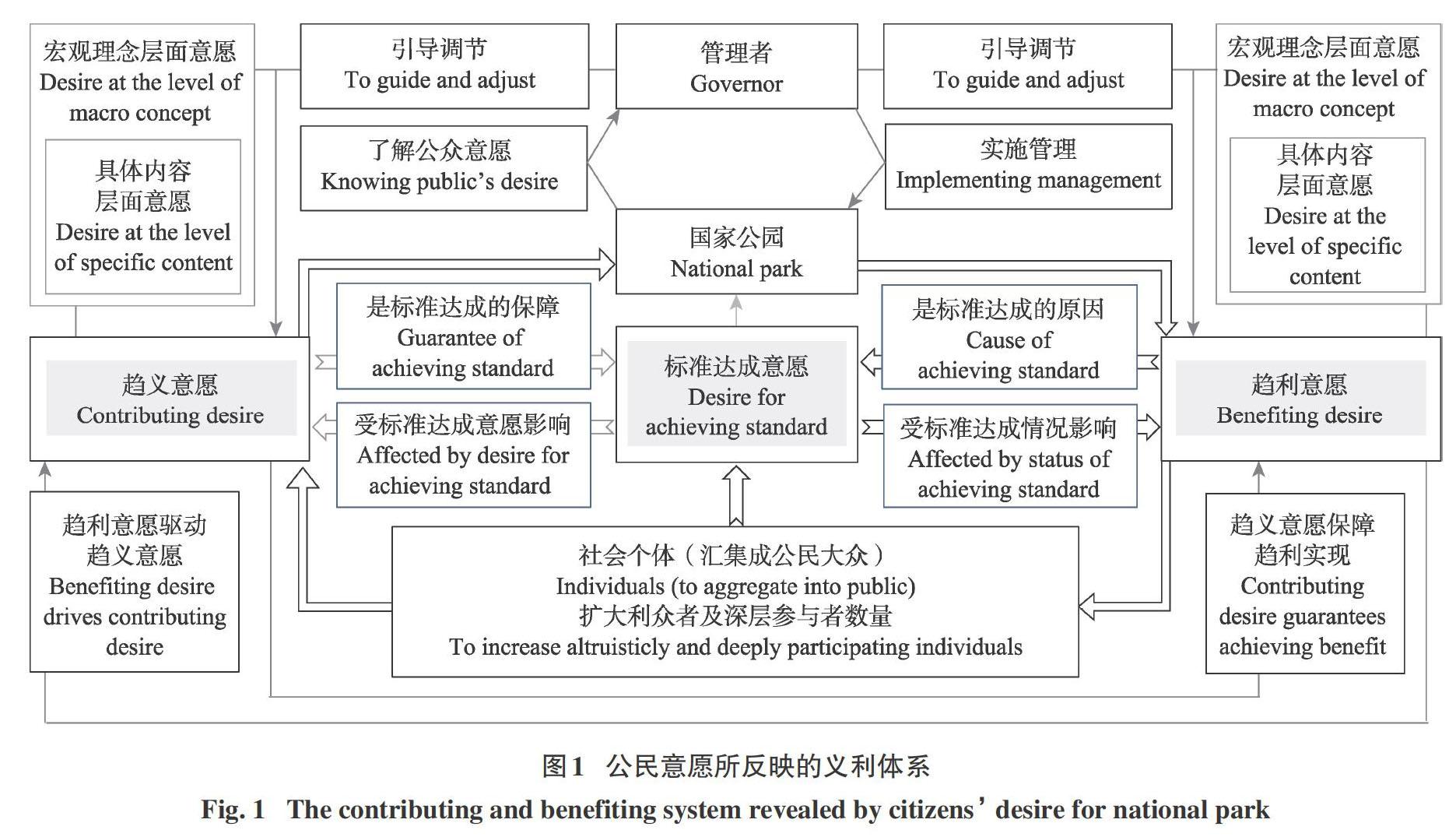

3.1 標準達成意愿影響下的義利體系

分析發現,公民對國家公園公共服務的意愿反映了一個主觀義利體系。“趨利意愿、趨義意愿、標準達成意愿”是該體系主體構成部分(圖1),體現如下邏輯:趨利意愿的實現須國家公園達成相應標準來提供更好的支撐,趨義意愿是為了相應標準的達成,標準達成誘發人的趨利意愿。相應標準是公民承擔義務的目標和指向、獲取利益的保障和誘因。

3.1.1? ? 義利體系中的標準達成意愿

在訪談材料的全部編碼參考點中,屬標準達成意愿、趨利意愿、趨義意愿的分別占25.74%、49.92%和24.34%。被調查者表達了期望國家公園達成一定標準,以更好滿足其利益訴求的意愿,如“讓人真切感受原生態、如果大搞開發會讓人失望、不希望商鋪太多”等。國家公園建設成效與公民的標準達成意愿是否吻合,會影響公民支持與響應程度;若其失望,會引起相應消極甚至對抗情緒。被提及最多的標準達成意愿依次為“公益運營、實行優質生態旅游、體現原生態、高標準保護、有突出特色、突出教育功能、管理運營機制好、國家所有及管理”,且其平均提及率為8.87%,遠高于其他概念0.97%的平均提及率,這些概念反映了公民的普遍關切,首先集中力量對這些意愿進行達成,可契合大部分人的主要期望,有助于得到公民積極響應。

《建立國家公園體制總體方案》(以下簡稱《方案》)規定了國家公園的標準。將訪談材料編碼結果與《方案》內容進行對比,發現被調查者的標準達成意愿有如下特點:一是更明顯的趨利性,如被調查者多次提及的“實行優質生態旅游、物價合理、旅游資源多”等多個意愿帶有明顯趨利目標,相應概念在《方案》中未出現;而《方案》中“生態修復以自然恢復為主、有完善監測體系”等23個體現專業化管理的概念在訪談材料中未顯現。二是一些標準達成意愿并不完全符合國家公園建設的主要方向和要求,如“以宣揚民族文化為主、有歷史文化底蘊”。三是部分人的期望過高,如“實行優質生態旅游”愿望的子概念“設施更齊全、有特色游憩項目”。因此,需加深公民對國家公園的認識;也誠如《方案》所述,應引導公民的期望,使其相應標準達成意愿合理、適當,避免意愿不合理所引起的失望。

3.1.2? ? 趨利對標準達成意愿的影響

趨利意愿占絕對比例(49.92%),且對標準達成意愿有直接影響,是后者的心理動因。趨利意愿中被提及最多的依次是“到訪游憩、發展實現意愿”,被提及次數占各種趨利意愿被提及總次數的85.62%。與實現這些意愿相對應,被調查者在國家公園管理運營標準方面也主要期望其“免門票、以公益為目標”,以及“發展優質生態旅游”。到訪游憩子概念中,“感受和親近自然、學習和提升”的提及率也較高(平均為14.38%,是到訪游憩其他子概念平均提及率的6.86倍),與滿足這些意愿相對應,被調查者也主要期望國家公園在資源環境標準方面“體現原生態”,在管理運營標準方面“實現高標準保護、突出教育功能”。

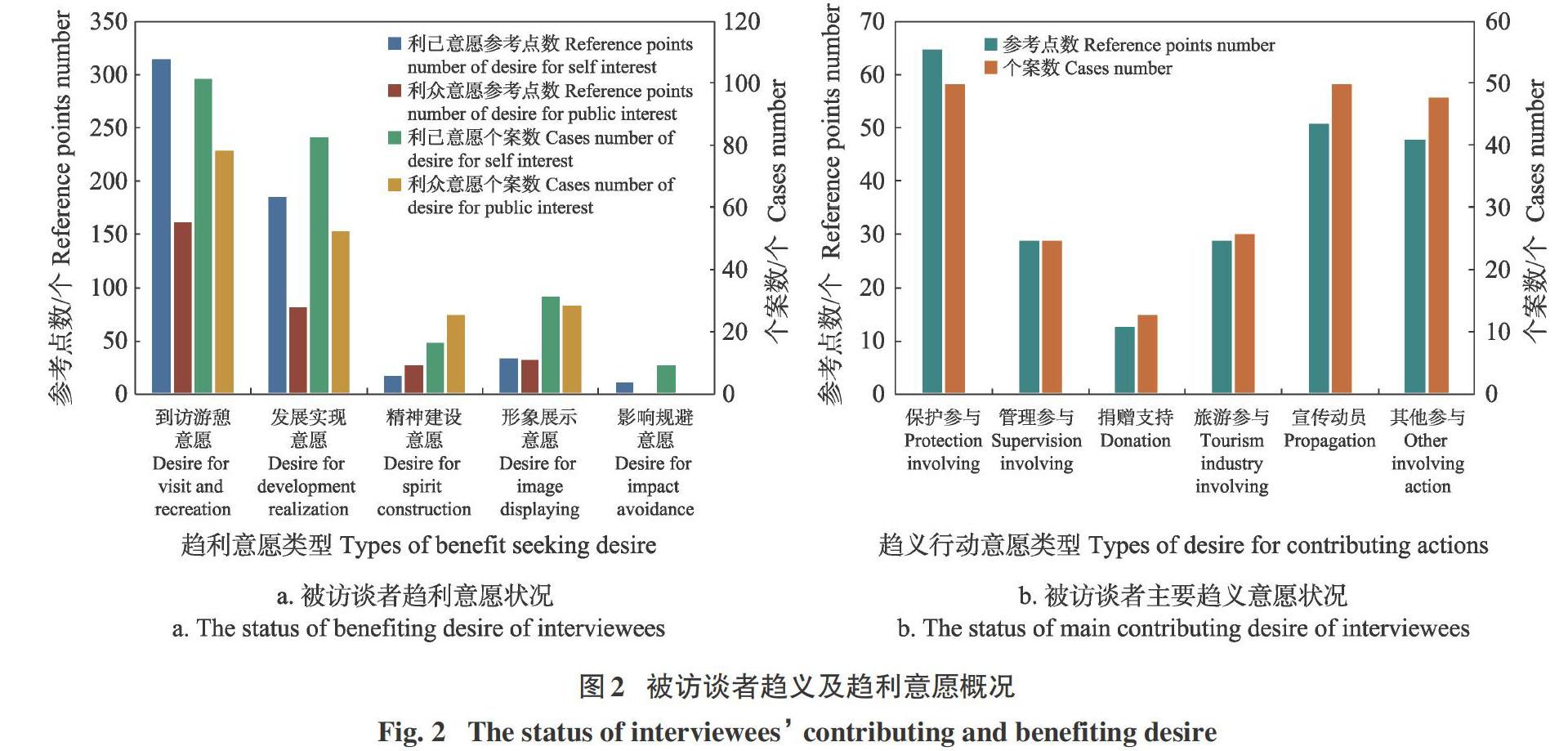

受被調查者明顯趨利傾向影響(圖2a),在提及率最高的3個標準達成意愿中,“公益運營、實行優質生態旅游”提及率分別是“高標準保護”的2.28倍和1.83倍。但“高標準保護”也是國家公園須達成的最重要標準,增強公民達成此標準的意愿,會引導其調適對該標準達成有消極影響的趨利意愿。

3.1.3? ? 標準達成意愿對趨義的影響

被調查者對國家公園的標準達成意愿會影響其趨義意愿,對后者有激發作用。如在標準達成意愿中,“高標準保護、體現原生態、生態系統完整”的提及率較高(平均為6.33%,是其他標準達成意愿平均提及率的2.74倍),與此對應,趨義性建設參與意愿中有助于達成這些標準的意愿,如“保護參與、宣傳動員”,被提及最多(圖2b),平均提及率是其他趨義性建設參與意愿平均提及率的5.67倍,如宣傳動員可使更多人支持國家公園“高標準保護”。在被調查者期望國家公園達成“高標準保護、實行優質生態旅游”標準的愿景下,其趨義意愿中的“保護實現意愿”較強烈。

國家公園的許多標準本身具有趨義屬性,如“公益運營、突出教育功能、開展科研活動”,這些以公益為目標的趨義特性會引發公民相應趨義意愿,如被調查者所說:“自愿加入國家公園公益建設,貢獻一份力量”。許多被調查者希望國家公園保持趨義特性,“商業氛圍不要太濃、不以營利為目的”,若國家公園背離此標準,則其“愿意為國家公園免費做宣傳、為國家公園募集捐款”的趨義意愿將會受很大影響。

綜上,公民對國家公園的標準達成意愿對其趨利意愿有調節引導作用,對其趨義意愿有激發作用,因此,可將標準的設置及其達成作為調控公民意愿的一個抓手,引導其合理趨利,激發其更多趨義動機,使公民意愿更利于國家公園建設。

3.2 義利體系中的義利意愿關系特征

3.2.1? ? 趨利目標引發趨義意愿的作用

工具性利他主義認為[64]:趨義是得到利的一種手段。被訪談者趨義意愿有3種情況:第一,趨義意愿帶有明顯趨利目標。如“提建議和想法,使國家公園更有吸引力,促旅游發展”“做好監督,不讓別人破壞生活環境”“通過它提供的工作崗位來建設它,讓個人有職業”等。第二,趨義意愿的趨利意圖雖未被明確表示,但明顯會產生有利于意愿主體的客觀效果,不能排除趨利目標。如保護參與的子概念“進行保護號召、志愿保護生態”,宣傳動員的子概念“動員其他人配合政府行動”。第三,趨義意愿不包含明確趨利目標,如“志愿進行科普或健身教育、志愿提供旅游服務”。廣義上,其也適用于工具性利他主義,但不能明確推斷其直接從國家公園資源環境及運營中獲利的目標;其單純趨義傾向明顯,不應直接屬于人們針對國家公園趨利目標實現中的趨義意愿。訪談所收集意愿大部分屬前兩種情況,可被看作被調查者針對國家公園趨利鏈條上的一個環節,屬工具性趨義。

因此,公民針對國家公園的大部分趨義意愿是在其趨利目標的實現中被引發的,強化公民對國家公園之“利”的認識,可引發更多工具性趨義意愿,有助于國家公園建設。

3.2.2? ? 趨義意愿保障趨利實現的作用

趨義意愿所引發行為會維持和提升國家公園為公民創造利益的“資源環境條件”及“管理運營水平”,進而更好地保障公民合理化趨利訴求的實現。然而,調查結果顯示這種保障作用尚偏弱。首先,趨義意愿中“建設參與意愿”編碼參考點為249個,而趨利意愿中“利己”意愿編碼參考點為577個,通過建設參與為受益提供保障的意愿明顯偏弱(圖3)。其次,趨義性建設參與可被分為深層及淺層參與,“志愿保護生態、志愿清潔衛生、承擔公益崗位”等16個深層參與意愿編碼參考點為107個,而“減少自身環境干擾、提出建設建議、對游客友好”等12個淺層參與意愿編碼參考點為142個,更能產生建設成效的深層參與意愿明顯偏弱。再次,分別以各份訪談材料中深層、淺層參與意愿編碼參考點數量平均值為臨界,將樣本分在4個象限內:對深層參與意愿提及較多而對淺層參與意愿提及較少的樣本為“深層參與傾向型”,對深層、淺層參與意愿均提及較少的為“深層和淺層參與雙低型”;同理,可劃分出“淺層參與傾向型”及“深層和淺層參與雙高型”。4類樣本分別占17.14%、48.57%、26.67%和7.62%,大部分樣本缺乏更具建設力度的深層參與意愿。

義務和權利有因果關系,前者是后者的來源和依據[65]。公民有從國家公園公共服務中受益的權利,也需進行趨義性參與來保障其公共服務功能。然而,被調查者的趨義意愿與趨利意愿間存在較大不平衡,趨義意愿明顯偏弱,對其趨利實現的保障作用不強。因此,引導和培育公民趨義意識也應是國家公園建設的重要內容。如通過對國家公園標準達成及價值意義的宣傳來強化公民趨義意愿,發揮多元化公益組織聯系各類人群的優勢來激發更多人的趨義意愿等。

3.3 義利體系中的義利意愿內容特征

3.3.1? ? 義利意愿內容分層特征

(1)不同層面的義利意愿

被調查者的趨利及趨義意愿均可被分為宏觀理念和具體內容兩個層面。趨利意愿中:有889個編碼參考點的意愿內容尚停留在宏觀理念層面,無具體受益內容或方面,且均為利眾意愿;有890個參考點為具體內容層面意愿,其受益訴求具體而清晰,更容易轉化為趨利行為,其中,利己、利眾意愿分別占64.83%和35.17%。趨義意愿中:182個參考點的內容還停留在宏觀理念層面,主要表達實現保護,使公民受益的期望;其余249個參考點為具體內容層面意愿,體現具體趨義行動傾向,但其中屬淺層趨義行動意愿的占57.03%。

(2)各層面意愿之間關系

在宏觀理念與具體內容兩個層面的意愿之間,前者體現公民對國家公園的基本認知與期望,對后者的形成提供依據、產生影響;而后者是對前者的進一步具體化和明確化。比較發現,在獲取權利、承擔義務意愿方面,分別有82.86%和85.71%的樣本有如下特征:宏觀理念與具體內容層面的意愿表達均較多或均較少,或前者多于后者。這反映出大部分被調查者的宏觀理念對其具體內容層面意愿有同向影響,或其前者尚未充分向后者轉化;在趨義意愿方面,前者單獨偏多的樣本占比最大,達36.19%,說明前者向后者轉化的空間較大。

在宏觀理念層面,被調查者趨利意愿參考點數是趨義意愿的4.88倍;與此相應,在具體內容層面,前者是后者3.57倍。受被調查者宏觀理念層面意愿之偏頗的影響,其具體內容層面趨利、趨義意愿間存在較大失衡。有必要通過宣傳教育影響公民宏觀理念,并構建渠道、創造條件促其宏觀理念層面趨義意愿向具體內容層面轉化,以引導公民合理趨利、積極趨義。

3.3.2? ? 義利意愿集中指向特征

(1)趨利意愿集中指向特征

期望公民大眾受益的具體內容層面意愿集中于“讓公民到訪游憩、實現國家發展”方面,提及率分別為53.35%和26.52%,而其他意愿的平均提及率僅10.07%;讓地方居民受益的具體意愿主要為“實現地方發展”,相應提及率達69.02%;在個體自身受益具體意愿中,“到訪游憩”提及率高達92.86%(圖4),而“實現自身發展”提及率僅3.42%。在上述每個意愿概念的子概念中,提及率不平衡同樣很明顯。如“實現國家發展”意愿的15個子概念被提及最多的是“實現科學與綠色發展、促進國家旅游發展”,在相應內容中的提及率均為其他子概念平均提及率的5.71倍以上;個體自身到訪游憩意愿內容豐富,包含36個初始概念,但“讓自己休閑游憩、讓自己學習提升、讓自己感受和親近自然、同親朋一起休閑游憩、享受純凈環境及促進健康、讓自己有新的體驗”這6個概念在相應內容中的提及率總和就達69.56%,而其余30個概念平均提及率僅1.01%。

具體趨利意愿中不同內容的提及率非常不平衡,其指向過于集中,一方面由于被調查者對國家公園有共同偏好,另一方面也由于在宏觀理念層面,國家公園在健康、運動、科研、精神和情趣培養等方面多元價值未被更多人充分認識,公民宏觀理念層面的局限影響到其具體內容層面的意愿表達。所以,有必要對國家公園價值進行全面挖掘、展示,激發公民相應訴求,實現其更大公益價值,? 疏解趨利意愿過于集中在時空方面對資源造成的壓力。

(2)趨義意愿集中指向特征

在趨義行動意愿中,主要被提及的依次是“保護參與、宣傳動員、志愿參與其他項目、旅游事業參與、管理參與、捐贈支持”,提及率分別為26.10%、20.48%、13.25%、11.65%、11.65%和5.22%;而其余9個概念平均提及率僅1.29%。上述每種意愿子概念的提及率也不平衡,如保護參與意愿主要集中在“減少自身環境干擾、進行保護號召”方面,管理參與意愿主要集中在“提建設建議、管理運營監督”方面。捐贈被認為是公民為國家公園做貢獻的一種主要有效方式,但被調查者此方面意愿還相對滯后。

被調查者趨義行動意愿同樣集中在少數方面,且“減少自身環境干擾、提建設建議”這些不需太多付出的淺層參與意愿偏多(占57.03%,圖3)。許多被調查者有“志愿參與國家公園其他項目”的深層參與意愿,但尚不能明確具體參與內容。有必要創造條件、示范帶動,將只被少數人提及的“承擔公益崗位、組織人參與公益活動”變成更多人的意愿;通過引導、為募捐提供便利,增強更多人的捐贈意愿;進一步培育針對國家公園的公民意識,提升訪客地方依戀[34],激發更多深層參與意愿;也有必要通過宣傳使公民悉知參與國家公園建設的具體途徑。

3.4 義利體系中主體的義利角色特征

3.4.1? ? 相關主體義利角色復合特征

管理者在被調查者對國家公園義利意愿實現方面的角色至關重要,具有決定性影響(圖4)。鑒于其重要性,管理者須自下而上廣泛了解公民意愿,以使其合理意愿得以體現和滿足,扮演義利實現促進角色,使公民更加支持、更多參與國家公園建設;管理者又須自上而下強力實行管理舉措,扮演引導調適公民義利意愿的角色,對不合理意愿進行糾偏,使國家公園達到相應建設標準。因此,須實現自下而上與自上而下管理的平衡,但現實中存在相應不平衡,如對公民意愿了解不充分。在國家公園管理中,須強化管理者以公民為中心的新公共服務理念,使公民意愿得到應有表達。

被調查者自身主觀上普遍能義利兼顧(圖4),對自身有雙重角色定位。但其趨義意愿明顯偏少、偏弱,僅64.76%的樣本有深層參與意愿(圖3),趨義參與程度還不夠;而其到訪游憩等強烈趨利意愿可能會對國家公園“資源環境標準”的達成造成威脅。有必要激發個體更多、更深層次趨義意愿,對其趨利意愿進行合理化調節,以實現個體在其意愿中的義利角色平衡。

其他公民大眾在被調查者意愿中被作為受益主體的頻次遠高于其被作為義務主體的頻次,是后者6.08倍。其中,27.62%的樣本專門提到要讓“老、少、弱勢人群”可能趨義參與能力不強的特定主體受益。反映出被調查者意愿充分體現了國家公園公益性:公民須同等受益,但在趨義參與方面可根據個體能力因人而異,即具有受益的絕對性和承擔義務相對性的復合角色特征。因此,培育公民主動趨義意識就很重要。另外,部分關鍵主體的義利復合性未被充分認知和重視,其被期望的義利角色尚不平衡,如社區居民可能在國家公園建設中作出巨大犧牲,但僅2.86%的樣本提及“讓社區居民受益”。因此,公民的角色平衡認識也需進一步深化。

3.4.2? ? 意愿主體義利角色類型特征

上文按意愿中趨義角色,將意愿主體分為“深層/淺層參與傾向型,深層與淺層參與雙高/雙低型”4類(圖3),其深層與淺層參與意愿參考點數比值分別為3.83、0.20、0.95和0.69,利己與利眾意愿參考點數比值分別為1.63、2.05、1.67和1.93,主體之間角色的不平衡性很明顯。其中,雙低型個體占比高達48.57%,其趨利意愿強烈(圖4)。深層參與傾向型、深淺參與雙高型個體的深層參與意愿、利眾意愿均較為突出,但占比很低,分別為17.14%和7.62%;實踐中,有必要通過集體活動的帶動,擴大這兩類個體占比,使相應深層趨義參與意愿、利眾意愿得以擴大。

按意愿中趨利角色,根據上文劃分4類主體的方法,基于樣本具體內容層面“利眾、利己”意愿狀況,可將樣本分為“利眾/利己傾向型,利眾利己雙高/雙低型”4類(圖3),分別占27.62%、20.00%、22.86%和29.52%;其人均利眾意愿參考點數分別為3.76、1.38、5.54和1.32個,人均深層參與意愿參考點數分別為1.00、1.48、1.29和0.52個,同樣很不平衡。利眾傾向者不但利眾意愿強烈,其趨義參與意愿也相對突出(圖4);受工具性趨義的影響,利己傾向者趨義參與意愿較強;利眾利己雙低型個體占比最多,但趨義參與意愿較弱。在國家公園建設中,可發揮利眾傾向者示范帶動效應、工具性趨義的驅動作用等,以促使主體義利角色向有利、平衡方向轉化。

4 結論與討論

4.1 結論與啟示

公民對國家公園公共服務的意愿呈現了一個義利體系,分析其特征,可得到如下結論與啟示:

(1)在公民針對國家公園公共服務的意愿中,標準達成意愿對相應趨利、趨義意愿有中控調節作用,其支持公民趨利意愿更好的實現,誘發公民趨義動機、影響其趨利意向。可將相應標準設置及達成作為調控公民義利意愿的重要抓手,既充分、合理響應公民的標準達成意愿,又讓其充分了解國家公園應達到的標準,達到相應標準需其承擔的義務,引導公民積極趨義、合理趨利。

(2)公民相應義利意愿具有互促性,但二者關系不平衡,存在重利輕義,且其大部分趨義意愿是在趨利意向中產生的;其趨義意愿明顯偏弱,且大部分僅為淺層次趨義參與意愿。可強調國家公園帶來的利益,激發公民以獲益為目標的工具性趨義意愿;宣揚義利觀念,發揮其激勵公民形成更多、更深層次趨義意愿的作用,以實現義利關系平衡。

(3)相應義利意愿內容不平衡。大部分利眾性意愿尚處于宏觀理念層面,具體內容層面意愿利己傾向明顯;公民對國家公園多元價值認識不充分導致其宏觀理念的局限,使其具體趨利意愿主要集中在到訪游憩方面;宏觀理念之偏頗使其具體趨義意愿集中于淺層參與的偏多,捐贈支持意愿偏弱。須通過宣傳引導,實現義利意愿內容的平衡:一是強化公民立足于公益的宏觀理念影響其具體內容層面意愿,并通過構建參與渠道促其宏觀理念層面趨義意愿向具體內容層面轉化,擴大利眾、深層趨義參與意愿比例;二是拓寬公民宏觀理念,使其認識國家公園多元價值,激發更寬泛趨利意愿,疏解趨利意愿過于集中在時空方面造成的生態壓力;三是引起公民更多、更深層次興趣,拓展其參與國家公園建設的廣度和深度。

(4)意愿相關主體義利角色不平衡。管理者須扮演公民義利意愿實現促進及引導調適雙重角色,但現實中,其自下而上對公民意愿的了解尚不充分,存在角色失衡。在被調查者意愿中,其他公民被寄予不完全對等的義利角色,即每個公民都應公平、普遍受益,但根據個體能力因人而異進行趨義參與,這雖符合國家公園公益目標,但也極易造成搭便車現象;同時,還有少數關鍵付出者的受益尚未充分受到平衡性考慮。意愿主體之間的義利角色存在不平衡,如深層參與傾向者占比明顯偏少,利眾傾向者占比尚不高。實踐中,管理者需扮演好自下而上廣泛征集公民意愿,自上而下實行意愿引導及糾偏的角色;須契合國家公園公共服務目標來深化公民義利角色認知,促使角色轉化;增強公民趨義參與主動性,減少搭便車者及其他義利失衡者;實行鼓勵措施擴大深層參與型、利眾型等更愿意承擔義務者的比例。

4.2 討論

國家公園公共服務需實現公眾參與,體現全民公益。讓公民表達意愿是實現公眾參與的重要內容,但現實中,公民對國家公園需達到的標準缺乏充分了解[11],如許多被調查者僅將國家公園等同于景區,使公民意愿尚不完全符合國家公園公共服務目標;表達意愿的各方均過于強調自身利益,為意愿協調造成一定難度[20]。認識的不足和義利觀念的偏頗使公民獲取相應權利和承擔相應義務的意愿之間存在明顯失衡。因此,需要構建更多渠道來廣泛普及國家公園知識,使公民充分了解國家公園基本標準和要求,并切實通過公益服務使公民充分感受國家公園的全民公益性本質,以形成更加積極的趨義及更為合理的趨利意愿。

另外,實際中也存在公民意愿表達不充分的問題。如從國家公園規劃征集公民意見的情況來看,許多個體表達意愿不積極,甚至保持沉默[66];聯系公民與國家公園的非政府組織數量較少,所發揮的作用不夠,使公民表達意愿的渠道不充分[67]。為達到新公共服務理論重視公民意愿表達的基本要求[5],須開展更多針對公民意愿的調查研究,構建主動性強的非政府組織溝通渠道,并對公民意愿進行有效反饋來激發其表達意愿的熱情[66],以在充分了解公民意愿的基礎上對其進行響應、引導和調適,促進國家公園提供以全民公益為目標的公共服務。

總之,了解、調適和響應公民意愿是國家公園實現全民公益性的關鍵內容,而相應目標的達成須應對各種現實問題,目前,最為重要的是應對公民意愿中義利關系及所關注內容失衡,以及意愿表達不充分的問題。現實中,由于當地居民、游客、遠距離公民等各類個體與國家公園公共服務的密切度不同,其意愿中的義利關系和特征也會不同;另外,在國家公園設立、建設和運營各階段,公民意愿特征也會有差異[7]。為了使對相應意愿的了解、調適和響應更具針對性,有必要進一步從橫向、縱向等不同角度對公民相應義利意愿進行比較分析。

參考文獻(References)

[1] HE S Y, SU Y, WANG L, et al. Taking an ecosystem services approach for a new national park system in China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2018, 137: 136-144.

[2] BAEK S, KIM S. Participatory public service design by Gov.3.0 design group[J]. Sustainability, 2018, 10(1): 245-264.

[3] GUO H D, HO A T K. Support for contracting-out and public-private partnership: Exploring citizens perspectives[J]. Public Management Review, 2019, 21(5): 629-649.

[4] 李慶雷. 基于新公共服務理論的中國國家公園管理創新研究[J]. 旅游研究, 2010, 2(4): 80-85. [LI Qinglei. Study on the management innovation of national park based on the new public service theory[J]. Tourism Research, 2010, 2(4): 80-85.]

[5] DENHARDT R B, DENHARDT J V. The new public service: Serving rather than steering[J]. Public Administration Review, 2000, 60(6): 549-559.

[6] 韓水法. 康德法哲學中的公民概念[J]. 中國社會科學, 2008(2): 29-41. [HAN Shuifa. The concept of citizen in Kants philosophy of law[J]. Social Sciences in China, 2008(2): 29-41.]

[7] 李鵬. 國家公園中央治理模式的“國”“民”性[J]. 旅游學刊, 2015, 30(5): 5-7. [LI Peng. Nationality and civility of central governance model on national park[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(5): 5-7.]

[8] LUOMA-AHO V, CANEL M J. The Handbook of Public Sector Communication[M]. New York: John Wiley & Sons, Incorporated, 2020: 277-287.

[9] DENHARDT J V, DENHARDT R B. The new public service revisited[J]. Public Administration Review, 2015, 75(5): 664-672.

[10] GAZLEY B, CHENG Y D, LAFONTANT C. Charitable support for U.S. national and state parks through the lens of coproduction and government failure theories[J]. Nonprofit Policy Forum, 2018, 9(4). Doi: 10.1515/npf-2018-0022.

[11] 楊銳. 論中國國家公園體制建設的六項特征[J]. 環境保護, 2019, 47(Z1): 24-27. [YANG Rui. Thinking on the six characteristics of Chinese national park system construction[J]. Environmental Protection, 2019, 47(Z1): 24-27.]

[12] 許凌飛, 彭勃. 從權利到知識: 公民參與研究的視角轉換[J]. 社會主義研究, 2017(4): 157-165. [XU Lingfei, PENG Bo. From rights to knowledge: The change of the perspective of citizen participation[J]. Socialism Studies, 2017(4): 157-165.]

[13] HATTKE F, KALUCZA J. What influences the willingness of citizens to coproduce public services? Results from a vignette experiment[J]. Journal of Behavioral Public Administration, 2019, 2(1): 1-14.

[14] 郝龍. 互聯網會是挽救“公眾參與衰落”的有效力量嗎?——20世紀90年代以來的爭議與分歧[J]. 電子政務, 2020(6): 107-120. [HAO Long. Is internet the efficient force for preventing the decline of public participation? The disputes and differences from 1990s[J]. E-Government, 2020(6): 107-120.]

[15] 魏華, 盧黎歌. 習近平生態文明思想的內涵、特征與時代價值[J]. 西安交通大學學報(社會科學版), 2019, 39(3): 69-76. [WEI Hua, LU Lige. Connotation, characteristics and time value of XI Jinpings thoughts on ecological civilization[J]. Journal of Xian Jiaotong University (Social Sciences Edition), 2019, 39(3): 69-76.]

[16] RICCUCCI N M, VAN RYZIN G G, LI H. Representative bureaucracy and the willingness to coproduce: An experimental study[J]. Public Administration Review, 2016, 76(1): 121-130.

[17] WEILER B, MOYLE B D, SCHERRER P, et al. Demarketing an iconic national park experience: Receptiveness of past, current and potential visitors to selected strategies[J]. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 2019, 25: 122-131.

[18] LE T H T, LEE D K, KIM Y S, et al. Public preferences for biodiversity conservation in Vietnams Tam Dao National Park[J]. Forest Science and Technology, 2016, 12(3): 144-152.

[19] WITT B. Tourists willingness to pay increased entrance fees at Mexican protected areas: A multi-site contingent valuation study[J]. Sustainability, 2019, 11(11). Doi: 10.3390/su11113041.

[20] 張玉鈞, 徐亞丹, 賈倩. 國家公園生態旅游利益相關者協作關系研究——以仙居國家公園公盂園區為例[J]. 旅游科學, 2017, 31(3): 51-64. [ZHANG Yujun, XU Yadan, JIA Qian. A study on the cooperative relationship between the ecotourism stakeholders in national parks: A case study of Gongyu zone in Xianju national park[J]. Tourism Science, 2017, 31(3): 51-64.]

[21] 康曉光. 義利之辨: 基于人性的關于公益與商業關系的理論? 思考[J]. 公共管理與政策評論, 2018, 7(3): 17-35. [KANG Xiaoguang. Debate on the righteousness and interest: A theoretical thought on the relationship between the public welfare and business based on the human nature[J]. Public Administration and Policy Review, 2018, 7(3): 17-35.]

[22] 唐芳林. 國家公園收費問題探析[J]. 林業經濟, 2016, 38(5): 9-13. [TANG Fanglin. Discussion on the charge for national park service[J]. Forestry Economics, 2016, 38(5): 9-13.]

[23] B?EZINA D, HLAV??KOV? P. The assessment of economic indicators of national park administrations[J]. Journal of Forest Science, 2016, 62(2): 88-96.

[24] 張序. 與“公共服務”相關概念的辨析[J]. 管理學刊, 2010, 23(2): 57-61. [ZHANG Xu. On related concepts of public service[J]. Journal of Management, 2010, 23(2): 57-61.]

[25] 李延均. 公共服務及其相近概念辨析——基于公共事務體系的視角[J]. 復旦學報(社會科學版), 2016, 58(4): 166-172. [LI Yanjun. Analysis of public service and similar concepts: Based on public affairs system[J]. Fudan Journal (Social Sciences Edition), 2016, 58(4): 166-172.]

[26] 曾妮, 班建武. 生態公民的內涵及其培育[J]. 教育學報, 2015, 11(3): 12-18. [ZENG Ni, BAN Jianwu. The concept of ecological citizen and ecological citizenship education[J]. Journal of Educational Studies, 2015, 11(3): 12-18.]

[27] 張康之, 張乾友. 對“市民社會”和“公民國家”的歷史考察[J]. 中國社會科學, 2008(3): 15-27. [ZHANG Kangzhi, ZHANG Qianyou. A historical review of “civil society” and “citizen state”[J]. Social Sciences in China, 2008(3): 15-27.]

[28] 關茜, 劉兵. 是“公民”還是“公眾理解科學”?[J]. 科普研究, 2017, 12(3): 19-25. [GUAN Qian, LIU Bing. Is “citizens” or “public understanding of science”?[J]. Studies on Science Popularization, 2017, 12(3): 19-25.]

[29] DAYAN D. The peculiar public of television[J]. Media, Culture & Society, 2001, 23(6): 743-765.

[30] 張朝枝, 曹靜茵, 羅意林. 旅游還是游憩?我國國家公園的公眾利用表述方式反思[J]. 自然資源學報, 2019, 34(9): 1797-1806. [ZHANG Chaozhi, CAO Jingyin, LUO Yilin. Tourism or recreation? Rethink the expression of the public use in Chinese national parks[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(9): 1797-1806.]

[31] HAUKELAND J V. Tourism stakeholders perceptions of national park management in Norway[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2011, 19(2): 133-153.

[32] ODELL P. Redefining the national park service role in urban areas: Bringing the parks to the people[J]. Journal of Leisure Research, 2016, 48(1): 5-11.

[33] BYRNE J, WOLCH J, ZHANG J. Planning for environmental justice in an urban national park[J]. Journal of Environmental Planning and Management, 2009, 52(3): 365-392.

[34] RAMKISSOON H, MAVONDO F, UYSAL M. Social involvement and park citizenship as moderators for quality-of-life in a national park[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2018, 26(3): 341-361.

[35] 葉海濤, 方正. 國家公園的生態政治哲學研究——基于國家公園的準公共物品屬性分析[J]. 東南大學學報(哲學社會科學版), 2019, 21(4): 118-124. [YE Haitao, FANG Zheng. Ecological political philosophy in national parks management: An analysis of the quasi-public goods attributes of national parks[J]. Journal of Southeast University (Philosophy and Social Science Edition), 2019, 21(4): 118-124.]

[36] 杜金娥, 周青, 張光生. 游客的生態權利和生態義務芻議[J]. 中國農學通報, 2007, 23(2): 403-407. [DU Jine, ZHOU Qing, ZHANG Guangsheng. Ecological rights and ecological obligation of the tourists[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2007, 23(2): 403-407.]

[37] BROCK W A, CARPENTER S R. Panaceas and diversification of environmental policy[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2007, 104(39): 15206-15211.

[38] RAMKISSOON H, MAVONDO F T. Proenvironmental behavior: Critical link between satisfaction and place attachment in Australia and Canada[J]. Tourism Analysis, 2017, 22(1): 59-73.

[39] 吳天岳. 試論奧古斯丁著作中的意愿(voluntas)概念——以《論自由選擇》和《懺悔錄》為例[J]. 現代哲學, 2005(3): 112-124. [WU Tianyue. On the concept of will (voluntas) in Augustines works: An case study of De Libero Arbitrio and Confessiones[J]. Modern Philosophy, 2005(3): 112-124.]

[40] 馮艷濱, 楊桂華. 國家公園空間體系的生態倫理觀[J]. 旅游學刊, 2017, 32(4): 4-5. [FENG Yanbin, YANG Guihua. Ecological ethics of national park space system[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(4): 4-5.]

[41] 汪錦軍. 公共服務中的公民參與模式分析[J]. 政治學研究, 2011(4): 51-58. [WANG Jinjun. The models of citizens participating in public service[J]. CASS Journal of Political Science, 2011(4): 51-58.]

[42] 孫曉莉. 公共服務中的公民參與[J]. 中國人民大學學報, 2009, 23(4): 114-119. [SUN Xiaoli. Public participation in public service[J]. Journal of Renmin University of China, 2009, 23(4): 114-119.]

[43] 黃濤, 劉晶嵐, 張瓊銳. 旅游地文化氛圍對游客文明行為意向的影響——以長城國家公園試點為例[J]. 浙江大學學報(理學版), 2018, 45(4): 497-505. [HUANG Tao, LIU Jinglan, ZHANG Qiongrui. The influence of cultural atmosphere of the destination on tourists civilized behavior intention: A case study on the Great Wall National Park pilot[J]. Journal of Zhejiang University (Science Edition), 2018, 45(4): 497-505.]

[44] 唐芳林, 閆顏, 劉文國. 我國國家公園體制建設進展[J]. 生物多樣性, 2019, 27(2): 123-127. [TANG Fanglin, YAN Yan, LIU Wenguo. Construction progress of national park system in China[J]. Biodiversity Science, 2019, 27(2): 123-127.]

[45] BATSON C D, AHMAD N, YIN J, et al. Two threats to the common good: Self-interested egoism and empathy-induced altruism[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1999, 25(1): 3-16.

[46] 魯鵬一. 從市場中國到價值中國——基于義利之辨的分析[J]. 探索與爭鳴, 2014(4): 85-88. [LU Pengyi. From China market to China value: Analysis based on the controversy between responsibility and benefit[J]. Exploration and Free Views, 2014(4): 85-88.]

[47] JAFFE K. An economic analysis of altruism: Who benefits from altruistic acts?[J]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2002, 5(3). Doi: 10.1007/BF01060537.

[48] PARK L E, TROISI J D, MANER J K. Egoistic versus altruistic concerns in communal relationships[J]. Journal of Social and Personal Relationships, 2011, 28(3): 315-335.

[49] CORRAL-VERDUGO V, MIRELES-ACOSTA J F, TAPIA-FONLLEM C, et al. Happiness as correlate of sustainable behavior: A study of pro-ecological, frugal, equitable and altruistic actions that promote subjective wellbeing[J]. Human Ecology Review, 2011, 18(2): 95-104.

[50] 谷禹, 王玲, 秦金亮. 布朗芬布倫納從襁褓走向成熟的人類發展觀[J]. 心理學探新, 2012, 32(2): 104-109. [GU Yu, WANG Ling, QIN Jinliang. Bronfenbrenners concept of human development: From cradle to maturity[J]. Psychological Exploration, 2012, 32(2): 104-109.]

[51] 王輝, 張佳琛, 劉小宇, 等. 美國國家公園的解說與教育服務研究——以西奧多·羅斯福國家公園為例[J]. 旅游學刊, 2016, 31(5): 119-126. [WANG Hui, ZHANG Jiachen, LIU Xiaoyu, et al. Interpretation and education in the U.S. national park: A case study of the Theodore Roosevelt national park[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 119-126.]

[52] 鐘林生, 鄧羽, 陳田, 等. 新地域空間——國家公園體制構建方案討論[J]. 中國科學院院刊, 2016, 31(1): 126-133. [ZHONG Linsheng, DENG Yu, CHEN Tian, et al. New regional space: Discussion on construction of national park system[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(1): 126-133.]

[53] 吳承照. 保護地與國家公園的全球共識——2014 IUCN世界公園大會綜述[J]. 中國園林, 2015, 31(11): 69-72. [WU Chengzhao. The common ideas of protected areas and national parks in the world: Review on 2014 World Park Congress[J]. Chinese Landscape Architecture, 2015, 31(11): 69-72.]

[54] ABDULLAH S, SAMDIN Z, TENG P, et al. The impact of knowledge, attitude, consumption values and destination image on tourists responsible environmental behaviour intention[J]. Management Science Letters, 2019, 9(9): 1461-1476.

[55] RAMKISSOON H, WEILER B, SMITH L D G. Place attachment and pro-environmental behaviour in national parks: The development of a conceptual framework[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2012, 20(2): 257-276.

[56] DOWLING R, LLOYD K, SUCHET-PEARSON S. Qualitative methods 1: Enriching the interview[J]. Progress in Human Geography, 2016, 40(5): 679-686.

[57] J?RVINEN M, MIK-MEYER N. Qualitative analysis: Eight Approaches for the Social Sciences[M]. London: SAGE Publications Ltd., 2020: 225-238.

[58] 張冉. 基于扎根理論的我國社會組織品牌外化理論模型研究[J]. 管理學報, 2019, 16(4): 569-577. [ZHANG Ran. Research on the theoretical model of the brand externalization for Chinese social organizations based on the grounded theory[J]. Chinese Journal of Management, 2019, 16(4): 569-577.]

[59] DEJONCKHEERE M, VAUGHN L M. Semistructured interviewing in primary care research: A balance of relationship and rigour[J]. Family Medicine and Community Health, 2019, 7(2). Doi: 10.1136/fmch-2018-000057.

[60] 宋鋒林. 認知的維度[M]. 北京: 北京郵電大學出版社, 2018: 185. [SONG Fenglin. Cognitive Dimension[M]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications Press, 2018: 185.]

[61] SHARMA G. Pros and cons of different sampling techniques[J]. International Journal of Applied Research, 2017, 3(7): 749-752.

[62] BRYANT A, CHARMAZ K. The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory[M]. London: SAGE Publications Ltd., 2019: 68-69.

[63] 楊洋, 李吉鑫, 崔子杰, 等. 節事吸引力感知維度研究[J]. 旅游學刊, 2019, 34(6): 85-95. [YANG Yang, LI Jixin, CUI Zijie, et al. A study on the dimensions of perceived attractiveness of festival and special events[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(6): 85-95.]

[64] 王興周. 義利一體與等序格局——重建社會秩序的墨家思想[J]. 學術研究, 2016(3): 82-88. [WANG Xingzhou. The integration of right and justice and the same rank of them: The Mojia Thought that rebuilt the social order[J]. Academic Research, 2016(3): 82-88.]

[65] 喻中. 論梁啟超對權利義務理論的貢獻[J]. 法商研究, 2016, 33(1): 183-192. [YU Zhong. Discussion on the contribution of Liang Qichao to the theory of right and obligation[J]. Studies in Law and Business, 2016, 33(1): 183-192.]

[66] 汪佳穎. 國家公園建設的公眾參與機制研究[J]. 綠色科技, 2020(2): 237-240. [WANG Jiaying. Research on public participation mechanism of national park construction in China[J]. Journal of Green Science and Technology, 2020(2): 237-240.]

[67] 張婧雅, 張玉鈞. 論國家公園建設的公眾參與[J]. 生物多樣性, 2017, 25(1): 80-87. [ZHANG Jingya, ZHANG Yujun. On public participation in the construction of national parks[J]. Biodiversity Science, 2017, 25(1): 80-87.]

Characteristics of Citizens Desire for Contributing to and

Benefitting from the Public Service of National Parks

SUN Kun

(School of Tourism and Culinary, Yangzhou University, Yangzhou 225127, China)

Abstract: Establishment of a national park system is an important aspect in the development of an ecologically conscious society. National parks provide a form of public welfare from which citizens can benefit. Meanwhile, however, citizens also need contribute to them. The public service of national parks aims for all citizens to share and participate. The new public service theory now espouses that citizens are situated at the center, and emphasizes that citizens expression of their desires is conducive toward achieving this. Practical application of this means of thought must implement a structure that examines citizens desire held toward the public service of national parks. The core essence of these desire is citizens desire to contribute and desire to benefit. There is scarce existing research that comprehensively explores citizens desire to both contribute to and benefit from national parks. This study uses an interviewing methodology and extracts meaningful information from the interview recordings by applying coding at different levels. It thereby aims to acquire insight into the true characteristics of citizens desire to contribute to and benefit from the public service of national parks. The main findings are as follows. (1) The standards that interviewees expected national parks to achieve served as the objective of their contributing behavior and the incentive for their profit-seeking behavior. Standards expected of national park establishment could influence respondents value judgments and interest demands. Corresponding standards therefore could be taken as an important response for triggering citizens core motivation and letting them obtain reasonable and adequate benefits. (2) Respondents desires to contribute and benefit could promote one another, but an imbalance existed between these two types of desires, as the desire to contribute was clearly weak, and the desire for being deeply involved in related building and improvement was relatively low. Key measures for balancing them were strengthening of citizens contributing desire and generating such desire in accordance with the intent of acquiring benefits from the national park. Establishing channels for participation was also an effective way for increasing contributing desire. (3) A conspicuous imbalance also existed among respondents specific desires to contribute or benefit, and that many beneficial means of providing assistance and benefitting were often paid insufficient attention. This largely owed to the limitations of respondents macro-ideas and cognition. The key measure to offset this was to expand citizens macroscopic ideas about national parks, broadening and deepening them through education and advocacy. (4) There was a substantial imbalance of stakeholders contributing and benefiting roles expected by interviewees, and the proportion of respondents who had obvious inclination toward benefitting the public or committedly participating in national park establishment was low. Key measures for realizing a balance here were peoples independently deepening their understanding of stakeholders roles in the forms of rights and duties, and promoting role changes towards a favorable direction. The results of this study are helpful for directing and adjusting citizens ideas on contributing to and benefitting from national park establishment. This will create favorable circumstances and atmosphere for achieving the public service-related goals of national parks.

Keywords: national park; public service; citizens desire; right and responsibility

[責任編輯:王? ? 婧;責任校對:劉? ? 魯]