境外國家公園社區管理沖突:表現、溯源及啟示

高燕++鄧毅++張浩++王建英++梁濱

[摘 要]國家公園社區沖突研究對于目前中國正開展的國家公園體制試點工作具有指導意義。文章以境外國家公園社區沖突為現實案例,梳理公園管理機構與社區之間沖突的具體表現,發現社區沖突是由公園定界、公園生態保護和公園開發利用3個方面所引致,由此追根溯源至土地政策、利益機制和管理手段。當這三者置身于國家公園體制框架中時,從土地權屬保障制度、社區參與制度和特許經營制度3個方面著手預防或改善公園與社區居民之間的關系是具有可操作性和針對性的。文章提出的4類土地權屬關系可從一定程度上解決生態保護和社區發展的矛盾,PAC模式保證了社區在國家公園利益分配和補償中的重要地位,透明順暢的信息溝通增強社區對公園的信任和信心,社區特許經營制度向社區的傾斜可保障失地社區居民生計。當社區居民“得以償失”,社區沖突就會止于源頭。

[關鍵詞]社區沖突;土地政策;國家公園;利益機制

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2017)01-0111-12

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.01.016

引言

國家公園是世界自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)在1948年提出的,目的在于生態系統保護和游憩。根據1994年IUCN對國家公園定義:“主要用于生態保護及游憩活動的天然陸地或海洋,制定用于為當代或后代保護一個或者多個完整的生態系統,排除與保護目的相抵觸的開采和占有行為,為民眾提供精神、科學、教育、娛樂、游覽的基地,用于生態系統保護及娛樂活動的保護區”[1]。國家公園不僅是自然生態資本保育的制度保障[2],還具有促進當地社區經濟社會文化全面發展的功能[3-6]。定義中“天然的陸地或海洋”一般是指世界級或國家級珍貴的自然資源或文化資產[7]。

自1872年美國建立世界上第一個國家公園以來,在美國和加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家掀起了國家公園運動熱潮[8]。囿于既有的國家自然資源管理模式,中國的國家公園體系一直沒有建立起 來[9],現有的保護地體系分屬不同部門,如國家森林公園、國家地質公園、國家礦山公園、國家濕地公園、國家級自然保護區、國家級風景名勝區等。中國的保護地形式與 IUCN 的體系并不存在對應關系。2006年中國大陸首個國家公園——普達措國家公園在云南香格里拉揭碑,2008年黑龍江湯旺河國家公園開始試點,2013年黨的十八屆三中全會明確提出了“建立國家公園體制”的改革目標,2015年初全國9個省份展開國家公園體制建設試點工作。至此,中國國家公園建設正式展開。

社區是建設國家公園過程中不可避免的重要問題,這在境外國家公園實踐中已有教訓和經 驗[10-15]。從我國境內自然保護區建設經驗來看,其利益相關者包括社區居民、當地各級政府職能部門、商業團體、社會公眾、自然保護團體等,社區居民是對自然保護區管理體制威脅最大的團體[16]。在國家進行保護區管理和建設上,實質是國家和保護區周邊農民的博弈[17]。國家公園建設必須重視社區居民利益訴求,否則公園管理機構與社區居民的矛盾會上升至社區沖突,影響國家公園建設工作。

境外國家公園管理體系基本趨于成熟,但其社區沖突研究結論照搬到中國卻不一定適用,而國內相關研究基于國家自然保護區、地質公園、森林公園等保護地類型,與國家公園體系存在差異。基于以上思考,本研究聚焦于國家公園社區沖突表現和根源,提出中國國情下社區沖突治理方式,以期在中國國家公園體制試點中關注社區及社區沖突,起到防患于未然的作用。

1 社區及社區沖突概念

社區(community)這一概念最早是1887年由德國社會學家Tennies提出的。“Community refers to a group of people that have a place, a social system, a shared sense of identity, similar interests, shared locality, and some degree of local autonomy”,意指“有共同地域基礎、共同利益和歸屬感的社會群體”[18]。社區本質是社會關系與地理空間的有機結合[19],包含了居民在內的眾多因素[20]。本研究中提到的社區,地域性意涵濃烈,指長期或相對長期生活在國家公園內部以及毗鄰區域的擁有共同價值體系,具有共同文化特征的群體[21],即當地居民。Murphy于1985年寫成的《旅游:社區方法》一書中闡述了社區的旅游參與,探討了如何從社區角度開發和規劃旅游,最早將社區參與作為一種旅游規劃方法納入研究視野[22]。

1957年,美國學者J. S. 科爾曼的《社區沖突》一書將社區沖突的研究視角從整個社會聚焦到地方社區[23],書中指出社區沖突根源于經濟爭端、政治爭端或價值觀的沖突等3個方面。“社區沖突”(community conflict)指社區內的個人和團隊為各自的利益和目標而產生的互相抗爭的行為或過程,沖突的根源往往都是某些稀缺資源或利益。社區沖突的本質是對社區利益關系的破壞和調整,是在社區利益關系的平衡狀態被打破后,在利益相關者構成的利益圈子內部,各方競爭所形成的一種利益共同受損但同時又渴求建立新秩序定紛止爭,以維護共同利益的無序狀態[24]。旅游開發引起的社區沖突主要是指由于旅游開發而引起的各利益主體之間在利益分配、價值觀念等方面產生矛盾而引發的群體對抗性事件[25]。國家公園屬于保護地,其生物多樣性保護與周邊社區經濟發展之間的矛盾沖突是一個世界性的問題[26]。本研究中社區沖突主要是指國家公園建設過程中公園管理機構與社區居民的沖突。

2 國家公園社區沖突表現

2.1 境外國家公園社區沖突案例

自19世紀美國國家公園起源以來,國家公園旅游管理就以協調相互沖突的社會、經濟和環境利益為重點[27]。在國家公園設立籌備階段,規劃不周且未充分考慮社區利益、管理機制設計缺陷很可能會埋下社區管理沖突伏筆,在后期經營管理階段表現出來。從文獻中涉及的案例來看,在國家公園建設和管理中,社區沖突主要產生于公園管理機構與社區居民之間。

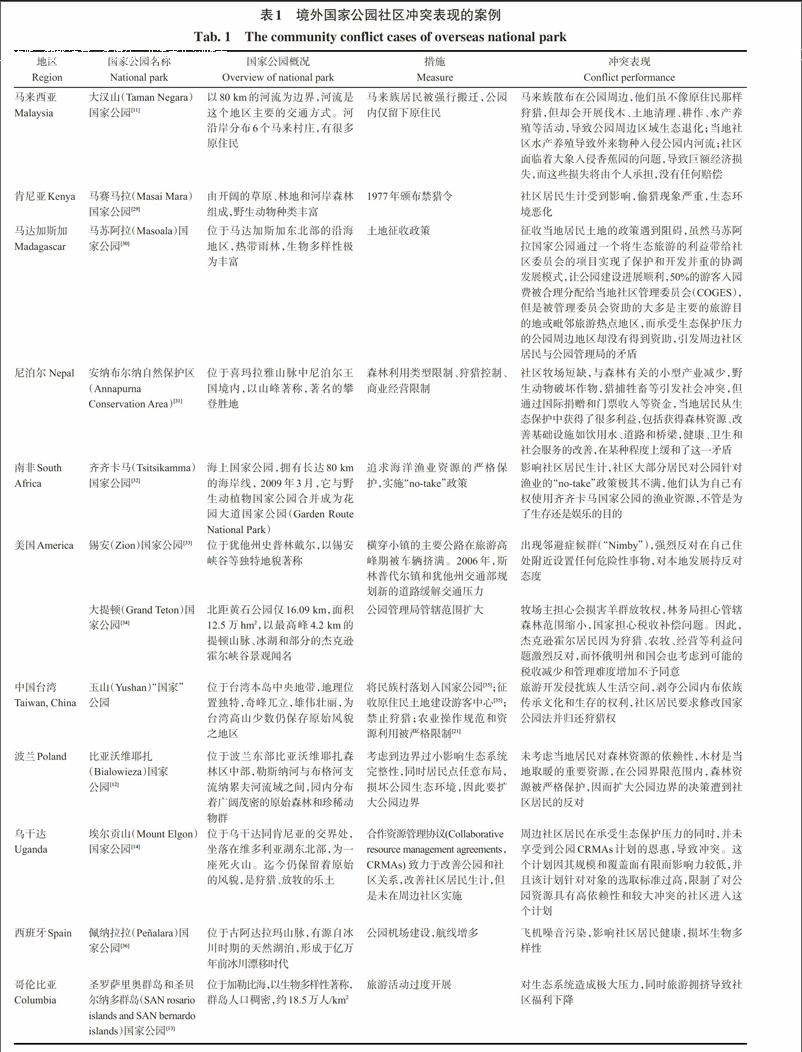

國家公園建設和發展中始終存在著資源保護與發展的矛盾[28],嚴格的保護,如公園界限范圍過大、禁漁禁獵、強行搬遷等措施的實行與當地社區謀求發展的訴求必然會產生矛盾,在全球范圍內的國家公園中,這種訴求差異產生的社區沖突普遍存在。根據大量文獻梳理,本研究認為以下12個國家公園具有社區沖突表現的典型性,涵蓋了非洲、北美、南美、亞洲、歐洲等地區,如表1所示。

2.2 國家公園社區沖突類型及表現

社區沖突一般在國家公園設立初期就埋下伏筆。在對表1所列的國家公園社區沖突案例進行梳理的基礎上,本研究對社區沖突進行歸類,結果如下。

2.2.1 公園定界引發的社區沖突

生物多樣性和生態系統完整性維護是國家公園建設宗旨之一,國家公園為了實現這一管理目標,會根據對生態系統整體保護的原則進行公園定界。一般而言,這種劃界方式會導致公園將社區生計依賴性強的土地及自然資源劃入其中,施以嚴格的生態保護,對社區居民生計形成很大的壓力,進而導致社區沖突。如臺灣玉山國家公園、波蘭比亞沃維耶扎國家公園和美國大提頓國家公園。其中,大提頓國家公園范圍劃定頗費周張,歷史上曾對公園邊界調整多次,邊界擴大的提議三番兩次被議會否決,最終環保人士小約翰·戴維森·洛克菲勒購買了141.6 km2的土地產權捐獻給國家公園管理局,以此換來公園邊界擴展,最終實現了公園范圍的擴大,保護了該地區生態系統的完整性和多樣性,同時也對園區內的人類開發活動起到了適當約束的作用。

各國土地政策不同,公園定界會將屬于社區居民的土地劃入其范圍,改變土地屬性,甚至剝奪社區居民土地所有權,這也是引起社區沖突的重要原因之一。如馬達加斯加馬蘇阿拉國家公園、我國臺灣玉山國家公園都曾出現過此類社區沖突。

2.2.2 公園生態保育政策引發的社區沖突

國家公園為實現生態保護的訴求,會制定嚴格的生態保育政策,如對農業操作規范和資源利用方式都會進行限制,甚至發布禁獵令、禁漁令、將園區內社區居民或原住民強行搬遷等。其實,土著知識對生態系統的可持續發展是有益的[37-39],不能“一刀切”地否定園區內居民的存在,原住民和常住居民應區分對待。國家公園保護的對象不僅是自然生態,還包括人文生態,不能將之排除在外;這些近于苛刻的保護政策影響居民生計,嚴格的生態保護破壞生態鏈,導致野生動物增多,損壞農作物和傷害人類等獸災案件時有發生,從而激發公園與社區的矛盾,引發社區沖突。綜上,公園嚴格的保護政策雖然必要,但是在制定時要綜合考慮當地實際情況,不可一葉障目。

同時,公園生態保育政策的制定要反復考量其適用范圍,包括公園鄰近區域也應考慮進來,鄰近區域社區也會對公園生態形成壓力,同樣也會引發公園管理機構與周邊社區的沖突。如馬來西亞大漢山國家公園,馬來族外遷后散布在公園周邊,而公園生態保育政策對他們沒有約束,其伐木、耕作、水產養殖等活動對公園周邊區域生態產生負面影響;烏干達埃爾貢山國家公園,為改善社區管理,制定了合作資源管理協議(CRMAs),在實施時,協議所針對的對象進入標準過高,導致某些社區未能進入計劃享受補償政策,引發社區沖突。

2.2.3 公園開發利用引發的社區沖突

前文從生態保護角度切入,分析了國家公園保育與社區居民謀求發展的訴求差異引發的社區沖突。但是,國家公園除了生態保育外,還兼顧游憩、教育、科研等管理目標。在實踐中,不恰當的國家公園開發帶來的游憩者入侵社區居民的正常生活,如哥倫比亞“兩島”國家公園,旅游過度開發,游憩者給原本就擁擠的海島居民帶來的是日益喧囂;同時,國家公園的修路等建設行為也會使社區居民感到不便,甚至排斥,從而引發社區沖突。如美國錫安國家公園所在地猶他州史普林戴爾小鎮出現了鄰避癥候群(“Nimby”),對公園的一切開發行為持否定態度,不贊成開發建設行為,這也是社區沖突表現之一。

3 國家公園社區沖突溯源

3.1 土地政策

根據前文對社區沖突表現的分析,國家公園社區沖突可歸納出3大根源:土地政策、利益機制和管理手段。

國家公園運動緣起于土地資源保護[3]。國家公園管理模式需要調查土地及相關資源的所有權、收入來源和管理機構類型等方面[40]。目前我國國家公園體制建設有兩大難點:“地和人”[41],這里的“地”主要是指土地權屬問題。與土地權屬有關的沖突是自然保護區與周邊社區的典型沖突[42]。從實踐來看,縱觀全球,國家公園內土地權屬問題也是導致社區沖突的主要因素之一。因此,國家公園土地權屬及相關土地利用政策的制定不僅是協調國家公園社區關系的“利劍”,也應納入國家公園體制建設考慮的重點。

土地政策涉及土地權屬問題,包括對公園范圍內土地所有權變更以及土地利用方式和強度限制等兩方面,兩者與社區生計息息相關,如若處理不當會成為引發社區沖突的源頭。國家公園大多選址風景優美之地,經濟較為落后,社區貧困現象普遍,對自然資源的依賴性極強,如通過狩獵、伐木、捕魚等傳統手段獲取自然資源求得生存和傳統文化的傳承。但是國家公園在定界時,往往會將這些自然資源及承載自然資源的土地資源納入保護范圍,為了實現資源保護和管理目標,這些原本私有的土地會被征收,土地所有權改為國家所有,社區居民被強制外遷;或者征用土地,對土地利用方式和強度加以限制,社區利用自然資源的行為受到約束。不論是征收或是征用土地,社區居民的生活方式都將被迫改變[43],而針對社區的補償制度卻往往不具有可持續性[44]。因此,土地政策是造成國家公園社區沖突的根源。

本研究參考實踐中國家公園土地政策,以期摸索出適宜的土地利用模式。中國情境下的保護地社區土地利用模式已有實踐經驗。如西雙版納熱帶雨林國家公園周邊社區“以林換林”的土地利用模式已趨于穩定,以橡膠、茶為主的土地利用方式取代傳統的農業經濟,但經濟收入的增加刺激土地資源需求劇增,長久以往勢必會對公園邊界周邊生態造成壓力[45]。在美國國家公園體系設立早期,為了減小土地權屬問題帶來的公園建設壓力,一些資源價值一般的遺產地因為土地權聯邦所有而被納入國家公園體系[41]。

3.2 利益機制

定界是國家公園地理范圍的圈定,也是確定公園利益相關者的“三八線”。公園劃定的界限范圍越大,牽涉的利益關系越多。國家公園社區沖突的根源在于利益分配機制的不合理性、利益補償機制的有限性和利益表達機制的失效性[46]。社區利益的概念是廣義的,既包括經濟利益,也包括搬遷安置、就業、培訓、傳統文化傳承與活化等非經濟利益。高強度的人類活動會破壞自然生態系統,因此國家公園生態保育制度會對當地社區傳統生存方式和文化實踐進行限制[21]。原本資源依賴性強的社區經濟受到重創,社區會對國家公園的既得和未來收益寄予厚望。因此,利益分配和利益補償成為社區居民關注的焦點,一旦“得不償失”,會引發社區沖突,對公園設立和管理規則不重視、不合作,挑戰國家公園管理體制[16],嚴重至影響公園生態環境。

在實踐中保護地對于社區居民的利益訴求明顯是關注不夠的,表現在以下幾個方面:首先,社區居民與其他利益相關者相比,呼聲最弱而常被忽略。在規劃者、游客、旅游企業、當地居民、公園管理局等[47]利益相關者中,尊重社區居民的意識還不夠[7, 48]。再次,保護地的法律體系并沒有涉及社區居民。自然環境保護要有充足的財政支持和政府的嚴格執法[49],我國現有《自然保護區條例》《森林法》《草原法》等部門法律,沒有關注社區發展。

學界從21世紀初開始關注保護地社區利益分配和補償機制。不同利益主體對旅游收入的爭奪中,社區居民應受到重視[50]。美國國家公園管理局每年測算或統計公園對周邊社區產生的經濟效益和工作崗位,可見其對社區利益的重視程度之高[41]。反之,保護地社區居民利益得不到保障,如搬遷后的安置、補償、就業不到位會導致社區沖突[43],社區經濟下行定會成為保護地發展的絆腳石。我國滇金絲猴國家公園響古箐社區雖然給社區居民帶來就業機會,促進了社區對生態保護的認同,但是也存在利益沖突,如交通等基礎設施的完善迫使社區馬隊解散,減少了居民收入卻沒有得到補償,禁獵規定導致響古箐的傈僳族狩獵文化面臨失傳的危險等[39]。

3.3 管理手段

信任是國家公園和社區關系的潤滑劑,科學合理的管理手段和方式是建立信任的基礎。社區對公園的信任和信心是促進社區和公園管理機構合作的重要因素之一。信任在組織合作過程中非常重要[51]。在情感層面上,信任是在社區和公園合作機制中的重要條件,能增加彼此的信心[21],否則也會產生社區沖突。國家公園管理局與社區居民之間的信息溝通順暢是建立情感信任的必要條件[35]。國家公園管理機構要擺正自身位置,以“是管家(steward)而非主人(owner)”為出發點,建立嚴格的財務監管體系、透明的信息公開機制,確保收益能反饋社會[52],通過這一系列管理手段,建立國家公園和社區彼此信任的基礎。

國家公園實踐案例證明了社區居民與公園情感信任的重要性。我國臺灣臺江“國家”公園經營管理已從傳統“生態保育”的觀點調整轉化為“住民生活”的角度,并嘗試建立“臺江家園守護圈”作為公園與周邊社區凝聚共識與溝通的平臺,為維持生態環境永續經營而努力[53];在波蘭比亞沃維耶扎(Bia?owie?a)國家公園,缺少詳細信息和透明的決策制定過程是公園面積擴大失敗的決策不能執行的根本原因,更有甚者會放大社區沖突[12],公園政策的順利執行有賴于相互信任;參與式管理(participatory natural resources management)在貝寧彭賈里(Pendjari)國家公園和當地社區信任建立過程中起到了關鍵作用,信任慢慢累積起來,改善了公園和當地社區之間的關系,促進了雙方的合作,對于野生動物保育有積極作用。但是濫用信任(不守信用)導致社區對公園出現情感危機,進而會演化成社區沖突[15];肯尼亞中部城市周邊國家公園保護機構對社區非常敏銳,及時評估社區對野生動物保護的支持、感知、價值和期望,關注社區,取得情感信任,社區居民對公園未來的經濟發展潛力信心十足[54],此類案例還包括加納博蘇姆維湖(Lake Bosomtwe)國家公園社區[55]和澳大利亞昆士蘭州巨石公園附近的雅加布卡(Djabugay)社區[56]。

4 我國國家公園社區沖突治理:借鑒與啟示

4.1 土地權屬保障制度

當置身于國家公園體制的高度時,社區沖突應是國家公園這一龐大復雜體系需要關注的重點問題之一。社區沖突治理在這個體系中涉及土地保障制度、社區參與制度和特許經營制度等層面,目的在于理順公園與社區關系,在針對社區的土地政策、利益分配和補償機制上關注社區訴求,贏得社區情感信任,這是公園與社區可持續和諧發展的必由之路。

土地關乎生計,我國擬試點的國家公園內永久性居民較多,對于社區居民來說土地意味著既得和未來利益。土地權屬是我國國家公園體制試點中的重點問題。土地權屬的保障制度主要包括土地的所有權和使用權兩個方面。“保障”二字又點明了這一政策對社區居民的傾向性。

美國國家公園土地權屬有3種形式:聯邦土地(federal land ownership),以莫哈韋(Mojave)國家保護區為代表;國家公園/私人土地信托合作(NPS/Private Land Trust Collaboration),以普拉列高禾草原(Tallgrass Prairie)國家保護區為代表;私有土地(private land ownership),以密西西比(Mississippi)國家公園為代表[57]。這種國家公園混合式的土地權屬結構可作為我國平衡國家公園保護土地和社區居民利用土地的借鑒[50]。加拿大在社區土地利用形式上更加多樣化,可以允許居民出租、轉讓或特許使用,但是一切必須以保護生態完整性為前提[58]。目前,我國保護地集體土地權屬處置有3種模式:集體土地所有權和使用權收歸國家所有、集體土地使用權流轉、集體土地權屬關系不變[44]。但是,在權屬處置過程中要避免兩種情形:一是強征和“以租代征”,補償不到位的情形;二是強制流轉,不合法征用,流轉定價偏低或流轉用途不加管制的情形。為了實現國家公園生態保育的首要目的,土地權屬問題是混合土地權屬和土地私有率較高地區要解決的難題。綜合來看有3種解決方式:第一種,大多數土地所有權歸聯邦政府之外的第三方所有,且土地最初的使用不會過于偏離當地規范;第二種,國家公園通過購買、征用土地或捐贈實現對土地的控制;第三種,國家公園通過地役權限制土地利用方式和強度。后兩種方式在美國凱霍加山谷國家娛樂區(Cuyahoga Valley National Recreation Area,CVNRA)和密西西比國家公園得以實踐。在發展中國家,公園管理應鼓勵賦予社區居民更多的權利和參與機會,以助力國家公園土地權屬改革。

借鑒美國和加拿大國家公園土地的“混合”權屬處置模式,靈活界定我國目前試點的國家公園的土地權屬。中國國家公園體制試點工作剛剛展開,試點地一般會遴選頂級遺產地。這些區域土地所有權大多不屬于政府,內部有大量原住民[41]。目前,我國土地類型主要為國有和集體所有兩種類型。每種類型土地的權屬所包含的所有權和使用權可以“兩權”分離。在國家公園試點實踐中,可將土地權屬分為4種類型:土地所有權和使用權均為國有/公園(類型Ⅰ);土地所有權為國有/公園,使用權可劃給集體/社區居民(類型Ⅱ);土地所有權和使用權均為集體/社區居民所有(類型Ⅲ);土地所有權為集體/社區居民所有,但使用權劃給國家/公園(類型Ⅳ)。結合多尺度公園功能區劃概念,對國家公園土地權屬進行劃分,如圖1所示。

圖1利用土地所有權和土地使用權的分離將國家公園內的土地權屬進行劃分,同時依據生態保護強度和人類活動強度明確該地塊的利用屬性。根據云南省頒布的《國家公園總體規劃技術規程》(DB53T300-2009),國家公園可劃分為嚴格保護區、生態保育區、游憩展示區、傳統利用區。對于生態價值高的地塊,生態保護強度大,人類活動要加以限制甚至零容忍,該地塊所有權必須劃歸國有(公園),如嚴格保護區(Ⅰ)、生態保育區(Ⅱ);對于生態價值小的地塊,生態保護強度小,人類活動強度大,如傳統利用區(Ⅲ)、游憩展示區(Ⅳ)。考慮到功能分區空間不連續性,甚至可以對國家公園土地實行多尺度網格管理,“一格一型”,精細管理,這樣就限定了國家公園任意尺度下不同功能分區的土地利用方式和強度,社區居民少數搬遷(嚴格保護區的居民需要外遷)或不搬遷,留給社區居民傳承文化和經濟發展更多彈性空間,對社區居民只需要進行滿足保護需要的權利限制即可[41]。

此外,土地權屬Ⅰ型和Ⅱ型可能會涉及土地所有權的變更為國有,變更方式為土地征收,而土地權屬Ⅳ型可能會涉及土地使用權的變更,有多種變更方式,如土地征用、土地流轉、國家租賃等。總之,國家公園使用農民集體土地,應當在符合法律法規的前提下,將生態保護與農民意愿有機地結合起來[44],特別要注重征收和征用的補償問題,避免社區沖突。

4.2 社區參與制度

社區是國家公園重要保護力量之一。科學處理自然資源保護和社區發展關系是世界生物多樣性保護的難點,社區參與(community involvement)是解決這一難題的鑰匙。因此,社區參與成為實現國家公園生境保護和社區發展相融相依的唯一途徑,對實現國家公園建設目標具有積極意義。社區參與程度越高,社區管理中矛盾沖突越少[8, 59-60]。

我國自然保護地借鑒西方經驗,目前主要有“封閉式”管理和“搶救式”管理[61]兩種形式,基本排斥社區參與,表現為居民強行外遷,保護地成為管理“孤島”,或者先保護后建設,禁止對自然資源的使用。“封閉式”和“搶救式”保護思路沒有充分重視社區的發聲渠道,排除社區利益,致使社區資源利用受限、傳統的生產生活方式改變,而相應補償卻不能到位,成為激發社區沖突的誘因。這類從發達國家借鑒的管理方式在中國很可能“水土不服”。原因有3個:(1)西方國家公園社區居民數量相對較少,而國內公園范圍內的社區居民數量較多,不適宜全部外遷。不論是收購土地、生態補償還是與社區簽訂保護協議,都有大量充足的資金為后盾[61]。若無力安置或安置不當會給公園帶來生態壓力和沖突隱患。(2)西方發達國家經濟發展水平較高,對自然資源的依賴性較弱。而我國國家公園所在地區大多經濟落后,社區居民對自然資源的依賴性較強,不適宜完全禁止對自然資源的使用。(3)西方發達國家經過多年實踐,民眾已經付出了血的代價,生態意識較強,而我國環境保護的路畢竟走得不長,民眾生態意識亟待提升,對國家公園內涵理解不夠。以上原因造成了東西方社區管理方式差異,不能完全照搬西方國家公園社區管理方式。鑒于此,中國的國家公園建設必須重視社區參與,制定適合中國國情的社區參與制度。

社區參與在國外國家公園管理方式中被廣泛運用[11, 31]。越南廣平省豐芽-格邦(Phong Nha-Ke Bang)國家公園從2010年開始采用共存管理模式(co-existing management model)[62],強調社區在管理體系中的重要性,對其他東南亞國家有借鑒推廣意義。菲律賓伊格里特-巴科(Mts. Iglit-Baco)國家公園也是社區參與管理的典范[37],從法律保障、政策制定、日常管理等方面鞏固社區居民的地位。社區參與成功的關鍵在于信息溝通和情感信任,美國國家公園在信息公開方面非常透明化,國家公園管理局(NPS)甚至為規劃編制者建立了一套明晰、精準、具體的公眾參與機制,強調操控技術與過程導向[63]。黃向借鑒加拿大國家公園(布魯斯半島國家公園和五尺深國家海洋公園)社區管理經驗,提出了基于管治理論的中央垂直管理型國家公園公園咨詢委員會(park advisory committee,PAC)模式[64],公園咨詢委員會(PAC)由純環境保護組織、土著居民社區、資源使用者群體、商戶組織、地方政府納稅人代表、私有土地擁有者組成,這種非政府組織共管國家公園的模式能夠實現管治的核心理念——相關利益單位的互動和達成共識,為社區居民提供了發聲渠道。社區共管模式(community co-management model),又稱為“參與性管理”“合作管理”等,指保護區周邊社區共同參與當地保護區的自然資源管理、決策制定、實施和評估的整個過程[26]。目前,這一模式在我國的自然保護地中實踐較多,如云南納版河流域國家級自然保護區。

我國國家公園社區參與制度應及時建立,其目的是公平分配社區利益、暢通社區發聲渠道、激發社區公園生境保護意愿和行為,以此達到預防社區管理沖突的目的。首先,公園管理體制設計中必須給予社區應有的重要地位。PAC模式和社區共管模式各有其利弊,雖然社區共管模式更強調社區在公園管理中的地位,但PAC模式更重視包括社區在內的所有非政府組織的利益相關者的發聲渠道,更利于未來國家公園和諧發展。其次,重視社區居民參與生態旅游能力的建設,提升社區參與程度。按照“教育學習-觀念改變-行動實踐”[39]這一思路,社區參與能力建設分為旅游知識建設、參與意識建設、參與技能建設。第三,國家公園社區參與立法,借鑒美國國家公園管理局(NPS)的做法,在公園規劃和管理中必須引入社區參與機制,寫入我國未來可能建立的《國家公園法》中。第四,建立社區參與程度評估指標體系,將其作為促進公園社區參與建設的手段和指導工具。目前加拿大已經形成了系統的社區參與評價指標,包括在社區參與需求和目標方面投入(effort)、效果(effectiveness)和效率(effciency)等3個方面[19]。

4.3 社區特許經營制度

特許經營包括商業特許經營和政府特許經營,前者對應于英文franchise,后者對應于英文concession [65]。特許經營者(concessioner)是美國國家公園中商業服務設施的經營主體,受到地方和中央國家公園管理機構的業態監管,需要繳納一定的費用來維持特許經營[66]。

國家公園屬于公共產品,其特許經營制度必須強調公益性和社會服務最優化的制度原則。特許人為政府,被特許人可以是私營企業等非國有性質企業或個人。對經營內容、范圍、時間等要有明確規定。在澳大利亞南威爾士州,至2014年已擁有860個國家公園。任何發生在保護屬地內的商業活動必須經過國家公園管理局的正式授權,稱之為特許權。特許權是由法律約束力合同協議授權,其形式有租賃、許可證、許可、同意、特許權、地役權或其他。特許權要確保在國家公園內的任何活動都不能與公園管理局保護和保育的核心目標相違背。基于此,澳大利亞新南威爾士國家公園(New South Wales National Parks)探索了公園管理和經營的公私合作關系(public-private partnerships,PPPs)。食品、住宿、餐飲、特殊興趣旅游活動等旅游者需要卻并不在國家公園的法定職責(保護、保育和管理)范圍之類的需求可以通過特許經營的方式交給私營企業運營。被特許人一般簽署5年的合同,如果雙方當事人愿意再續簽5年。通過PPPs,保護區管理者通過這種合作,騰出時間來管理公園機構的日常問題,如消防、雜草管理、跟蹤維護等[67]。政府管理機構可能還需要關注更多的PPPs成功的要素,如信任、誠信、開放的溝通、靈活性和管理沖突的能力[68]。

目前我國一些保護區的“特許經營”具有整體性、壟斷性和信息不公開等制度問題[69],其后果是地方政府支付了高額的社會成本,而企業獲得了高額的回報[70],社區利益卻得不到應有補償。在我國貴州馬嶺河景區出現了景區經營權轉讓失敗的案例。轉讓企業由于相關法律法規缺失、轉讓過程不透明、制度安排不合理、國有資產流失及居民參與機制缺乏等問題而在一年后被迫退出,而合同簽署的轉讓時間為50年[71]。因此,國家公園特許經營缺少社區參與不利于公園可持續發展。

特許經營不論是在許可還是資金回饋上都應適當向社區居民傾斜,以保證失地農民、生計因生態保護而影響較大的農民轉型成功,這也是緩和社區矛盾,預防社區沖突的有效方式之一。如肯尼亞法律規定:所有的旅游企業都需有部分股權為肯尼亞人所擁有,所以肯尼亞旅游發展協會的另一種重要角色就是扮演外國投資者和本國商人之間的中介者和聯系人,并發揮了相當重要的作用[29]。需要注意的是,特許經營強調經營權局部轉讓和轉讓期限不宜過長。

5 研究結論

從境外國家公園社區沖突的表現,追根溯源到沖突的本質,利益分配和補償、土地政策、信息和情感溝通等可作為中國國家公園體制試點工作中社區沖突預防考慮的重點。上述考慮重點置身于國家公園體制層面時,就涉及公園土地權屬的確定、社區參與制度的設計以及特許經營制度的考量。其中,土地權屬的確定關系到公園生態保護和社區發展矛盾的統一,社區參與制度設計是確定社區在眾多利益相關者中利益分配和補償的關鍵,特許經營也涉及社區居民的利益補償和生活重建。在土地政策制定、社區參與和特許經營機制設計時要格外重視公園與社區信息溝通的是否順暢,社區居民是否“得以償失”,這兩點都會影響社區居民對公 園管理機構的信任和信心,能從源頭上化解社區 沖突。

在國家公園建設的不同階段,所面臨的社區沖突是不同的,社區沖突帶來的社會問題會伴隨建設進程而不斷演化[25]。從時間縱向看,國家公園社區沖突的相關研究聚焦在國家公園建成后,隨著公園發展而逐漸顯現出來,而在國家公園設立初期可能早已埋下誘因,卻鮮有關注。因此,本研究對目前中國國家公園體制試點工作有借鑒意義。

參考文獻(References)

[1] Zhang Xiwu, Tang Fanglin. Chinese National Park Exploration and Practice[M]. Beijing: China Forestry Press, 2014: 43-44. [張希武, 唐芳林. 中國國家公園的探索與實踐[M]. 北京: 中國林業出版社, 2014: 43-44. ]

[2] Bao Qingde, Xia Chengbo. National park: A system protection to the capital conservation of natural eco-capital Rereading John Muir's Our National Parks[J]. Studies in Dialectics of Nature, 2012, (6): 97-101. [包慶德, 夏承伯. 國家公園: 自然生態資本保育的制度保障——重讀約翰·繆爾的《我們的國家公園》[J]. 自然辯證法研究, 2012, (6): 97-101. ]

[3] Yang Rui. Land-resource protect: The development and current situation of national park movement[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2003, 10(3): 145-147;153. [楊銳. 土地資源保護——國家公園運動的緣起與發展[J]. 水土保持研究, 2003, 10(3): 145-147;153. ]

[4] Yang Guihua, Niu Hongwei, Meng Rui, et al. The main experience of green management in the national parks of New Zealand and its enlightenment for Yunnan Province[J]. Forest Resources Management, 2007, (6): 96-104. [楊桂華, 牛紅衛, 蒙睿, 等. 新西蘭國家公園綠色管理經驗及對云南的啟迪[J]. 林業資源管理, 2007, (6): 96-104. ]

[5] Heggie T W, Heggie T M, Kliewer C. Recreational travel fatalities in US national parks[J]. Journal of Travel Medicine, 2008, 15(6): 404-411.

[6] Freemuth J. The national parks: Political versus professional determinants of policy[J]. Public Administration Review, 1989, 49(3): 278-286.

[7] Zeng Peiqing. Analysis of Management System about National Park in the United States, Japan and Taiwan[D]. Hualian: “National” Dong Hwa University, 2002. [曾沛晴. 美國、日本、臺灣國家公園經營管理制度之分析研究[D]. 花蓮: “國立”東華大學, 2002. ]

[8] Zhou Nianxing, Huang Zhenfang. Lessons, new trends and enlightenment of national park movement[J]. Journal of Mountain Science, 2006, (6): 721-726. [周年興, 黃震方. 國家公園運動的教訓、趨勢及其啟示[J]. 山地學報, 2006, (6): 721-726. ]

[9] Tian Shizheng, Yang Guihua. An empirical study on the changes in management systems of national parks: A case study of Pudatsuo National Park in Shangri-la of Yunnan Province[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities, 2009, (4): 52-57. [田世政, 楊桂華. 國家公園旅游管理制度變遷實證研究——以云南香格里拉普達措國家公園為例[J]. 廣西民族大學學報: 哲學社會科學版, 2009, (4): 52-57. ]

[10] Strickland-Munro J K, Allison H E, Moore S A. Using resilience concepts to investigate the impacts of protected area tourism on communities[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(2): 499-519.

[11] Daim M S, Bakri A F, Kamarudin H, et al. Being neighbor to a national park: Are we ready for community participation?[J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, 36: 211-220.

[12] Niedzia Kowski K, Blicharska M, Mikusiński G, et al. Why is it difficult to enlarge a protected area? Ecosystem services perspective on the conflict around the extension of the Bia?owie?anational park in Poland[J]. Land Use Policy, 2014, 38(5): 314-329.

[13] León C J, de León J, Ara A J E, et al. Tourists preferences for congestion, residents welfare and the ecosystems in a national park[J]. Ecological Economics, 2015, 118(7): 21-29.

[14] Nakakaawa C, Moll R, Vedeld P, et al. Collaborative resource management and rural livelihoods around protected areas: A case study of Mount Elgon national park, Uganda[J]. Forest Policy and Economics, 2015, 57(5): 1-11.

[15] Idrissou L, van Paassen A, Aarts N, et al. Trust and hidden conflict in participatory natural resources management: The case of the Pendjari national park (PNP) in Benin[J]. Forest Policy and Economics, 2013, 27(2): 65-74.

[16] Yang Jia, Zhao Qing, Yang Xingzhong. The game theory analying between management of nature reserve and surrounding communities[J]. On Economic Problems, 2007, (10): 53-55. [楊佳, 趙清, 楊興中. 自然保護區管理與周邊社區農民經濟活動的博弈分析[J]. 經濟問題, 2007, (10): 53-55. ]

[17] Wu Weiguang, Lou Tao, Zheng Xuli, et al. Analyzing the relevant stakeholders of nature reverse development and its conflicts managing[J]. Problems of Forestry Economics, 2005, (5): 270-274. [吳偉光, 樓濤, 鄭旭理, 等. 自然保護區相關利益者分析及其沖突管理——以天目山自然保護區為例[J]. 林業經濟問題, 2005, (5): 270-274. ]

[18] Ding Yuanzhu. Research Theory and Methods of the Community[M]. Beijing: Peking University Press, 1995: 64-69. [丁元竹. 社區的研究理論和方法[M]. 北京: 北京大學出版社, 1995: 64-69. ]

[19] Zhang Dahua, Liu Jinlong, Peng Shikui. A comparative study on community participation in development in China and Canada[J]. Journal of Nanjing Forestry University: Humanities and Social Sciences Edition, 2002, (1): 68-73. [張大華, 劉金龍, 彭世揆. 中國和加拿大在發展中社區參與的比較[J]. 南京林業大學學報: 人文社會科學版, 2002, (1): 68-73. ]

[20] Liu Weihua. Some theoretical thoughts about community-involved tourism development[J]. Tourism Tribune, 2000, 15(1): 47-52. [劉緯華. 關于社區參與旅游發展的若干理論思考[J]. 旅游學刊, 2000, 15(1): 47-52. ]

[21] Lai P, Hsu Y, Nepal S K. Representing the landscape of Yushan national park[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43(3): 37-57.

[22] Murphy P E. Tourism : A Community Approach[M]. New York: Methuen, 1985: 200.

[23] Coleman J S. Community Conflict[M]. Glencoe: Free Press, 1957: 45.

[24] Guo Kai. The Resolution Mechanism on the Conflicts under the Integration of Interests in Community[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2013. [郭凱. 利益整合視閾下的社區沖突化解機制研究[D]. 上海: 上海交通大學, 2013. ]

[25] Ma Kelu, Ge Xufeng, Huang Yingxi. Study on Tibetan community conflict of Shangri-La tourism development and the mechanism of regulation of tourism compensation[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2013, (11): 48-52. [馬克祿, 葛緒鋒, 黃鷹西. 香格里拉旅游開發引發的藏族社區沖突及旅游補償調控機制研究[J]. 北京第二外國語學院學報, 2013, (11): 48-52. ]

[26] Liu Yang, Li Hui. Research on contradiction of property problems between Baimaxueshan nature reserve in Yunnan Province and local communities[J]. Environmental Science Survey, 2010, (2): 32-35. [劉洋, 李輝. 云南白馬雪山自然保護區與周邊社區沖突的產權問題研究[J]. 環境科學導刊, 2010, (2): 32-35. ]

[27] Mitchell R, Wooliscroft B, Higham J E S. Applying sustainability in national park management: Balancing public and private interests using a sustainable market orientation model[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2013, 21(5): 695-715.

[28] Yan Guotai, Shen Hao. Study on planning system of national park series of China[J]. Chinese Landscape Architecture, 2015, 31(2): 15-18. [嚴國泰, 沈豪. 中國國家公園系列規劃體系研究[J]. 中國園林, 2015, 31(2): 15-18. ]

[29] Zhang Jianping. Ecotourism and the benefit of local residents: An analysis of successful experience of ecotourism in Kenya[J]. Tourism Tribune, 2003, 18(1): 60-63. [張建萍. 生態旅游與當地居民利益——肯尼亞生態旅游成功經驗分析[J]. 旅游學刊, 2003, 18(1): 60-63. ]

[30] Ormsby A, Mannle K. Ecotourism benefits and the role of local guides at Masoala national park, Madagascar[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2006, 14(3): 271-287.

[31] Bajracharya S B, Furley P A, Newton A C. Impacts of community-based conservation on local communities in the Annapurna Conservation Area, Nepal[J]. Biodiversity and Conservation, 2006, 15(8): 2765-2786.

[32] Faasen H, Watts S. Local community reaction to the ‘no-take policy on fishing in the Tsitsikamma national park, South Africa[J]. Ecological Economics, 2007, 64(1): 36-46.

[33] Vyas M. Gateway to Zion: Nimby and A National Park Community[C]. The 11th National Conference on Transportation Planning for Small and Medium-Sized Communities, 2008.

[34] Chen Yaohua, Zhang Fan, Li Feiran. Discussion on state dominance from the aspect of the establishing process of American national park: Taking the Grand Teton national park as an example[J]. Chinese Landscape Architecture, 2015, 31(2): 19-22. [陳耀華, 張帆, 李斐然. 從美國國家公園的建立過程看國家公園的國家性——以大提頓國家公園為例[J]. 中國園林, 2015, 31(2): 19-22. ]

[35] Bao Xiaoai. Important-Performance Analysis of Communication between Residents and Yushan National Parks Administration[D]. Jiayi: Nanhua University, 2013. [包孝愛. 居民對玉山國家公園的溝通重要—滿意度分析之探討[D]. 嘉義: 南華大學, 2013. ]

[36] Iglesias-Merchan C, Diaz-Balteiro L, Soli?o M. Transportation planning and quiet natural areas preservation: Aircraft overflights noise assessment in a national park[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2015, 41(12): 1-12.

[37] Chen Yaohua, Zhang Fan, Capati B. Natural heritage conservation through community participation and development: The case of Mts. Iglit-Baco national park in Philippines[J]. Journal of Anhui Agriculture Sciences, 2015, (4): 148-150. [陳耀華, 張帆, Bojer Capati. 基于土著社區參與和發展的自然遺產保護——以菲律賓伊格里特·巴科國家公園為例[J]. 安徽農業科學, 2015, (4): 148-150. ]

[38] Vitalini S, Puricelli C, Mikerezi I, et al. Plants, people and traditions: Ethnobotanical survey in the Lombard Stelvio national park and neighbouring areas (Central Alps, Italy)[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2015, (5): 435-458.

[39] You Yong. Community tourism in capacity building of national park: A case study of Xiangguqing community in Yunnan golden monkey national park[J]. Journal of Southwest University for Nationalities: Humanity and Social Science Edition, 2013, (5): 157-160. [游勇. 國家公園社區參與旅游發展能力建設——以滇金絲猴國家公園響古箐社區為例[J]. 西南民族大學學報: 人文社科版, 2013, (5): 157-160. ]

[40] Eagles P F. Governance of recreation and tourism partnerships in parks and protected areas[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2009, 17(2): 231-248.

[41] Su Yang, Wang Lei. Relative concepts, policy background and technological difficulty of pilot national park system in China[J]. Environmental Protection, 2015, 43(14): 16-23. [蘇楊, 王蕾. 中國國家公園體制試點的相關概念、政策背景和技術難點[J]. 環境保護, 2015, 43(14): 16-23. ]

[42] Zhou Jianhua, Wen Yali. Chinese nature reserve land tenure management present situation and development trend[J]. Environmental Protection, 2006, (21): 60-63. [周建華, 溫亞利. 中國自然保護區土地權屬管理現狀及發展趨勢[J]. 環境保護, 2006, (21): 60-63. ]

[43] Wang Qingyao, Ma Yongshuang. Natural heritage protection and development of the community involvement mechanism in the research[J]. Journal of Jiangxi University of Science and Technology, 2014, (2): 24-28. [王青瑤, 馬永雙. 自然遺產保護和開發中的社區參與機制研究[J]. 江西理工大學學報, 2014, (2): 24-28. ]

[44] Guo Dongyan, Wang Yongsheng. Analysis on the disposition of collective land ownership in the construction of national park[J]. Natural Resource Economics of China, 2015, (5): 21-23. [郭冬艷, 王永生. 國家公園建設中集體土地權屬處置情況分析[J]. 中國國土資源經濟, 2015, (5): 21-23. ]

[45] Wang Qiaoyan, Shen Qingzhong, Hu Tianxiang. Utilization pattern and development research of communities land in Xishuangbanna tropical rainforest national park[J]. Forest Inventory and Planning, 2014, 39(6): 105-108, 139. [王巧燕, 沈慶仲, 胡天祥. 西雙版納熱帶雨林國家公園周邊社區土地利用方式及發展研究[J]. 林業調查規劃, 2014, 39(6): 105-108, 139. ]

[46] Kou Jun, Zhao Zehong. The formation mechanism of social conflict and prevention strategies[J]. Party & Government Forum, 2009, (9): 23-26. [寇軍, 趙澤洪. 社會沖突的形成機制及其預防策略[J]. 黨政論壇, 2009, (9): 23-26. ]

[47] Haukeland J V. Tourism stakeholders perceptions of national park management in Norway[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2011, 19(2): 133-153.

[48] Aymoz B G P, Randrianjafy V R, Randrianjafy Z J N, et al. Community management of natural resources: A case study from Ankarafantsika national park, Madagascar[J]. AMBIO, 2013, 42(6): 767-775.

[49] Wang L, Zhong L, Zhang Y, et al. Ecotourism environmental protection measures and their effects on protected areas in China[J]. Sustainability, 2014, 6(10): 6781-6798.

[50] Wang Lili. An overview of the topic on local community in national parks in foreign countries[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2009, 21(1): 73-77. [王麗麗. 國外國家公園社區問題研究綜述[J]. 云南地理環境研究, 2009, 21(1): 73-77. ]

[51] Vangen S, Huxham C. Nurturing collaborative relations building trust in interorganizational collaboration[J]. The Journal of Applied Behavioral Science, 2003, 39(1): 5-31.

[52] Huang Linmu, Zhang Yangzhi. The key problems to be solved for national park pilot[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 1-3. [黃林沐, 張陽志. 國家公園試點應解決的關鍵問題[J]. 旅游學刊, 2015, 30(6): 1-3. ]

[53] Lin Yijun. Study on Promoting Community Involvement in Low-carbon Green Life: Using Taijiang National Park Community Protection Cycle as Study Case[D]. Tainan: “National” University of Tainan, 2014. [林怡君. 推動社區參與低碳綠生活之研究: 以臺江國家公園社區守護圈為研究案例[D]. 臺南: “國立”臺南大學, 2014. ]

[54] Owino A O, Jillo A H, Kenana M L. Socio-economics and wildlife conservation of a peri-urban national park in central Kenya[J]. Journal for Nature Conservation, 2012, 20(6): 384-392.

[55] Amuquandoh F E. Residents perceptions of the environmental impacts of tourism in the Lake Bosomtwe Basin, Ghana[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2010, 18(2): 223-238.

[56] Dyer P, Aberdeen L, Schuler S. Tourism impacts on an Australian indigenous community: A Djabugay case study[J]. Tourism Management, 2003, 24(1): 83-95.

[57] Hamin E M. The US national park service's partnership parks: Collaborative responses to middle landscapes[J]. Land Use Policy, 2001, 18(2): 123-135.

[58] Luo Yani. Strategic choice of construction and management of Yunnan national parks: To learn from Canadas national park management[J]. Forest Inventory and Planning, 2015, 40(2): 106-110, 133. [羅婭妮. 云南省國家公園建設與管理的戰略選擇——以加拿大國家公園管理為借鑒[J]. 林業調查規劃, 2015, 40(2): 106-110, 133. ]

[59] Strickland-Munro J, Moore S. Indigenous involvement and benefits from tourism in protected areas: A study of Purnululu National Park and Warmun community, Australia[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2013, 21(1): 26-41.

[60] Li W. Community decisionmaking participation in development[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(1): 132-143.

[61] Liu Rui. Research on mutual management model of the resources conservation and community economy development for Chinas Nature Reserve[J]. Resources Science, 2008, (6): 870-875. [劉銳. 共同管理: 中國自然保護區與周邊社區和諧發展模式探討[J]. 資源科學, 2008, (6): 870-875. ]

[62] Ly T P, Xiao H. The choice of a park management model: A case study of Phong Nha-Ke Bang national park in Vietnam[J]. Tourism Management Perspectives, 2016, 17(10): 1-15.

[63] Zhang Zhenwei, Yang Rui. The public involvement mechanism of American national park management planning[J]. Chinese Landscape Architecture, 2015, 31(2): 23-27. [張振威, 楊銳. 美國國家公園管理規劃的公眾參與制度[J]. 中國園林, 2015, 31(2): 23-27. ]

[64] Huang Xiang. Study on PAC model in the central vertical-administrative national park based on theory of governance[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(7): 72-80. [黃向. 基于管治理論的中央垂直管理型國家公園PAC模式研究[J]. 旅游學刊, 2008, 23(7): 72-80. ]

[65] Liu Yining, Li Wenjun. Concession of tourism operation in nature reserves with the domination of local government: A case study[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2009, (3): 541-547. [劉一寧, 李文軍. 地方政府主導下自然保護區旅游特許經營的一個案例研究[J]. 北京大學學報: 自然科學版, 2009, (3): 541-547. ]

[66] An Chao. Research on American national park concession management and reference for Chinese famous scenic site[J]. Chinese Landscape Architecture, 2015, 31(2): 28-31. [安超. 美國國家公園的特許經營制度及其對中國風景名勝區轉讓經營的借鑒意義[J]. 中國園林, 2015, 31(2): 28-31. ]

[67] Wilson E, Nielsen N, Buultjens J. From lessees to partners: exploring tourism public–private partnerships within the New South Wales national parks and wildlife service[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2009, 17(2): 269-285.

[68] Crowfoot J E, Wondolleck J M. Environmental Disputes: Community Involvement in Conflict Resolution[M]. Washington D C: Island Press, 1990: 41.

[69] Zhang Wanting. The Research on Public Area Concession System Reform in China[D]. Shanghai: East China Normal University, 2011. [張皖婷. 我國公共景區特許經營制度改革研究[D]. 上海: 華東師范大學, 2011. ]

[70] Bao Jigang, Zuo Bing. Institutional opportunistic behavior in tourism investment promotion: A case from western China[J]. Human Geography, 2008, (3): 1-6. [保繼剛, 左冰. 旅游招商引資中的制度性機會主義行為解析——西部A地旅游招商引資個案研究[J]. 人文地理, 2008, (3): 1-6. ]

[71] Huang Huazhi, Wang Kai. Evaluation of the effects of the failure remise of the operational right of Maling River Scenic Areas in Guizhou[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2009, (1): 68-72. [黃華芝, 王凱. 景區經營權轉讓失敗后的效應評價——以貴州馬嶺河景區為例[J]. 云南地理環境研究, 2009, (1): 68-72. ]