應用型本科專業課畜牧試驗設計與試驗操作T-score教學模式探討與實踐

郭良興 黃安群 席磊 黃連菊 周延州 常選妞 聶芙蓉 李夢云 郭孝 鄧紅雨 唐國盤 張瀟

摘 ?要:《畜牧試驗設計與試驗操作》是動物科學專業的專業選修課程,是在學生學完專業基礎課和專業核心課程后開設的課程,學好這門課,對于學生就業和從事科學實驗有很大幫助。該課程采用T-score模式教學實踐,把選修這門課的學生分成17動科01(22人)和17動科02(23人),分別選出4名負責人成立落地委,1名落地委主任,其他負責記錄對方分數、統計積分、收交實驗報告、照相、錄像和采買獎品,2個班落地委和老師共同制定積分制具體規則。通過24節理論教學和16節實踐操作,同學們能夠上課前預習所學知識,上課踴躍搶答和回答問題,該教學研究的最大亮點是每個同學注冊了抖音、微信公眾號、今日頭條號,每天完成相應的作品,積分內容涵蓋公眾瀏覽,這些工作均是同學們業余時間完成的。除此之外,該教學研究還融合了大量五星教學法和行動學習法的精華,采用積分制教學模式教學,有效改善課堂教學質量,極大地激發學生學習的主觀能動性。

關鍵詞:應用本科 ?T-score ?課堂教學 ?教學效果

中圖分類號:G642 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2021)03(a)-0015-05

Discussion and Practice of T-score Teaching Mode of Animal Husbandry Experiment Design and Experiment Operation for Application-oriented Undergraduate Courses

GUO Liangxing ?HUANG Anqun ?XI Lei* HUANG Lianju ?ZHOU Yanzhou ?CHANG Xuanniu

NIE Furong ?LI Mengyun ?GUO Xiao ?DENG Hongyu ?TANG Guopan ?ZHANG Xiao

(College of Animal Science and Technology, Henan University of Animal Husbandry and Economics, Zhengzhou, Henan Province, 450046 ?China)

Abstract: Animal Husbandry Experiment Design and Experiment Operation is a professional elective course for animal science majors. It is a course offered after students finish the professional basic course and professional core course. Learning this course well will be of great help to students' employment and scientific experiment. This course adopts the teaching practice of T-Score mode, the students enrolled in this course are divided into 17 zoology 01 (22 students) and 17 zoology 02 (23 students),4 persons in charge were selected to form the landing committee and one director of the landing committee,others are responsible for recording each other's scores, counting points, receiving experimental reports, taking pictures, videos, and purchasing prizes. The two class commissioners and teachers jointly formulate specific rules for the points system. Through 24 sessions of theoretical teaching and 16 sessions of practical operation, students can preview what they have learned before class, and respond enthusiastically in class. The biggest highlight of this teaching research is that each student has registered for Tiktok, WeChat public account, and Todays Headline account, and completes the corresponding work every day. The integral content covers public browsing. These tasks are completed by the students in their spare time. In addition, this teaching research also integrates the essence of a large number of five-star teaching methods and action learning methods. Adopting the integral teaching mode to effectively improve the quality of classroom teaching and greatly stimulate the subjective initiative of students in learning.

Key Words: Application undergraduate; T-score; Classroom teaching; Teaching effect

積分管理是一種經證實了的有效的動態管理機制,在企業的人力資源管理中應用得較為廣泛[1]。設定課堂現場教學積分規則,確定獎扣分執行人、記錄人和落地委,通過積分制導入,課堂的變化是非常巨大的,不亞于是一場革命,學生和老師對其都是印象深刻,評價頗佳,全面導入積分制教學模式,打造大學生成長積分電子生態圈。積分制的底層邏輯,是基于認知心理學、腦科學、情商激勵、經濟行為學進行研發的,有別于傳統教育模式,著重打造域能即所謂的“造場”來改變人,場能改變人的效率不是個人改變個人模式所能比擬的。聯合國教科文組織明確提出高等教育要向“以學生為中心”的新視角和新模式轉變[2-3]。

1 ?應用型本科專業課《畜牧試驗設計與試驗操作》T-score教學模式研究項目啟動

2020年9月20日,應用型本科專業課畜牧試驗設計與試驗操作T-score教學模式研究啟動會啟動,任課老師講解了積分制教學的實施辦法,并邀請到了積分制專業老師講解積分制落地工作,某動物藥業有限公司董事長為大家講述了公司的積分制創業故事。

成立落地委:學生自愿報名,組成各設4名同學,組成落地委,負責積分制的組織、聯絡、作業和報告收集,分數統計、獎品購買和發放、照相等事宜。

2 ?積分制設計

2.1 積分制要素

考勤、問題互動、抖音作品、微信公眾號作品、今日頭條作品及作品瀏覽。

2.2 積分制細則

(1)考勤分每次50;(2)問題互動包括提問、搶答、互相提問,每個問題5分;(3)抖音、微信公眾號和今日頭條的積分標準是:基礎分+播出量×系數,每天只記錄一個最高分,作品的成功播出基礎分50分。①抖音瀏覽分3個積分段:瀏覽≤1 000,瀏覽量×0.1;瀏覽量1 001~1 0000,瀏覽量×0.01;10 001以上,瀏覽量×0.001。②公眾號和今日頭條均是瀏覽量×0.1。

2.3 積分制舉例:兩個班的落地委分別統計另一個班同學的考勤、問題、抖音、微信、今日頭條的得分

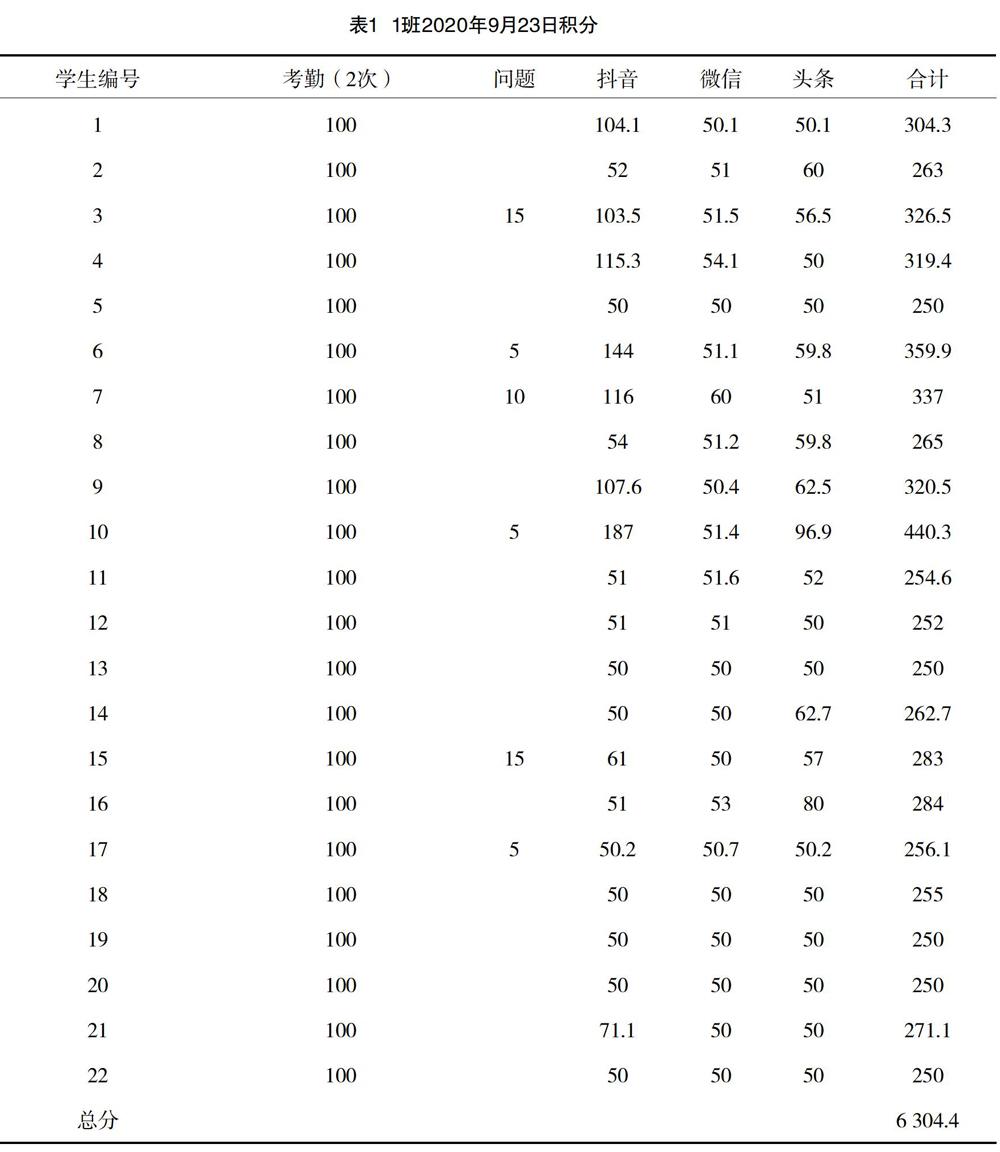

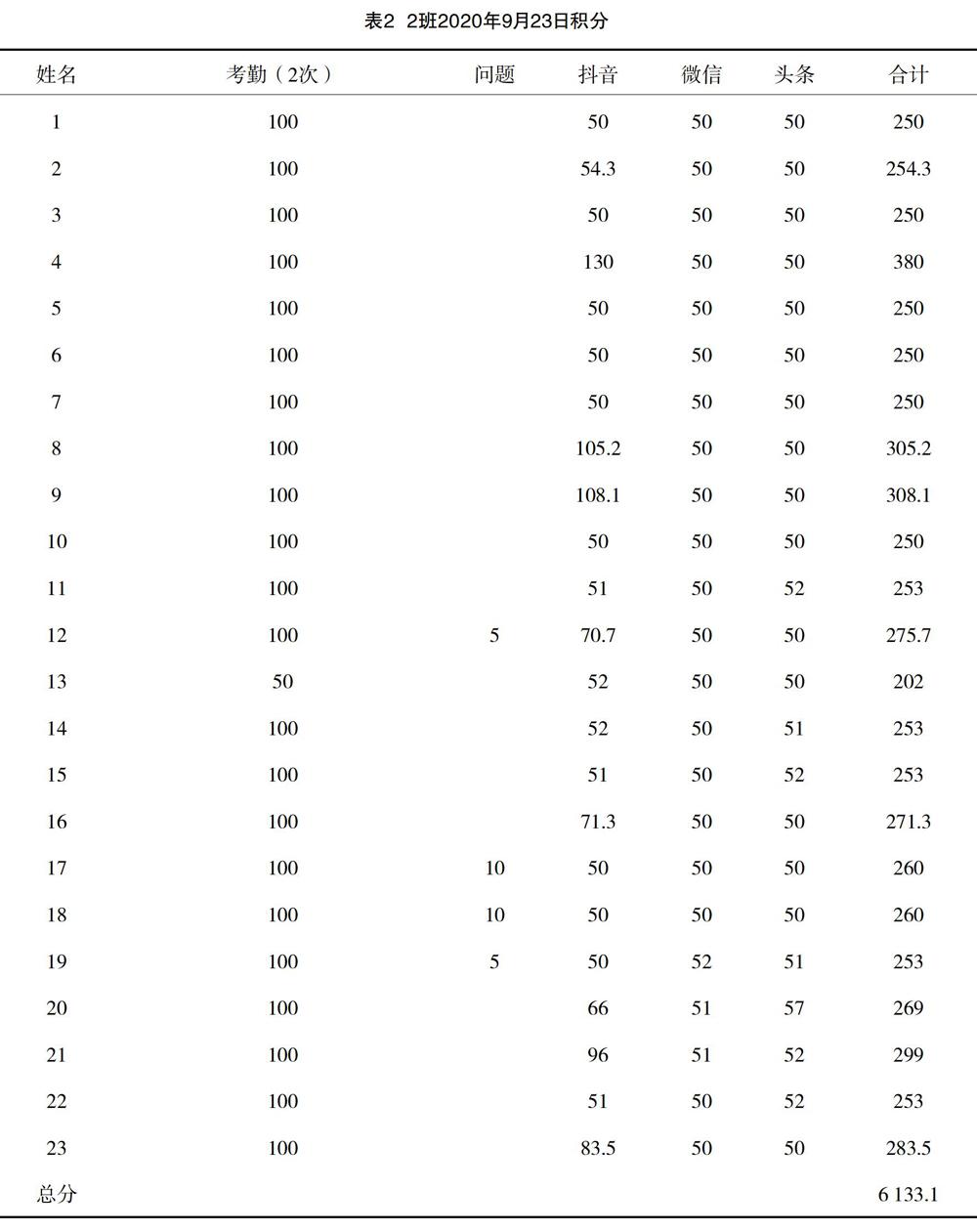

現在以2020年9月23日動科一班的積分為例,考勤為每次50分,共100分;課堂問題根據課堂記錄,共得5分;抖音為50分基礎分+0.1×瀏覽量(瀏覽量≤1 000)+0.01×瀏覽量(瀏覽量≤10 000)+后面以此疊加],共得到187分;微信為50分基礎分+0.1×瀏覽量,共得到51.4分;今日頭條為50分基礎分+0.1×瀏覽量,共得到96.9分,兩個班的最高分是編號為10的同學440.3分(見表1),兩個班的積分,一班22人(因為1班比2班23人少一個人,需在基礎上加上班級平均分)6 591分(6 304.4+286.6),二班是6 133.1分(見表2),一班得分較高。

3 ?獎勵

每天積分勝利班,贊助學習用品,用以獎勵獲勝方和獲勝個人,獲得價值200元的學習用品,兩個班的第一名獲價值100元的學習用品(如圖1所示),課程結束,總分第一名獲得價值1 000元的學習用品。

4 ?《畜牧試驗設計與試驗操作》課程考查方案

按照培養計劃要求,《畜牧試驗設計與試驗操作》為專業課,該門課程共40學時,分為理論授課24學時和實驗操作16學時。該門課程的最終考核成績分兩大部分,其中平時成績占50%,期末各班的論文考核成績占50%。

4.1 平時成績:占比50%

4.1.1 考勤情況

占比20%:班級全勤兩節課每人100分;缺勤一節課扣50分,遲到扣25分。

4.1.2 實驗報告

占比50%(每次試驗總分100分,根據報告書寫、操作過程、實驗結果、結果評價等評分,最后取平均值)。

4.1.3 課堂作業

占比30%,包括問題積分(提問、搶答、互答積分)、抖音小視頻積分、微信公眾號積分、今日頭條積分。

4.1.4 成績計算

平時成績=平均考勤成績×0.2+平均實驗報告成績×0.5+課堂作業×0.3

4.2 末考成績:占比50%

(1)根據老師所講內容,設定不同方向試驗設計題目,學生自選,每人撰寫1份完整的試驗設計(根據設計書寫目的意義、規范、內容完整性、科學性給分,滿分100分)。

(2)該課程采用積分制教學,題目自選,每人書寫一份積分制心得(根據書寫規范、體會、創新、總結完整性計分,滿分;100分)。

(3)成績計算。

期末成績=試驗設計×0.5+積分心得×0.5

5 ?教學效果

5.1 有效改善課堂教學質量和效率

改變傳統的說教式培訓方式,避免老師講臺上獨角戲式教學,學生“填鴨式”被動聽課。導入組團PK積分式教學,配合公眾社會評價,激發學生游戲天性,引導學生全程精神飽滿參與課堂教學。學生上課時玩手機、走神打瞌睡現象基本歸零。

在課堂上, 學生必須認真聽講、認真思考才能回答提問;課下, 學生必須大量閱讀相關專業參考書, 才能在課堂上搶答、做壁壘, 并在全班同學和老師面前勇敢表達, 逐步提高學生的思維能力和表達能力[4]。

5.2 將學生學習要素納入積分考核范圍,增強了學生自主管理的積極性

5.2.1 將學生考勤、課題紀律管理,導入獎扣分工具,引導學生自主管理,分班級進行PK,增強了學生自主管理的積極性,降低了管理成本。

5.2.2 引導學生積極參加落地管理和試驗實習,導入基本分工具、固定分工具,每節課進行個人PK、班級PK等,從原來指令指定人參加的現狀,變為學生主動要求參加,呈現出較強的主觀意愿度。通過落地委和黨員學生構建大學生自主管理體系,使學生懂得管理自己、約束自己、感受自己[3],真正實現了翻轉課堂,同學們是課堂的主體。

5.2.3針對00后學生特性,激發其團隊榮譽心理,用獎扣分模型引導學生價值觀,哪些言行是正確,哪些言行是錯誤。

5.3 用積分制工具,進行變革:“就業培訓”遷躍為“創業培訓”,鼓勵學生積極參加校企聯合的實操病例診斷培訓,根據表現,分別由校方和企業方共同進行獎扣分,對表現進行綜合評定。

5.4 通過自媒體平臺,檢驗學生具有創業創新思維和實戰成果的,例如抖音等短視頻、微信公眾號和今日頭條,可進行重點積分獎勵,同時鼓勵經驗推廣。

5.5 通過導入積分制,植入游戲思維,實現學生在本科生涯中,如同打怪升級玩游戲,通過積分對自己賦能,實現真正的成長。

6 ?結語

傳統說教教育方式,只能點亮人的左腦,而人的大腦左腦是理性腦,側重邏輯推理,積分制側重于全面激活大腦,積分制規則對于激活右腦即感性腦效果頗佳,所以量化數字加溫度的情感傳遞,是促進人良性且持久改變的良方。基于"以學生為中心"的視角,從教學內容和教學方法兩方面探討提升本科教學質量的具體措施和方法,強調學生的學習主體地位,提高學生學習的積極性和主動性[6]。應用型本科專業課《畜牧試驗設計與試驗操作》T-score教學模式的探討與實踐:增強制度的執行力;培養學生的好習慣;約束和改變學生的壞習慣,快速建立健康的校園文化可以滿足學生的精神需求;解決金錢不能解決的問題可以節省管理成本;讓優秀的學生不吃虧;解決分配上的平均主義可以凸顯優秀人才的問題;解決質量管理的難題;改善學生社交水平;有效提升學生學習質量。通過積分排名的動態變化實現了優勝劣汰[7-8]。

參考文獻

[1] 思翰.獎分制管理[M].北京:中華工商聯合出版社,2018.

[2] 李嘉曾.“以學生為中心”教育理念的理論意義與實踐啟示[J].中國大學教學,2008(4):54-56.

[3] 賴傲楠,周樹鋒,胡鵬程,等.高校“以學生為中心”教育理念的實施與啟示[J].教育現代化,2019,6(13):

113-115.

[4] 郭良興,張瀟,黃安群,邢啟銀,聶芙蓉,黃連菊,黃炎坤.應用型本科專業課“IWHY”教學模式的改革與實踐[J].科技資訊,2018,16(22):169-170.

[5] 徐琳.中職學校構建學生自主管理體系的研究與探討[J].科學咨詢(科技·管理),2020(10):47.

[6] 楊波.“以學生為中心”視角下本科教學質量提升方法研究[J].教育教學論壇,2020(36):286-287.

[7] 張艷紅,唐偉,楊炳華,李麗娜.基于遠程開放教育教學平臺積分制管理功能設計——以云南開放大學全網教學平臺為例[J].云南開放大學學報,2020,22(02):54-62.

[8] 袁振霞,邊亞東,張鬲君.“7S+積分制”在開放實驗室管理中的探索與應用[J].實驗技術與管理,2020,37(09):274-277+281.