持續型照護退休社區規劃營建探析

——以美國CCRC社區為例

裘 知羅文婧王 玥周亞雷

1 研究背景

2019年末,我國60周歲及以上人口已達25388萬人,占總人口的18.1%,相比2018年增長了439萬,增長了0.25%[1]。人口數量大、增速快導致對醫療資源需求量激增、養老需求多元化等難點,養老可持續化被提上日程:《關于推進醫療衛生與養老服務相結合的指導意見》(國辦發[2015]84號)提出了2020年基本建立符合國情的醫養結合養老服務機制與政策法規體系的目標,因此綜合養老設施營建刻不容緩[2]。

單一對象的養老設施存在照護對象不細化、護理不可持續的問題,而過度照料會降低老年人主觀能動性,加劇身心衰老過程。自20世紀80年代,發達國家逐步展開養老服務體系的結構性調整,細化老年人群分類對應不同要求的養老服務,并以公共福利政策支持社區養老。在此之后逐漸出現囊括了各衰老階段老年人的“可持續照護”社區理念,強調通過提供從健康到臨終的不同階段對應的生活照料與醫療服務以實現養老生活的持續性。

該理念發展出的混合社區在各國有多元化的表現形式:日本2001年確立長期照護制度覆蓋多年齡段照護人群[3],并全面施行“小規模生活單元照護”,落成多座持續照料型養老社區[4];英國的“去機構化”社區照顧模式主要分為“社區內照顧”和“由社區照顧”兩種形式[5],并通過家庭照顧、居家養老服務、老人公寓、托老所、老年活動中心將社會養老服務引入家庭和社區[6];美國的持續型照護退休社區CCRC模式,為養老者提供各衰老階段的照護服務,在此模式下養老的用戶余命年齡是其他老年人的1.5倍[7]。因此,美國CCRC社區的規劃設計經驗較廣泛地被各國持續照護社區參考借鑒,且對我國園區類綜合養老設施規劃設計具有一定借鑒意義。

2 美國CCRC社區規劃特征

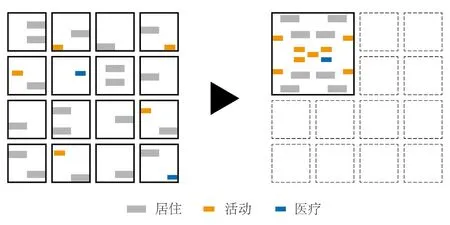

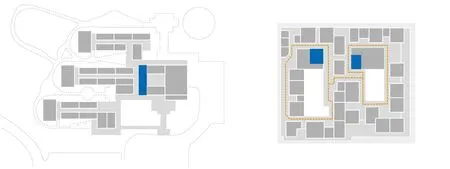

美國CCRC 持續型照護退休社區(Continuing Care Retirement Community),大多數營建于郊區[8],源于其地理社會背景特征——充裕的土地資源與高度發展的市場經濟環境,相對于均質化排布的普通社區,美國CCRC社區將所有老年相關居住、娛樂、醫療設施集中配置(圖1),因此,總體布局實際上是生活與配套服務組團的規劃考量。

圖1 整合養老資源的CCRC社區模式示意圖

2.1 業態分區組團化

CCRC社區的功能業態按老年人居住、娛樂、健康需求分為三類[9]。

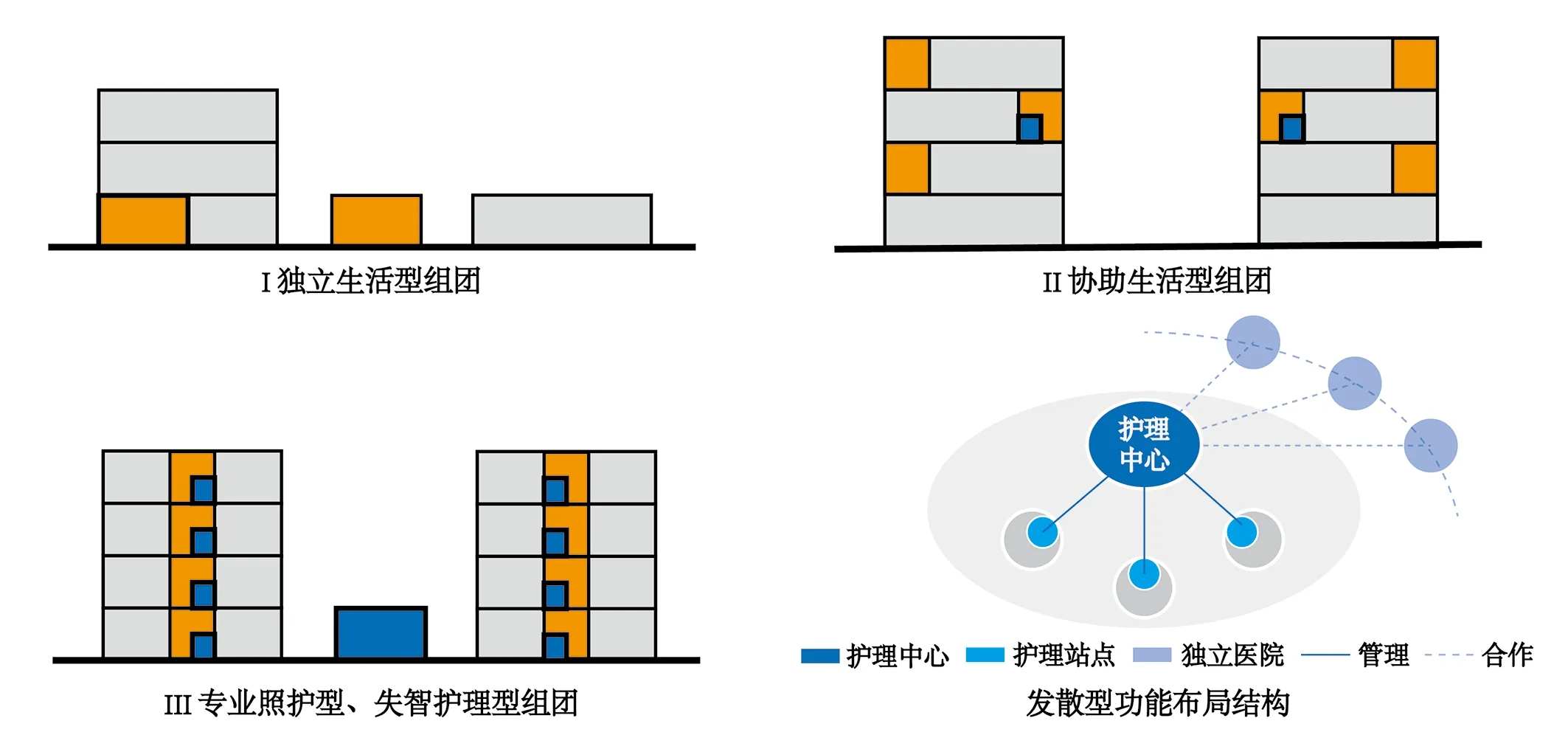

居住組團:不同健康狀況老年人分組團規劃生活區,相似病理程度的老年人集中居住,由此形成獨立生活型、協助生活型、專業照護型和失智護理型四類居住組團[10],并散點布置服務設施滿足日常需求。

公共活動組團:根據社區規模、老年人健康狀態配置高頻次、集中式、多業態的公共娛樂設施如SPA、泳池、俱樂部、圖書館等,建設為社區公共活動中心,鼓勵身體狀況良好的老年人外出活動交往,同時吸引潛在住戶客群。

醫療護理組團:CCRC社區一般采用兩種方式保障住戶的護理需求:在具有護理需求的協助生活型、專業照護型和失智護理型組團內安置護理站,并于三類居住組團周邊建設護理療養院或與社區附近大型醫院合作。

2.2 規劃組織結構化

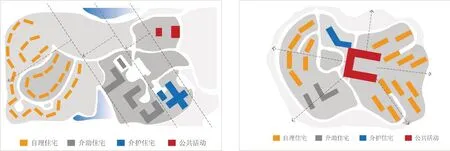

居住組團、公共活動中心、醫療護理組團在平面規劃上依據排布結構的不同可分為遞進式布局與向心式布局兩種。

遞進式布局由對公共設施的需求程度依次遞進排布三類居住設施,身體機能越差的老年人居住離護理區越近;向心式布局集中布置公共活動空間,各個類型生活單元圍繞中心排布,實現資源整合與共享。此外,在高密度都市圈中有高層建筑的不同樓層設置護理區與生活區從而解決老年人的持續型照料需求的做法[11],是CCRC社區在垂直方向上的變種,但由于其不具備園區型養老設施布局特征,因此本文不作詳細展開。

(1)遞進式布局

在大型CCRC社區中,居住組團無法均質共享活動與護理中心資源,因此將公共區規劃在中心區域會導致資源浪費。在由自理空間向護理空間過渡的過程中,老年人活動性減弱,生活重心由娛樂向醫護轉移,因此此類規劃中多采取平面布局“自理-介助-介護-護理院”的層級性過渡的做法,由需要照護的程度決定其排布位置,從而達到社區資源利用效率最優化(圖2a)。在該類社區規劃中,除活動中心和護理院外,老年人日常起居生活所需由散點分布于各個居住組團內部的小型服務設施滿足,形成多個“類村落組團”達到充分利用資源、增強組團間聯系的目的。

圖2 左:遞進式布局(維多利湖之鄉間別墅)范例 右:向心式布局(列辛頓退休人士社區之堪達爾)范例

(2)向心式布局

對于小于200個居住單元的CCRC社區,需要滿足的功能需求統一、規模更小,多為集中化布置。如圖2b所示,不同生活居住單元圍繞活動空間、中央公園分層展開以組織功能,避免居住空間與公建過于分離、自理老人距離公共活動區域太遠導致資源分裂。其中,由于醫護空間交流性弱、針對性強,大多鄰近介助介護組團作為配套設置或與活動中心相鄰而建,一般不會作為規劃中心存在。

3 社區功能配套組合模式

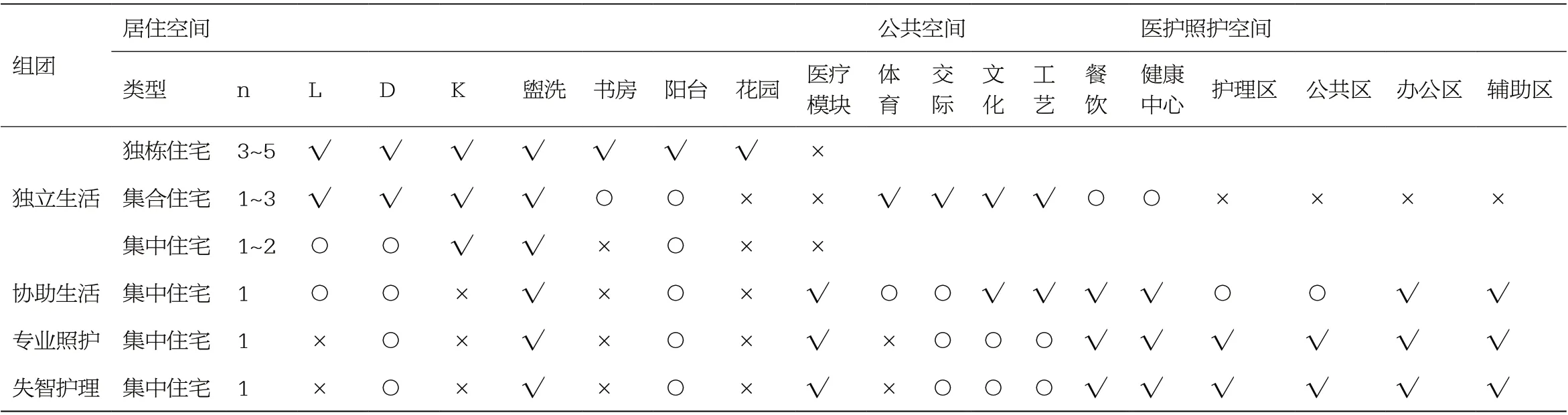

CCRC社區三大功能組團銜接老年人從自理階段到臨終階段的需求實現衰老過程照護的持續連貫。針對老年人生活能力衰減,CCRC社區功能組成可細分為表1。

表1 各階段老年人群體對應產品類型

3.1 全齡段覆蓋的居住組團

老年人的居住空間不僅包含傳統意義上生活起居的宅內功能及戶外花園,位于住宅組團內部適宜各齡段人群的公共活動與單元化的照護空間也是其重要組成部分。

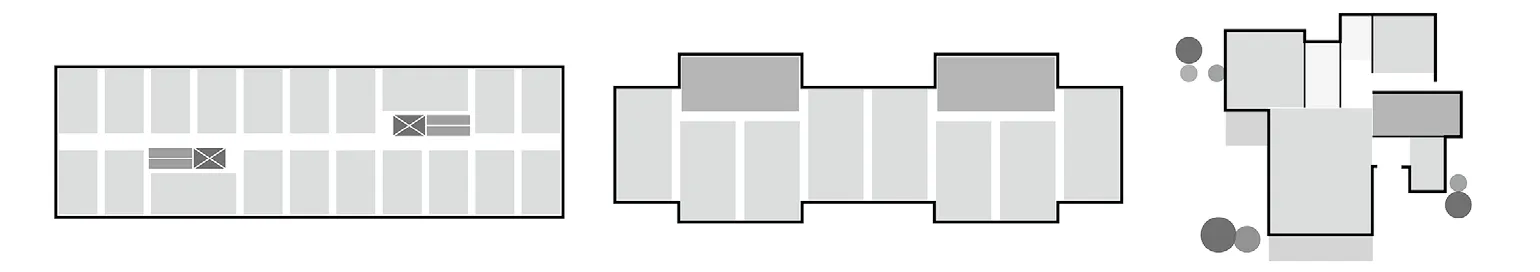

(1)針對健康老人的獨立生活型組團

在CCRC社區中的自理老人、介助老人、介護老人三類人群對應的居住單元比例一般為12∶2∶1[12],其中獨立生活型組團內老年人身體健康,因此功能方面不植入醫療模塊,單元數最多的獨立生活型組團以單元組合類型與空間獨立屬性可以劃分為集中公寓、集合住宅與獨棟別墅三大主要形式(圖3)。

圖3 左:集中公寓模式 中:集合住宅模式 右:獨棟別墅模式

集中公寓采用功能一體化設計與通廊型平面布局高效利用空間,在整棟樓中分布兩列居住套間,依需求細分為單臥室套間、起居餐廳合用套間與雙臥室套間等類型。戶型除臥室外可容納小型廚房與完整衛生間,并在適當位置配有服務空間:部分功能如起居間移至公共區,因此單戶居住面積較小,在保證隱私的基礎上增強室外共用性、促進交流。

獨立住宅常見于大規模CCRC社區,可分為集合住宅單元與獨棟別墅兩種形式,居住面積較大且功能完整。集合住宅為一梯多戶單元型,一個核心筒配備2~4個住宅單元,每個戶型具有完整的臥室、起居室、衛生間、廚房、餐廳,能在室內完成日常活動,因此隱私性強;獨棟別墅一般有2~4層,內含地下室與車庫,單個住宅單元即為一棟建筑,除集合住宅包含的房間配置外,獨棟別墅另配備獨立院落與露臺,因此具有良好的景觀性,是居住質量最佳的住宅模式。

(2)針對介助老人的協助生活型組團

協助型組團建筑多采用酒店公寓型空間組織流線與集合住宅形式保證使用效率(圖4):將服務護理、公共空間移至房間外,方便護理人員提供日常服務;在住宅樓的低層或頂層集中設置讀書、棋牌、影視、運動、餐飲等公共活動站點,分樓層設置生活型組團不具備的日常護理服務站,核心化老年人的活動范圍便于照料[13]。

圖4 獨立住宅與集中公寓居住模式歸納

由于介助老人行動能力有限,因此相對于自理老人的集合住宅,該組團的居室功能簡化,采用配置智能化設備、提供三餐并縮小廚房面積或將廚房與其他房間合并、減少臥室數目或降低使用面積、限制電器功能、增加智能管家服務與健康監控設備等做法,使老年人在居住單元內保證基本起居需求。在居室空間外,8~10居室為一個小規模護理單元,于標準層中心或拐角設置護理站,滿足日常照護需求。

(3)針對介護型老人的專業照護型組團

在介護式居住組團中,護理單元各自有獨立出入口,并以中心的護理區與公共服務區為核心進行聯結形成護理組團,包含護理、公共、辦公、輔助等配套。老年人居住空間以家庭化病房布置,分為單人間和多人間,用隔墻將床位隔開保證私密性,并安排床位與獨立衛浴,部分戶型有小起居室。居室外的公共空間設有接待、交往、休閑場所,并于護理單元中設置護士站與餐廳[14]。

小型護理組團的護理區與公共區集中設置使服務更為集中,而大型護理中心為保證服務半徑,將護理區與公共活動區散點布置于各個護理單元中。照護單元的放置根據建筑平面布局的不同發展出了核心、散點兩種基本類型,由不同基本形式進行組合和變形,可衍生出多元化的平面造型,例如“品”、“P”型等,滿足不同管理需求(表2)。

表2 專業照護型組團中常見基本平面類型

(4)針對失智患者的失智護理型組團

失智患者由于認知功能持續衰退癥狀難以自理,因此居室內部的家庭化布置與介護組團類似,空間尺度較小以減少患者的壓力和焦慮;其次由于患者無法參與大規模集體活動,單個護理組團一般控制在10床以內,患者活動范圍集中在建筑內。居住單元的平面組織主要有兩種排布流線:一種是通過內走廊將各個居住單元聯系在一起,并與公共管理與護理區域并置于組團內;另一種是居住單元圍繞餐廳活動室護士站等公共空間展開平面布局(圖5)。由于識路障礙癥狀,建筑內部需要以閉合環游回廊連接避免患者迷路。

圖5 與公共區域并置的居住單元示例以及以公共區域為中心并相連的兩個組團示例

3.2 分層級的公共服務配套

CCRC社區的公共服務組團提供的健身休閑、聚集人氣、對外展示等系列功能是老年客戶選擇是否居住在該社區的考量因素之一,因此多位于項目資源較好的區域;如果社區規模較大,則優先靠近協助生活型組團,并于獨立生活型組團內散點分布公共服務模塊(圖6)。配套業態和多樣化程度與社區規模、定位有關,因此各類規范沒有給出明確的功能與面積配比,而在實踐項目中一般由動至靜分為五大類:體育、交際、文化、工藝、餐飲[9]。

圖6 公共服務與各類居住組團的構成關系

體育類包括高爾夫、游泳、健身等運動;交際類可分為棋牌、舞會等形式,針對活動范圍大且有交流與運動意愿的獨立型生活組團老人,距離其住宅有一定距離;文化類主要指藝術熏陶類功能業態,如音樂廳、博物館、老年大學等,而工藝類囊括各類需要手動參與的體驗類項目,如編制、繪畫、陶藝等,協助生活型組團與獨立生活型組團的老年人均可參與,且考慮部分人群活動不便的情況,協助生活組團內也會散點分布少量文化工藝類休閑模塊[15]。而靜態的用餐空間對所有身體階段老年人開放,但可達程度有所不同:介護老人需在居室內就餐,因此采用送餐服務。

3.3 發散式的康復療養

康復中心與療養院有兩種建設模式:第一種是集中布置于居住組團外的“護理療養院”,提供日常體檢、疾病初步診療與配藥、慢性病康復與急病搶救服務,并提供少量床位供患者短期住院康復;第二種是分散在協助生活、專業照護組團住宅中的“護理站”,監測老年人的體態特征并保證在突發情況時護理人員能夠快速采取應對措施。護理站經常與該層的公共空間相鄰設置達到節省空間和方便看護的目的。

康復療養業態適合園區中各類組團的老年人,但服務形式有所差別(圖7):獨立生活型組團在正常情況下不需專門設置護理點,住戶需要時需自行前往護理中心接受服務;協助生活型組團每1~2層設置一個護理區進行日常身體檢查與藥品派發;失智護理型與專業照護型組團不僅在建筑內設置護理區,其組團位置亦靠近護理療養院設置便于疾病照護與專業復健。此外,部分CCRC社區與所在城鎮的市政配套相互依托,并與當地醫院達成合作關系,在保障康復治療需求的同時節省園區土地成本與運營管理資源,其社區平面布置普遍表現出“以護理中心為核心,護理站與醫院為補充”的發散型功能布局結構。

圖7 康復療養配置關系(黃色為公共服務,藍色為康復功能)

結語

在老齡化背景下,中國需要發展大體量的養老產品以解決養老負擔,并根據老年人主觀愿望和客觀需要合理安排疾病干預措施、發展養老產品。針對我國國情,美國CCRC社區營建模式具有以下優勢。

在規劃布局上,由于CCRC社區功能的多樣性,各業態整合到不同養老建筑中,以軟硬件的形式相互協調,從而在社區內形成完整養老產業鏈;在功能上,CCRC社區銜接不同健康狀態的需求,擁有從自理到失能階段老年人的各類生活形式,在“一站式”功能基礎上滿足需求的動態銜接;在目標人群上,CCRC社區擁有大量接納高齡亞健康狀態老人的居住容量,緩解現存的養老壓力。

因此,我國剛起步的全齡段養老社區規劃產品可借鑒美國CCRC社區模式的規劃布局、醫護經驗,在此基礎上發展營建適應我國土地政策、建筑規范、生活習俗與審美觀的本土化可持續照料社區。

資料來源:

圖2:作者根據《美國建筑師學會.老年公寓和養老院設計指南》 [M]繪制;

表1:作者根據資料集進行整理歸納;

表2:作者整理自《老年居住建筑》及《老年公寓和養老院設計指南》;

圖3~5:作者根據資料集進行整理繪制;

圖1,6~7:作者自繪。