旋前后外旋型三踝骨折的手術治療的效果觀察

方 弘,洪繼均,李仕勝

(黃梅縣中醫院骨科 湖北 黃岡 435500)

旋前后外旋型三踝骨折是一種較為常見的骨折類型,可于任何年齡段人群發生,多由交通事故、高處跌落誘發[1],其發生率約占全身性骨折病癥的3.9%[2],危害較大,若患者未能得到有效的處理,很可能導致終身性的殘障。現階段,臨床對于該病癥主要有保守治療、手術治療等多種治療方案,但部分學者對手術治療、保守治療效果仍存在爭議[3]。本文選取2019 年10 月—2020 年10 月本院骨科接收旋前后外旋型三踝骨折患者60 例作為研究對象,通過對比手術治療與保守治療的數據差異,探究手術治療對患者踝關節功能的影響。現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年10 月—2020 年10 月本院骨科接收旋前后外旋型三踝骨折患者60 例作為研究對象,采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組30 例。對照組中,男患者16 例,女患者14 例,年齡22 ~64 歲,平均年齡(42.36±10.17)歲;病因:交通事故20 例、高處跌落10 例;病癥Lauge-Hansen 分型[4]:Ⅱ型10 例、Ⅲ型10 例、Ⅳ型10 例。觀察組中,男患者15 例,女患者15 例,年齡22 ~65 歲,平均年齡(42.38±10.16)歲;病因:交通事故19 例、高處跌落11 例;病癥Lauge-Hansen 分型:Ⅱ型10 例、Ⅲ型10 例、Ⅳ型10 例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:納入患者均由影像學檢測確診病癥,符合旋前后外旋型三踝骨折診斷標準[5];納入患者臨床資料完整,便于隨訪;納入患者及家屬知情研究,并簽署同意書。排除標準:病理性骨折、開放性骨折、合并神經血管損傷骨折患者;合并心臟、肝臟、腎臟等重要臟器器質性病變患者;凝血功能障礙患者;其余骨折可影響踝關節功能恢復患者。

1.2 方法

對照組采用保守治療,具體如下:患者先行接收踝關節CT 檢測,隨后依照檢測結果應用手法復位,保持患者側臥位,健側拉直,患側則彎髖、彎膝,穩固患者小腿近端,拉伸牽引復位,并給予石膏外固定。

觀察組則應用手術治療,具體如下:行切開復位內固定手術治療,待患者進入手術室后,先行硬膜外麻醉,先行復位,C 臂下切開骨折處皮膚,充分暴露骨折端,給予解剖鋼板、螺釘固定,閉合切口,術后給予康復訓練。

兩組患者均接受為期4 個月的隨訪。

1.3 觀察指標

對比兩組患者復位固定時間、骨痂生長評分、住院時間、骨折愈合時間以及踝關節功能恢復優良率。骨痂生長評分標準[6]:采用4 分制(0 ~4 分),以斷裂端清晰、未見骨痂生成為0 分,以斷端模糊、少量骨痂生成且密度明顯低于骨密度為1 分,以斷端模糊、較多骨痂生成且密度低于骨密度為2 分,以斷端邊緣消失、大量骨痂生成且密度接近骨密度為3 分,以斷端邊緣消失、骨痂缺損填滿且密度與骨密度相同、邊緣和皮質連接為4 分。踝關節功能恢復優良率納入:優、良、可、差四個等級,以Mazur 評分系統判定[7],總分100 分,以>92 分為優,以87 ~92 分為良,以65 ~86 分為可,以<65 分為差,總優良率=優率+良率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0 統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(± s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

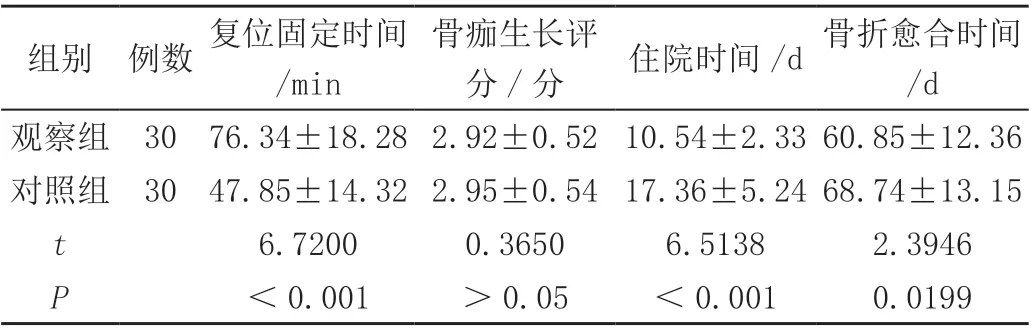

2.1 兩組患者復位固定時間、骨痂生長評分、住院時間、骨折愈合時間比較

觀察組患者住院時間、骨折愈合時間均短于對照組,復位固定時間長于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者骨痂生長評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組復位固定時間、骨痂生長評分、住院時間、骨折愈合時間比較(± s)

表1 兩組復位固定時間、骨痂生長評分、住院時間、骨折愈合時間比較(± s)

組別 例數 復位固定時間/min骨痂生長評分/分 住院時間/d 骨折愈合時間/d觀察組 30 76.34±18.28 2.92±0.52 10.54±2.33 60.85±12.36對照組 30 47.85±14.32 2.95±0.54 17.36±5.24 68.74±13.15 t 6.7200 0.3650 6.5138 2.3946 P<0.001 >0.05 <0.001 0.0199

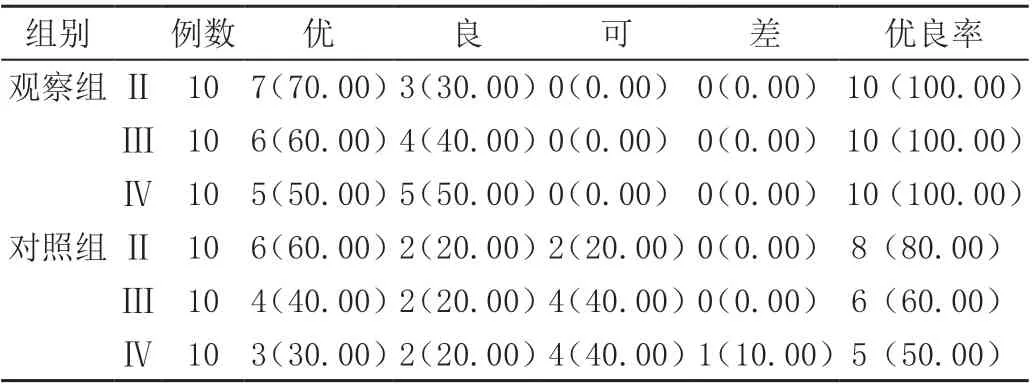

2.2 兩組患者踝關節功能恢復優良率比較

兩組中Ⅱ級骨折患者踝關節功能恢復優良率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組中Ⅲ、Ⅳ級骨折患者踝關節功能恢復優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。總優良率觀察組為100.00%,對照組為63.33%,差異顯著(P<0.05)。見表2。

表2 兩組踝關節功能恢復優良率比較[n(%)]

3.討論

在解剖學中,人體踝關節是由距骨與脛腓骨遠端相接組成,屬于人體關鍵的負重和運動關節。該關節極易在暴力因素下產生損傷,即踝關節骨折。現階段,臨床將踝關節骨折依照Lauge-Hansen 分型分為4 種程度損傷,即Ⅰ~Ⅳ級:距腓前韌帶受傷、后踝骨折、后踝骨折合并距腓后韌帶損傷、內踝骨折,若未能得到及時有效的處理,不僅會降低患者的生活質量,造成患者肢體運動障礙,還可能造成嚴重的殘障,影響終身。

保守治療也被稱之為非手術治療,常見的有手法復位治療,即通過特殊的手法將患者游離碎骨復位,并通過石膏固定,避免二次損傷,通過人體自我愈合功能進行康復的治療方式。研究表明,保守治療具有較高的安全性,治療時長短,患者無感染等并發癥發生,適用于無法耐受手術治療或者骨折程度較輕的患者[8]。但也有研究顯示,保守治療對患者體質要求較高,若是老年患者,因年齡增長,機體功能衰退,骨折愈合時長將顯著提升,且踝關節功能恢復狀況將與預期存在較大差距,而手術治療可有效促進踝關節功能恢復,幫助患者早日下地。

本結果顯示,觀察組患者住院時間、骨折愈合時間均短于對照組(P<0.05)。觀察組患者復位固定時間長于對照組(P<0.05)。兩組患者骨痂生長評分比較(P>0.05)。這表明保守治療和手術治療各有優劣。而兩組中Ⅱ級骨折患者踝關節功能恢復優良率比較(P>0.05)。觀察組中Ⅲ、Ⅳ級骨折患者踝關節功能恢復優良率高于對照組(P<0.05)。則體現了手術治療在骨折程度較嚴重患者中的治療優勢,利于患者踝關節功能的恢復,這與魯志超等[9]學者研究結果大致相同。

綜上所述,對旋前后外旋型三踝骨折患者應用手術治療效果顯著,可有效促進其踝關節功能恢復,但手術操作難度更高,骨折復位時間更長,對醫院醫療水平要求更高。