食管癌伴吞咽困難患者行經皮內鏡下胃造瘺腸內營養的臨床效果觀察

李秋云,鄒碧輝,華桂榮

(中山大學附屬腫瘤醫院介入二區 廣東 廣州 510060)

隨著人們飲食習慣的不斷變化,食管癌的發病人數顯著增加,嚴重危及到廣大患者的身體健康。在食管癌患者的臨床中,因為放射治療及其他原因,導致患者出現吞咽困難的癥狀,從而影響患者的治療進程,需要采取必要的改進措施[1]。為了顯著改善患者的營養狀況,臨床上采取相應的營養供給措施,在加強患者營養攝入的同時,也有效的降低了并發癥的發生率[2]。隨著營養支持手段的更新,食管癌伴吞咽困難患者也由常規的支架經口飲食,逐漸發展成為現如今的經皮內鏡下胃造瘺腸內營養支持,并取得了顯著的臨床效果,值得應用。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院消化內科于2020 年1 月—12 月收治的62 例食管癌伴吞咽困難患者,回顧其臨床資料,其中男50 例,女12 例,其年齡均在55 ~70 歲,病程均在3 ~5 年。按照營養支持方式的不同,將其隨機分為兩組,行食管支架經口飲食干預的作為對照組,行經皮內鏡下胃造瘺腸內營養支持的作為研究組,每組31 例患者。其中,對照組中男性患者26 例,女性患者5 例,其年齡均在55 ~68 歲、病程均在3 ~5 年;研究組中男性患者有24 例,女性患者有7 例,其病程均在3 ~5 年,上述所有患者的性別、年齡、病程等一般資料比較無顯著差異(P>0.05)患者及家屬知情并簽署知情同意書。納入標準:(1)通過診斷確診為食管癌伴吞咽困難患者;(2)同意進行經皮內鏡下胃造瘺腸內營養治療(3)住院時間不少于30 d。排除標準:(1)患有其他代謝性或胃腸疾病(2)伴有嚴重的精神、意識障礙的患者。(3)年齡未在正常選取范圍。

1.2 方法

所有患者在入院后,由護理人員協助其完善所有相關檢查,在對患者進行食管造影之前,囑咐患者口服泛影葡胺,對患者的食管情況進行詳細的觀察,以確定食管狹窄的范圍,并對狹窄范圍進行標記,為后續臨床研究提供依據。之后在食管插入導管,并將其逐步引入至胃內,并將支架食管器固定在食管上,在膨脹后進行留置,確定覆蓋狹窄范圍后,撤除支架置入器。囑咐患者再次口服泛影葡胺,由醫護人員觀察支架所處的位置是否正確。術后第一天禁食,術后第二天可指導患者飲用適量的水,術后3 d 若患者的病情未得到惡性發展,則指導患者進食湯、粥、牛奶等流食,之后按照患者的病情逐步調整食物狀態。在手術后一周,對患者的食管造影進行復查,觀察患者的支架位置是否發生移動,若發生移動采取必要的處理措施。

研究組行經皮內鏡下胃造瘺腸內營養干預,進行相應的臨床研究,具體流程如下:指導患者保持仰臥位,并充分做好口、眼部的麻醉。指導患者進行x 線透視檢查,并將導絲、導管逐步引入到患者的胃內,為了保證患者胃內充盈,醫護人員須沿著導管向患者的胃內注入500 ~800 mL 的空氣,為了確定穿刺點,對患者進行CT掃描,在確定穿刺點后,醫務人員用鮒田式胃壁固定器進行垂直穿刺。在利用CT 進行掃描后,選擇最佳的穿刺用針,選擇可撕脫導引鞘,在穿刺成功后,保留鞘管,之后在鞘管的引導下注入胃造瘺管,為了證實其順利置入胃內,須注入適量的對比劑,隨后注入5 mL 0.9%氯化鈉溶液。術后第一天禁食,術后第二天可指導患者飲用適量的水,術后3 d 若患者的病情未得到惡性發展,則指導患者進食湯、粥、牛奶等流食,之后按照患者的病情逐步調整食物狀態。在手術后一周,對患者的食管造影進行復查,觀察患者的支架位置是否發生移動。

1.3 觀察指標

比較兩組患者手術前后的體重指數、血清白蛋白水平及血紅蛋白水平等各項生理指標,并對患者術后并發癥的發生情況進行統計和比較。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(± s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

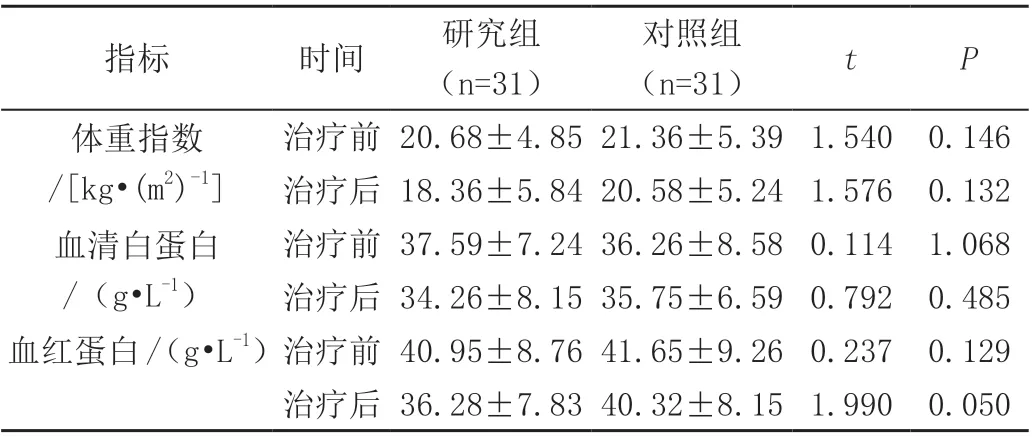

2.1 兩組患者手術前后各項生理指標的比較

療程結束后,對兩組患者治療前體重指數、血清白蛋白水平及血紅蛋白水平無顯著差異(P>0.05),研究組僅血紅蛋白1.576 優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者手術前后各項生理指標的比較結果

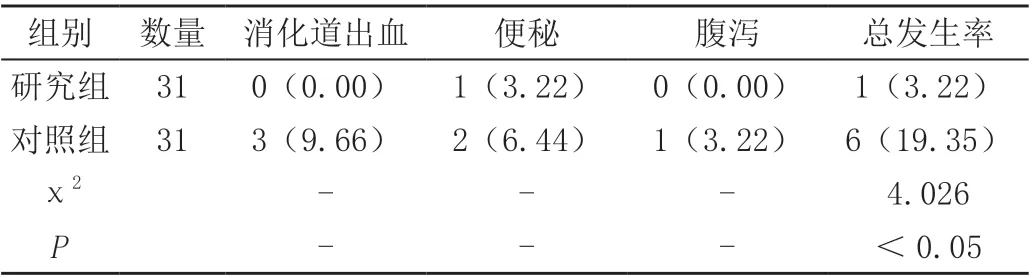

2.2 兩組患者術后并發癥發生情況比較

比較兩組患者的術后并發癥發生情況,結果得知:兩組患者的術后并發癥發生率比較差異顯著,研究組顯著低于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者術后并發癥發生情況比較結果

3.討論

在腫瘤的臨床上,消化道腫瘤作為一種常見的腫瘤類型,嚴重的影響了廣大患者的生活質量。據臨床研究表明:截止到2020 年年底,我國迄今為止約有20 萬人死于食管癌,我國食管癌患者的數量躍居所有國家患者數量的首位[3]。患有食管癌的患者,其臨床表現為下咽困難,在早期,對于一些干的、固體食物難以下咽,隨著病情的發展,一些流食也難以下咽,最后甚至是水和唾液也都難以下咽。因此,如何減少食管癌患者的術后并發癥,提升其生活質量,是日后臨床研究的主要課題。

臨床上對于食管癌的發病機制主要表現為如下幾點:

首先是機體內遍布多量的亞硝胺。鈣物質的致癌性相對較強,尤其是在一些疾病的高發區,人們的日常飲食、飲用水中含有較多的亞硝胺。其次,機體內缺乏一定量的維生素A、維生素B2、維生素C 等微量元素,尤其是人們對于新鮮的水果和蔬菜等攝入量不足。最后,人們日常形成的不良生活習慣也是導致食管癌的重要原因。尤其是一些長期飲用高度酒、吸煙史的人群,因為經常食用過硬、過生的食物,對于機體產生一定的刺激性,而齲齒及不良的口腔衛生習慣也是導致食管癌的高危因素。

食管癌患者因為長期的放療、化療,從而導致吞咽困難癥狀的產生,對于患者的治療進程造成一定的負面影響[4]。再加上腫瘤對于機體的影響,從而誘發大多數食管癌患者發生營養不良,這也無疑降低了廣大患者的生活質量。為了保證患者營養攝入的充足,臨床上對患者給予相應的營養支持[5]。隨著醫療技術的不斷發展,食管癌患者的營養支持手段也實現了革新,由傳統的支架經口飲食,逐漸發展成為經皮內鏡下胃造瘺腸內營養支持,通過對患者的食管置入導管,經導管給予機體充足的營養,改善了患者營養不良的癥狀,從根本上增強了患者的臨床療效[6]。

在本次研究中,對我院收治的62 例食管癌伴吞咽困難患者給予不同的營養支持手段,并對其臨床療效進行整理和分析,結果證實了經皮內鏡下胃造瘺腸內營養較常規支架經口飲食療效顯著,不僅改善了患者營養不良的癥狀,同時也降低了并發癥的發生率,達到了事半功倍的效果。

綜上所述,經皮內鏡下胃造瘺腸內營養作為一種新興的營養支持手段,憑借安全性高、預后恢復快等優勢在食管癌的臨床上得到了廣泛的應用,顯著的改善了患者的營養攝入狀況,是食管癌伴吞咽障礙患者臨床上最佳的營養支持手段。通過對廣大的食管癌伴吞咽障礙患者實施經皮內鏡下胃造瘺腸內營養支持,幫助患者攝入更多的機體所需營養物質,讓患者在發生吞咽障礙的同時,也能夠維持機體所需,補充更多的膳食纖維。在食管癌伴吞咽困難的臨床上應用經皮內鏡下胃造瘺腸內營養干預能夠顯著的改善患者的營養狀態,降低并發癥的發生,加快患者的預后恢復。