病毒性肝病相關血常規和生化檢驗項目的臨床應用價值分析

王默琪

(長江航運總醫院 湖北 武漢 430000)

肝病性肝炎由多種肝炎病毒引發的肝臟病變類型疾病,目前公認的肝炎病毒類型主要是HAV、HBV、HCV、HDV 和HEV。根據血清常規檢驗項目,當患者白蛋白≤32.00 g/L 或膽紅素>85.5μmol/L 時,可確診為慢性肝炎重度。患者出現病毒疾病臨床表現為肝區疼痛、惡心嘔吐和乏力等,倘若未能及時治療會累及多個器官,是急性肝炎、慢性肝炎、肝硬化和肝癌的主要誘發因素,對患者身心健康造成嚴重威脅。本文就血液常規和生化檢驗項目在病毒性肝病診斷中的應用價值進行報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2020 年1 月—12 月在我院進行血液常規生化檢驗的40 名健康體檢人員納入對照組,44 例病毒性肝病患者納入到觀察組。對照組男性25 名,女性15 名,年齡25 ~80 歲,平均年齡(52.39±0.85)歲;觀察組男性患者28 例,女性患者16 例,年齡24 ~79 歲,平均年齡(53.17±0.98)歲。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性[1]。

1.2 方法

對照組與觀察組患者均采取血液常規和生化項目檢查。采取靜脈血,使用希森美康儀器設備,型號為HJ/T399-2017M6-1A 對兩組血液指標進行檢驗,并且使用配套矯正檢驗數值。相關數據分析和生化指標獲取使用博科BK-600 生化分析儀,型號SX16XD811C,檢測用具均使用設備儀器可溯源試劑和質控品,所有質控品均在實驗室檢測標準下使用,確保操作規范性與結果準確性。

1.3 觀察指標

觀察兩組血液常規和生化相關指標,包括項目有血小板計數(PLT)、白細胞計數(WBC)、谷丙轉氨酶(ALT)和總膽紅素(Bilirubin)[2]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0 統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(± s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

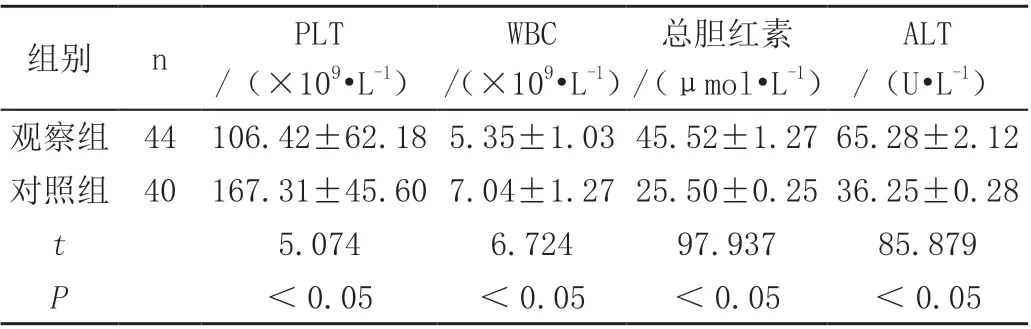

觀察組血小板計數、白細胞計數低于對照組,總膽紅素、谷丙轉氨酶高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組血常規和生化指標比較(± s)

表1 兩組血常規和生化指標比較(± s)

ALT/(U?L-1)觀察組 44 106.42±62.18 5.35±1.03 45.52±1.27 65.28±2.12對照組 40 167.31±45.60 7.04±1.27 25.50±0.25 36.25±0.28 t 5.074 6.724 97.937 85.879 P<0.05 <0.05 <0.05 <0.05組別 n PLT/(×109?L-1)WBC/(×109?L-1)總膽紅素/(μmol?L-1)

3.討論

病毒性肝炎屬于肝臟類疾病常見類型,當患者肝臟受到相關病毒侵襲后,病情惡化趨勢明顯,出現多臟器受損,表現明顯的抑制類型為骨髓造血功能[3]。相關問題出現增加患者罹患肝硬化風險。臨床中通過檢驗患者機體內白細胞計數水平對病毒性肝炎疾病進行診斷,二者存在負相關關系,即病毒性肝病造成白細胞計數下降,但是有時也存在假性增高情況,造成這一問題的主要原因是檢驗標本中紅細胞尚未完全被溶血劑破壞,對白細胞計數結果造成影響。本文中,觀察組白細胞計數顯著低于對照組,差異顯著有統計學意義(P<0.05),進一步證實了以上觀點。

患者受到病毒感染后,病情出現惡化,累及其他系統和重要器官,出現病毒型感染,部分患者骨髓造血功能受到影響,出現肝硬化,相關問題出現與患者體內白細胞異常存在密切關系。第二,病毒性肝病也會損害骨髓內肝細胞染色體,促使細胞分化異常。檢驗標本中WBC白細胞計數受到相關影響,研究表明,病毒性肝病患者血清檢驗中,白細胞計數出現降低。臨床中,將ALT 與AST 應用在肝病血清臨床診斷中,由于病毒性肝病患者細胞中的物質滲透在血清中,使得相關物質的濃度獲得提升[4]。此外,也考慮到肝臟組織發生病變后,引發合成能力不足,使得肝臟合成物質在血清中的濃度降低,相關合成物質主要檢查ALB 和CHE。最后考慮代謝原因對肝臟系統造成的實際影響。肝臟受損的直接后果是降低代謝功能,使得患者肝臟正常代謝功能受阻,代謝產物會在血液中滯留,使得血清職工相關物質濃度顯著增加。相關指標則需要進一步觀察TBIL 和CGT。

病毒性肝病臨床診斷中,也引入了新指標如PA 和LAP,其中,PA 由肝臟直接合成,對PA 進行檢測能夠快速識別肝臟功能是否正常,將其應用在疾病診斷中具有敏感性較強特征。但是相關物質的半衰期較短,僅僅為12 h,臨床檢驗中,應重視LAP 在血漿中濃度降低較快這一結論。LAP具體指分布在肝臟毛細血管中的上皮細胞,對不同類型病毒性肝病患者相關物質進行檢驗,均發現血清中LAP 濃度升高情況,應對此提高研究力度。根據報道,患者出現病毒性肝炎后,LAP 的特異性為0.515、敏感性則為0.873,與本次研究中ALT 和膽紅素比較特異性較差。

本次研究選擇總膽紅素和ALT 作為生化檢驗指標,膽紅素是人體膽汁中的主要色素,屬于肝功能的重要指標,用于判定黃疸疾病。膽紅素具有一定毒性,當相關物質進入到血液中,會形成膽紅素-清蛋白復合物,即間接膽紅素。此外,膽紅素進入肝臟后與肝內Y 蛋白與Z蛋白結合成全新物質,相關過程可逆。在肝功能生化指標檢驗中,膽紅素正常指標參考如下:總膽紅素3.42 ~20.5μmol/L;直接膽紅素0 ~6.84μmol/L。正常情況下,ALT 在肝細胞中的濃度比血清中高104 倍,通過檢驗與觀察可得到以下結論,即1%肝細胞壞死可導致血清濃度升高1 倍,在急性肝炎檢測中陽性率可達到80%~100%,但是,AST 在心肌中的濃度較高。值得注意的是,在肝臟疾病的診斷中應首先排除心臟疾病患者,以確保疾病診斷準確性。ALT 80%以上在肝細胞線粒體內,一般情況下,當患者出現肝臟損傷后,血液中的ALT 明顯升高,此時患者肝細胞嚴重壞死。當線粒體中AST 釋放到血液中,血清轉氨酶增加的幅度與患者肝臟病變的程度具有一致性,但是隨著病情的加劇,部分患者膽紅素不斷增高,而轉氨酶卻出現不同程度降低,這種情況也被稱之為酶膽分離,此時肝細胞出現損傷,相關人員在臨床生化檢驗中應對這一現象提高重視力度。目前,檢驗人員多使用肝組織電鏡、免疫組化檢測和Knodell HAI 計分系統,對病毒性肝炎的病原、疾病原因和肝臟纖維化程度進行分析,為疾病診斷提供可靠數據參考。

考慮到肝臟在血清總蛋白和白蛋白的合成中具有促進作用,因此臨床檢驗中,血小板計數指標的重要性不可忽略,可將其應用在病毒性肝病的臨床診斷中。

病毒性肝病生化檢驗項目主要包括以下內容,即肝功能檢查、ALT、ST、WBC、PLT、血清膽固醇、蛋白質濃度和血清Ⅲ型膠原蛋白、膽紅素。本文實驗研究中,選取其中ALT、WBC、PLT 和膽紅素[5]。一般情況下,病毒性肝炎患者中,血象白細胞總數處于偏低水平、淋巴細胞明顯增多,偶爾可見異常淋巴細胞。慢性輕微病毒感染患者中,血小板計數減少;針對重癥肝炎患者而言,出現白細胞計數和中性粒細胞計數增多情況。血清酶測定中,經常應用的指標有ALT 和AST,相關指標在病毒性肝炎潛伏期、發病初期和隱性感染者中具有增加趨勢。

本文研究選取2020 年1 月—12 月我院血液常規檢驗人員臨床資料,將其分為兩組,其中對照組為肝臟各項功能正常人員,觀察組則為患有病毒性肝患者員,比較兩組PLT、WBC、總膽紅素和ALT。結果表明:觀察組PLT、WBC 均低于對照組;ALT 和總膽紅素均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,病毒性肝病臨床診斷中,血液常規和生化檢驗項目具有重要指導作用,醫護人員通過了解PLT、WBC、總膽紅素、ALT 等指標,可為病毒性肝臟疾病確診提供參考依據。