情志護理對精神科患者的護理效果分析

李文嫻,湯明文,張 潔,劉壽娟(通訊作者)

(南京腦科醫院精神一科 江蘇 南京 210029)

精神科疾病大多發生于青壯年時期,有嚴重的意志、思維、心理、情感等障礙,逐漸趨于慢性化發展,致死率和疾病的復發率均較高,通常會伴隨自殺、傷害他人等危險行為[1]。患者的行為異常、性格和語言均表現為異常狀態,加上其意識長時間處于亢奮的異常狀態下,嚴重威脅到身邊人員[2]。情志護理的干預措施,能夠通過護理人員的姿勢、態度、形式、語言、表情和氣質等,增強患者戰勝疾病的信心,解除其存在的顧慮和煩惱,積極改善患者的不良負性心理情緒,幫助其在最佳心理條件下完成護理工作,對患者疾病的康復有一定促進性作用。本研究對2019 年12 月—2020 年12 月的共72 例精神科患者,采用情志護理的干預方式,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

2019 年12 月—2020 年12 月 選 擇 我 院 精 神 科 患者72 例,隨機分為觀察組(情志護理)及對照組(常規護理干預)均為36 例。所有患者家屬均簽署知情同意書。排除標準:難以堅持完成此次治療;嚴重軀體疾病者。納入標準:連續住院1 個月時間以上;病情相對穩定,維持用藥;符合CCMD-3 關于精神分裂癥殘留型的診斷標準。觀察組年齡18 ~60 歲,平均年齡(39.5±9.3)歲,均為女性;對照組年齡18 ~60 歲,平均年齡(39.8±9.2)歲,均為女性。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予常規護理。在患者病情發作時,密切觀察其病情變化,做好自傷、對他人攻擊,自殺等安全防范措施,詳細把相關記錄告知其主管醫生。

1.2.2 觀察組 給予情志護理。(1)音樂護理:按照患者自身的特點,以及病情的程度,實施音樂治療。對情緒高漲者選取抒情、低沉的歌曲,調節陰陽平衡、患者的情緒;對情緒抑郁者,選擇歡快的歌曲,用于實現情志護理。(2)語言護理:護士和患者進行情感、思想交流的關鍵工具和媒介,就是語言,應用于出院指導、病史采集和健康教育的全過程中。另外,也可用語言評價護士工作,表達他們的心聲。因此,要求護理人員注意語言修養,有精湛的技術、廣博的護理知識,注重語言的藝術、靈活、保護和科學性,注重語言修養。促進患者疾病康復,心理狀態獲得最佳的治療和護理效果。(3)有益的工娛治療護理:鼓勵患者多多和社會接觸,參與集體活動,減輕衰退。同時組織患者進行健美操、廣播體操、做游戲、健身器活動、打撲克牌、看電視等勞動、文娛體育活動,活躍患者的情緒,建立起學習制度,提升其適應社會的能力,豐富精神生活,是情志護理的關鍵環節。

1.3 觀察指標

比較患者的心理狀態評分、認知功能情況、風險事件發生率等。(1)心理狀態:抑郁自評量表(SDS),SDS 分界值≥53 分;焦慮自評量表(SAS),SAS 分界值≥50 分;值愈高患者負性心理越嚴重[3]。(2)認知功能評分:采用(NCSE)神經行為認知狀態檢查量表,主要包含空間結構、記憶、定向、專注、計算、推理、語言、判斷能力,以及認知領域水平、復述、命名等,嚴格依據NCSE 手冊,選擇單盲法進行專人評測[4]。(3)風險事件發生率:主要包含攻擊他人、自殺、自傷等[5]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計軟件進行數據處理。正態分布的計量資料采用均數±標準差(± s)表示,組間比較采用t檢驗,計數資料用頻數和百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 兩組心理狀態評分比較

干預前兩組心理評分差異無統計學意義(P>0.05),干預后觀察組的SAS、SDS 的評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組心理狀態評分比較(± s,分)

表1 兩組心理狀態評分比較(± s,分)

組別 時間 例數 SDS SAS觀察組 干預前 36 38.88±4.15 35.48±3.15干預后 14.26±1.03 14.23±1.02對照組 干預前 36 38.89±4.12 35.44±3.13干預后 32.91±2.01 31.08±3.21干預前t 0.010 0.054干預前P 0.991 0.956干預后t 7.155 6.164干預后P 0.000 0.000

2.2 兩組患者NCSE 得分比較

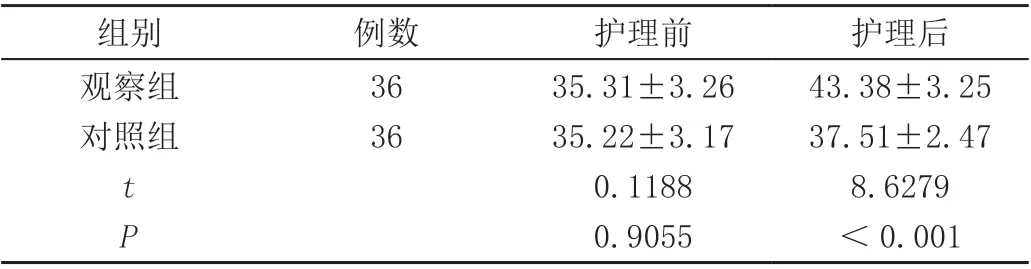

兩組護理前比較差異無統計學意義(P>0.05);護理后觀察組NCSE 高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者NCSE 得分比較(± s,分)

表2 兩組患者NCSE 得分比較(± s,分)

組別 例數 護理前 護理后觀察組對照組36 36 tP 35.31±3.26 35.22±3.17 0.1188 0.9055 43.38±3.25 37.51±2.47 8.6279<0.001

2.3 兩組風險事件發生率比較

觀察組的攻擊他人、輕生、自我傷害等風險事件總發生率2例(5.56%)低于對照組的9例(27.00%)(P<0.05),見表3。

表3 兩組風險事件發生率比較[n(%)]

3.討論

精神科患者的病情較為復雜,通常存在攻擊他人、輕生、自我傷害等危險行為,顯著加大臨床上的護理工作難度,且預后差、病程反復遷延,對人類健康產生嚴重威脅。通過有效、規律的藥物治療,能夠控制住患者的病情進展,但是難以促進患者社會功能的恢復[6]。相應的因患者疾病的發生發展,出現緊張、害怕、悲觀、焦慮等不良負性心理情緒,嚴重者出現自殺、自殘等極端行為,多數患者需長時間治療,阻礙其生活和工作,給家庭、生活帶來較大負擔,故難以保證治療效果。所以,臨床上選擇積極有效的治療方式和護理干預效果極為重要,減少疾病帶給患者負面影響,糾正其不良心理,促進患者疾病的康復。

情志是人對客觀事物應答反應,也是一種心理活動形式,屬于正常生理活動范圍,通過悲、恐、驚、喜、怒、憂、思等情志形式表現出來。但是需要注意,劇烈、持續、突然的情志刺激,將造成患者異常的病理和生理變化。臨床上護理的目的,就是提高生命質量,滿足其生命全過程。主要任務是照護患者、指導康復,并參與診治,預防疾病的同時,維護人們的身心健康[7]。而情志護理,是整體護理和中醫學理論結合的產物,是常用于中醫中的護理干預方式,主張密切關注患者心理變化,充分在治療中應用“辨證施護”“相生相克”觀點,做出相應的干預措施,以促進患者疾病的康復,努力維持其情志的穩定。在精神科患者中積極的應用情志護理的干預措施,較常規護理方式輔助性干預,以及缺乏風險防范、管理等意識,取得的臨床療效不顯著,易引起護患糾紛等不足,中醫情志護理康復情況得分顯著提升,心理狀況得分明顯性降低。

本研究中,干預后觀察組的SAS、SDS 的評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。顯示應用情志護理的措施,情志的變化能夠造成、臟腑陰陽和氣血失調,以及人們機體氣機的紊亂,發生負性心理狀態。護理人員在實施中醫情志護理之后,能夠有效帶動患者的心境,促使其保持良好的情志,能夠通過相應的音樂、語言、工娛治療護理等方式,顯著患者的各種焦慮、煩躁、不安等不良負性心理情緒,改善精神疾病癥狀;觀察組及對照組護理前NCSE 總分無差異(P>0.05),但是護理后觀察組高于對照組(P<0.05)。顯示應用情志護理的措施,能夠便于患者明確自身疾病類型,處于歡快、愉悅的氛圍中,主動配合治療,接觸不利于疾病康復負性心理,積極參與到相應調護措施中,始終保持良好的心境,緩解負性心理,提升康復效果;觀察組的攻擊他人、輕生、自我傷害等風險事件總發生率2 例(5.56%)低于對照組9 例(27.00%)。經此次研究結果證實,對精神科患者,采用情志護理的干預方式,通過相應的音樂、語言和有益的工娛治療護理等措施,改善患者風險事件的出現,以及認知功能和不良心理,取得的作用顯著、意義重大。

綜上所述,針對精神科患者,采用情志護理的干預方式,可顯著改善患者的認知功能,安全性較高,同時改善患者不良負性心理情緒,降低臨床上風險事件的發生率,具有很好的應用價值。