基于DEA-Malmquist指數的我國區域物流綜合效率評價研究

崔望妮

(西安郵電大學現代郵政學院,陜西 西安 710061)

一、引言

近年來,隨著我國國民經濟的飛速發展,物流業逐步發展壯大,作為區域經濟發展的基礎,物流業對制造業、商貿業和其他產業的發展起到重要的支撐作用[1]。經過一段時期的高速發展后,目前我國物流市場逐步趨于穩定,社會物流需求增速持續放緩,物流業務量增速放緩,物流業面臨著物流成本較高而物流效率偏低的主要矛盾,降本增效和轉型升級作為物流業的戰略方向被提上日程[2]。與此同時,由于各個地區政策法規、產業布局、基礎設施建設、經濟環境、技術環境等因素的不同,使得我國區域間物流發展差異化明顯,物流業在不同區域間發展不平衡的矛盾日益突出。

物流效率是評價物流業整體發展狀況的基礎指標,準確把控物流效率是提升物流效率的重要前提[3]。目前學者們主要從企業維度、行業維度、區域維度三個角度研究探討物流效率問題,企業維度主要針對上市物流公司經營效率的分析,行業維度主要針對不同行業的物流效率進行分析,區域維度主要從不同省市區域的規模效率進行分析[4],相關研究成果對我國物流業的發展具有重要的指導意義。由于研究范圍、維度,以及方法的差異,研究結果也存在一定偏差,現階段對于區域物流的研究更多聚焦于對不同區域、不同城市物流產業效率差異的分析,但其對物流綜合效率產生差異化的根本問題及其內在機制研究不足。基于此,本文運用DEA-Malmquist指數模型,以31個省市最近9年的物流業總里程、從業人員、固定資產投資總額作為輸入指標,貨物周轉量、行業生產總值作為輸出指標,建立指標評價體系,對物流業在不同樣本區域的技術效率、純技術效率、規模效率以及全要素生產率等進行實證分析,并從政府、企業以及技術等角度提出我國區域物流均衡發展的對策和建議,對于改善我國物流業在不同區域內發展差異化問題,對于區域物流均衡發展都具有非常積極的指導和促進作用。

二、研究方法

DEA模型是一種非參數統計方法,主要用以評價具有相同類型的多投入及多產出決策單元在技術有效性層面能否達到要求。根據相關研究結論,DEA模型中常用模型包括CCR模型、BBC模型、C2GS2 模型、FG 模型、CCW 模型等[5]。本文選用BBC模型和Malmquist指數來進行計算。

BBC模型的公式[6]為:

Max(θ)

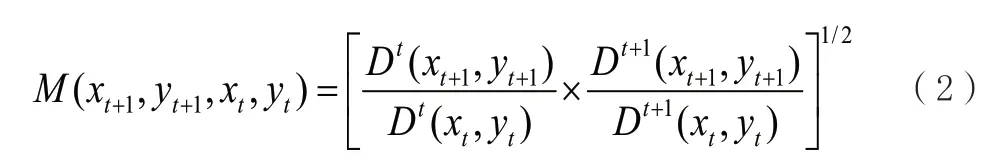

Malmquist指數的公式[7]為:

式(2)中,當M>1時,說明從t時到t+1時期,該決策單元(DMU)的全要素生產率處于不斷增加的狀態,即生產力在不斷地進步;當M值<1,說明該決策單元(DMU)的全要素生產率處于不斷下降的狀態,表示生產力開始不斷倒退;當M=1時,說明生產力沒有發生變化。Malmquist指數能夠運用面板數據,對區域物流的績效進行縱向分析,彌補了CCR模型的只能做靜態分析的缺陷。

三、變量選擇、數據來源及模型構建

1.變量選擇

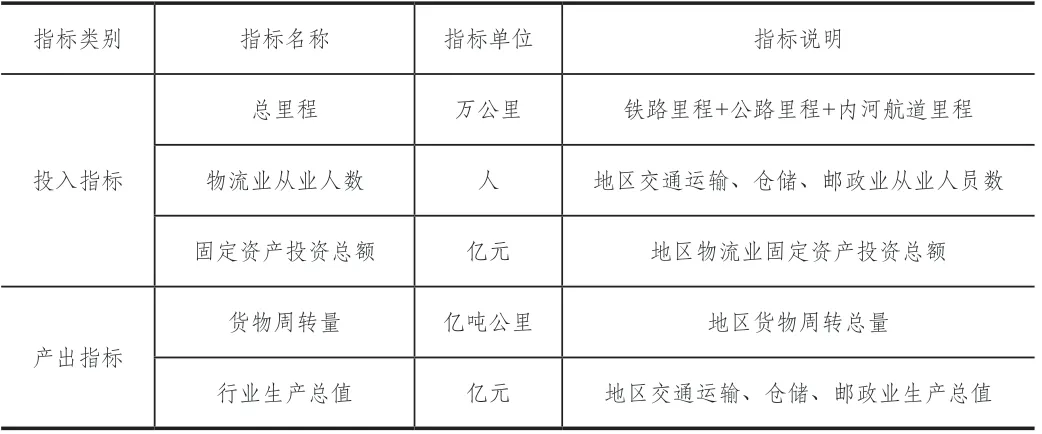

通過閱讀相關文獻,分析總結現有的綜合效率指標評價體系,本文選取3個投入指標,2個產出指標,作為反映區域物流綜合效率的評價指標。如表1所示,選取物流業的總里程、從業人數、固定資產投資總額作為投入指標,貨物周轉量、行業生產總值作為產出指標進行區域物流綜合效率評價。

表1 全國31個省市區域物流投入產出指標

2.數據來源

本文選取2009年~2017年全國31個省市的物流業投入產出指標值的數據,數據主要來源于國家統計局各年度的《中國統計年鑒》。現階段中國物流業沒有相對應的數據統計來源,鑒于物流業與交通運輸(除客運業)、倉儲和郵政業的交叉融合程度較深,因此本文選取交通運輸(除客運業)、倉儲和郵政業的相關指標來反映中國物流業總體發展水平[8]。

3.實證研究

(1)各省市物流效率分析

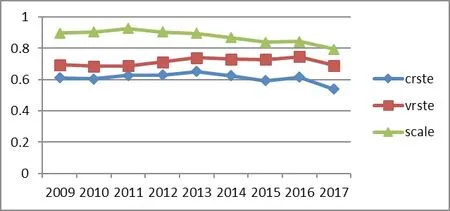

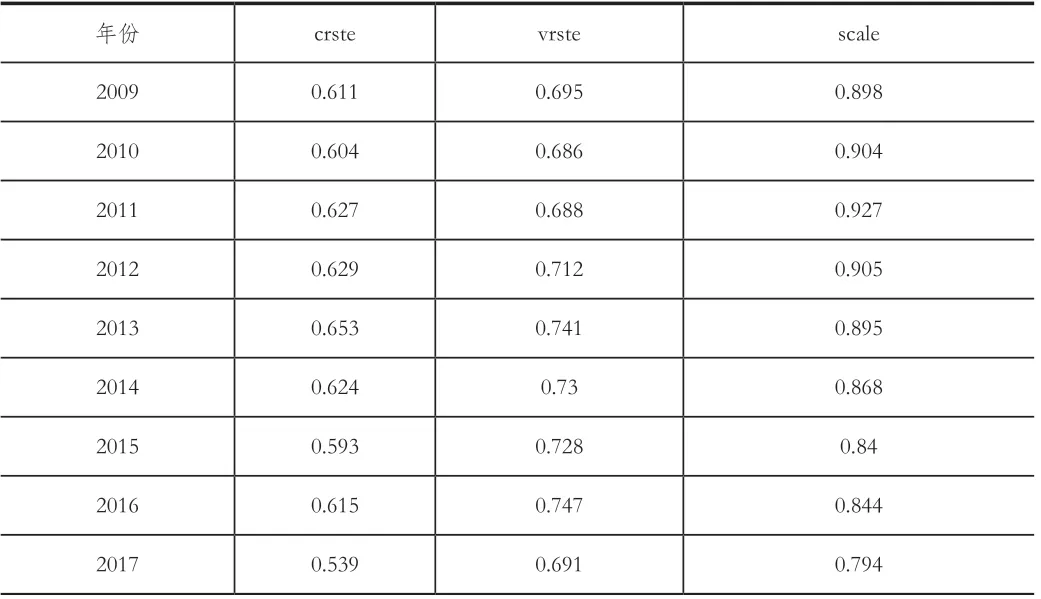

把整理后的數據帶入DEAP2.1軟件,分別計算2009年~2017年31個省市的技術績效(Crste)、純技術績效(Vrste)和規模績效(Scale),結果見圖1和表2 。

圖1 2009年~2017年31個省市物流業平均效率值變化趨勢

根據圖1和表2所示,分別從技術效率、純技術效率以及規模效率三個方面對31個省市2009年~2017年物流業綜合效率進行分析,結果如下:

表2 2009年~2017年31個省市物流業平均效率值變化趨勢

① 技術效率分析

從圖1來看,2009年~2013年31個省市物流業的技術效率呈緩慢增長趨勢,2013年之后,有所下降,在2016年上升后,2017年繼續下降,說明區域物流產業效率達到較高水平而難以繼續平穩增長,進入物流業平穩發展的新常態。

② 純技術效率分析

從整體來看,31個省市物流業的純技術效率優于技術效率,說明物流產業的發展更依賴純技術的因素。從時間角度來看,純技術效率從2009年~2017年期間略有起伏,總體仍呈現緩慢提升趨勢,但2017年的純技術效率略低于2009年,說明一種可能性:在物流技術迅猛發展的這一階段,物流純技術規模的效率提升難度增大,技術創新增速放緩。

③規模效率分析

從整體來看,31個省市物流產業的規模效率優于純技術效率和技術效率,說明物流產業的快速發展明顯更依賴于產業的規模化發展,但由圖1可見,31個省市物流產業的規模效率從2009年上升到2011年后,開始呈現緩慢下降趨勢。而隨著技術效率增速達到較高水平轉而進入新常態后,規模效率也隨之下降。

(2)各省市效率概況分析

將31個省市2009年~2017年的數據匯總后,運用BBC模型,帶入DEAP2.1軟件中,可得31個省市9年來的總效率、純技術效率、規模效率以及規模狀況,具體如表3所示。

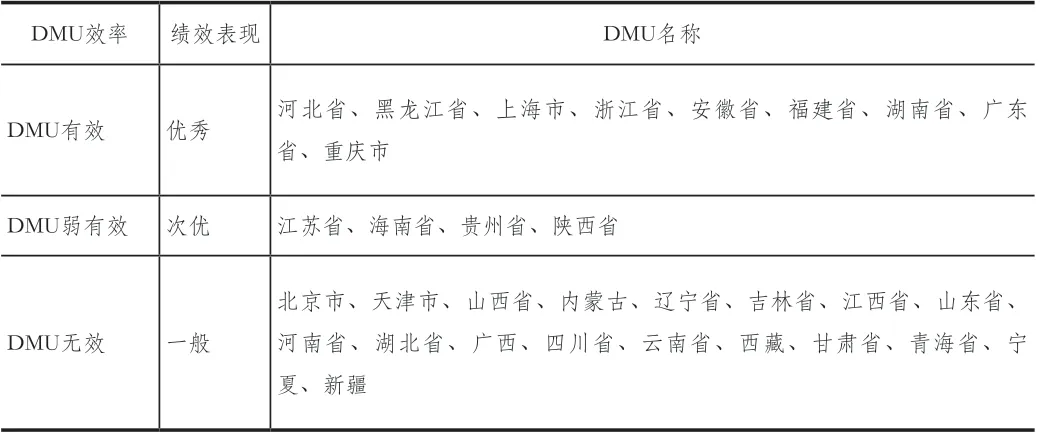

由技術效率角度來看,從表3可知,整個物流行業的平均技術效率為0.857,行業內差異較大,標準差達到0.143。其中,河北省、黑龍江省、上海市、浙江省、安徽省、福建省、湖南省、廣東省、重慶市的效率達到了1,處在效率前沿面上,可歸為DMU有效,說明無論是在技術上還是在規模上這些區域的資源利用達到了最優狀態;另外,貴州省、海南省、江蘇省、陜西省的純技術效率達到1,但技術效率和規模效率未達到,說明這些地區在規模效率等方面有待改進,可歸為DMU弱效;技術效率、純技術效率、規模效率值都小于1,共計18個省市,說明其在純技術效率和規模效率上都有待提升和改進。具體如表4所示。

表3 9年間31個省市物流業效率分布情況表

表4 DMU有效分類表

(3)全要素生產率分析

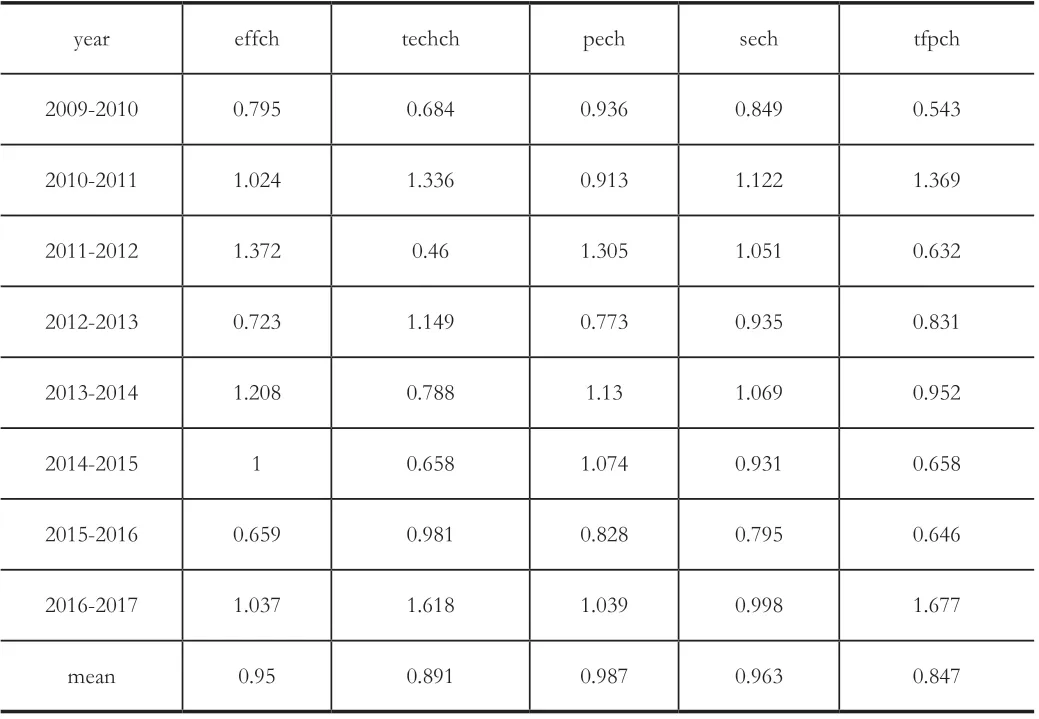

本文利用DEAP2.1分析31個省市物流業2009年~2017年全要素生產率綜合情況,如表5所示。

表5 2009年~2017年31個省市物流業全要素生產率綜合情況表

從全要素生產率的角度來看,如表5所示,從2009年~2017年這9年間,全要素生產率總體出于上升趨勢,在2011年~2012年、2014年~2016年期間有所下降。全要素生產率的變動趨勢與技術進步的變動趨勢大體是一致的,而技術效率的變動跟技術進步的變動在2010年~2015年間呈現一升一降的波動。全要素生產率的變動是由技術效率的變動和技術進步的共同作用,說明我國各省市區域的技術和技術效率進步沒有得到較好的協調。

從技術效率的角度來看,除2011年~2012年,技術效率的變動趨勢與全要素生產率的變動趨勢相反,說明全要素生產率受技術效率的影響較小。但從2012年之后,技術效率的變動趨勢與全要素生產率的變動趨勢基本一致,說明從2012年開始,各省市已經比較重視技術創新。

由于純技術效率的變動和規模效率的變動共同作用可以引起技術效率的變動,從表5可知,純技術效率與規模效率的變動趨勢在2009年~2011年之間幾乎是相反的,說明這一時期,各省市區域的物流產業純技術效率與規模效率協調性不好,但在2012年之后,兩者趨勢幾乎相同,說明這一時期各省市區域的物流產業純技術效率與規模效率協調性較好,從而使得它們能夠共同對技術效率的變動發揮很好的作用。說明我國物流產業的技術創新不斷發展,但與規模效率的協調性還有待穩定,未來需要持續重視技術創新,并致力于協調純技術效率與規模效率的一致性。

四、結論與建議

本文運用DEA-Malmquist指數方法,選取3個投入指標,2個產出指標,構建了基于DEA-Malmquist指數的區域物流綜合效率評價體系,對我國31個省市的物流績效進行評價和分析,得出了以下結論:第一,我國區域物流產業效率達到較高水平而難以繼續平穩增長,進入物流業平穩發展的新常態。第二,物流純技術規模的效率提升難度增大,技術創新增速放緩,隨著技術效率增速達到較高水平轉而進入新常態后,規模效率也隨之下降。第三,上海市、浙江省等9個省市的技術效率和規模效率達到最優狀態,貴州省等4個省市在規模效率等方面有待改進;其余18個省市的純技術效率和規模效率上都有待提升和改進。第四,從2012年開始我國各省市已經比較重視技術創新,但各省市區域的技術效率和技術進步沒有得到較好的協調。

綜合以上分析,對我國區域物流協調發展提出以下幾點建議:

第一,政府加大物流行業相關政策扶持力度。伴隨著物流業進入平穩發展的新常態,政府應優化物流業發展的政策環境,利用稅收減免、技術支持、財政補貼、金融支持等政策扶持手段[9],著力解決物流企業因成本過高的體制機制問題。同時,應加快物流產業在區域間的布局,加快建設貫穿物流供應鏈各個環節的產業集群,為物流企業發展提供開放包容的競爭環境,促進物流行業降本增效和轉型升級。

第二,建立區域物流協調機制,加速物流產業與區域經濟相融合。對于純技術效率和規模效率都比較低的地區,要以提升物流技術水平和生產規模為重點目標,注重技術和人才的引進,建立基于信息化、集約化、智慧化、綠色化的物流業協調發展服務體系[10],提升物流業規模經濟效率,保持物流產業競爭優勢。對于規模效率較低的區域,應著重加強與區域內的制造業、商貿服務業等行業的聯系,合理配置物流資源,發揮產業集群的優勢,提升物流綜合效率。

第三,建設依托智慧物流服務體系的供應鏈信息服務共享平臺。隨著新零售時代的到來,“線上線下一體化”服務將全面影響物流業的發展,依托智慧物流的供應鏈信息共享平臺將貫穿整個物流供應鏈服務體系的各個環節,以物流需求為導向的信息共享平臺將成為物流業發展的重要基礎,無論是物流業內部的資源整合,或者是向物流產業鏈上下游的延伸,都為物流業的發展帶來新的機遇[11]。物流企業應緊抓時代發展機遇,在信息共享平臺和大數據等創新技術的支持下,提升企業管理水平、技術水平和服務水平,協調整合不同區域的資源,統籌規劃長遠發展,平衡區域物流的綜合效率和服務水平。

第四,緊抓智慧物流科技發展機遇,加快物流業基礎設施建設,促進物流業區域物流高質量發展。2016年至今,隨著物聯網、大數據與云計算、人工智能(AI)、5G、區塊鏈等軟硬融合的新技術在物流業的應用[12],對物流業的發展帶來顛覆性變革。一方面是智能分揀機器人、智能機械臂、AGV小車、無人車、無人機、智能快遞柜、“貨到人”等智慧物流硬件基礎設施不斷突破,貫穿倉儲、運輸、配送各環節的物流產業鏈在進行著智能化、無人化革新,以智能倉儲、物流自動駕駛、物流無人機為代表的物流科技協同運作,推動物流網絡實現高效運轉;另一方面在大數據和人工智能等技術的背景下,線上線下的數據深度整合,形成一套完善的數據產業鏈系統來進行庫存管理、需求預測等,打造基于物聯網與大數據的整合供應鏈信息共享平臺,推動物流行業智慧化發展[13]。智慧物流技術的不斷發展,對物流業總體發展起到變革性的促進作用,物流行業應抓住技術變革帶來的行業發展機遇,實現區域物流全面均衡發展,從而促進物流業高質量發展。