內鏡下黏膜剝離術與內鏡下黏膜切除術治療上消化道早期癌和癌前病變對比分析

孫會瀟

(河南省鄭州市第一人民醫院消化內科 鄭州450004)

上消化道早期癌是指無淋巴結轉移,病變僅局限于黏膜或黏膜下層。目前該病以外科根治性切除術治療為主,患者5年生存率>90%,但根治性手術治療會影響患者生理功能,對上消化道正常解剖結構影響較大,術后并發癥多,不利于患者恢復[1]。近年來內鏡技術在臨床逐漸應用,內鏡下黏膜剝離術(ESD)和內鏡下黏膜切除術(EMR)已在上消化道早期癌和癌前病變治療中不斷應用,但目前臨床上針對采取上述何種術式治療仍未形成統一定論[2~3]。鑒于此,本研究將對比ESD與EMR治療上消化道早期癌和癌前病變的效果,以期為上消化道早期癌和癌前病變提供更為有效、科學的治療方案。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018年1月~2021年1月我院治療的80例上消化道早期癌和癌前病變患者,按隨機數字表法分為ESD組與EMR組,各40例。ESD組男22例,女18例;年齡36~78歲,平均年齡(61.08±3.68)歲;病變直徑0.8~2.5 cm,平均病變直徑(1.67±0.41)cm;病變最大徑≥2 cm的患者16例;病變位置:食管、胃底、胃體、胃竇及賁門各12例、4例、10例、6例、8例。EMR組男24例,女16例;年齡34~76歲,平均年齡(61.13±3.64)歲;病變直徑0.8~2.7 cm,平均病變直徑(1.68±0.39)cm;病變最大徑≥2 cm的患者18例;病變位置:食管、胃底、胃體、胃竇及賁門各13例、5例、9例、6例、7例。兩組一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究獲醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 入組標準 (1)納入標準:經影像學及活組織檢查確診;具有ESD與EMR治療適應證;精神狀態良好,治療依從性較高,簽署知情同意書。(2)排除標準:合并免疫系統疾病;凝血功能障礙;合并多種急慢性疾病。

1.3 手術方法

1.3.1 術前準備 術前兩組均進行常規檢查,術前7 d停用抗凝劑、抗血小板聚集藥物,并依據患者凝血情況調整,術前禁食禁飲8 h,術中給予心電監護,患者取左側臥位,行全身麻醉。

1.3.2 EMR組采用EMR治療 依據術前檢查結果對患者進行評估,將1:10 000腎上腺素混合美蘭注射于黏膜下,于內鏡下暴露肌層、病變黏膜,對隆起病灶部位采用圈套器及高頻電切刀切除,采用分片切除方法完成對組織直徑>2 cm的切除處理。術后第1天禁食,并實施常規抗生素及質子泵抑制劑治療。

1.3.3 ESD組采用ESD治療 確定病灶部位,隨后行氬離子凝固術治療,準確定位并對病灶部位進行標記,通過HOOK刀完成切割,暴露病灶部位,剝離時需要沿著病灶邊緣進行,剝離即將結束后通過圈套器完成切除,術中創面小血管采用活檢鉗止血,必要時采用金屬鈦夾對創面進行夾閉處理。術后第1天禁食,并實施常規抗生素及質子泵抑制劑治療。

1.4 評價指標 (1)治療效果:統計兩組完全切除(切緣與基底部組織學無癌組織殘留)情況[4]。(2)統計兩組手術及住院時間。(3)并發癥:狹窄、出血及穿孔。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件分析數據,計數資料以%表示,用χ2檢驗;計量資料用(±s)表示,用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

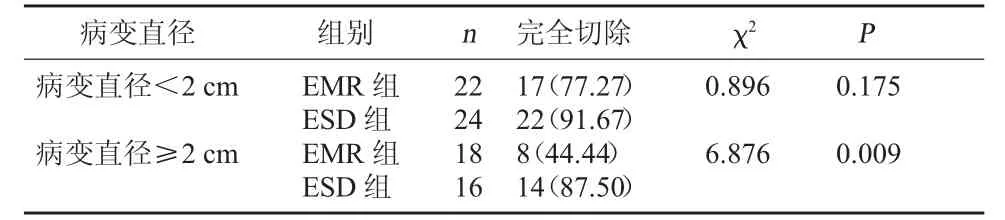

2.1 兩組治療效果對比 ESD組在病變直徑≥2cm中的完全切除率高于EMR組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組在病變直徑<2 cm中的完全切除率對比,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組治療效果對比[例(%)]

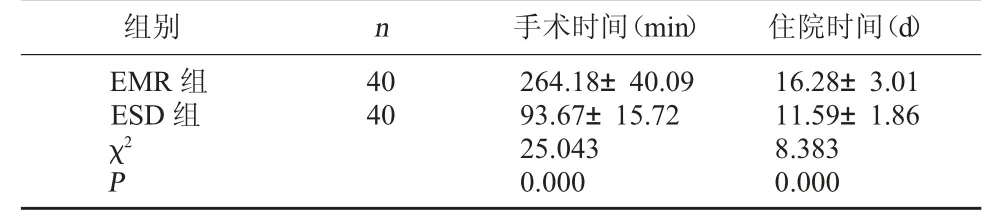

2.2 兩組手術及住院時間對比 ESD組手術及住院時間短于EMR組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術及住院時間對比(±s)

表2 兩組手術及住院時間對比(±s)

組別 n 手術時間(min) 住院時間(d)EMR組ESD組χ2 40 40 P 264.18±40.09 93.67±15.72 25.043 0.000 16.28±3.01 11.59±1.86 8.383 0.000

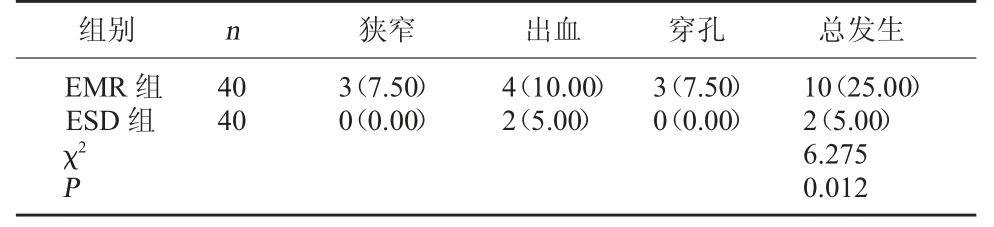

2.3 兩組并發癥對比 ESD組并發癥總發生率低于EMR組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組并發癥對比[例(%)]

3 討論

上消化道早期癌和癌前病變患者往往無典型癥狀,多為體檢發現,外科手術為治療上消化道早期癌和癌前病變的重要方法,雖然能夠將腫瘤切除,但具有創傷大、并發癥多等缺點。與常規外科手術相比,內鏡下手術治療具有微創優勢,主要包括ESD與EMR兩種術式。其中EMR在消化道病變的治療中應用廣泛,但將其用于較大范圍病灶切除中難以整塊切除,一次根除率不高,雖然能夠通過分次切除治療以提升根治效果,但非完整切除會導致患者術后復發風險增加[5~6]。

ESD是以EMR為基礎發展所得,最早于日本開展,主要通過內鏡檢查及染色,對癌前病變及癌灶范圍進行確定,隨后對病灶進行剝離,能夠取得與外科手術類似的效果[7]。與EMR相比,ESD能夠對較大病灶進行整塊剝離,提高一次性切除率,進而能夠獲得較為完整的病理組織,降低患者局部復發率,為患者后續治療提供依據[8~9]。本研究對比分析了ESD與EMR治療上消化道早期癌和癌前病變的效果,結果顯示ESD組在病變直徑≥2 cm中的完全切除率高于EMR組,ESD組手術及住院時間短于EMR組,ESD組并發癥總發生率低于EMR組;兩組在病變直徑<2 cm中的完全切除率對比相近。這提示ESD與EMR均可作為上消化道早期癌和癌前病變的有效方法,但與EMR相比,ESD手術耗時短、并發癥少,能夠加快患者術后恢復,用于直徑≥2 cm的病變中完全切除率較高。雖然本研究中ESD用于上消化道早期癌和癌前病變治療中取得了良好的療效,但臨床實際應用中需充分把握手術適應證,加強對ESD術后出血等并發癥的防治,加強對患者圍術期的預防性干預處理,如術前采用止血藥物等預防圍術期出血,術中采用鈦夾止血,術后尋找并處理殘留的裸露血管及出血點,以減少遲發性出血的發生[10]。本次研究病例數較少,且未對術后遠期效果進行觀察,故仍需后續大樣本量、多中心隨機對照研究以進一步證實ESD與EMR用于上消化道早期癌和癌前病變治療中的近期及遠期效果,以指導臨床治療。

綜上所述,ESD治療上消化道早期癌和癌前病變是安全可行的,具有手術耗時短、完全切除率高級并發癥少等優點,是治療上消化道早期癌和癌前病變的優選術式。