非物質文化遺產保護中的服務設計

——以“灶王爺傳說”為例

陳嬡琳

(湖州師范學院,浙江湖州 313000)

當對非物質文化遺產項目進行分析時,就會發現它們有一個共同的特點:把人作為承載者。非物質文化遺產是人們傳統生活方式的“活”體現。它被人們經由文本、聲音和其他方法不斷傳播。與此同時,非物質文化遺產是一個有生命的實體,它能夠不斷適應其創造者和持有者的歷史和社會演變,這也是非遺能夠存在至今的原因之一。

一、研究背景和概念

雖然非物質文化遺產是中國傳統文化的核心組成部分,但由于公眾意識和傳承人的缺乏、人才流失等原因,非物質文化遺產目前面臨諸多問題。“以灶王爺為主題的非物質文化遺產必須考慮到時代的普遍趨勢,并希望以人們有興趣看到的方式,進行充滿生機與活力的展示”。

(一)非遺保護方式

目前,非物質文化遺產保護主要有以下幾種模式:第一種是將非物質文化遺產融入文化產業,開發相關的文化IP,推出文化創意產品。在這種模式中,非遺為品牌提供了重要的文化附加價值,該類項目當前已經逐漸探索出一條成熟的品牌商業模式;第二種是為非物質文化遺產指定“繼承人”,采用“師徒傳承”“合作培養”等方式,為非遺建立一條傳承體系,但該種方式更多適用于表現形式較為明確,且有一定專業性的非遺項目。第三種是將非物質文化遺產的儀式或活動融入當地經濟,促進旅游與習俗傳承的雙向互動。在這種模式下,利用非遺不僅可以推動旅游業與該地區的經濟發展,還可以擴散非遺文化,從而促進習俗和文化的傳承。這種模式為非物質文化遺產項目的恢復和傳承以及節日文化的記憶提供了一種生活形態保護的手段。

(二)當前階段非遺傳承中的部分問題

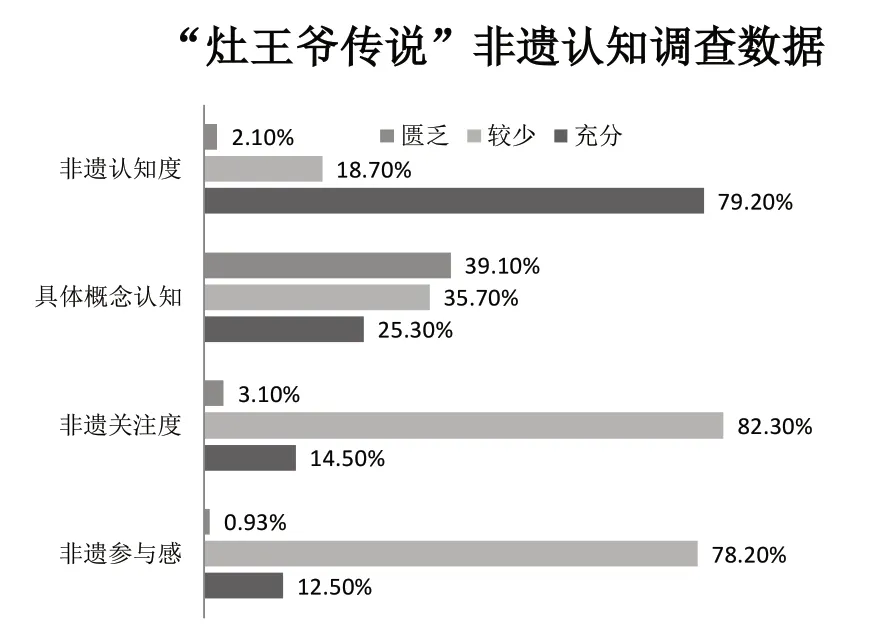

當前,公眾對相關問題的認識存在不足,非物質文化遺產缺乏傳承人。近年來,在各方共同努力下,在普及非物質文化遺產的基本概念方面已經取得了一些成就。但根據永信華韻和DIICH發布的《2018年中國網民對非物質文化遺產的認知和需求調查報告》,大部分人對非物質文化遺產的一些基本概念只是比較熟悉。在報告中,這些新的非物質文化遺產占了97.2%的回應,但文化遺產日(54.6%)和文化及自然遺產日(39.1%)在回應中所占的比例要小得多,說明這部分人對非物質文化遺產相關概念認識還不足。還有82.3%的受訪者表示沒有主動關注非物質文化遺產。

在傳統手段對非遺保護作用有限的大背景下,“活態傳承“的理念得到了廣泛認可。這種保護方式被普遍認為可以提供非物質文化遺產發展和創新的持續動力。在此基礎上,如何建立可持續的非物質文化遺產保護模式是值得進一步探索的關鍵問題。

(三)“灶王爺傳說”非物質文化遺產研究現狀

本文所選取的研究對象為北京市順義區張鎮“灶王爺傳說”非物質文化遺產。(省級非物質文化遺產項目,民間文學類,編號BJI-9,申報單位:順義區張鎮人民政府)

灶王爺的傳統文化在中國廣泛傳播:13個相關項目被列入中國非物質文化遺產名錄,覆蓋5個省、4個民族。這些非物質文化遺產中,既有采取口頭傳播的傳說(灶王爺傳說和灶王爺歷史)、社會習俗、儀式、節日(壯族祭祀灶王爺和灶王爺節),也有傳統工藝(回川木灶王爺牌匾)的形式。“中國自古以來的小年敬拜灶王爺的習俗可以回溯到秦朝,當時的人在四月、蒲月、六月進行灶王爺的祭祀典禮,這種祭品通常是牲畜。經過漢、北、南、宋三代的發展和演變,這一儀式每年舉行一次,祭祀變成了精神和果實。明清時期,出現了灶王爺的紙像,并固定在每個家庭廚房的灶臺上方”。中國北方大多在農歷臘月二十三日舉行祭灶儀式,而南方地區則多安排在后一天舉行,作為小年(中國傳統的小年節)的一項主要活動。如今,雖然人們依然會有小年慶祝活動,但通過調查后可以看出(見文末圖1),對大多數人,特別是城市居民來說,灶王爺已經被降級為民間傳說中的一個若隱若現角色,對灶王爺精神內核的了解更是少之又少。鑒于這些情況,筆者認為可以借助服務設計的理論傳承非物質文化遺產,以大眾喜聞樂見的方式融入我們的生活。

圖1 非遺認知度調研情況

二、設計框架和流程

(一)非物質文化遺產傳承的設計原則

非物質文化遺產的保護并不意味著完全保存或復制古代傳統,也不意味著制作成“標本”供人們觀察和研究的。我們的設計應該“簡單地”提供一個有利的環境,在這個環境中,非物質文化遺產可以根據其創造者和持有者的期望和需求自由流動。首要原則是保持非物質文化遺產的活力,這與有形遺產不同,非物質文化遺產自身的動態性讓它能夠保持活力,這種性質允許它可以持續不斷地重新創造自己,從而不斷地反映其創造者和持有者的文化身份。為此,設計也應支持與鼓勵非物質文化遺產的傳承,鼓勵它在人們的生活中得到重塑;“第二個原則是保持非物質文化遺產以人為本的發展思路。非物質文化遺產依靠人,它往往不遵循任何固定的模式,非物質文化遺產是通過“自我啟蒙”的過程從人們的日常生活中傳承下來,這決定了它的性質“生活就是文化”。因此,非遺傳承必須緊密聯系群眾,增加群眾對非物質文化遺產的認知廣度和深度。

(二)服務設計思路

由于“灶王爺傳說”是以民間傳說與習俗為基礎,是“活”的形式。因此,“在傳承理念上需要要求非物質文化遺產回歸社區(人、物)、回歸生活,使非物質文化遺產在人們的日常生活中得到反映和傳承,最終實現非物質文化遺產橫向和縱向的傳承和發展”。

在中國傳統文化中,平日行好事、小年對灶王爺的敬拜是為了贏得神的青睞,來表達人們對來年順利的祈愿。在本研究中,對灶王爺文化保護實施的重要思路是將灶王爺的精神融入人們的日常生活。培養他們在日常社區生活中做好事的習慣,充分利用“社區的力量”維持整個服務系統。基于微信在中國人民認知中的高知名度和高使用率,因此將微信小程序選作記錄家庭善行的服務平臺。來鼓勵人們行善,將善行的數據和效果可視化,希望激勵人們做更多的好事,促使他們做更大的好事。

(三)APP平臺的接觸點設計

“隨著移動互聯網的普及,新媒體時代的到來,用戶的習慣發生了根本性的變化,新的行為出現了,例如熟人之間的‘點贊’行為。”“點贊”按鈕不僅是社交媒體平臺界面上的一個功能,也是人們表達自己和與熟人交流的一種重要方式。“點贊”和“被點贊”已經逐漸承擔了日常社交的重要目標。通過“點贊”也可以建立家庭和社會之間的良好關系,從而實現人們以社會意識的方式去過他們生活目標。

最終社區服務平臺由“首頁-活動廣場”“發布動態”“數據可視化”“家庭小隊”多個模塊組成。首頁-活動廣場模塊主要以卡片的形式出現在首頁,展示人們在生活中行善的點滴。當用戶在頁面中看到行善事卡片,可以通過“點贊”的形式標記“做過”“常做”“想做”;發布動態模塊主要有兩個功能:在線活動、允許用戶發布動態,均通過短視頻、圖片、文字和心情等方式來發布;數據可視化模塊為平臺主頁,體現“灶王”核心精神的頁面,這里的主頁主要仿照灶王向玉帝匯報時的賬冊功能,因為傳聞玉帝根據賬冊中好事記錄來決定下一年這個家庭的命運。平臺通過記錄所做過的好事數量,來積累分數。平臺的積分可以用來兌換各家小年用來祭祀“灶王”的虛擬“貢品”,這樣用戶可以通過“貢品”的數量與種類看到自己這一年的成果獲得成就感。或者看到好友的成果進行鼓勵,或進行相互的幫助,便加強了家庭間的聯系,從而促進可持續服務系統的形成。積分還可以兌換為祝福贈送給他人;家庭小隊模塊里用戶和家人一起創建團隊共同積分。理念源于灶王爺文化:每個家庭都有一個灶王爺。在這一過程中,用戶是以家庭的方式組合在一起的,這也符合灶王爺在傳統文化中的定義。

三、結語

本文希望通過服務設計方法,以網絡社區平臺為載體,敦促和鼓勵人們開展更多的善行,將灶王文化的核心精神融入人們的生活。“并通過人際關系的綁定將其發展為可持續的社區運作模式。”從服務設計角度去支持和催化非物質文化遺產,為其傳承提供必要的平臺與環境,也為非遺在當代社會的“活態傳承”理論增添新的實踐路徑。

附圖: