PCNL和RLU治療單側輸尿管上段嵌頓性結石的碎石效果分析

楊東明,甘均才,杜少雄

惠州市中醫醫院泌尿外科,廣東惠州 516001

輸尿管上段結石為泌尿臨床科常見的多發疾病,當前臨床中對于該疾病的治療方法較多,療效和適應證各不相同[1]。若病情發展,出現結石嵌頓,輸尿管病變黏膜和結石密切相連,則會大大增加治療難度[2]。通常情況下體外沖擊波碎石、藥物排石等保守治療方法效果甚微,須采取手術治療。

近年來隨著醫療技術的進步,泌尿科的手術技術不斷完善,微創的理念深入人心。經皮腎鏡取石術(PCNL)、腹腔鏡輸尿管切開取石(RLU)等手術技術在泌尿領域廣泛開展開來,使得傳統手術方法已逐漸被取代[3]。基于此,該文以2019年3月—2020年3月期間收治的68單側輸尿管上段嵌頓性結石患者為例,分別采取此兩種方法進行治療,旨在探究兩種方法的效果和區別,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

便利選取該院收治的68例單側輸尿管上段嵌頓性結石患者,用隨機數表法分為對照組和觀察組各34例。對照組男25例,女9例;年齡28~68歲,平均年齡(47.9±4.4)歲;平均病程(3.8±1.0)年。觀察組男26例,女8例;年齡29~67歲,平均年齡(46.9±4.3)歲;平均病程(3.6±0.9)年。在一般資料方面,兩組數據差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。該研究已經過倫理會批準,并取得患者家屬知情同意。

1.2 方法

對照組行RLU術治療:分別在患者腋中線、腋前線12肋尖和腋后線12肋間取操作孔。放入手術器械以除去腹膜脂肪組織。在腎下尋找輸尿管,游離到結石位置,在結石上部使用分離鉗將輸尿管夾住,避免結石移動[4]。

觀察組行PCNL術治療:使患者行膀胱結石位,將膀胱鏡逆向插進結石下部。改為腳低頭高位,取第10肋間和12肋下到肩胛間的區域進行穿刺,穿刺針通過腎后中盞入路,此時將輸尿管逆向插入無菌生理鹽水,以使“人工腎積水”形成實施定位穿刺。穿刺針穿向結石和其腎盞位置,如有尿液滴出則表明穿刺成功。經穿刺針鞘將斑馬導絲引進,經針鞘將筋膜、皮膚切開后拔出針鞘。采用筋膜擴張器擴大腎通道[5]。通過鏡體監測輸尿管上段結石、腎盂、腎盞等狀況。重新將導絲置入完畢后退鏡,確保套鞘固定完善,將原有導絲拔出。擊碎結石后將探桿取出。最后連接引流袋。

1.3 觀察指標

監測兩組患者手術前后血清CRP指標水平;記錄兩組患者的各項手術指標情況;統計兩組患者的并發癥情況并進行對比。

1.4 統計方法

2 結果

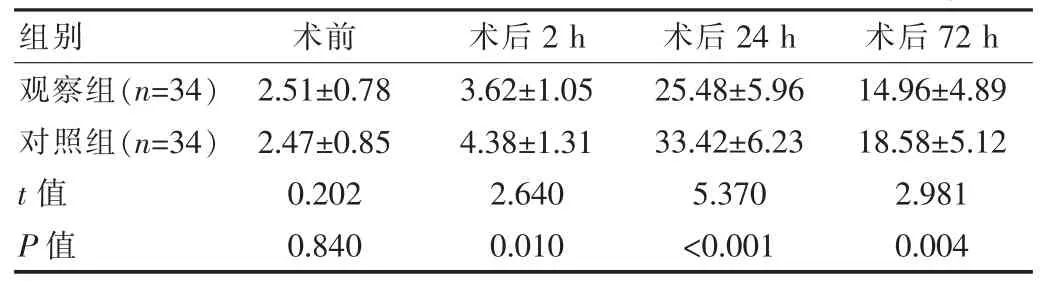

2.1 兩組患者手術前后血清CRP指標水平變化對比

兩組患者術前的血清CRP水平差異無統計學意義(P>0.05);術后2、24、72 h時間段中觀察組的血清CRP水平顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術前后血清CRP指標水平變化對比[(±s),mg/L]

表1 兩組患者手術前后血清CRP指標水平變化對比[(±s),mg/L]

組別 術前 術后2 h 術后24 h 術后72 h觀察組(n=34)對照組(n=34)t值P值2.51±0.78 2.47±0.85 0.202 0.840 3.62±1.05 4.38±1.31 2.640 0.010 25.48±5.96 33.42±6.23 5.370<0.001 14.96±4.89 18.58±5.12 2.981 0.004

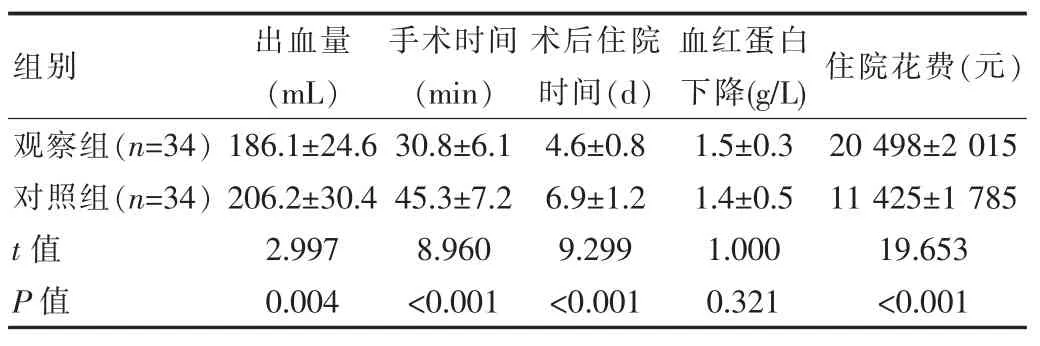

2.2 兩組患者手術情況對比

觀察組患者的出血量少于對照組,手術時長和住院時間均短于對照組,住院所用花費較對照組少,組間差異有統計學意義(P<0.05);血紅蛋白水平對比,組間差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組患者手術情況對比(±s)

表2 兩組患者手術情況對比(±s)

組別 出血量(mL)手術時間(min)術后住院時間(d)血紅蛋白 住院花費(元)下降(g/L)觀察組(n=34)對照組(n=34)t值P值186.1±24.6 206.2±30.4 2.997 0.004 30.8±6.1 45.3±7.2 8.960<0.001 4.6±0.8 6.9±1.2 9.299<0.001 1.5±0.3 1.4±0.5 1.000 0.321 20 498±2 015 11 425±1 785 19.653<0.001

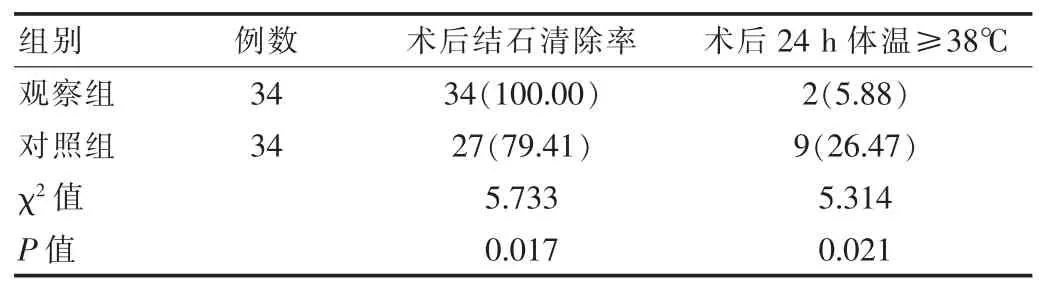

2.3 兩組患者術后結石清除率及24 h體溫情況對比

觀察組的術后結石清除率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組術后溫度超過38℃的例數少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者術后結石清除率及24 h體溫情況對比[n(%)]

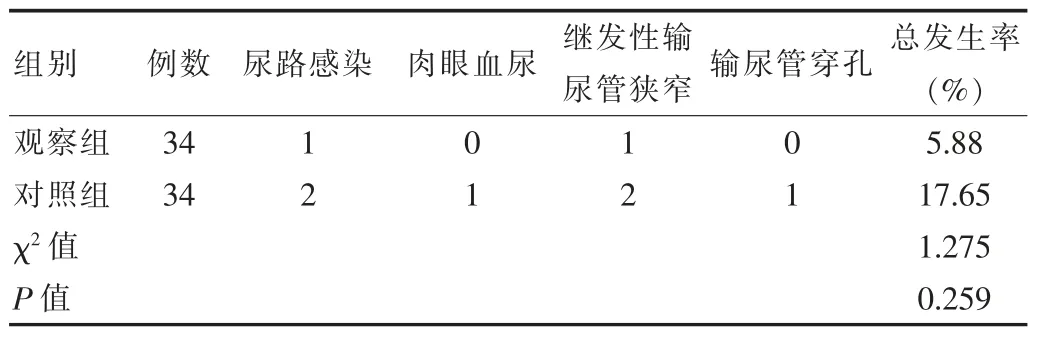

2.4 兩組患者術后并發癥概率對比

觀察組的并發癥概率低于對照組,差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組患者術后并發癥概率對比

3 討論

輸尿管結石上段的疾病較為復雜,尤其在出現嵌頓性結石后會引發不同程度的腎積水,使治療更加棘手[6]。對于此種情況若采取多次體外沖擊波碎石法治療可能會造成腎萎縮。在過去的很長一段時間內,臨床診治體外沖擊波的主要手段為開腹手術,該手術具有疼痛感強、創傷大的缺點,為患者帶去極大痛苦[7]。

近年來隨著醫學水平的進步,微創技術在泌尿外科手術中已有明確發展和應用,為嵌頓性輸尿管上段結石患者帶來福音。RVL和PCNL近乎取代開腹手術,但無論哪種手術均有各自優缺點。RLU是腹腔鏡下操作,操作簡便、創口小、對器械需求低以及恢復快是其主要優勢,對于距離腎盂遠端的結石尤為有效,效果同開腹治療相近[8]。但該法對操作者的技術和資歷要求較高,醫師須熟知腹膜、腎周筋膜和輸尿管的解剖走向[9]。如術中輸尿管顯著擴張,則可能發生結石被沖回腎盂狀況,或因腎積水而使輸尿管變形,進而導致手術直接失敗。在RLU手術中的操作須謹慎,不可強行進鏡,避免出血輸尿管斯脫等不良后果。

PCNL對于嵌頓性結石合并輸尿管黏膜息肉、水腫的處理效果尤佳,適合多發性結石等繁雜疾病情形[10]。有研究表明,PCNL術針對低位的輸尿管結石治療有一定局限性,僅治療L3以上的輸尿管結石有明顯優勢[11]。因嵌頓性輸尿管結石下方具有炎性息肉,上方輸尿管的擴張顯著,且由于腎臟積水,因而PCNL的通道建立和手術穿刺操作更加容易;腎造瘺的通道和角度大使得輸尿管的損傷大大降低[12]。此外,由于PCNL的通道較短,在碎石過程中完全、直接,對于輸尿管息肉、腎功能等各種問題無需過多考慮。但該手術中出血較為多見,采取定向穿刺能夠有效規避出血現象。

該文通過對單側輸尿管上段嵌頓性結石患者采取以上兩種手術方法治療研究發現,觀察組的手術時長明顯短于對照組,此結果表明PCNL術的操作更加便捷,難度相對更小,而RUL的鏡下操作不夠靈活。觀察組的住院時長短于對照組,此結果證實,PCNL術更有利于患者恢復,考慮同腎造瘺管大進而使得輸尿管損傷小原因有關。此外,對照組的術中出血量 (206.2±30.4)mL高于觀察組患者出血量(186.1±24.6)mL,這一結果提示,PCNL對于患者的操作創口更小。而觀察組的住院花費明顯多于對照組,此結果可能由于止血藥物和輸血藥物的使用有關。同時,觀察組術后體溫超過38℃例數(2例)少于對照組(9例),術后結石清除率(100.00%)高于對照組(79.41%)(P<0.05),血紅蛋白下降值(1.5±0.3)g/L相較對照組(1.4±0.5)g/L大(P>0.05)。由此表明,此兩種治療方法對于單側輸尿管上段嵌頓性結石的治療效果相近。此項結果同艾斯卡爾研究[13]中的結石清除率差異(觀察組93.84%,對照組88.24%,P=0.259)以及體溫異常人數差異(觀察組10例,對照組16例,P=0.236)的結果相同。

綜上所述,RUL和PCNL法治療單側輸尿管上段嵌頓性結石均有較好療效,但后者治療過程中患者創口小,恢復時間短,且安全性相對較高,值得推廣應用。