建構區中的“高架橋”

郭頌

背景

在“家鄉的變化”活動開展過程中,我請家長利用周末帶著孩子去尋找家鄉的新變化。幼兒有的找到了高樓,有的找到了美麗的云龍湖,有的找到了地鐵,還有的找到了三環高架橋。我請幼兒把找到的家鄉新變化用繪畫的方式記錄下來與大家分享,發現不少幼兒的作品表征和語言描述聚焦在了三環高架橋。關于三環高架橋的繪畫記錄展示和口頭分享也引起其他幼兒對高架橋的興趣,不少幼兒都想把三環高架橋搭出來。面對這一狀況,我積極思考如何支架幼兒對三環高架的建構。我一方面篩選了幼兒跟著家人觀察高架橋時拍的圖片,粘貼在建構區;另一方面和幼兒一起收集了多種低結構材料,如紙盒、雪花片、報紙、膠帶等,分類投放到建構區,以便幼兒取用。隨后,我便積極鼓勵幼兒自主設計和建構高架橋。

活動過程

場景一:初步搭橋

銘銘進入了建構區,他拿了兩塊條形臺柱積木作為橋墩,相對著立在地上,又拿了一塊雙單元塊積木輕輕地架在上面做橋面。銘銘很滿意自己的作品,對亮亮說:“我的高架橋做好了。”亮亮說:“我也會做高架橋,比你這個大。”隨后,亮亮拿了一塊雙單元塊的積木來,可是這塊積木豎立在地上有些不穩。亮亮環顧四周,看到了長方形的紙盒。他拿了3個大小不同的紙盒,立起來做成高架橋的橋墩。

識別與回應:幼兒在進行了初步的設計之后,開始了他們的搭高架橋行動。銘銘選取了單元積木來建構高架橋,亮亮在發現區域中的積木塊不能滿足自己的搭建需求后,主動尋找長方形紙盒作為替代物。這一系列的行為表明這兩名幼兒在活動時具有較強的目的性和計劃性,能夠圍繞既定的建構主題,有計劃地進行搭建。銘銘和亮亮的初次搭建顯然把主要精力放在兩個方面:其一,是搭出“橋”的基本結構,包括橋墩和橋面;其二,是搭出“高架橋”的特點——“高”,于是在橋墩上面動腦筋。在實現這兩個基本目標之后,幼兒交流著、相互比較著,興致高漲。我靜靜地站在一旁,記錄著他們的行動。

場景二:建設橋面

銘銘看到亮亮需要紙盒,就幫著去搜集。卉卉、麗麗、小澤也來幫忙,5個孩子一邊找紙盒,一邊商量著做一個長長的高架橋,而且要有上坡和下坡,于是他們找來了許多高矮不同的盒子做橋墩。

橋墩的問題解決了,幼兒開始搭建橋面。亮亮先拿來長方形積木搭在橋墩上,銘銘說:“這個積木有點小(窄),不夠寬。”亮亮說:“我拿車來試一下。”亮亮拿來汽車在上面試了一下,其他幼兒都說“不行不行”。亮亮說:“我再去找找更寬的。”

卉卉拿來許多報紙,麗麗把報紙對折,折成了一個一個的長方形。她說:“用這個放在盒子上面。”幼兒將報紙鋪在橋墩上,可是報紙在橋墩上軟塌塌的,很快就掉下來了。卉卉說:“一層報紙太少了,厚一點就好了。”幼兒又嘗試著鋪了兩層、三層報紙,直到報紙在兩個盒子上面穩穩鋪好了。幾個幼兒說:“這就可以了。”卉卉說:“要再拿車來試一試,車開過去看會不會掉,要是掉還不行。”果然,小車一通過,報紙就掉了下來。

亮亮跑過來問我:“報紙鋪不上去,怎么辦?”我問:“為什么鋪不上去?”小澤在一旁回答道:“車一開過,報紙就掉下來了。”我覺得這是一次讓幼兒主動探索的好機會,就說:“你們想一想有什么好辦法可以解決啊。”小澤說:“要不用膠帶粘上。”亮亮想了想說:“那報紙中間也會掉下去。”我又啟發他們:“有什么東西可以在下面撐住報紙嗎?”

在我的啟發下,幼兒嘗試了多種材料。他們先找了一些盒子做橋面,搭在橋墩上,但盒子的長度不適合。他們又找了一些積木做橋面,經過反復試驗,發現也不行。隨后,他們找來了雪花片,拼插成長長的一排搭在兩個紙盒之上,再把報紙放上去,這樣報紙就不再掉下去了。橋面建設好了,幼兒小心翼翼地將汽車放在了橋面上。

識別與回應:幼兒的建構游戲由平行游戲轉變為合作游戲,高架橋的搭建計劃也由搭出簡單的高架橋進階到搭出體量更大、結構更為復雜、具有明確特征(如上下坡)的作品。在搭建橋墩的時候,幼兒能夠繼續運用和發展亮亮的經驗。在搭建長長的橋面時,幼兒能主動尋找材料,進行多次嘗試,并且希望車能在橋面上通行,體現了他們的工程意識。同時這個過程也清晰地反映了幼兒思維產生的過程:首先圍繞“汽車能不能通行”這個問題開始反思,通過觀察橋面的寬度,憑借自身的經驗有所推測;然后開始自主探究,并嘗試用小汽車在上面行駛來判斷驗證。這其實就是深度學習發生的過程。

在多次嘗試均未達到預期效果時,幼兒選擇向教師求助。面對這一狀況,教師并沒有直接給出答案,先是創造環境和機會,讓幼兒自己去思考、探究,并嘗試動手解決問題。這樣幼兒即使并未解決問題,也能夠獲得經驗。在幼兒經過嘗試無法解決問題的時候,教師適時提供解決問題的思路,讓幼兒在此基礎上再探究,并最終解決問題。

場景三:穩定橋面

幼兒準備把小汽車從橋面上開過去時,卻發現由于路面不穩,汽車不能順利通行。嘗試幾次未果后,他們漸漸失去了耐心。銘銘已經跑到一邊,亮亮和卉卉還在試驗著。這時,我主動走進建構區,提出問題:“路面為什么不穩啊?”通過問題引導幼兒發現原因所在:拼插的雪花片支撐本就不平整,再鋪上報紙就更加不穩了。卉卉還發現:拼插的雪花片的支撐只是在橋墩的中間,報紙中間是支撐起來了,但是兩邊還是塌下去的。順著幼兒的思路,我引導他們進一步思考和討論:如果想道路平穩,那道路下面的支撐要怎么樣搭建?要平整的還是坑洼不平的?怎樣才能把長長的路的兩邊都支撐起來?有了方向,孩子們的斗志被點燃了。 “那我們再想想辦法吧。”卉卉說。隨后幼兒嘗試著用積木替換雪花片來支撐路面,他們還嘗試把報紙搓成紙棍作為道路的支撐。

識別與回應:幼兒合作搭建高架橋時,他們多次嘗試構建高架橋長長的路面,但因為缺乏對支撐原理的了解,不知道用何種材料、何種方式支撐路面,數次遭遇失敗卻無法解決,進而陷入了困惑之中,有的幼兒已經放棄繼續探究的意愿。教師敏銳地察覺到幼兒的困難點,通過引導式的提問,引發幼兒進一步思考并鼓勵他們做出更多的嘗試。

場景四:加固高架橋

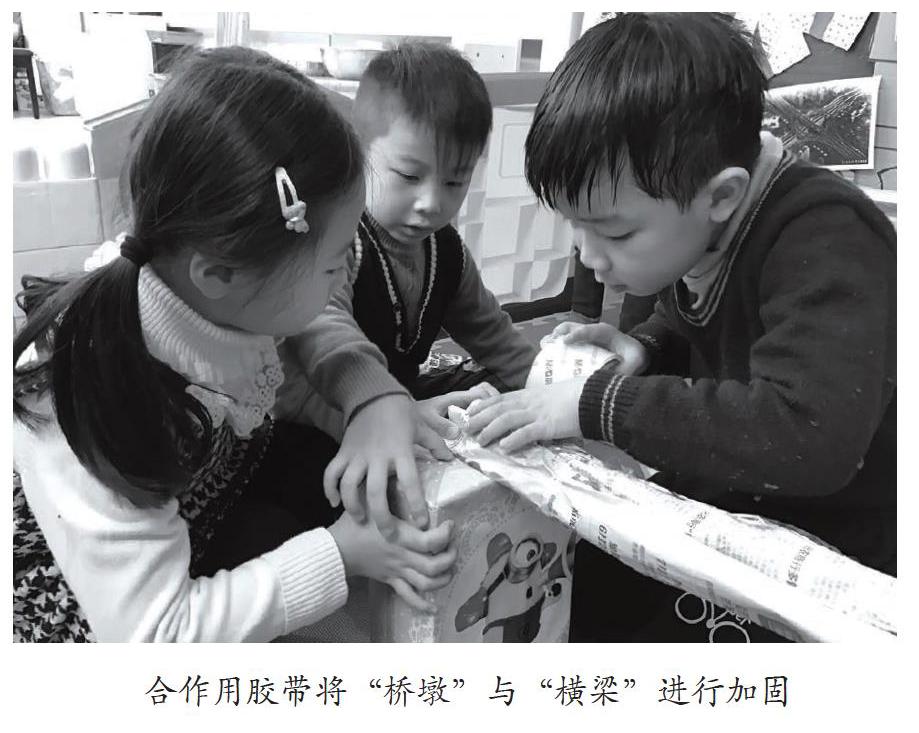

通過不斷地嘗試,幼兒用紙棍做橫梁,再鋪報紙,終于把高架橋搭好了。就在他們以為大功告成的時候,我加入他們的游戲,說:“你們的高架橋建得很不錯,但還不夠穩定,一碰就要散開了,要怎么辦呢?”幼兒的探索熱情又被激發出來了。經過討論,他們認為:高架橋不穩的主要原因,是橫梁和橋墩之間不夠穩,容易松動。為此,他們運用以往的經驗,對橫梁和橋墩進行“加固”。他們先是用膠帶把橫梁加固,讓橫梁更不容易彎曲,隨后開始嘗試把橫梁和橋墩固定在一起。他們發現,一個人想要用膠帶把橫梁和橋墩粘貼在一起比較困難,隨后他們就開始了小組合作,一個人負責固定橫梁的位置、一個人負責固定橋墩的位置,另一個人負責粘貼。就這樣,他們很快就完成了高架橋加固的任務。隨后,他們舉行了試通車儀式,檢驗了高架橋的牢固程度。

識別與回應:教師觀察到幼兒搭建出了高架橋的雛形,及時捕捉到幼兒在建構過程中出現的問題,通過適時介入提出難度更高的任務,以引發幼兒產生繼續探究的意愿。

活動反思

(一)幼兒的學習發展

1.領域能力發展

建構游戲具有促進幼兒多領域能力發展的價值。在整個活動中,我們能看出來,幼兒已經達到了重建階段的搭建水平。開始搭建的時候,他們就已經有了目標,并能將所有的建構技能發揮出來,用積木及其他建構材料搭建曾經見過的高架橋。在這一過程中,其領域能力發展主要體現在以下方面:

(1)數學能力的發展

幼兒首先為高架橋設計了圖紙,加深了對形狀的理解;在選擇搭建橋墩和道路的材料時,感知了物體的高矮、粗細等量的特征;在建構討論的過程中,多次使用空間與數學詞匯以及形狀名稱等詞語進行描述。

(2)科學能力的發展

亮亮在沒有找到合適的積木做橋墩時,選擇了穩定性相對更好的長方形的紙盒。在需要做出高架橋的坡度的時候,幼兒對于材料的選擇、搭建的方式都可以看出,他們能夠正確判斷各種材料的用途,并能夠推測出高架橋的各個坡度之間的聯系。在搭建中,他們還學習到了動力相關的知識技能。

當然,在整個游戲過程中,幼兒的語言能力、繪畫表征能力等方面也獲得了不同程度的提升。

2.學習品質的發展

(1)專注力與堅持性

在整個活動過程中,建構區的 5 名幼兒都專注于高架橋的建構,尋找適宜的材料、不斷嘗試各種材料與建構方法。在橋面鋪設遇到困難時,他們并沒有放棄,而是堅持完成建構工作,體現出了良好的專注力與堅持性。

(2)解決問題的能力

在橋面鋪設遇到困難時,幼兒共同商議出解決的辦法;在用報紙制作橫梁時,他們反復試驗,直至找出最佳制作方法。面對各種困難,幼兒主動尋求解決問題的辦法,他們尋找各種材料,試驗各種方法,還會在必要時向教師求助。

(3)社會交往能力

在建構過程中,幼兒必須進行合作才能解決問題,這也使得他們的社會發展能力得以進一步提升,如最后進行高架橋的加固,就需要幼兒共同協作才能解決問題,他們通過積極交流,分工協作,完美地解決了這一難題。

(二)下一步的支持策略

通過對活動的觀察,我也發現了一些問題,需要進一步改進。

首先是單元積木數量不足。在剛開始建構時,幼兒想使用積木完成任務,但是由于積木的種類及數量不充足,幼兒選擇了紙盒。雖然紙盒也有其優勢,但單元積木作為一種重要的建構材料,還是應該保障其基本的數量。下一步,我將對班級建構區的單元積木進行補充,為幼兒的建構提供材料上的保障。

其次是積木的擺放方式要改變。現在的積木是隨意放在兩個大箱子里,不利于幼兒取放和選擇,在一定程度上限制了幼兒對積木的使用。我將改變當前的擺放方式,增加兩組擺放積木的柜子,將積木分類擺放。這樣不僅有利于幼兒在搭建時高效選擇合適的積木,而且還能在收拾整理積木的時候接觸積木、了解積木屬性以及體驗數學關系和分類。