借力情境化教學 涵養(yǎng)學生核心素養(yǎng)

陳青青

摘要:在《空前嚴重的資本主義世界經(jīng)濟危機》一課中,筆者運用信息技術輔助多媒體教學,緊緊圍繞時空觀念、史料實證、歷史解釋、唯物史觀、家國情懷五個方面,在情境化教學中讓學科核心素養(yǎng)貫穿課堂始終。

關鍵詞:情境化教學? 信息技術? 歷史學科核心素養(yǎng)

什么是教學的情境化?我所理解的教學的情境化是教師在課堂設計的過程中,有意識、有目的地利用教具、語言、動作、新媒體等為載體創(chuàng)設生動、形象、直觀、貼切并帶有強烈感情色彩的學習環(huán)境,進而幫助學生更好地理解學科知識,并讓每一個學生的學習動機得以激發(fā)和加強的教學策略。情境化教學的主要類型有:聯(lián)系生活的情境創(chuàng)設、通過實物的情境創(chuàng)設、通過圖像的情境創(chuàng)設、通過語言的情境創(chuàng)設、通過動作的情境創(chuàng)設、通過背景知識的情境創(chuàng)設等。筆者將從歷史課堂情境化教學策略的具體實施過程中探索培養(yǎng)高中生五大歷史學科核心素養(yǎng)的有效途徑。

一、時空觀念

課堂伊始,教師以歌曲《兄弟,能給我一毛錢嗎?》導入新課,優(yōu)美而又憂傷的旋律,吸引了每一個學生。這是一首什么歌曲?它創(chuàng)作于哪個時代?它表達了一種什么樣的情緒?教師一連串的發(fā)問,引發(fā)了學生深深的思考。而歌曲創(chuàng)設的歷史情境,迅速地把學生拉入到20世紀20年代美國經(jīng)濟大蕭條時代。

在第二篇章《危機影響——席卷世界》的教學中,教師先展示一張標題為《華爾街開始的多米諾骨牌效應》的地圖,再引導學生仔細地觀察這張有趣的地圖,并連續(xù)拋出幾個層層遞進的問題:這次經(jīng)濟危機從哪國開始?標志是什么?后來又席卷到哪些國家?為什么會這樣?歷史學習強調(diào)圖文并茂,而地圖又是課堂中的常見教具。打開世界地圖可見,美國的經(jīng)濟危機以箭頭的形式輻射全球,自然而然地為學生創(chuàng)設了一個空間情境,進一步明確這次經(jīng)濟危機的特點之一是范圍特別廣,從美國發(fā)起席卷整個資本主義世界甚至殖民地半殖民地國家。學生在這一過程中還逐步地認識到產(chǎn)生這種特點的原因,理解能力進一步增強。

課堂上教師通過音頻播放、地圖展示等新媒體手段創(chuàng)設不同的學習情境,培養(yǎng)了學生在一定的時空背景下感知歷史、觸摸歷史的能力,并進一步增強了時空意識。

二、史料實證

什么是史料實證?史料實證就是先仔細甄別史料的真假、出處和優(yōu)劣,再選擇可信的史料去還原歷史原貌和論證歷史結(jié)論的過程和途徑。孤證不立是史料實證的重要原則,要盡量使用原始史料和多個史料,防止以偏概全。在我們的課堂教學實踐中,常見的史料主要有以下三類,即文字資料、圖片資料及音像資料。

在第一篇章《危機來臨——繁榮破滅》中,教師播放音像資料《大國崛起之危局新政》,通過視頻創(chuàng)設歷史情境。然后由師生在課堂上通過聯(lián)系視頻填空的方式共同歸納經(jīng)濟危機的具體表現(xiàn)如股市崩潰、銀行倒閉、企業(yè)破產(chǎn)、市場蕭條、失業(yè)激增等。

音像資料由于聲像結(jié)合,感染力強,在課堂上大量使用,學生的學習動機和專注程度可以最大限度地被激發(fā),身臨其境,穿越到那個大蕭條時代,得到意想不到的教學效果。

三、歷史解釋

歷史的學習離不開歷史解釋,歷史解釋是課堂上通過多樣化的教學手段幫助學生學會如何對歷史人物或歷史事件進行客觀分析和全面評判的方法和過程。

在第二篇章《危機影響——波及世界》的教學中,筆者充分利用材料教學法引導學生理性地分析這次經(jīng)濟危機的特點。

材料二 經(jīng)濟危機通常是一年的時間,最長不超過兩年,而發(fā)起于美國30年代初的經(jīng)濟危機竟長達4年之久,甚至有的國家持續(xù)的時間更長。——選編自人教版必修二教材

材料三 30年代經(jīng)濟大蕭條階段世界工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)從1929年的100突然下降到1932年的63.8,下降幅度竟高達百分之三十。而世界國際貿(mào)易總額從1929年的686億美元銳減到1933年的242億美元,減少了至少百分之六十(不含蘇聯(lián))。——選編自(美)斯塔夫里阿諾斯《全球通史》

教師運用文字和圖片創(chuàng)設學習情境,讓學生學會對紛繁復雜的歷史現(xiàn)象進行歸納、總結(jié)和解讀,提升歷史解釋的能力。

四、唯物史觀

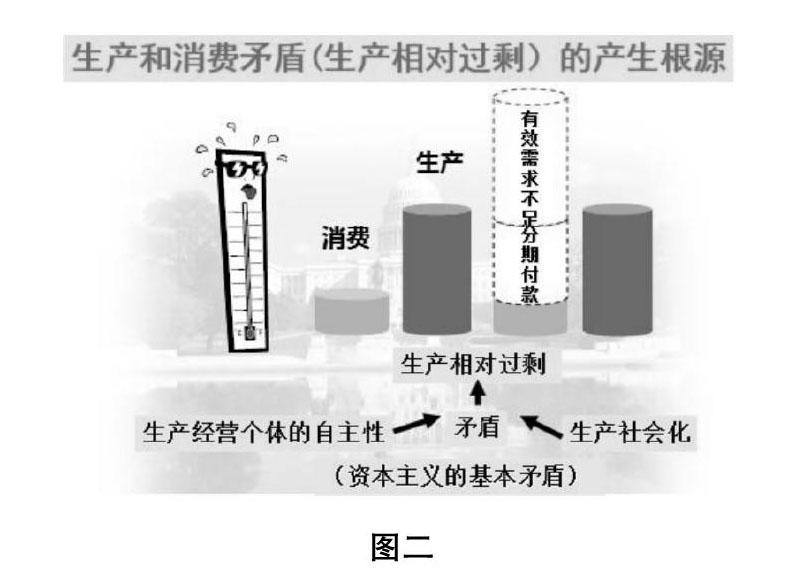

馬克思主義唯物史觀告訴我們,資本主義經(jīng)濟危機產(chǎn)生的直接原因是生產(chǎn)和消費之間的巨大差距。而這一切的根源是資本主義制度下與生俱來無法克服的固有矛盾。經(jīng)濟危機發(fā)生的原因?qū)W生理解起來比較困難。于是我在第一篇章《危機來臨——繁榮幻滅》探究經(jīng)濟危機的背景時,采用圖像演示的方式創(chuàng)設思考情境,動態(tài)分析經(jīng)濟危機的原因。如下圖:

在資本主義國家,第一個圓柱代表消費能力,第二個圓柱代表生產(chǎn)能力,從圖中可以明顯看出此時的生產(chǎn)能力高于消費能力。但由于資本主義社會盛行分期付款,提前消費,也就是人們用銀行信貸的方式花明天的錢來買今天的商品。這樣虛框的第三個圓柱表示在分期付款的刺激下生產(chǎn)出來的商品看似也都被消費了,但實際上未來的消費需求已被耗盡。于是在這種市場虛假繁榮的驅(qū)使下,資本家們渾然不知地繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模,于是消費能力永遠趕不上生產(chǎn)能力,從而導致生產(chǎn)的相對過剩,而生產(chǎn)的相對過剩背后反映的是現(xiàn)行資本主義制度下不可調(diào)和的矛盾。雖然資本主義生產(chǎn)呈現(xiàn)高度社會化的特征,社會化的大生產(chǎn)需要國家全盤考慮,即宏觀調(diào)控,但生產(chǎn)資料由資本家私人占有,生產(chǎn)又各自為政,這就造成了整個資本主義社會生產(chǎn)的無序性。長期無序必然導致經(jīng)濟的大動蕩,導致經(jīng)濟危機的大爆發(fā)。

利用圖像動態(tài)輔助情境化教學,在生動形象的教學過程中既培養(yǎng)了學生的思維能力,也涵養(yǎng)了唯物史觀這一重要的核心素養(yǎng)。

五、家國情懷

家是國的分子單位,國是由千千萬萬的家組成的大集體。世界上無論是強國還是弱國,無論是富國還是窮國,都是平等的,呼喚和平與謀求發(fā)展是世界的主流。筆者所理解的家國情懷是一個人對國家和民族深厚的感情和高度的認同感,它是包括熱愛祖國、維護統(tǒng)一、民族自信、仁愛為本、胸懷天下、珍惜和平、心系人民、文化包容等一系列進步正義的價值觀念的感情訴求。

在第三篇章《危機應對——自由放任》和第四篇章《危機啟示——和平創(chuàng)新》的教學過程中,教師在幻燈片上首先向?qū)W生展示美國的胡佛、羅斯福總統(tǒng)和納粹德國的元首希特勒三人的圖片,然后由學生聯(lián)系所學知識概括三人在經(jīng)濟危機來臨時所采取的施政方針和應對措施。面對危機,胡佛仍然固守自由放任的經(jīng)濟政策,導致美國的經(jīng)濟形勢不斷惡化,“胡佛屋”“胡佛毯”成了貧困的代名詞。羅斯福上任后及時調(diào)整政策,大刀闊斧地在金融、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、社會福利等方面進行改革,政府主動大規(guī)模干預經(jīng)濟,此后美國的經(jīng)濟開始復蘇。而希特勒則實行國民經(jīng)濟軍事化,通過發(fā)動對外戰(zhàn)爭來轉(zhuǎn)移矛盾,擺脫困境。法西斯國家最終被打敗,但二戰(zhàn)卻給德國乃至世界人民帶來了深重的災難和巨大的心靈創(chuàng)傷。教師通過歸納比較三人在經(jīng)濟危機中的不同選擇創(chuàng)設比較情境,引導學生聯(lián)系世界的經(jīng)濟形勢和當前中國的發(fā)展?jié)摿Γ此荚谶@次經(jīng)濟大危機中我們應該吸取哪些經(jīng)驗和教訓,并得出這樣的共識:一個再強大的國家也不能侵犯他國的權(quán)益——和平崛起,一個再軟弱的政府也應該為民眾謀求福祉——國強民富,一個再進步的社會也要及時調(diào)整航向——改革創(chuàng)新。

歷史關照現(xiàn)實,歷史學科最重要的功能是史鑒功能。歷史教師深深的社會責任感和人文價值追求在課堂中的滲透,使家國情懷得到了升華。

總之,筆者在人教版必修二第19課的課堂教學中,大膽創(chuàng)新,不斷嘗試,充分利用信息化技術輔助新媒體教學,借力情境化教學策略這把鑰匙為師生打開一扇門,讓學科核心素養(yǎng)的陽光照亮高中歷史課堂。

參考文獻:

[1]余文森.核心素養(yǎng)導向的課堂教學[M].上海:上海教育出版社,2017.

[2]孫云木.以學科核心素養(yǎng)為根底的歷史教學[J].中學教學參考,2017(31).

[3]任志鴻.高中優(yōu)秀教案·歷史必修2(配人教版)[M].海口:南方出版社,2009.