營商環境、企業家精神與經濟增長質量

李言 張智

摘 要:在中國持續優化營商環境的背景下,本文全面測度了2008至2016年全國260個地級及以上城市的營商環境指數。在此基礎上,通過整理企業工商注冊信息和創新能力指數,從經濟增長內生力量——企業家精神的視角出發,對營商環境改善是否提升了經濟增長質量這一現實問題進行了實證研究。結果表明:(1)中國城市的營商環境水平逐年上升,2013年以后增幅明顯,東部地區存在集群效應,其指數遠高于中西部地區;(2)營商環境改善能夠驅動城市全要素生產率的提升,該作用在外圍城市,即大部分地級城市的溢出效應更大,在全要素生產率組成部分上,營商環境的改善主要促進了綜合效率的提升;(3)企業家精神是以上現象的主要作用機制,并且該結論在將商事制度改革作為營商環境優化的“準自然實驗”、以傾向匹配雙重差分方法(PSM-DID)進行的穩健性檢驗中再次得到支持。以上研究結果為進一步優化營商環境與推動經濟高質量發展提供了企業家精神維度的理論依據。

關鍵詞:營商環境;企業家精神;全要素生產率;PSM-DID

一、引言

厚植企業家成長的沃土,激發和保護企業家精神,從而促進經濟可持續增長,已經成為政府和社會各界推動經濟高質量發展的行動共識。為此,中共中央、國務院相繼公布一系列法規和重要文件:2017年發布的《關于營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的意見》首次以專門文件形式肯定企業家的作用;2019年底又推出了《關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》,進一步明確了通過營造市場化、法治化、國際化營商環境來讓民營企業創造活力充分迸發;自2020年1月開始施行的《優化營商環境條例》,則填補了國內營商環境領域立法的空白。與此同時,我國在優化營商環境和激發市場活力上也取得了長足進步。據世界銀行發布的《2020年營商環境報告》,中國的全球營商便利度位列全球第31位,相比2013年累計上升65位次;國家統計局資料顯示,2017年中國企業法人單位已有1809.76萬戶,相比2012年增加近118%,私人控股企業比例也從79.1%上升至89.5%。顯然,營商環境改善與企業家精神成長,已成為中國經濟進入高質量發展階段的一個典型事實。那么,營商環境優化是否促進了經濟增長質量的提升?如果答案是肯定的,企業家精神在該影響中又發揮了什么樣的作用?

優化營商環境能夠對經濟增長質量的提升帶來積極影響,而企業家精神是該影響的間接驅動者:公開透明、可預期的營商環境能夠顯著降低制度性交易成本(董志強等,2012),進而提升區域的創業活躍度,降低企業從事創新活動的成本(夏后學等,2019);伴隨企業家精神成長帶來的技術進步和資源配置效率提升,又將使得全要素生產率提升(Lafuente等,2019;曾鋮和李元旭,2017),全要素生產率提升則是經濟高質量發展的內涵(賀曉宇和沈坤榮,2018;孫學濤和張廣勝,2020)。雖然針對以上兩種機制學術界已分別有了不少研究,但鮮有文獻將二者放在統一的框架中進行討論,即從企業家精神的中介效應出發揭示營商環境影響經濟增長質量的作用機制。此外,相關的實證研究也存在尚待完善之處:首先,營商環境的相關文獻大都關注于國內主要城市或省際層面(史長寬和梁會君,2013;張三保和曹銳,2019),主要原因是測度指標依賴于世界銀行對主要城市進行的營商便利問卷或者各省份市場化指數,而時間維度更長、空間范圍更廣的城市營商環境及其對經濟增長質量的影響鮮有文獻涉及;其次,對于營商環境的評估側重于“軟”制度視角,即上述的兩個測度指標,而隨著經濟活動互聯互通性的增強,城市營商環境呈現出多維復合的生態系統特點,不再完全由“軟”制度環境決定,而是需要從更豐富的層面對營商環境進行測度;最后,已有的從城市層面討論營商環境與企業家精神(林濤和魏下海,2020)、企業家精神與全要素生產率(李政和劉豐碩,2020)的文獻中,核心解釋變量以個體自雇和私營部門從業人員占比為主,前者側重生存型創業,一定程度上忽視了企業家精神的機會性內涵,后者作為宏觀統計數據其波動特點對穩健估計產生較大影響,城市層面的企業家精神測度仍需要進一步討論。

基于此,本文選取營商環境對企業家精神影響這一角度,對中國城市的營商環境優化如何促進經濟增長質量進行系統的研究。首先,基于可獲得數據,以2008至2016年全國260個地級及以上城市為全樣本,從文化氛圍、制度環境、金融服務、基礎設施、生態文明和“互聯網+”六個維度構建指標體系對營商環境進行評價,并使用Hicks-Moorsteen指數測算城市全要素生產率以反映經濟增長質量,進而對二者的時空特征進行分析;然后,以同時期的初創企業數量和創新能力指數,共同刻畫城市的企業家精神,考察營商環境改善是否通過培育企業家精神對城市全要素生產率增長起到了促進作用;最后,選取市場監管局設立作為營商環境優化的“準自然實驗”,以PSM-DID方法對營商環境、企業家精神與經濟增長質量之間的效應及其機制進行穩健性檢驗。

本文可能的邊際貢獻在于:第一,研究視角上,從企業家精神成長的維度豐富了營商環境如何影響經濟增長質量的相關研究;第二,評估體系上,本文嘗試對地級及以上城市構建營商環境指數,并對其時空特征進行分析,相比已往針對大中城市或省際層面的相關研究,可以從更長的時間、更細微的空間尺度觀察中國營商環境演化情況;第三,實證方法上,一方面采用了質量更高的企業工商注冊數據以及創新能力指數對城市企業家精神進行測度,相比傳統的從業人員統計資料和專利數量,信息更全面,測度偏差也更小,另一方面從商事制度改革的“準自然實驗”入手,通過PSM-DID方法為探討營商環境改善如何影響企業家精神成長進而促進經濟增長質量的系統性實證研究提供了穩健的估計,也為近年來營商環境優化的重要舉措提供了高質量發展角度的政策效應評估。

本文的研究內容安排如下:第二部分介紹了城市層面營商環境、全要素生產率的測度,并對其演化的時空特征進行分析;第三部分探討了營商環境、企業家精神與經濟增長質量之間的理論機制;四、五部分為實證結果和穩健性檢驗;最后是結論部分。

二、中國城市營商環境、全要素生產率的測度及時空特征分析

(一)營商環境測度指標選取、測度方法及數據來源

作為一個與經濟現實緊密相關的多維復合概念,要從學理上對營商環境進行準確測度具有較大難度。國內研究主要采用的測度指標是世界銀行發布的《營商環境報告》和相關調查訪談的數據,但該數據樣本只包含30個大中城市,缺少大部分地級市,也有學者采用《中國分省份市場化指數報告(2016)》中各類省級層面的分類指標進行測度。以上兩類測度指標均針對的是營商環境的狹義內涵,即市場主體在市場經濟活動中所涉及的體制性因素和條件;而近年來一些機構相繼公布的城市營商環境報告,在制度環境的支持性要素以外,逐步構建起了容納更多必要性要素的評價體系,但存在評估時期較短的問題[例如,萬博新經濟研究院等機構公布的《2019中國城市營商環境指數評價報告》對2019年100個地級及以上城市的營商環境進行了測度,詳見:http://www.wanb.org.cn/yjcg/gkfb/2019/0521/374.html。]。綜上所述,對于長時期、大樣本的城市層面營商環境綜合評價體系研究尚處于初始階段。

為此,本文將在近年來政府和社會各界關于優化營商環境形成的主要觀點和相關研究的基礎上,嘗試構建更具客觀性、全面性和可比性的城市層面營商環境綜合評價體系。在具體的設計過程中,從以下兩個方面入手:一方面,借鑒于文超和梁平漢(2019)、張三保和曹銳(2019)的方法,將制度環境、金融服務這兩類軟環境作為營商環境首要的評測對象,同時,考慮到城市多樣包容的文化氛圍對于人才、投資吸引的重要性,也將其納入營商軟環境的評估之中[實際上,“十三五”規劃綱要提出的營商環境優化中也強調了人文環境的重要性,詳見:http://www.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm。];另一方面,根據近年來對營商環境優化提出的復合性要求[例如,李克強總理在2018年1月3日國務院常務會議上就指出,“軟硬環境都重要,硬環境要繼續改善,更要在軟環境建設上不斷有新突破,讓企業和群眾更多受益”。詳見:http://www.gov.cn/guowuyuan/gwycwhy/20180103c01/index.htm。],從系統優化區域營商環境的邏輯出發(陳偉偉和張琦,2019),將城市“硬件”環境組成的必要性因素納入評估框架之中,即基礎設施、生態環境等能夠對吸引企業產生重要影響的硬環境條件,此外,互聯網發展為進一步實現企業自主進入市場、市場化資源配置和規范市場秩序提供了重要的信息技術支撐,從而為優化城市的營商環境提供了新動能,其也應當納入營商硬環境的維度之中。具體而言,本文將從營商軟、硬環境兩個層面出發,從文化氛圍、制度環境、金融服務、基礎設施、生態文明和“互聯網+”六個維度構建城市營商環境測度指標體系。

(1)文化氛圍。多樣化、包容化的城市文化氛圍,是構筑優良營商環境的重要前提。對于營商環境,“十三五”規劃綱要明確提出了“開放包容的人文環境”這一要求。營商軟環境視角下的城市多樣性,可以從個體層面的文化背景差異性和產業層面的集聚多樣性共同衡量。前者揭示了有著不同地域文化、身份認同和認知能力的群體匯聚,將提升城市在商業上的創造力,本文采用徐現祥等(2015)基于某種方言的人口比重加權平均而得的方言多樣性指數進行衡量;后者則緣于不同產業的企業間交互式學習帶來的知識溢出外部性,會使得創業資源和機會更加富集,本文采用常用的集聚經濟多樣化外部性指標,即1減去赫芬達爾—赫希曼指數(Herfindahl-Hirschman Index,簡稱HHI),HHI以城市各行業從業人員占比的平方和衡量。以上兩個指標的交乘項構成了城市多樣化這一文化氛圍之下的子指標。

城市包容性通過創造更加平等的機會和公平的過程,對人力資本供給和投資流入產生積極影響。考慮到中國戶籍制度特點,城市包容性以流動人口比例進行衡量,即1減去城市戶籍人口數與城市年末人口總數之比。

(2)制度環境。營商環境受經濟制度、政治制度和法律制度等體制性因素的直接影響,結合中國經濟轉型特點,本文選用市場化指數和地方政策穩定性作為制度環境的三級指標。前者來自于王小魯等(2017)發布的《中國分省份市場化指數(2016)》省際層面的數據,該指數中“政府和市場關系”“非國有經濟的發展”“市場中介組織的發育和法律制度環”能夠較好地反映營商環境“軟”制度層面的涵義;后者則是考慮到中國經濟轉型的特點,地方政府經濟政策的制定與實行都對企業活動產生重要影響,較大的不確定性會抑制企業的經營活力,因而地方政策穩定性構成了營商環境制度層面的一個條件性因素,借鑒于文超和梁平漢(2019)的方法,使用前置10年期地方政府官員變動情況刻畫地方政策穩定性,具體測度指標如下:

Lpuc=∑Nck=1p2ck (1)

其中:Nc表示前置10年期間在城市c任職的主政官員人數,基于中國的制度背景,主政官員包括市委書記和市長兩類官員;pck表示城市c中主政官員k在此期間的任職年限占比。不難發現,上述指標取值越大,代表城市政府人事穩定性越高。

(3)金融服務。完備的金融服務體系能夠提升企業的融資可獲得性,從而較大地優化城市的營商環境(孫群力和陳海林,2020)。對于該二級指標的測度,主要關注區域金融機構為企業經營提供資金的情況。一方面,選用以金融機構存貸款余額與GDP之比為代表的傳統指標可以衡量城市金融發展總體水平;另一方面,風險投資對企業在缺乏有形資產抵押、發展不確定性高的初創階段起著重要作用(Samila和Sorenson,2011),也是金融業服務于營商環境的重要途徑。對于后者,通過對清科私募通數據庫的投資案例進行手工整理,并按被投資企業作為案例計數的識別單位,將其加總到地級市層面,并取對數以緩解異方差。由于一些城市存在風險投資案例為0的情況,故在取對數之前將所有值進行加1的處理。

(4)基礎設施。基礎設施水平的提升,有利于降低交易成本、促進專業化勞動力流動以及資本市場共享,是改善營商環境的“硬件”基礎(孫群力和陳海林,2020)。本文選取交通基礎設施——基礎設施中最重要的一個組成部分,作為該二級指標的主要對象,進而以考慮道路質量的城市內部交通基礎設施數據和改善城市外部聯通性的高速鐵路開通時間作為三級指標。前者采用公路面積和城市面積之比,不同于傳統的以公路長度和區域面積之比作為衡量交通基礎設施水平的指標,本文的處理能夠納入道路寬度的質量維度(張勛等,2018);而后者則以城市首條高鐵開通后的年數進行衡量,高鐵作為充分提升我國城市間互聯互通水平的鐵路系統,是近年來對我國經濟地理格局產生重大影響的交通基礎設施。

(5)生態文明。隨著民眾對于美好環境的訴求日益強烈,生態文明建設對于提升城市競爭力的影響也越來越明顯(陳偉偉和張琦,2019),因而也成為評估營商環境硬條件的重要維度。本文在該二級指標之下,設定城市空氣質量和生活垃圾無害化率兩個三級指標。由于前者選用的原始數據為城市年均PM2.5,為負向指標,因此進行取倒數處理。

(6)“互聯網+”。 互聯網作為“大眾創業,萬眾創新”的新工具,隨之誕生的各類新產品、新業態和新模式催生了大量的創業、創新機會。特別是隨著“互聯網+”與政務服務的結合,圍繞著轉變政府職能、深化簡政放權和創新監管方式而進行的一系列商事制度改革,破除了企業面臨的營商環境“痛點”,進一步激發了市場活力。為了更加全面地測度城市的互聯網發展水平,本文選用可獲得的每百人中互聯網寬帶接入用戶數、計算機服務與軟件業從業人員占城鎮單位從業人員比重和人均電信業務總量GDP比重作為“互聯網+”之下的三級指標。

表1即為本文構建的中國城市營商環境綜合評價指標體系。在具體的測度上,采用主成分分析方法。考慮部分指標之間單位不同,因此在主成分分析前均進行了數據標準化處理。選定特征值大于1的成分為主成分,以各主成分的方差貢獻率為權重進行線性加權。對含有多項三級指標的二級指標首先各自進行主成分分析;在五個維度的二級指標綜合得分的基礎上,再進行一次主成分分析,獲得最終的營商環境綜合得分。本文選取了2008至2016年全國260個地級及以上城市的指標數據,樣本城市量由后文中全要素生產率測算所需資本存量歷史數據以及各指標數據的完整性所決定。對于缺失的三級指標數據,以前后兩年的均值代替。除了創新指數來自于《中國城市和產業創新力報告2017》、風險投資案例來自于私募通數據庫之外,其他指標數據均來自于中國城市統計年鑒、部分地級市統計年報和Wind數據庫。表2為營商環境為各指標變量的描述性統計結果。

圖1展示了通過GDP加權的2008至2016年全國及各地區的營商環境平均得分。從圖可見,我國的營商環境總水平穩步上升,增幅在2013年以后有較大提升,但區域間呈現出的較大差距有著逐漸緩和趨勢,東部地區的集群效應仍然十分顯著。從城市發展水平來看(見圖2),一、二線城市與三線城市之間在營商環境水平上也存在明顯的差異,并且城市層級之間的差距未出現縮減趨勢。本文還根據“十四五”規劃的城市群發展目標和《國家新型城鎮化規劃(2014-2020)》制定的城市群空間格局規劃,將12個國家級、區域性城市群進行內部得分加權處理,并以均值排序,得到表3的結果。可以發現國家級城市

群中的珠江三角洲、長江三角洲和京津冀城市群排名前列。

(二)城市全要素生產率的測算及結果

首先,以2000年為基期,選用城市所在省份的GDP平減指數對各城市GDP提取價格因素,獲得城市實際GDP作為產出指標;其次,對于資本投入指標,將2000年作為基期,并以當年各城市GDP占全省比例與張軍等(2004)計算的各省份資本存量相乘確定初期的城市資本存量,之后以省際層面價格指數平減后的固定資產投資進行永續盤存法的資本存量計算,折舊率設定為9.6%;最后,以全社會從業人員即單位從業人員、私營和個體部門從業人員之和作為城市勞動投入指標,為緩解數據波動本文進行三年均值的平滑處理。

本文采用投入導向的DEA模型,以Hicks-Moorsteen指數對城市全要素生產率進行測算和分解。該方法在可獲得技術條件下定義了投入和產出的Shephard距離函數,進而構造Hicks-Moorsteen指數來度量生產率。其中,全要素生產率的分解項有技術進步變動指數、綜合效率變動指數,后者又可以用多種方式進行徹底的乘數分解。這種方法能夠彌補Malmquist指數遺漏投入產出混合效應的問題,更接近經濟活動的真實情況。本文選用產出導向對城市全要素生產率進行測算和分解。圖3即為2000至2016年中國260個地級及以上城市全要素生產率測算結果,可以看出,全要素生產率的增長率整體呈現波動性下降的趨勢,2009至2011年以及2013年以后回升幅度明顯。

三、理論機制

隨著中國經濟進入新常態,營商環境對于城市提升經濟增長質量發揮的積極作用,已經成為政府和社會各界推動經濟高質量發展的行動共識。而良好的營商環境何以對于經濟增長質量如此重要,除了基于營商環境軟硬層面的子維度進行研究外,鮮有文獻從整體上給出一個答案,其理論機制有待進一步明晰。本文認為,企業家作為各類經濟活動的主要參與者,是營商環境影響經濟增長質量的“傳動軸”,即良好的營商環境促進了企業家精神成長,使得經濟增長質量受到企業家精神的驅動進而提升。

(一)營商環境對企業家精神的影響

優化營商環境將如何影響企業家精神?結合本文構建的營商環境指數,可以從營商軟、硬環境兩方面進行討論。對于前者,可以從傳統的“制度至關重要”假說進行分析。在這一理論視角下,文化資本、政府行為和融資渠道等因素都會是營商環境影響企業家精神的主要路徑。企業家精神的實質是以價值觀體現擴展和創新為核心的文化資本積累,多樣化、包容化的城市文化氛圍對于培育企業家精神有著重要意義;在政府行為方面,過多的行政管制會使得企業花費在處理政府部門關系和相關事務上的成本增加(陳剛,2015),產權制度缺失則會讓企業家對創業過程中可能承受的“掠奪”產生負面預期(黃亮雄等,2019),這些因素都會負向影響企業信心(陳太義等,2020),從而抑制企業的創辦以及創新活動的開展;金融服務的不完善則降低了企業融資可能性、提升了融資成本,也將不利于企業家精神的成長(李磊等,2014)。可以發現,營商軟環境改善將有助于企業降低交易成本,從而提升城市的企業家精神。

對于營商硬環境對企業家精神的影響,則可以運用近年來新興的創業生態系統理論進行討論。該方法強調將企業家的創業、創新活動嵌套在地區背景中(Cavallo等,2019),而不是孤立地觀察這些活動。不僅是制度環境,城市的基礎設施、生態環境和互聯網發展水平等都可能影響地區創業資源和機會(Audretsch和Belitski,2017),應當被納入到企業家精神演化的討論框架之中:基礎設施強化了地區間的互聯互通,使得創業資源和機會隨著生產要素、知識和思想的頻繁流動而更加豐富,從而促進企業家精神成長(孔令池和張智,2020);對于優質人力資本和勞動力資源來說,良好的城市生態文明環境逐漸成為這些群體抉擇的重要因素(張海峰等,2019);“互聯網+”作為“大眾創業,萬眾創新”的新工具,隨之誕生的各類新產品、新業態和新模式催生了大量的創業、創新機會,并且其帶來的政務信息化極大賦能了政府效率,厚植了企業家精神成長的“線上”沃土。綜合以上的論述,城市營商環境的優化會對企業家精神產生積極影響。

(二)企業家精神對經濟增長質量的影響

企業家精神與經濟增長的關系很早就進入了學者們的視野(Aghion和Howitt,1992),但以全要素生產率作為研究對象的文獻在21世紀初才開始逐漸積累起來。Disney等(2003)發現英國制造業中初創企業的平均全要素生產率顯著高于在位和退出企業,由此推測出企業家精神與全要素生產率呈正相關關系;除了企業層面的證據,Audretsch和Keilbach(2004)基于德國背景進行的實證研究,也發現了企業家精神能夠提升地區全要素生產率,他們認為知識溢出效應是其中主要的作用機制。徐遠華(2019)則從工業行業層面進行實證檢驗,證明了企業家精神通過知識溢出效應顯著提升了中國工業的全要素生產率。 以上研究主要考慮了企業家精神通過驅動技術進步對全要素生產率帶來的促進作用,更側重于以“創造性毀滅”為特點的熊彼特式企業家精神(Schumpeter,1942)。

企業家精神影響經濟增長質量的另外一種機制主要源自于奧地利學派的觀點,Kirzner(1997)總結到,企業家能夠發現市場機制不完美之處,在現有的技術條件下通過資源配置效率的提升來消除市場不確定性。Takii(2011)從該理論出發對企業家精神影響全要素生產率的機制進行理論建模,他的研究表明,企業家精神通過預測市場需求、促進市場競爭,提高了全要素生產率。曾鋮和李元旭(2017)將柯茲納式企業家精神與熊彼特式企業家精神共同納入全要素生產率變化的分析中,并利用省際面板數據進行了實證檢驗,發現技術進步是企業家精神驅動中國經濟增長質量提升的主要途徑,而非技術效率提升。此后,Lafuente 等(2019)將企業家精神影響全要素生產率的理論框架進一步完善,明確了技術進步和資源配置效率是企業家精神驅動全要素生產率增長的直接作用機制。從上述的研究成果中不難發現,企業家精神能夠推動技術進步和資源配置效率的提升,從而促進經濟增長質量。

(三)營商環境、企業家精神與經濟增長質量的內在作用機制

正如本節開頭部分指出的,優化營商環境意味著厚植企業家精神成長的沃土,讓企業家能夠更加有效地從事生產活動,進而釋放其對于經濟增長質量提升的“威力”。具體而言,在上文針對營商環境與企業家精神、企業家精神與經濟增長質量兩個作用渠道的理論機制分析中,我們可以發現營商環境優化從軟環境、硬環境兩個方面改善了市場競爭機制和降低了企業經營成本,從而為企業家精神這一特殊生產要素的成長提供外部環境支持,而后者又將通過提升要素資源配置效率和推動技術進步來重塑城市的“生成函數”,從而對經濟增長質量產生積極影響。因此,提出本文研究的核心假設:

H1:營商環境的改善能夠驅動城市全要素生產率提升,而企業家精神是該影響的主要作用機制。

四、研究設計

(一)計量模型

通過上述的理論機制分析,參考Lafuente等(2019)的研究,針對營商環境與全要素生產率之間的直接影響構建如下的基本模型:

TFPi,t=α0+α1Businessi,t-1+Capitali,t+αcZi,t+μi+δt+εi,t(2)

式(2)中,TFPi,t為城市i在t時期的全要素生產率,Businessi,t為城市i在t時期的營商環境水平,取滯后一期是為了緩解內生性,Capitali,t為勞均資本,向量Zi,t代表一系列城市控制變量;μi表示城市i不隨時間變化的個體固定效應,δt則控制時間固定效應,εi,t表示隨機擾動項。

除了式(2)所體現的直接效應,為討論營商環境對于企業家精神可能存在的間接傳導機制,需要將企業家精神中的創業、創新精神作為中介變量進行檢驗。具體的檢驗步驟可參見圖4:在營商環境X對于全要素生產率Y的線性回歸模型(2)中系數α1顯著性通過檢驗的基礎上,構建營商環境X對于創業精神、創新精神中介變量Media的線性回歸方程,以及營商環境X與中介變量Media對全要素生產率Y的回歸方程,通過β1、γ1和γ2等回歸系數的顯著性判斷中介效應是否存在。以上回歸模型的具體形式設定如下:

Mediai,t=β0+β1Businessi,t+βcZi,t+μi+δt+εi,t (3)

TFPi,t=γ0+γ1Businessi,t-1+γ2Mediai,t-1+γ3Capitali,t+γcZi,t+μi+δt+εi,t(4)

(二)變量設定和數據來源

對于被解釋變量城市全要素生產率TFP以及核心解釋變量營商環境Business的設定及數據來源見上一節的論述,其中,TFP由Hicks-Moorsteen全要素生產率指數累乘而得。勞均資本為TFP測算過程中資本存量與勞動力之比。

對于中介變量企業家精神,借鑒李宏彬等(2009)的研究,采用創業精神Entrep和創新精神Innova共同衡量。有關創業精神在區域層面的測度,學術界仍未形成一致的觀點。國內相關研究采用私營企業和個體從業人數與總的從業人數之比,即自我雇傭率作為城市創業精神的代理變量。筆者基于對歷年《中國城市統計年鑒》的測算發現,不少城市該指標波動較大,難以準確衡量城市創業精神的水平差異。因而,對城市層面的創業精神測度尚需尋找更合適的方法。

從國際上的相關研究來看,GEM(the Global Entrepreneurship Monitor)提出的創業活躍度的勞動力市場法或生態學法,即區域內新建立私營企業數分別與區域勞動力人口數或總企業數的比值,具有一定優勢。然而囿于城市層面新建立企業數據可得性,已有研究僅在省際層面使用該方法。隨著我國市場化的提升,國家企業信用信息公示系統于2014年上線運行,通過收集處理該平臺公示的工商信息,成為相關研究的新數據源。本文借鑒葉文平等(2018)的研究方法,利用該平臺獲取企業注冊信息整理得到城市層面新建私營企業數,進而以14-65歲勞動力人口(千人)作為標準化基數,作為衡量城市層面創業精神的指標。

創新精神則采用《中國城市和產業創新力報告2017》中城市層面創新指數進行衡量。該報告考慮到每年的有效發明專利中,不同年齡專利的數量有所差異,通過估計不同年齡專利的平均價值,并按照城市維度加權得到創新指數。

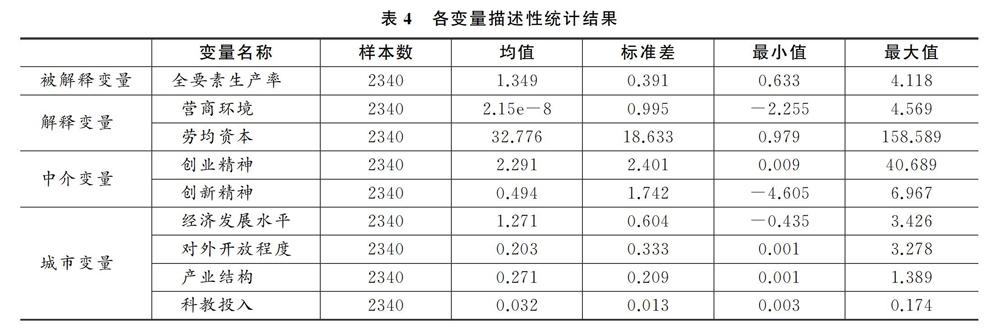

進一步地,考慮可能對全要素生產率產生影響的城市經濟發展特征作為控制變量。綜合相關研究,設定以下四個控制變量:一是經濟發展水平lnGDPP,采用人均GDP的對數值衡量;二是對外開放程度Open,采用進出口總額與GDP之比衡量;三是產業結構Industry,采用三次產業泰爾指數衡量;四是科教投入Sciedu,采用科教投入與GDP之比衡量。以上變量的原始數據均通過《中國城市統計年鑒》、部分地級市統計年報和Wind數據庫獲得。表4為各變量的描述性統計結果。

五、實證結果

(一)基準模型回歸結果

本文首先對全樣本進行回歸分析,結果見表5。模型(1)和(2)的回歸結果均顯示,營商環境改善能夠促進城市全要素生產率的提升,至少通過了5%水平的顯著性檢驗。進一步地,考慮到不同層級城市營商環境改善所發揮的效應可能存在不同,本文將直轄市、副省級城市、省會城市和計劃單列市劃分為中心城市,其他地級市劃分為邊緣城市進行分組回歸的異質性檢驗。從模型(3)和(4)可以發現,營商環境優化對于邊緣城市的全要素生產率增長更加具有促進作用,而中心城市享受到的溢出效應并不顯著。本文對此的解釋是,正如營商環境綜合得分的時空演變特征一樣,以一、二線城市為代表的中心城市相比邊緣城市擁有更為優良的營商環境,也因此長期享受到了營商環境帶來的發展紅利;而邊緣城市的營商環境改善尚處于起步階段,其帶來的邊際作用也將更大。

從表6營商環境對全要素生產率各組成部分的影響結果上來看,營商環境優化對全要素生產率的促進作用更多體現在綜合效率(EC)上,無論是中心城市還是邊緣城市,營商環境與全要素生產率的綜

合效率分解項之間都存在顯著的正相關關系,而技術進步(TC)并未受到營商環境改善帶來的積極影響。這說明營商環境改善對于中國城市經濟增長質量的促進作用更多體現在資源配置效率的提升上。

(二)中介機制檢驗

營商環境對于全要素生產率的正向影響效應及其在不同層級城市間的差異性得到了實證檢驗。那么,該效應背后的動力機制是什么?結合前文的理論分析,本文認為良好的營商環境能夠通過提升城市的企業家精神,進而促進全要素生產率的增加。因此,選用創業精神和創新精神作為機制分析的中介變量,分別對以上機制假說進行驗證,具體的計量模型已在前文給出。

表7即為中介作用機制驗證的回歸結果。從模型(2)和(3)中可以發現,營商環境的優化顯著促進了城市企業家精神的成長,這與林濤和魏下海(2020)根據個體層面數據進行的實證檢驗所得結果一致。更為重要的是,在模型(1)表明了在營商環境與全要素生產率存在正相關關系的基礎上,模型(4)加入了創業精神作為中介變量之后,核心解釋變量的絕對值和顯著性均有大幅降低,而創業精神的系數回歸值為正并且通過了1%水平的檢驗,這表明營商環境改善通過激發創業精神對全要素生產率產生正向作用;模型(5)加入了創新精神中介變量所得到的回歸結果也表明,創新精神成長是營商環境影響全要素生產率的中介作用機制,即營商環境指數變得不再顯著而創新精神與全要素生產率之間存在顯著的正相關關系。由此,本文的核心假說得到支持。同時,基于Gelbach(2016)提出的機制量化分解方法進行簡單計算,某一機制所解釋的效果比重為21/1,結合模型(6)可知,企業家精神的兩個中介變量在當前設定的模型下一共解釋了95%的效果,表明機制考察具有較強可信度與一定的解釋力,即企業家精神是營商環境優化促進經濟增長質量的主要作用機制。

(三)穩健性檢驗

考慮到制度環境、政策選擇和基礎設施等營商環境要素與城市社會經濟發展水平密切相關,因此,營商環境不僅是影響經濟增長質量的重要推動力量,也可能與當地的經濟發展過程有著內生性關系。以上的內生性擔憂將會極大地影響到本研究實證結果的穩健性。為此,本文通過商事制度改革這一“準自然實驗”,以雙重差分傾向匹配法(PSM-DID)更加準確地評估營商環境改善對于提升經濟增長質量的效應及其內在作用機制。作為推進全面深化改革的關鍵舉措,商事制度改革通過事前準入的便利化和事后監管的公平化兩個方面,對優化營商環境產生了積極影響。

具體而言,借鑒劉誠和楊繼東(2020)的方法,我們采用是否設立市場監管局表征商事制度改革的政策執行情況。首先,市場監管局的主要職能是對市場主體的審批事項進行集中管理和精簡,體現了簡政放權、放管結合和優化服務等改善營商環境的特點;其次,中央政府對于市場監管局的設立在樣本期間并無強制要求,其推行過程具備漸進擴容的特點,為實證觀察提供了基本條件;最后,試點城市的區域分布呈現分散特征,由此,選取試點城市不完全是基于經濟與地域因素,而是具有一定的隨機性與外生性,對城市的經濟增長質量滿足“外生沖擊”的要求。當然,一個完備的DID實證研究過程需要依賴嚴格的前提條件檢驗,我們將在后文對此進行討論。

1.模型設定

首先設定如下的多期DID模型對市場監管局的設立是否促進了城市經濟增長質量的提升進行檢驗:

TFPi,t=α0+α1Marketburi,t-1+Capitali,t+αcZi,t+μi+δt+εi,t(5)

在式(5)里,如果城市i在t年已設立了市場監管局,Marketbur則取1,否則為0;其他變量的含義與基準回歸部分的模型設定相同。此外,我們也將對企業家精神是否仍是營商環境優化促進經濟增長質量的中介變量進行檢驗。中介效應模型的設定和驗證過程與基準回歸部分相同,詳見式(5)至(7),只有核心解釋變量,即市場監督局設立與否的倍差項替換了原模型中的營商環境綜合指數。

Mediai,t=β0+β1Marketburi,t+βcZi,t+μi+δt+εi,t(6)

TFPi,t=γ0+γ1Marketburi,t-1+γ2Mediai,t-1+γ3Capitali,t+γcZi,t+μi+δt+εi,t(7)

其中,城市層面的市場監管局設立的信息來自《中國工商行政管理年鑒》中的工商和市場監督管理機構名錄,并通過網絡搜索途徑作為補充。深圳市于2009年設立了全國首個市場監督管理局,截至2016年,共有48個城市相繼設立了該機構。

事實上,樣本中各城市的特征具有較強的異質性,這也就造成了實驗組和控制組城市之間可能存在系統性差異。為了降低DID估計因樣本選擇造成的偏差,在進行以上各式回歸前,我們將采用傾向匹配得分法(PSM)選取一批與實驗組在經濟發展特征上盡可能相似的“未設立市場監管局城市”作為匹配后的控制組。因此,本文最終以PSM與DID相結合的方法,在緩解樣本選擇偏差的基礎上較好地處理內生性問題,并得出“政策處理效應”,以便我們更加穩健地評估營商環境優化的經濟增長質量提升效應。

具體來說,在DID回歸估計以前進行以下步驟:首先,將城市是否設立了市場監管局的虛擬變量作為被解釋變量,將其與城市控制變量進行 Logit 回歸,得到傾向得分值;其次,按不放回的一對三近鄰匹配方法進行匹配,并且對比匹配前后實驗組和對照組的傾向得分值密度函數圖,即圖5,可以發現二者之間的差別隨著匹配進行明顯縮減,因此匹配效果較好;最后,將未成功匹配的對照組樣本刪除。

2.回歸結果

表8的模型(1)結果表明,在控制了城市特征以及時間、個體固定效應后,市場監管局設立顯著提升了城市的全要素生產率,實現了經濟增長質量的提升。在此基礎上進行的中介機制檢驗中,第二步的模型(2)和(3)結果證明了市場監管局設立與創業精神、創新精神均具有正相關關系,且分別在5%和1%水平下保持顯著;最后一步的模型(4)和(5)中,核心解釋變量倍差項的系數值相比于模型(1)有了降低,創業精神系數的顯著性水平上升到1%,創新精神的回歸值依舊在1%水平下顯著。綜上所述,以PSM-DID方法進行的穩健性檢驗再次支持了本文提出的研究假設。

資料來源:作者繪制

3.假設檢驗

有效使用DID方法進行實證分析的重要前提假設是滿足平行趨勢假定,即如果沒有設立市場監督管理局,實驗組城市與其他城市經濟增長質量的變化趨勢應該是平行的。由于本文設定的模型為多期DID,政策執行時間的不同造成難以通過直觀的倍差項系數變化趨勢進行判斷,因此采用加入政策實施前后年份虛擬變量的事件分析法進行趨同假設的檢驗。從圖6中可以發現,在政策執行年份之前,兩類城市的系數值并不顯著,表明推行商事制度改革的城市與其他城市在此之前并無顯著差異,在政策發生以后,即0及以后的年份中,系數值大都顯著異于0。因此,可以認為市場監管局設立的DID模型均滿足平行趨勢條件。

DID方法識別假設的另一個內容,是其他隨時間變化而變化的城市不可觀測特征對估計結果產生的影響。雖然基準模型中的城市固定效應能夠一定程度緩解城市部分特征隨時間變化的影響,但對于不可觀測特征仍然難以控制。為此,借鑒Chetty等(2009)的方法,通過一個間接性的安慰劑檢驗來進行控制。具體地,我們隨機產生一個市場質量管理局設定名單,從而對倍差項系數值產生一個“錯誤”的估計,再將這一過程重復1000次,也就相應地產生了1000個“錯誤”的估計。顯然,如果非觀測因素對真實的商事制度改革“準自然實驗”不存在顯著影響,那么以上隨機生成的“準自然實驗”對經濟增長質量影響的倍差項系數值應該滿足均值為0。圖7展示的分布可以發現,“錯誤”的系數估計值均值在0附近,顯著異于真實的估計值(虛線標準處),可以認為通過了安慰劑檢驗。

六、結論和政策啟示

在持續優化營商環境、不斷解放和發展社會生產力、推動經濟高質量發展的現實背景下,本文在軟環境和硬環境兩個層面,從文化氛圍、制度環境、金融服務、基礎設施、生態文明和“互聯網+”六個維度構建了營商環境指標評價體系,對2008至2016年全國260個地級及以上城市的營商環境進行測度,并對其時空演化特征進行了分析。在此基礎上,本文通過整理同時期城市層面的企業工商注冊信息微觀數據和創新能力指數,將企業家精神這一經濟發展內生活力作為中介機制,利用面板固定效應模型和工具變量法,實證檢驗了營商環境對全要素生產率的影響效應以及背后的作用機制。研究結果表明:首先,我國城市的營商環境逐年得到優化,并且在2013年以后出現提速,從空間格局上來看,呈現明顯的集群效應:東部地區相比中西部地區更高;一、二線城市的綜合得分遠大于其他城市;珠江三角洲、長江三角洲、京津冀和粵閩浙沿海城市群的營商環境大幅領先于全國其他城市群。其次,營商環境改善對全要素生產率提升有著積極影響,而企業家精神是該影響的主要作用機制,這一結論通過了以商事制度改革作為“準自然實驗”的PSM-DID穩健性檢驗;營商環境改善在邊緣城市對全要素生產率產生的溢出效應大于中心城市,說明了持續優化營商環境能夠成為新時代推動經濟高質量發展邁向地區協調階段的動力機制。

本文的政策性啟示主要有三點。第一,營商環境的優化能夠激發和保護企業家精神,進而促進經濟增長質量的提升,各地區應當通過完善經濟政策銜接性和構建法治化、市場化的營商環境,促進“大眾創業,萬眾創新”,推動經濟高質量發展。第二,考慮到營商環境改善對當前大部分地級城市全要素生產率提升所發揮的溢出效應仍處于高水平階段,在貫徹和落實《優化營商環境條例》的基礎上,各地區應該施行動態化、差異化的政策,促進中國城市的營商環境空間格局更加優化。第三,高鐵、“互聯網+”等高新技術應用為營商環境優化提供了重要的“硬件”基礎,有助于提升企業家精神在新時代中國經濟運行中發揮的積極作用。應進一步加大對5G商用、大數據和人工智能等前沿信息技術等新型基礎設施建設力度,使其更好地賦能城市營商環境和企業家精神的成長,成為新時代推動經濟高質量發展的科技戰略力量。

參考文獻:

[1]曾鋮、李元旭,2017:《試論企業家精神驅動經濟增長方式轉變——基于我國省級面板數據的實證研究》,《上海經濟研究》第10期。[Zeng Cheng and Li Yuanxu,2017,An Analysis of the Entrepreneurship Driven Economic Growth Pattern Transformation——An Empirical Study Based on Provincial Panel Data in China,Shanghai Journal of Economics,10.]

[2]陳剛,2015:《管制與創業——來自中國的微觀證據》,《管理世界》第5期。[Chen Gang,2015,The Regulation and the Entrepreneurship: The Micro Evidence from China,Management World,5.]

[3]陳太義、王燕、趙曉松,2020:《營商環境、企業信心與企業高質量發展——來自2018年中國企業綜合調查(CEGS)的經驗證據》,《宏觀質量研究》第2期。[Chen Taiyi,Wang Yan and Zhao Xiaosong,2020,Business Environment, Enterprise Confidence and High Quality Development——Empirical Evidence from the 2018 China Enterprise General Survey(CEGS),Journal of Macro-quality Research,2.]

[4]陳偉偉、張琦,2019:《系統優化我國區域營商環境的邏輯框架和思路》,《改革》第5期。[Chen Weiwei and Zhang Qi,2019,The Logical Framework and Thoughts about Systematically Optimizing Regional Business Environment in China,Reform,5.]

[5]董志強、魏下海、湯燦晴,2012:《制度軟環境與經濟發展——基于30個大城市營商環境的經驗研究》,《管理世界》第4期。[Dong Zhiqiang,Wei Xiahai and Tang Canqing,2012,Institutional Soft Environment and Economic Development——An Empirical Study Based on the Business Environment of 30 Large Cities,Management World,4.]

[6]賀曉宇、沈坤榮,2018:《現代化經濟體系、全要素生產率與高質量發展》,《上海經濟研究》第6期。[He Xiaoyu, Shen Kunrong, 2018, Modernized Economic System, Total Factor Productivity and High Quality Development, Shanghai Journal of Economics, 6.]

[7]李宏彬、李杏、姚先國、張海峰,2009:《企業家的創業與創新精神對中國經濟增長的影響》,《經濟研究》第10期。[Li Hongbin,Li Xing,Yao Xianguo and Zhang Haifeng,2009,Examining the Impact of Business Entrepreneurship and Innovation Entrepreneurship on Economic Growth in China,Economic Research Journal,10.]

[8]李磊、鄭妍妍、劉鵬程,2014:《金融發展、職業選擇與企業家精神——來自微觀調查的證據》,《金融研究》第6期。[Li Lei,Zheng Yanyan and Liu Pengcheng,2014,Financial Development,Occupation Choice and Entrepreneurship:Evidence from Survey Data,Journal of Financial Research,6.]

[9]林濤、魏下海,2020:《營商環境與外來移民的企業家精神》,《宏觀質量研究》第1期。[Lin Tao and Wei Xiahai,2020,Business Environment and Migrant Entrepreneurship in China,Journal of Macro-quality Research,1.]

[10] 李政、劉豐碩,2020:《企業家精神提升城市全要素生產率了嗎?》,《經濟評論》第1期。[Li Zheng and Liu Fengshuo,2020,Does Entrepreneurship Improve the Total Factor Productivity of Cities?,Economic Review,1.]

[11] 劉誠、楊繼東,2020:《商事制度改革與產業專業化》,《中國工業經濟》第4期。[Liu Cheng and Yang Jidong,2020, Commercial System Reform and Industrial Specialization,China Industrial Economics,4.]

[12] 孔令池、張智,2020:《基礎設施升級能夠促進企業家精神成長嗎?——來自高鐵開通和智慧城市建設的證據》,《外國經濟與管理》第10期。[Kong Lingchi and Zhang Zhi,2020,Does Infrastructure Upgrading Make Cities More Entrepreneurial? Evidence from High-speed Railway and Smart City Construction,Foreign Economics & Management,10.]

[13] 史長寬、梁會君,2013:《營商環境省際差異與擴大進口——基于30個省級橫截面數據的經驗研究》,《山西財經大學學報》第5期。[Shi Changkuan and Liang Huijun,2013,Provincial Differences of Business Environment and Imports Expansion——An Empirical Study Based on 30 Provincial Cross-section Data,Journal of Shanxi Finance and Economics University,5.]

[14] 孫學濤、張廣勝:《技術進步偏向對城市經濟高質量發展的影響——基于結構紅利的視角》,《管理學刊》第6期。[The Influence of Technological Progress Bias on the High-quality Development of Urban Economy: Based on the Structural Dividend Perspective, Journal of Management, 6.]

[15] 王小魯、樊綱、余靜文:《中國分省份市場化指數報告(2016)》, 社會科學文獻出版社, 北京, 2017年。[Wang Xiaolu,Fan Gang and Yu Jingwen,2017,Marketization Index of Chinas Provinces:NERI Report 2016,Social Sciences Academic Press(China),Beijing,2017.]

[16] 夏后學、譚清美、白俊紅,2019:《營商環境、企業尋租與市場創新——來自中國企業營商環境調查的經驗證據》,《經濟研究》第4期。[Xia Houxue,Tan Qingmei and Bai Junhong,2019,Business Environment, Enterprise Rent-seeking and Market Innovation: Evidence from the China Enterprise Survey,Economic Research Journal,4.]

[17] 徐現祥、劉毓蕓、肖澤凱,2015:《方言與經濟增長》,《經濟學報》第2期。[Xu Xianxiang,Liu Yuyun and Xiao Zekai,2015,Dialect and Economic Growth,China Journal of Economics,2.]

[18] 徐遠華,2019:《企業家精神、行業異質性與中國工業的全要素生產率》,《南開管理評論》第5期。[Xu Yuanhua,2019,Entrepreneurship, Industrial Heterogeneity and Total Factor Productivity of Chinese Industry,Nankai Business Review,5.]

[19] 葉文平、李新春、陳強遠,2018:《流動人口對城市創業活躍度的影響:機制與證據》,《經濟研究》第6期。[Ye Wenping,Li Xinchun and Chen Qiangyuan,2018,How Immigrant Populations Affect City Entrepreneurship Activity:Mechanisms and Evidence,Economic Research Journal,6.]

[20] 于文超、梁平漢,2019:《不確定性、營商環境與民營企業經營活力》,《中國工業經濟》第11期。[Yu Wenchao and Liang Pinghan,2019,Uncertainty, Business Environment and Private Enterprises Vitality,China Industrial Economics,11.]

[21] 張海峰、林細細、梁若冰、藍嘉俊,2019:《城市生態文明建設與新一代勞動力流動——勞動力資源競爭的新視角》,《中國工業經濟》第4期。[Zhang Haifeng,Lin Xixi,Liang Ruobing and Lan Jiajun,2019,Urban Ecological Civilization Construction and the Flow of New Generation Labor——The New Perspective of Labor Resources Competition,China Industrial Economics,4.]

[22] 張軍、吳桂英、張吉鵬,2004:《中國省際物質資本存量估算:1952—2000》,《經濟研究》第10期。[Zhang Jun,Wu Guiying and Zhang Jipeng,2004,The Estimation of Chinas Provincial Capital Stock: 1952—2000,Economic Research Journal,10.]

[23] 張三保、曹銳,2019:《中國城市營商環境的動態演進、空間差異與優化策略》,《經濟學家》第12期。[Zhang Sanbao and Cao Rui,2019,Dynamic Evolution,Spatial Differences and Optimization Strategies of Chinas Urban Business Environment,Economist,12.]

[24] 張勛、王旭、萬廣華、孫芳城,2018:《交通基礎設施促進經濟增長的一個綜合框架》,《經濟研究》第1期。[Zhang Xun,Wang Xu,Wan Guanghua and Sun Fangcheng,2018,A Unified Framework of Road Infrastructures Growth Effect,Economic Research Journal,1.]

[25] Aghion, P.and P. Howitt,1992,A Model of Growth Through Creative Destruction,Econometrica,60(2):323-351.

[26] Audretsch,D. B. and M. Belitski,2017,Entrepreneurial Ecosystems in Cities: Establishing the Framework Conditions. The Journal of Technology Transfer,42(5):1030-1051.

[27] Audretsch,D. B.and M. Keilbach,2004,Entrepreneurship Capital and Economic Performance,Regional Studies,38(8):949-959.

[28] Cavallo,A.,A. Ghezzi and R.Balocco,2019,Entrepreneurial Ecosystem Research: Present Debates and Future Directions,International Entrepreneurship and Management Journal,15(4):1291-1321.

[29] Chetty,R.,A. Looney and K. Kroft,2009,Salience and Taxation:Theory and Evidence,American Economic Review,99(4):1145-1177.

[30] Disney,R., J. Heden and H. A. Ylva,2003,Entry, Exit and Establishment Survival in UK Manufacturing.,Economic Journal,113(489):666-694.

[31] Gelbach,J. B.,2016,When do Covariates Matter?And Which Ones and How Much?,Journal of Labor Economics,34(2):509~543.

[32] Kirzner,I. M.,1997,Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach,Journal of Economic Literature,,35(1):60-85.

[33] Lafuente,E.,Z. J. Acs,M. Sanders and L. Szerb,2019,The Global Technology Frontier: Productivity Growth and the Relevance of Kirznerian and Schumpeterian Entrepreneurship,Small Business Economics.

[34] Samila,S. and O. Sorenson,2011,Venture Capital, Entrepreneurship and Economic Growth,Review of Economics and Statistics,93(1):338-349.

[35] Schumpeter,J. A.,1942,Capitalism, Socialism, and Democracy,Harper.

[36] Takii,K.,2011,Entrepreneurial Efficiency: Theory,Japanese Economic Review,62(2):196-214.

Business Environment, Entrepreneurship and the Quality of Economic Growth:Evidence from Chinese Cities

Li Yan1 and Zhang Zhi2,3

(1.School of Economics, Zhejiang Gongshang University; 2.School of Economics, Nanjing University;3.Sichuan Branch, China Development Bank)

Abstract:Under the background of continuous improvement of business environment in China, this paper comprehensively measures the business environment index of 260 prefecture-level and above cities in China from 2008 to 2016. On this basis, by sorting out the business registration information and innovation ability index of enterprises, this paper makes an empirical study on whether the improvement of business environment improves the quality of economic growth from the perspective of entrepreneurship that the endogenous force of economic growth. The results show that:(1) the level of business environment in Chinese cities is on the rise year by year, with a significant increase after 2013. (2) the improvement of business environment can drive the improvement of total factor productivity in cities, which has a larger spillover effect in marginal cities, that is, most prefecture-level cities. In terms of the components of total factor productivity, the improvement of business environment mainly increases the comprehensive efficiency. (3) entrepreneurship is the main mechanism of the above phenomenon, and entrepreneurship plays a bigger role than innovation in this process, this conclusion remains stable in the robustness test of using PSM-DID method to further verify the impact of commercial system reform on urban economic growth. The above conclusions provide a theoretical basis for China to further optimize the business environment and promote high-quality development.

Key Words:Business Environment; Entrepreneurship; Total Factor Productivity; PSM-DID

責任編輯 鄧 悅