植物配置在后工業景觀中的應用研究

景璟 王建秋 任鑫鑫 楊珊

摘要:21世紀以來,隨著我國城市化進程的加快,舊工業建筑及周邊設施逐漸被拆除,但因此形成的工業廢棄地對城市面貌、居住環境、生態環境等造成了很大的危害。在當前生態文明理念的指導下,城市工業逐漸衰退,解決景觀再生的問題迫在眉睫。棕地再生后創造的后工業景觀對于傳承工業文化、恢復生態環境有重要意義。本文主要以景觀設計中的植物配置為研究主體,高度融合植物配置與后工業景觀,用植物景觀語言詮釋工業文明。

關鍵詞:后工業景觀;植物配置;工業文明

中圖分類號:TU984.13 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)09-0-02

1 相關概念

1.1 后工業景觀

后工業景觀(post-industrial landscape)主要是指步入后工業社會后,許多傳統工業的發展與社會發展不匹配,它們出現了一定程度的衰退狀況,為了適應社會發展,它們在城市原地段遷移自己的工業場地或對其進行適宜的改造設計而形成的景觀。這些傳統工業制造場地是我們社會發展與人類進步的見證,我們需要對其中有價值的建筑進行保護與修繕,需要通過一些特殊的藝術加工的方式保護這些工業記憶與工業流程,不斷從工業歷史中挖掘工業美學與傳統技藝的魅力,從而設計出符合現代社會發展的后工業新景觀類型。

1.2 植物景觀

植物景觀指人們對天然或人工栽植的各類植物進行科學的配置組合而成的不同植物群落景色,即結合植物本身的形態、線條、顏色等自然條件與人工景觀而設計出的適合人們休息、觀看并具有科普功能的獨特藝術景觀。隨著社會的發展,人們的文化知識水平不斷提高,精神需求日益增長,對于景觀的要求也越來越高,植物配置也更傾向于人性化和多學科的參與,涵蓋了藝術、生態學、文化等方面。

2 后工業植物景觀類型

2.1 本土型植物景觀

工業棕地的土壤一般比較差,因此在種植植物前需要對其進行處理。本土型植物景觀也可以叫作鄉土型植物景觀,它通常因其成本低、易于存活和抗干擾性強的優點,成了工業棕地植物種植的首選[1]。每一類植物都有不同的特性,鄉土植物一般在地域內具有較強的生長優勢,這有利于場地內生物多樣性的保護以及后工業景觀內部生態環境的營造。鄉土型植物景觀與遺存的工業構筑物相互協調,可以在空間布局上與整個工業遺存大環境相互融合,還可以起到烘托工業氛圍的作用。鄉土型植物景觀利用植物設計優化工業環境的僵硬氛圍,將巨大的工業環境塑造為怡人的觀賞空間。

2.2 修復型植物景觀

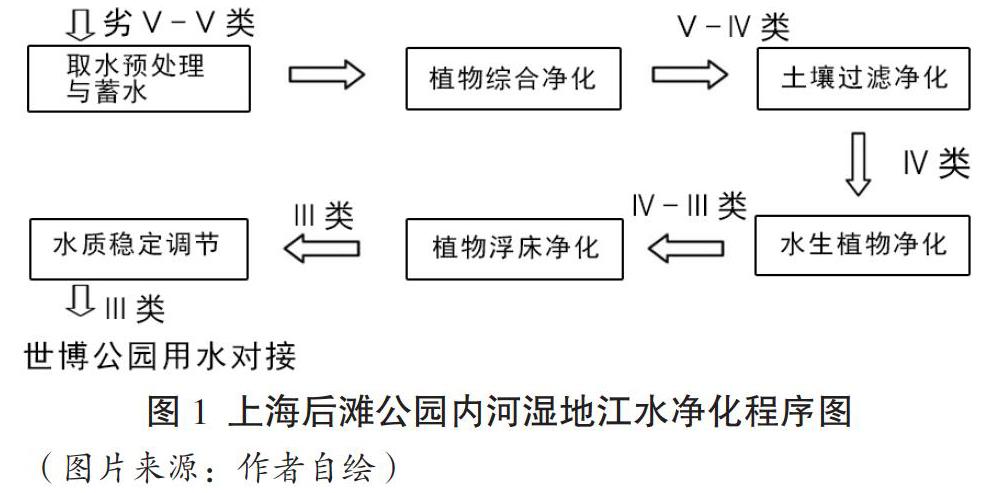

修復型植物主要指對環境污染物有吸收、揮發、降解等特殊作用的植被,它們能通過一系列的化學反應有效地將污染物轉化為無害物質,也可以把有害物質蓄積在體內以進行下一階段的處理[2]。草本植物具有吸污能力強﹑根系發達、固沙力強、耐淹等特性,是常見的修復型植物。修復型植物除了草本植物還有挺水植物,如蘆葦、蓀、荻、芒草等,它們可以維護場地生態平衡和場地生態可持續發展,其特殊的生態功能還能在景觀再生過程節約建設成本。修復型植物景觀能在生態優先的基礎上協調后工業景觀,創造可供體驗的景觀。如上海后灘公園,設計師為了維持內河水系凈化系統的自運轉(圖1),利用水生植物的生物特性,設計了水生植物凈化體系。凈化體系主要利用植物吸收有害物質,它包括生態凈化、重金屬凈化、營養物凈化等環節,對調節、穩定公園內河水質起著決定性的作用。

3 后工業植物景觀設計原則

3.1 生態優先原則

生態優先原則是植物景觀設計的前提條件,植物本身都具有調節和適應周圍環境的功能。通過植物景觀的科學配置修復生態系統,可以實現一定的可持續發展。一方面,利用植物特性對工業棕地現存較差的土壤進行改良,以達到適應生物的生長條件;另一方面,通過對工業廢料的化學加工與處理引入多種生物,實現生態的自循環。在進行植物景觀設計時,要注意景觀中配置植物的生態需要,使其能夠適應生長環境,以充分發揮其特有的除塵、吸收有害氣體、調節氣候、減弱噪音等生態功能。同時,要避免使用有害植物。比如西雅圖煤氣廠公園,設計師沒有全部移除被污染的土壤,而是選擇用生物降解的方法將其凈化,運用植物生態特性增加土壤肥力。設計師不僅做到了對場地的尊重,還利用生物降解的方法解決了公園中的生態問題,體現了設計中的生態優先原則。

3.2 多樣性原則

后工業時代城市景觀的多元化衍生了植物造景的多樣性。在早期的景觀設計中硬質景觀通常占據多數景觀空間,為的是增加景觀的聚集性。隨著人們對生活品質要求的不斷提高,對生態問題的不斷重視,以及對景觀豐富度要求的不斷提高,植物配置在景觀中的應用也日趨廣泛。為了營造生物多樣性,景觀的植物配置要遵循科學性原則,不僅要將場地內的有害作物去除,還要保留有益的鄉土物種,利用植物的多樣性吸引動物的多樣性。要合理地搭配后工業景觀中的多種喬木、灌木及濕地植物,以形成穩定的植物配置結構,進而形成穩定的陸地生態系統與水生生態系統。

3.3 可持續性原則

可持續原則即通過生態修復達到景觀微生物環境的良性循環狀態,利用植物的生態與修復特性實現微生物環境與水質景觀的可持續發展。在選擇植物時應綜合考慮動物的棲息問題以及植物的生長習性,通過動植物的相互生存關系構建穩定的生物群落,實現景觀系統的生態自循環,從而最大限度地降低資源消耗,并實現資源的再生利用。例如,一種新型的自生植物景觀近些年被大量運用,它更能適應場地環境,實現穩定的群落演替,它還具有突出的生態、經濟以及社會價值,并憑借其綜合的可持續特征成了景觀營造不可缺少的部分[3]。

4 后工業植物景觀的實踐應用

4.1 西雅圖煤氣廠公園

植物景觀可以在對比的作用下利用植物造景突出工業遺存的宏偉。植物的排列有不同的規律,高度和大小不同的植物能通過不同規律的排列產生不同的景觀效果。不同種類的植物可配置出風格各異的景觀,它們與工業構筑物組合能改觀地形、軟化工業印記,營造一種輕松的氛圍感。例如,西雅圖煤氣廠公園中廢棄機器前的植物群落和起伏的草地與工業構筑物相呼應,起到了弱化工業氛圍的作用,讓人們能在工業氛圍中感受自然的愜意。

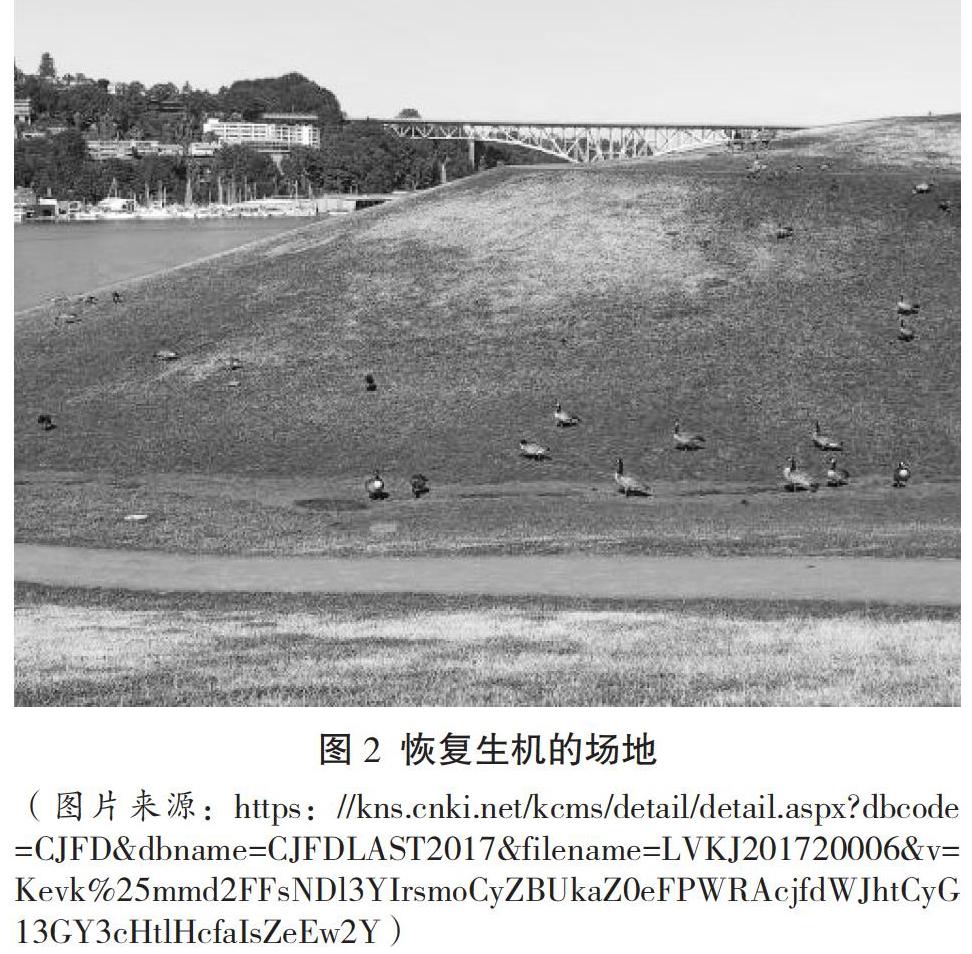

西雅圖煤氣廠公園植物配置從生態的角度出發保留了原有的大片草地(圖2)。場地周圍沒有增添過多的裝飾空間,減少了不必要的人工修飾,并且配合場地周圍一望無際的水面,讓場地與整個大環境融合得更加自然,用植物配置創造出了開闊的后工業景觀[4]。西雅圖煤氣廠公園考慮到了植物修復土壤的能力,選擇了具有修復能力的植物與當地的鄉土植物進行合理的配置,實現了對原廢棄場地的土壤的改良。在配置時還考慮到了植物的修復、凈化、適應性、抗病蟲害、抗旱、耐濕等特性,綜合地考慮了植物的多重效益。公園中依據林冠線設計不同的植物配置,以增加地勢的變化。工業構筑物常常給人一種冷冰冰、鋒利的感覺,合理的植物搭配能弱化原場地的僵硬感,使其變得親近,能讓人們帶著一種輕松的情緒去感受時代的進步和歷史的滄桑。西雅圖煤氣廠公園中的植物景觀很好地襯托了工業遺存構筑物的工業化特征,植物造景也更好地襯托了工業構筑物遺存的工業文化,讓工業遺產在彰顯工業文化的同時呈現生動的韻味。

4.2 上海后灘公園

植物的生物特性塑造了生機勃勃的景觀,植物生長過程的發芽、展葉、開花、結果、落葉等變化是人工景觀所不能代替的。植物具有季相變化的特點,其枯榮變化能讓人感覺到自然界的變化與生機。上海后灘公園生機勃勃,是在城市中體驗農耕農產的絕佳去處,人們能在這片稻谷作物繁茂、濕地植物叢生的城市農田中踏著組織緊密的步道享受著季節更替的美景[5]。植物的季相變化可以增強不同場景觀景的差異對比,給具有人文內涵的工業遺存增添一絲生機,生機勃勃的植物與冰冷的工業構筑物也能形成強烈的對比,從而使人們產生畫面對比強烈的感受與人文反思。

上海后灘公園的設計師為了營造空間的多樣性,設計了許多平臺和“機器的容器”空間,這些變化的空間成了公園步道網絡的節點,讓人們在這些空間中能產生不同的感受。設計師還利用具有中國特色的竹子和紅杉分隔出多個交錯體驗空間,讓公園的交通系統成了可供游人集會的場所。空間中植物的數量、大小、高度的變化改變了周圍環境,更改變了游者的心情,使游者在動與靜中自然過渡。還創造了多元化的工業遺產體驗空間,增強了景觀的層次和整體性,讓人們享受到了不同場景帶來的多元工業文化體驗。設計師在設計工業景觀時要綜合考慮和運用科學的植物配置,使自然景觀與人工景觀相融合,共同組成景觀的軟質界面。在配置植物時不僅要關注立面以及平面構圖形式,還要注重全方位的立體層次與各功能分區的合理性。可以利用工業構筑物、空間高低落差、植物配置等景觀元素打造空間的變化,給工業鏈場景增添一分生機與活力,使冰冷的工業構筑物給人帶來人文情感體驗、令人獲得愉悅的視覺效果和文化體驗。

5 結語

后工業景觀對于傳承工業文化、恢復生態環境具有重要意義。本文從植物配置的角度出發,研究怎樣在后工業景觀中構建完善的植物景觀體系,從整體到局部闡述了工業景觀及其動植物體系相互依存的生態聯系,并提出通過對植物景觀完整性的配置,充分利用并發揮植物與生俱來的美學與生態學特性使工業廢棄場地的再生,使后工業景觀再現歷史以及延續工業價值。希望可以豐富后工業景觀設計中的植物景觀設計的研究,為其帶來更全面的設計思想。

參考文獻:

[1] 蔡鵬飛,王永華,范義榮.城市后工業植物景觀設計淺析[J].北方園藝,2012(09):88-91.

[2] 石平,付艷華,呂安才,等.植物修復技術在城市工業廢棄地中的應用研究[J].北方園藝,2013(04):76-80.

[3] 尹吉光,劉曉明.城市自生植物景觀應用及管理[J].中國城市林業,2020,18(05):115-119.

[4] 張海歐.城市工業廢棄地改造的生態規劃設計——以美國西雅圖煤氣廠公園為例[J].綠色科技,2017(20):14-17.

[5] 俞孔堅.低碳的水體凈化景觀:上海世博后灘公園[J].北京規劃建設,2011(02):139-149.

作者簡介:景璟(1975—),女,山東濟南人,碩士,副教授,系本文通訊作者,研究方向:藝術設計。

王建秋(1997—),女,山東濟寧人,碩士在讀,研究方向:設計學。